公元431年六月,吐谷浑于冶城(今甘肃省临夏市西北)黄河畔大破胡夏皇帝赫连定,立国二十四年的胡夏至此灭亡。虽然胡夏最终亡于吐谷浑之手,但其覆灭与北魏三次重创胡夏的军事行动密切相关,这里不再详述。

胡夏灭亡后,北方形成三国鼎立之势:凉州的北凉、中原的北魏以及辽东的北燕。此后的发展或许不难预见,强大的北魏最终扫平北燕与北凉,统一北方。然而,在讲述北魏如何消灭北燕与北凉之前,还需提及北魏与南朝宋之间正在进行的第二次大战。

话说430年十一月,南朝宋北伐先锋到彦之未采纳殿中将军垣护之增援滑台(今河南省滑县)的建议,径直撤军南归。

兖州刺史竺灵秀随后亦开始南撤,不久抵达湖陆(今山东省鱼台县),于十一月十六日被北魏寿光侯叔孙建击败。十一月十九日,北魏冠军将军安颉率部展开对黄河南岸滑台的反攻。

北伐守将因丢失城池、擅自撤退而令南朝宋文帝刘义隆震怒不已。刘义隆随即下旨,革除右将军到彦之、安北将军王仲德职务,并将其下狱,同时处决兖州刺史竺灵秀以正军纪。

刘义隆后来读到垣护之写给到彦之的信件,深为欣赏,随即下诏任命垣护之为北高平郡(今山东鱼台县)太守。

史书上提到,当初到彦之率军北伐时,朝廷府库中的武器和物资储备十分充裕。然而,等到彦之撤退回师后,府库几乎被消耗一空。

一日,刘义隆与群臣设宴欢饮,席间有他国降臣在场。刘义隆虽知府库兵器所剩无几,却一时忘却有外人存在,便向尚书库部郎顾琛问道:“府库中还剩多少兵器?”

顾琛未加思索,当即回答道:“足够装备十万大军。”刘义隆问出口后便心生懊悔,但听到顾琛机智的回答,不禁转忧为喜。

右将军到彦之的北伐最终以失败告终,接下来我们再看看檀道济的北伐进展如何。

话说征南大将军檀道济于十一月十日受刘义隆委任,成为都督征讨诸军事,统帅大军继续北伐征程。

431年正月十五日,檀道济沿济水逆流而上,准备解救滑台。消息传来,北魏寿光侯叔孙建、征西大将军长孙道生迅速率军前去阻挡檀道济。

十六日,檀道济抵达寿张(今山东东平县西南),与北魏安平公乙旃眷的部队遭遇。檀道济亲自指挥宁朔将军王仲德、骁骑将军段宏奋勇出击,一举击溃乙旃眷的军队。随后,檀道济挥师挺进至高梁亭(具体位置不详),再次击败北魏军队,并斩杀了北魏济州刺史悉烦库结。

二月,檀道济率领部队进入黄河地区。在二十多天的时间里,与北魏军队进行了三十多次战斗,捷报频传。

不久,檀道济的军队到达历城(今山东济南),北魏寿光侯叔孙建和征西大将军长孙道生率领轻骑兵在前后骚扰,并焚烧了檀道济的粮草。这导致檀道济的军队面临粮草短缺的问题,无法继续前进。

由于檀道济未能迅速抵达滑台,北魏冠军将军安颉和安南大将军司马楚之便全力攻打滑台。北魏皇帝拓跋焘还派遣楚兵将军王慧龙支援安颉。而南朝宋守卫滑台的是司徒从事郎中朱脩之,经过数月坚守,已弹尽粮绝,朱脩之与士兵只能熏鼠为食。

二月十日,安颉成功攻克滑台,俘虏了守将朱脩之、东郡太守申漠以及一万多士兵。

另一边,南朝宋征南大将军檀道济因粮草耗尽,开始从历城向南撤退。此时,檀道济军中有一名士兵投奔北魏,将檀道济缺粮的情况告知北魏将领。

北魏将领随即下令追击檀道济,檀道济的将士们非常恐惧,队伍随时可能崩溃。在这危急时刻,檀道济为了稳定军心并迷惑敌人,创造了一个“唱筹量沙”的典故。

檀道济利用夜晚视线不清的条件,命令士兵统计粮草数量。实际上他几乎没有粮草可统计,于是让人运来一堆沙子,在上面覆盖少量大米,然后开始测量。同时准备了许多筹码用于计数,每次测量时都高声报出筹码数字。一直持续到天亮,尾随的北魏军队远远看到后,认定檀道济粮草充足,反而认为那位投降的士兵撒谎并将他斩首。

虽然成功欺骗了北魏军队关于粮草的情况,但檀道济的兵力不足问题仍然存在,北魏军队仍可能发起进攻。檀道济又想出一计,命令士兵都穿上铠甲,自己则身穿白衣乘坐马车,率领部队缓缓前行。

北魏士兵见檀道济神情镇定,怀疑周围埋伏着大量兵力,不敢靠近。最终,檀道济成功带领全军返回。

檀道济凭借过人的智慧成功安全撤退,而济南郡太守萧承之依旧坚守在济南城内。

然而,南朝宋的青州刺史萧思话在得知檀道济南撤的消息后,打算放弃城池,转而退守险要之地。萧承之闻讯后,派遣使者劝说萧思话不要弃城而去,但萧思话并未采纳。

二月二十六日,萧思话放弃了州府所在的东阳城(今山东省青州市),向南撤退至平昌(今山东省安丘市)。南朝宋文帝知晓此事后,下旨将萧思话关押入狱。

二月底,攻克滑台的北魏冠军将军安颉等人返回京都平城(今山西省大同市),并将南朝滑台守将朱脩之一同带往平城。北魏皇帝拓跋焘赞赏朱脩之的气节,将自己的宗室女儿许配给他。

此外,拓跋焘从被俘将领口中得知,当年刘义隆派遣到彦之北伐时曾告诫到彦之:“倘若北国兵马出动,应在他们到达之前直接北渡黄河;若其兵马未动,则应留守彭城(今江苏省徐州市),不得贸然前进。”

听到这些,拓跋焘对侍中崔浩更加敬佩,因为崔浩当初正是这样预测的。他对群臣说道:“你们之前都说朕采纳崔浩的计策是错误的,还惊慌失措地极力劝阻。那些常胜之人,往往一开始自以为高人一等,可到最后才发现自己不如别人。”

南朝的军队已经撤退,拓跋焘也无意再次发动战争。然而,此时安南大将军司马楚之上书,建议趁黄河沿线各镇已被平定之机,大举进攻宋国。但拓跋焘认为部队过于疲惫,最终没有采纳这一建议。

随后,拓跋焘召回了司马楚之,任命他为散骑常侍,并让楚兵将军王慧龙担任荥阳郡(今河南荥阳)太守。王慧龙在荥阳任职十年间,积极推广农业发展,同时加强军事防御建设,政绩斐然,吸引了上万家百姓前来归附。

消息传到南朝,宋文帝刘义隆得知后,派遣密使潜入北魏境内,使用反间计诬告王慧龙图谋造反。然而,拓跋焘并未轻信谣言,反而安慰王慧龙不必放在心上。

之后,刘义隆又派出刺客吕玄伯前往荥阳刺杀王慧龙。但吕玄伯不仅未能得手,还被王慧龙识破身份。令人意外的是,王慧龙选择释放了吕玄伯。这部分内容暂且按下不表。

至此,持续一年的南北朝第二次大战落下帷幕。这场战争由南朝率先挑起,先后由右将军到彦之和征南大将军檀道济率军出征,结果均以失败告终。

三个月后,胡夏被吐谷浑所灭,北方形成了北凉、北魏与北燕三足鼎立的局面。此时的拓跋焘已无心与南朝交战,而是希望集中力量消灭东部和西部的两个小国以实现北方统一。不过,他深知若要专注于攻打北燕与北凉,就必须妥善处理与南朝宋的关系,甚至还需要顾及漠北草原上的柔然势力。

闰六月,北魏北部边防官兵抓获了二十多名柔然巡逻兵,并将他们押送至平城。拓跋焘非但没有惩罚这些俘虏,反而赐予他们衣物,并将他们安全遣返回柔然。柔然敕连可汗得知此事后,深感感激。

在闰六月十六这一天,连可汗派遣使者抵达北魏,拓跋焘以丰厚的礼物相赠。随后,拓跋焘派遣散骑侍郎周绍前往建康(现今的江苏省南京市),与南朝宋建立外交关系,并向宋文帝刘义隆提出联姻的请求,而刘义隆则以模棱两可的态度予以回应。

谈及北凉与北燕的问题时,拓跋焘采取了不同的策略。

先来看北凉。北凉的国主、河西王沮渠蒙逊当时已六十六岁,在位三十一载。多年来,北凉从弱小逐渐壮大,先是夺取了南凉的领土,接着消灭了西凉,最终实现了对凉州的统一。然而,其国力始终不及西秦。

后来,北凉联合胡夏进攻西秦,导致西秦实力大减,但北凉依旧无法彻底击败西秦。当西秦王乞伏炽磐去世,乞伏暮末继位后,北凉与西秦之间爆发过数次冲突,但北凉大多以失败告终,甚至世子沮渠兴国还被西秦俘虏。之后,由于西秦内部发生叛乱并遭遇天灾,北凉趁势逼近西秦,使其领土不断缩减,直至被胡夏所灭。

然而,胡夏不久也被吐谷浑消灭,辗转至胡夏的沮渠兴国也因伤重不治身亡。随着邻近的西秦和胡夏相继灭亡,沮渠蒙逊似乎已经没有了对手。

然而,一个强大的北魏已然崛起,就连消灭胡夏的吐谷浑也不得不通过将赫连定送至北魏来向拓跋焘示好。但沮渠蒙逊却没有任何行动,他选择继续观望、等待时机。

面对沮渠蒙逊的冷漠态度,拓跋焘决定采取一些非军事手段来施加压力。

在七月一日,他选择向西进行巡视,直逼河西地区。这一举动终于让沮渠蒙逊意识到问题的严重性,随即派遣自己的儿子沮渠安周于次月前往北魏作为人质,以示诚意。

同年九月,拓跋焘返回平城,并计划再次派遣使者前往北凉安抚沮渠蒙逊。此时已官至司徒的崔浩推荐尚书李顺担任此重任。

于是,拓跋焘任命李顺为太常,携诏书前往姑臧(今甘肃省武威市)。在诏书中,拓跋焘正式册封沮渠蒙逊为侍中、都督凉州西域羌戎诸军事、太傅、行征西大将军、凉州牧以及凉王之位,其封地涵盖武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城与西平七郡。

此外,诏书还特别提到:

“国家兴衰存亡,将与魏国休戚与共。从北方极地到南方庸、昏之地,自西部崐岭至东部河曲,皆由你负责征伐,以辅佐皇室。你可以自行设置将相、群卿及百官,并依据制度授予官职;同时可使用天子旌旗,在出入时实行警跸制度,一如汉初诸侯王之旧例。”

北魏拓跋焘治理国政,北燕冯弘杀侄自立

北魏拓跋焘治理国政,北燕冯弘杀侄自立公元431年九月,北魏皇帝拓跋焘从西部班师回朝,抵达平城(今山西省大同市),开始将重心转向内政治理。他首先着手整顿吏治,重视人才的选拔与任用。

九月十三日,拓跋焘颁布诏书,加封太尉长孙嵩为柱国大将军,提拔左光禄大夫崔浩为司徒,征西大将军长孙道生为司空。崔浩与长孙道生是当时北魏朝廷的两大名臣:崔浩以聪慧睿智著称,而长孙道生则以廉洁勤俭闻名。

据说,长孙道生的一张熊皮坐垫用了数十年都未曾更换过。为了表彰二人的德行,拓跋焘命宫廷乐师作歌赞颂:“智如崔浩,廉若道生。”

九月二十五日,拓跋焘再次下诏,宣布:

“如今胡夏和南朝宋这两个敌寇,或已被消灭,或已被击溃。朕决定停止战争,致力于文治建设,清理政务中的疏漏,举荐隐居的贤才。范阳的卢玄、博陵的崔绰、赵郡的李灵、河间的邢颖、勃海的高允、广平的游雅、太原的张伟等人,皆为贤能之后,才华横溢,堪称州郡之冠。《易经》有云:‘我有美酒佳肴,愿与众人共享。’像卢玄这样的英才,地方官员应以礼相待,护送他们入京。”

诏书下达后,拓跋焘征召了数百位贤能之士,并根据他们的才能分别安排职位。唯有崔绰因母亲年迈,坚决请求辞官侍奉。值得一提的是,卢玄是卢谌的曾孙,也是崔浩的外甥。

卢玄被任命为中书博士后,展现出卓越的才能。他的舅舅崔浩每次与卢玄交谈后,都感慨万千,称赞道:“我的外甥卢玄,总能让我对古事的理解更加深刻。”

后来,崔浩计划推行九品中正制,试图明确士族门第和姓氏的高低。然而,这一提议遭到了卢玄的反对。卢玄劝说道:“创立新制度需要审时度势。支持这项改革的人寥寥无几,您应当三思而后行。”可惜,崔浩并未采纳卢玄的建议,最终因此得罪了许多人,埋下了隐患。

这段历史展现了北魏初期内政建设的努力,以及在用人与制度改革上的得失。拓跋焘通过重用贤才、偃武修文,为北魏的强盛奠定了基础,但同时也因改革不当留下了教训。

魏太武帝拓跋焘对不合时宜的旧律法进行了修订。

早年代王拓跋什翼犍时期首次制定法律,其中规定:"谋反叛国者诛灭九族,应处死刑的罪犯可用金钱或马匹赎罪。杀人凶手需向死者家属赔偿牛马及丧葬用品,并允许双方私下和解。盗窃官府财物者需五倍偿还,偷窃私人财物者则十倍赔偿。"

这项严苛的法令在当时确实维护了社会秩序。

后来北魏太祖拓跋珪入主中原后,认为原律令过于繁杂严厉,于是命三公郎王德进行删减简化,使其更加清晰易懂。

然而到了拓跋珪晚年,刑罚制度再次变得残酷起来。随后即位的太宗拓跋嗣延续并加重了这一律法体系。

十月辛卯日,拓跋焘命令司徒崔浩重新修订法律:废除五年、四年有期徒刑,增设一年有期之刑。对于使用巫术害人者,施以背羊抱狗投渊之刑。九品以上官员可凭官阶抵罪。女性罪犯若怀有身孕,则待其生产百日后执行刑罚。同时,在各级官署大门左侧设置登闻鼓,供百姓击鼓鸣冤申诉。

对待有功之臣,拓跋焘一向赏罚分明。

公元432年三月二十八日,吐谷浑可汗慕容慕将其俘获的前胡夏皇帝赫连定献给北魏朝廷。然而赫连定没有他兄长赫连昌那样的好运,最终被拓跋焘下令处死。让拓跋焘没想到的是,慕容慕借机提出增加封地和赏赐的要求。

慕容慕在奏疏中说:"臣下将赫连定擒获并献给陛下,但陛下赐予的秦王爵位虽高,却没有增加领地;车马仪仗虽荣耀,却无财物赏赐。希望陛下明察。"

面对吐谷浑的邀功讨赏,拓跋焘虽然不满,但仍将此事交由朝中公卿商议。众臣认为:"慕容慕的功劳仅在于擒获赫连定,其已占有原西秦西部地区全部民众,如今仍贪得无厌,不应满足其要求。"

于是拓跋焘下诏回复慕容慕:"你所得的金城、枹罕、陇西等地,朕已作为封地赐予你,这已是裂土封王,不能再增封土地。只要你真心归附,每次派使者来,朕都会视情况临时增加赏赐,不会只限于一次。"

此后,慕容慕派遣使者前往北魏的次数明显减少,甚至转而与南朝宋通好,并向其炫耀擒获赫连定的战功。

北魏皇帝拓跋焘并不热衷于追求虚名。有一次,方士祁纤为了讨好他,建议将原来的代郡改名为万年郡,同时把代尹改为万年尹,代县县令改为万年县令,以示吉祥。

然而,这一提议遭到司徒崔浩的反对。崔浩表示:“当年太祖顺应天命,称代、魏两国,效仿殷商制度。太祖积累的德行,足以让国家长治久安,无需通过更改名称来祈求长寿。祁纤的建议并无实际意义,应当维持原有称号。”最终,拓跋焘采纳了崔浩的意见。

到了432年五月底,在专注治理国内不到一年后,拓跋焘再次决定发动战争,这次的目标是位于辽东的北燕。在讲述这场战争之前,我们先回顾一下北燕近期的情况。

自409年十月冯跋即位以来,到430年八月病逝,北燕国境一直较为安定,战乱和内斗较少。然而,430年八月底,正值南北朝第二次大战、北魏反击南朝宋之际,北燕天王冯跋也身患重病。

冯跋意识到自己时日无多,于是召见中书监、侍中阳哲,托付后事。

九月,冯跋病情加重,不得不乘坐辇车上朝,任命太子冯翼摄政,并下令加强军事戒备。

话说冯跋有一位王妃宋夫人,她非常反对冯翼摄政,一心希望自己的儿子冯受居能继承王位。宋夫人深知冯翼仁慈且软弱,于是对他说:“陛下病情已经好转,太子何必这么着急代父处理朝政呢?”

冯翼听信了宋夫人的话,便不再上朝理事,回到东宫居住。他每天前往西宫三次,探望父王的病情。然而,宋夫人假传圣旨,禁止冯翼及冯跋的其他儿子和大臣们进入西宫面见冯跋,只允许宦官传话。即便如此,宋夫人还是让一个人可以自由出入西宫负责宫中警卫,这个人就是中给事胡福。

胡福在当时成了举足轻重的人物。他因为得到宋夫人的信任能够进出西宫,但他有自己的打算。胡福反对宋夫人干预朝政,也不希望宋夫人的儿子冯受居继位。

胡福也不想让太子冯翼继位,而是想拥立司徒冯弘。胡福担心时间久了,宋夫人的计划会成功。于是,他去拜见司徒冯弘,与他商讨对策。

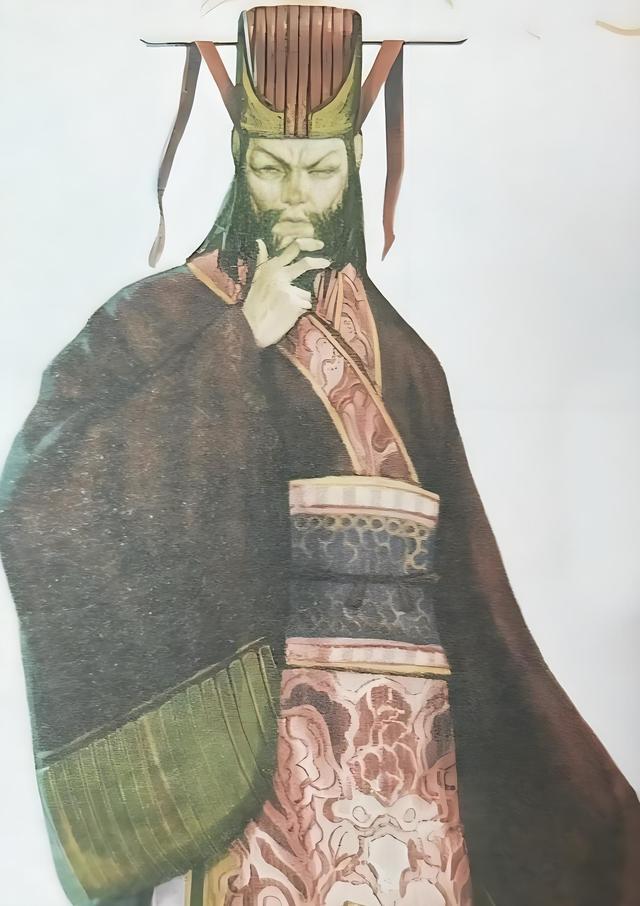

冯弘字文通,是北燕天王冯跋最小的弟弟。高云在位时,冯弘担任征东大将军兼中领军,封为汲郡公。高云被杀后冯跋即位,冯弘被任命为尚书左仆射,改封中山公,仍然担任中领军。最后冯弘官至司徒。当冯弘听到胡福的汇报后,决定发动政变。

冯弘带领几十名勇士,身披铠甲闯入宫中,宿卫士兵不战而逃。

宋夫人这才知道自己无法掌控局势,但仍然下令关闭东阁。冯弘的家僮库斗头力大无比,翻越宫墙跳进东阁。

库斗头迅速冲进冯跋的寝宫,射杀了一名宫女。

当时冯跋正病重卧床,看到这一幕,惊恐而死。冯弘得知冯跋已驾崩,立即宣布登上帝位。

冯弘还派人绕城一周宣告:“天降大祸,天王驾崩,太子不在病榻前伺候,群臣不来奔丧,疑有叛逆阴谋,国家处于危险之中。我是天王之弟,登基以保国家安宁。百官如有前来者,官升两级。”

太子冯翼或许直到此刻才意识到,他的父亲冯跋已病重至极,并且因受到叔父冯弘家僮的惊吓而离世。冯翼又怎会甘愿让叔父冯弘轻易继承王位?他迅速集结东宫卫兵发起反击,试图夺回权力,然而事与愿违,士兵们纷纷溃散,未能成事。

孤身一人的冯翼显然无力与冯弘抗衡。不久之后,冯弘派人送来毒药,迫使冯翼自尽。冯弘不仅处死了太子冯翼,更残忍地将兄长冯跋的一百多个儿子尽数屠杀。

公元431年正月,冯弘登基称天王,改元大兴。同年三月,册封慕容氏为王后;次年正月,立慕容氏所生之子冯王仁为太子。

然而好景不长,仅仅一年零九个月后,北魏皇帝拓跋焘便开始厉兵秣马,准备对北燕展开军事行动。

关于拓跋焘为何攻打北燕,《史书》中并未明确记载具体原因。此前,即公元431年九月,拓跋焘曾颁布诏书,宣布从此偃武修文,似乎并无短期内对外用兵的意图。他对北凉采取安抚政策,通过加封沮渠蒙逊以换取边境安宁。然而,仅仅九个月后,拓跋焘却突然转向,准备进攻北燕。这其中或许存在某些直接触发因素,但遗憾的是,史书中并无相关记载。

从战略角度来看,即便没有明确的导火索,北魏迟早也会向东西两方的小国——北燕和北凉——发起攻势。彼时,北魏已然雄踞中原,拓跋焘作为一代明君,绝不会容忍两个小国长期割据。因此,所谓的偃武修文不过是一种权宜之计,甚至连对北凉的安抚也可能只是策略性手段。

值得注意的是,拓跋焘在积极拉拢北凉的同时,还派遣使者与南朝通好,并对北方宿敌柔然采取怀柔政策。然而,唯独对北燕,他既未表现出安抚之意,也未寻求和平共处。这一现象表明,拓跋焘早已将北燕视为首要目标。闲话少叙,让我们回到拓跋焘征讨北燕的历史战场吧。