从422年九月到423年十一月,南北朝之间爆发了一场大规模战争,中原大地再次陷入战火之中。虽然南朝宋和北魏都不属于十六国范畴,但这场南北大战仍然值得详细叙述。

随着这场战争的落幕以及北魏皇帝拓跋焘的即位,北魏逐渐成为十六国后期北方的主要角色。因此,在后续的十六国故事中,北魏的主线将占据重要地位。

实际上,北魏与南朝宋在很长一段时间内并未发生直接冲突。回溯到刘裕消灭后秦之时,北魏皇帝拓跋嗣深感威胁,遂派遣使者与刘裕议和,自此双方使者往来频繁。

422年五月二十一日,南朝宋武帝刘裕驾崩,十七岁的太子刘义符继位,是为宋少帝。

消息传至平城(今山西省大同市),北魏皇帝拓跋嗣得知刘裕去世后,决定抓住机会夺取位于黄河南岸的南朝宋三大重镇:洛阳、虎牢(今河南省荥阳市西北)和滑台(今河南省滑县)。

在出兵之前,拓跋嗣采取了一项外交手段——扣留南朝宋的使节殿中将军沈范。当时,沈范已完成使命正返回南方。

拓跋嗣迅速派出一支骑兵部队向南追赶沈范,最终在黄河北岸追上了尚未渡河的沈范,并将其带回北魏。

九月,拓跋嗣计划南下进攻洛阳、虎牢和滑台。然而,崔浩极力劝阻,说道:

“刘裕出身平民却能崛起,陛下并未轻视他,接纳了他的使者,而刘裕也对陛下心存敬重。如今刘裕刚刚去世,陛下却趁其国丧之际发兵攻打,即便夺取了城池,也不值得称道。

况且,我们目前并没有能力一举攻占江南,反而会落下‘伐丧’的恶名,这实在不是明智之举。臣认为,陛下应当派遣使者前往宋国吊唁,安抚他们的孤儿寡弱,体恤他们的丧事之痛,让陛下的仁义之名传遍天下。如此一来,江南人心自乱,不攻自破。现在刘裕刚死,他的部下仍然团结一致。如果此时我们兴兵进攻,他们必定会合力抵抗,我们很难取胜。陛下不妨静待其变,等到他们内部强臣争权,内乱四起之时,再派兵出征,到那时必能轻松坐收淮河以北之地。”

但拓跋嗣并不想放弃这个机会,他反问道:“当年刘裕趁着姚兴大丧之时消灭了秦国,如今朕趁刘裕新丧讨伐宋国,有何不可?”

崔浩回答道:“情况不同。姚兴去世时,他的儿子们互相争夺王位,所以刘裕能够趁乱攻伐。而现在江南内部并无纷争,二者不可相提并论。”

尽管崔浩苦口婆心地劝谏,拓跋嗣依然没有听从。他随即下旨,加授司空奚斤为假节、兼晋兵大将军、行扬州刺史,并命令奚斤与宋兵将军、交州刺史周几,以及吴兵将军、广州刺史公孙表一同率军南下,进攻南朝宋。

公元422年十月,北魏南征大军集结完毕,蓄势待发。北魏皇帝拓跋嗣召集朝中公卿大臣商议此次出征的战略方向:究竟是先攻城池,还是先夺取土地?

晋兵大将军奚斤主张应以攻城为先。然而,崔浩却持反对意见,他分析道:“南方人善于防守城池,当年苻坚的前秦攻打襄阳(今湖北省襄阳市),耗时整整一年也未能攻克。如今若派遣重兵攻打小城,一旦久攻不下,必定会挫伤全军士气。届时敌军气势正盛,又会不断增援,而我军则因劳顿疲惫而削弱战斗力,此乃极为危险之举。不如分兵多路,先行夺取土地,以淮河为界,随后设置郡县,征收赋税。如此一来,洛阳、虎牢、滑台等要地将孤立于我军北方,无法获得南方援军支持,其将士只能沿黄河向东撤退。即便他们不撤,也会沦为我方囊中之物,何愁不能擒获?”

吴兵将军公孙表则坚决请求优先攻城,拓跋嗣最终采纳了这一建议。不久之后,奚斤率领两万步骑兵南渡黄河,在滑台东侧扎营。

另一边,南朝宋据守滑台的东郡太守王景度得知北魏大军南下,心中惶恐不已,急忙派人前往虎牢向镇守当地的司州刺史毛德祖求援。

毛德祖随即派遣司马翟广等人带领三千步骑兵前往滑台增援。然而,令毛德祖忧心的是,他不仅要抽调兵力救援滑台,还需分兵防范司马楚之可能发动的袭击。

东晋皇族司马楚之在陈留郡聚集兵力,得知北魏军队南下渡过黄河后,派遣使者投降北魏。北魏任命司马楚之为征南将军和荆州刺史,并命令他骚扰南朝宋的北部边境。毛德祖因此不得不分兵防御,派王法政带五百人驻守邵陵,刘怜带二百骑兵驻守雍丘。

司马楚之率先攻打刘怜但未成功。此时南方运来的粮草到达,刘怜出城接应,百姓王玉迅速将此情报通报给北魏晋兵大将军奚斤。

十月二十八日,奚斤命尚书滑稽率军南下,突袭仓垣,守军纷纷越墙逃跑,陈留郡太守严稜向奚斤投降。北魏随即任命王玉为陈留郡太守,并给予兵马镇守仓垣。

随后,奚斤开始围攻滑台,久攻不下,便派人向皇帝拓跋嗣请求增援。然而,拓跋嗣认为奚斤拥有重兵却无法攻克滑台,非常愤怒,严厉斥责了奚斤。

北魏明元帝拓跋嗣决定亲自率领大军南征,将15岁的太子拓跋焘留在都城平城主持国政。此次南征,拓跋嗣带领五万精锐部队,从平城出发,穿过天关(今北京西天门关),翻越恒岭(今河北曲阳恒山),旨在支援前线的奚斤部。

然而,随着主力南下,太子拓跋焘留守平城,不得不面对来自北方柔然可能趁虚而入的威胁。十一月,为了稳固后方,拓跋焘命令安定王拓跋弥与北新公安同继续驻守平城,并亲自率军北上,驻扎于边塞,以防备柔然的入侵。

与此同时,在南方战场,奚斤对东晋重镇滑台展开了猛烈进攻。经过多日激战,终于在十一月十一日成功攻克滑台。滑台守将王景度弃城而逃,其司马阳瓒被俘,宁死不屈,最终英勇就义。得知滑台失守的消息后,北魏皇帝拓跋嗣立即任命成皋侯苟儿为兖州刺史,坐镇滑台,巩固战果。

随后,奚斤挥师西进,迎击前来救援滑台的翟广部队。两军在虎牢以东的土楼展开激烈交锋,奚斤凭借出色的指挥大获全胜。乘胜追击之下,奚斤迅速逼近虎牢。然而,东晋守将毛德祖组织顽强抵抗,多次挫败奚斤的进攻。

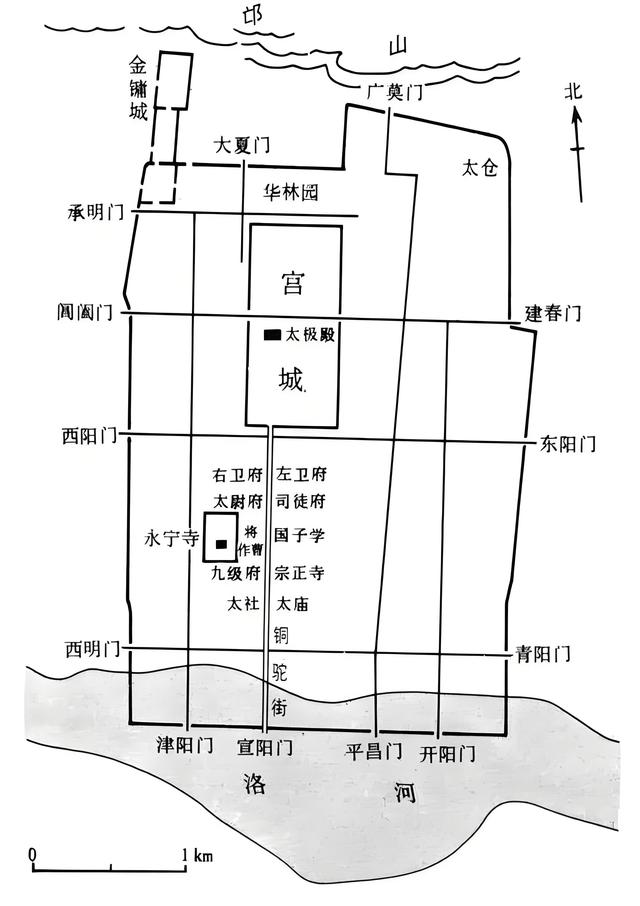

面对战局的变化,拓跋嗣再次调整部署,派遣黑稍将军于栗殚率领三千精兵前往河阳(今河南孟州)驻防,伺机夺取洛阳西北的战略要地金墉城。

毛德祖闻讯后,紧急派遣振威将军窦晃等人沿黄河南岸布防,意图阻止北魏军队渡河。然而,到了十二月,于栗殚成功率部渡过黄河,与奚斤合力击败了窦晃所部,进一步扩大了北魏在中原地区的控制范围。

423年初,于栗殚对金墉城发动了进攻。正月初五,南朝宋的河南郡太守王涓之在洛阳弃城而逃,随后于栗殚成功占领金墉城。北魏皇帝拓跋嗣任命于栗殚为豫州刺史,并让他镇守洛阳。

再说,拓跋嗣亲自率领大军向南进发。早在422年十二月十八日,他就已抵达冀州。此时,他的野心更大,决定开辟青州和兖州战场。他派遣楚兵将军、徐州刺史叔孙建从平原(今山东省平原县)渡过黄河向南进军,入侵青州和兖州。

南朝宋的徐州刺史王仲德得知这一消息后,立即率领部队进驻湖陆(今山东省鱼台县东南)。

接着,拓跋嗣又派出中领军鲜卑人娥清与期思侯柔然人闾大肥,带领七千兵马与周几、叔孙建会合,一同渡河并在碻磝(今山东省茌平县西南)扎营。

面对北魏的强大攻势,南朝宋的兖州刺史徐琰放弃了尹卯(今山东省东阿县西北),向南撤退。

于是,泰山(今山东省泰安市)、高平(今山东省金乡县西北)、金乡(今山东省金乡县)等地相继被北魏占领。

之后,叔孙建等人率军向东进入青州。在此之前,东晋皇族司马爱之和司马季之已经在济水以东聚众起兵反抗南朝宋,此刻也纷纷向北魏投降。

当时,南朝宋的青州刺史竺夔正驻守东阳城(今山东省青州市),他迅速派使者向朝廷告急。

南朝宋少帝刘义符随即颁布诏书,任命南兖州刺史檀道济为监征讨诸军事,命令他与徐州刺史王仲德一起北上救援青州。

公元423年正月二十二日,南朝宋的镇北将军檀道济率领部队抵达彭城(今江苏徐州)。此时,北魏的楚兵将军叔孙建已攻陷临淄城(今山东淄博临淄区),沿途经过的城池纷纷投降。

南朝宋青州刺史竺夔带领民众坚守东阳城。对于未能及时入城的百姓,则依托山势险要设防,并采取坚壁清野策略,使北魏军队难以获取粮草补给。

济南郡(今山东济南)太守垣苗因无法抵御北魏大军,也率部退至东阳城,依附于竺夔。

当叔孙建久攻东阳不下消息传到北魏皇帝拓跋嗣处时,拓跋嗣正率军南下至邺城(今河北临漳县西南)。得知六万大军深陷青州却无功而返且粮草短缺,拓跋嗣忧心忡忡。

恰在此时,从东晋辗转至后秦、又投奔北魏的刁雍来到邺城拜见拓跋嗣。见到刁雍,拓跋嗣愁容顿消,说道:“叔孙建等虽深入青州,但当地百姓皆隐匿避战,东阳城久攻不下。青州百姓向来敬重你,现命你前往协助叔孙建。”

于是,拓跋嗣任命刁雍为青州刺史,仅给予一匹马,让他独自前往青州招募兵马。凭借在青州的声望,刁雍成功招募五千人马,妥善安抚士民,使他们愿意运送粮草,解决了北魏大军的粮草危机。

派遣刁雍之后,都城平城传来消息:北方柔然趁北魏南征之际,派兵进犯。幸好太子拓跋焘已驻扎塞上,暂时阻挡了柔然南侵。

为加强防御,拓跋嗣决定重修长城,自赤城(今河北赤城县)向西延伸至五原(今内蒙古包头市西北),绵延两千余里。

北魏刘宋虎牢关大战,毛德祖计杀公孙表在公元423年的春天,北魏大将军奚斤与吴兵将军公孙表正全力推进对南朝宋的战事。此前,他们已成功攻克滑台和洛阳这两座战略要地,接下来的目标便是由宋军名将毛德祖镇守的虎牢关。

虎牢地形险要,易守难攻。为确保胜利,远在邺城的北魏太宗拓跋嗣特意派遣援军增援奚斤。

面对数倍于己的敌军围困,毛德祖并未消极防守,而是采取了主动出击的策略。他命人在城内秘密挖掘六条深达七丈的地道,直通城外魏军阵地。随后挑选四百精锐士兵,在参军范道基的带领下,通过地道绕到魏军后方发动突袭。这场突如其来的攻击令魏军措手不及,损失惨重,不仅数百人伤亡,还丢失了不少攻城器械,被迫暂时后撤。然而休整之后,魏军再次集结,以更猛烈的攻势重新包围了虎牢关。

虎牢城久攻不下,奚斤决定调整战略。他命令公孙表继续对虎牢保持围攻态势,自己则率领三千步骑兵向南行进两百余里,目标直指许昌(今河南许昌市)。

面对奚斤的来势汹汹,南朝宋颍川郡太守李元德无力抵抗,最终选择弃城而逃。奚斤顺利占领许昌后,任命庾龙为颍川郡太守,并驻守此地。随后,奚斤率军折返,与公孙表汇合,共同继续攻打虎牢城。

另一边,虎牢城内的南朝宋守将毛德祖察觉到北魏军队分兵南下的动向后,果断下令部队出城,主动出击公孙表的部队。

战斗中,毛德祖的将士们表现得极为英勇。从清晨激战至午后,他们成功击毙了数百名北魏士兵。然而就在毛德祖稍占上风之际,奚斤所率部队从许昌火速赶回,形成了对毛德祖部队的夹击之势,使其陷入腹背受敌的困境。

尽管毛德祖率部奋力抵抗,但因敌众我寡,伤亡惨重,多达千余名士兵阵亡。

无奈之下,毛德祖下令部队边战边退,最终撤回虎牢城内。由于虎牢城城墙坚固,加之毛德祖擅长防守,北魏军队一时难以攻克。得知这一情况后,北魏皇帝拓跋嗣增派一万援军给奚斤,以助其加速攻城进程。

针对北魏在黄河以南的攻势,南朝宋采取了怎样的应对策略呢?

起初,南朝宋朝廷认为,随着北魏军队攻占许昌,其兵锋已逼近高道瑾驻守的项城(今河南沈丘)。为避免高道瑾部遭受攻击,朝廷下令豫州刺史刘粹从汝南(今河南汝南)召回高道瑾,撤退至寿阳(今安徽寿县)。同时,正前往汝南的龙骧将军沈叔狸也被要求一同南撤。

这一决策表明,南朝宋无意立即收复被北魏占领的黄河以南地区,甚至可能准备放弃坚守虎牢的毛德祖。

然而,刘粹对此持反对意见。他上书指出:“胡虏目前全力攻打虎牢,并未继续向南推进。若贸然放弃项城,则淮西诸郡将失去屏障。此外,沈叔狸已抵达肥口(今安徽寿县肥水入淮处),此时撤军亦不妥当。”

最终,南朝宋朝廷接受了刘粹的建议。

与此同时,从许昌撤退的颍川太守李元德率残兵二百抵达项城。刘粹命令李元德协助高道瑾防守项城,并为其败退之事向朝廷求情。朝廷最终批准了刘粹的请求,赦免了李元德之罪。

经过刘粹的一番努力,虽然朝廷并未完全放弃项城,但由于项城距离虎牢甚远,根本无法及时支援毛德祖以解其围困。

在此之前,毛德祖已经与北魏大军展开了两场激烈的战斗。首战,他运用地道战术;次战,则是主动出城迎击公孙表的部队。然而,这两场战斗的结果均对毛德祖不利,最终他只能选择继续固守虎牢。面对北魏的强大攻势,毛德祖既没有灰心丧气,也没有选择投降。

为了扭转局势,毛德祖开始思索用计谋来对抗北魏大军。值得一提的是,毛德祖本是荥阳郡人,七年前东晋太尉刘裕北伐后秦时,他才正式加入刘裕的军队。

在投奔刘裕之前,毛德祖与北魏的吴兵将军公孙表乃是多年挚友。他对这位老朋友非常了解,深知公孙表智谋过人。因此,毛德祖意识到,若想击败公孙表,必须借助巧妙的计策。

尽管如今二人各为其主,但毛德祖决定向公孙表致信,重提往昔友情。他派使者送出书信之后,又暗中联络北魏晋兵大将军奚斤,声称公孙表与自己互通书信,不仅畅叙旧谊,还共同谋划,意图不轨。

毛德祖每次给公孙表写信时,都会故意在信件上多做涂改。实际上,公孙表并没有与毛德祖合谋背叛北魏,他每次收到毛德祖的信后,都会交给奚斤查看,以此表明自己的清白和坦荡。

然而,奚斤看到信件上到处都是涂改痕迹,心中产生怀疑,便将此事上报给了北魏皇帝拓跋嗣。拓跋嗣接到报告后,并没有立刻相信公孙表谋反,而是与太史令王亮商讨此事。

没想到的是,王亮曾与公孙表共事,但一直被公孙表轻视,甚至受到侮辱,因此对公孙表怀恨在心。于是,王亮趁机向拓跋嗣进谗言道:“公孙表把大军部署在虎牢城东,这并不是有利的地势,所以贼寇迟迟不能被剿灭。”拓跋嗣一向迷信巫术,对王亮的话深信不疑,于是下令在营帐中处死了公孙表。

就在毛德祖用计除掉公孙表不久,南朝宋的豫州刺史刘粹也取得了一次军事胜利。

三月二十七日,刘粹派遣李元德率军北上进攻许昌。当时,北魏的大军正全力围攻虎牢,驻守许昌的兵力薄弱,李元德迅速击败了北魏颍川郡太守庾龙,成功夺回了许昌。随后,李元德留在许昌安抚百姓,征收田赋,巩固了当地的统治。

北魏皇帝拓跋嗣面对虎牢久攻不克,以及南朝宋将领夺回许昌的局面,决定率领部队继续向南推进。

三月二十八日,他率军渡过黄河,抵达河内郡(今河南沁阳),距离虎牢不到百里。

同时,拓跋嗣派遣并州刺史伊楼拔支援奚斤。四月一日,拓跋嗣到达虎牢城西侧的成皋,下令切断虎牢城的水源,并亲自督战进攻毛德祖。

尽管在虎牢停留了三天,但未能攻克该城。此时,拓跋嗣可能想起了崔浩的建议,意识到攻城的艰难。于是,他命令奚斤等人继续围攻毛德祖,自己则率领少量部队向西前往洛阳巡视,并派遣使者祭祀嵩山。

另一边,北魏楚兵将军叔孙建于三月率领三万骑兵逼近东阳城(今山东青州)。当时东阳城内的文武官兵仅有千余人。

南朝宋青州刺史竺夔和济南郡太守垣苗奋力防守,不时派出奇兵袭击北魏军队,屡次取得胜利。

叔孙建指挥步骑兵在东阳城周围布阵,阵线绵延十余里,并下令制造大量攻城器械。

竺夔在东阳城外挖掘了四道护城沟,其中三道被北魏士兵填平。北魏士兵又用橦车攻城,竺夔则派人挖地道,从地道中冲出,用绳索拉住橦车将其破坏。随后,叔孙建修筑长墙加紧围攻,攻势愈发猛烈。

不久,东阳城墙开始坍塌,许多士兵伤亡或筋疲力尽,东阳城眼看即将失守。

南朝宋时期的镇北将军檀道济,当时正驻扎在彭城(今江苏徐州)。他接到了来自司州和青州的紧急求援消息。然而,由于手下的兵力有限,无法分兵前往两地支援。

考虑到青州距离较近,且竺夔的部队实力较弱,檀道济决定联合徐州刺史王仲德,率军向北先解东阳城之围。

在此需要补充说明的是,在徐州以北,还有一位驻守湖陆(今山东鱼台东南)的兖州刺史郑顺之,其驻地距离彭城约有两百余里。

到了三月底,北魏中领军娥清、宋兵将军周几以及期思侯闾大肥率领军队进入兖州地区,一路攻城掠地,抵达湖陆与高平(今山东金乡西北昌邑镇)一带。

当地百姓自发组织防御,并对北魏军队进行反击。然而,娥清等人下令攻打高平郡所属各县,屠杀了数千户百姓,掳掠了一万多人。尽管兖州刺史郑顺之近在咫尺,却因兵力不足而不敢出兵迎战。

四月期间,北魏的楚兵将军叔孙建与青州刺史刁雍仍在持续攻打东阳城。

数天后,东阳城北侧的一段城墙被攻破,缺口长达三十多步。

刁雍建议迅速从这个缺口攻入城内,但叔孙建并未同意,因此东阳城暂时仍未被攻克。

随后,北魏军得知南朝宋已派遣檀道济和王仲德率军前来增援东阳城。刁雍再次向叔孙建进言:“据报,檀道济等人因惧怕我军骑兵突袭,已用铁锁将战车连接起来,组成方阵。而大岘山以南地区,道路狭窄,车辆无法并排行驶。下官愿率领所招募的五千兵马前往险要之地驻守,对檀道济部队进行侧面袭击,相信可以击败来援之敌。”

然而,当时天气逐渐转热,北魏军队中瘟疫肆虐,许多将士染病。叔孙建回应道:“因瘟疫影响,已有半数将士丧生。如果刺史您前去与檀道济僵持不下,恐怕剩余兵马也会全军覆没,届时又如何继续作战?依目前情况判断,全军撤退才是明智之举。”四月三日,檀道济的部队抵达临朐。

4月6日,叔孙建命令焚毁营地与攻城器械后撤退,向西行军直奔滑台。

不久之后,檀道济抵达东阳城。因粮草耗尽,无力追击叔孙建的部队。

竺夔认为东阳城损毁严重,已不适合继续坚守,于是向东迁移至不其城(今山东即墨市)驻守。

檀道济派遣王仲德率领部队进军尹卯(今山东东阿县东北),而他自己则前往湖陆驻扎。然而,王仲德尚未到达尹卯时,便听闻北魏军队已经远去,于是回师赶往檀道济所在的湖陆。

北魏青州刺史刁雍趁此机会进驻尹卯,并召集谯郡、梁国、彭城、沛郡等地百姓五千余户,设置了二十七营进行管理统领。