梦笔山前君别我,下沙桥上我思君。黄昏更过西阳岭,满目青山与白云。

这首诗名为《留别》,是北宋诗人杨亿的作品。留别,暗示了这首诗的题材,赠给将要分别的好友。换个说法,这首诗也可以称之为送友人、赠友人。估计很多人都不了解杨亿,有必要介绍一下。他是福建人,出名的神童。他11岁的时候到了汴京,赋诗一首描写他见到京城繁华景色的喜悦之情。这首诗马上流传开来,宋太宗都知道京城里又多了一位天才少年。

杨亿18岁的时候步入官场,就树立了秉清忠节、鞠躬尽瘁的理想。多年以后他成为知制诰。知制诰是官职名称,负责草拟旨意。担任这个官职,对文采有极高的要求,任职前还要经过考试。

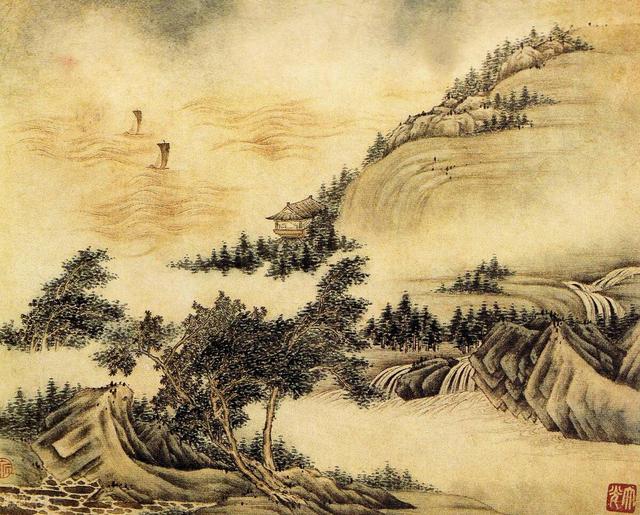

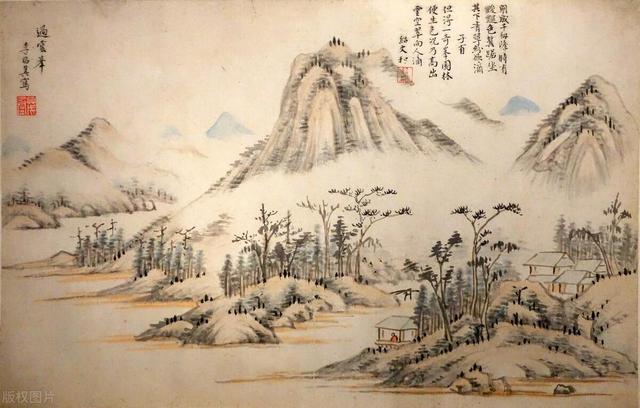

《留别》中提到的梦笔山位于杨亿老家,和“梦笔生花”的典故有关。在梦笔山前杨亿和朋友告别,走到下沙桥上还在惦记着朋友。到了黄昏时分,已经过了西阳岭。看着青山与白云,心中想着的只是朋友。是不是有些奇怪,杨亿没有说和朋友有多么难舍难分,也没有说友谊有多么深厚,这还算是留别诗吗?

有很多诗人都写过留别诗,知名度最高的是《赠汪伦》。作为诗仙,李白直接说出“不及汪伦送我情”。杨亿为何没有淋漓尽致地表达自己的感情呢?这就要说到北宋的诗歌风格了。后人把杨亿的诗作归入西昆体,西昆体诗人基本上都是庙堂官员。身份地位在某种程度上影响了创作风格,声律、对仗等写作技巧成为创作上的特点。

就像《留别》,言语简单,在和谐工整方面挑不出什么毛病。可以打个比方,当诗人技巧过于成熟的时候,难免让整首诗有一种“熟”的感觉。卖油翁的故事都听说过吧,卖油翁的高超技艺,可以用四个字概括“唯手熟尔”。乍一看让人感觉惊艳,不过技术始终达不到艺术的高度。杨亿写《留别》,流露出这种倾向,读完之后总觉得少了一丝真情,少了一丝感动。送别朋友,都没有流露出真情实感,读起来有些不可思议。

那么为什么还要读这首《留别》呢?当唐诗成为一个时代的文学特征之后,艺术成就让后人感到压力,也产生动力。在杨亿诗中可以看出,他有在学习乐府诗。只不过脱离了真感受之后,只剩下了文字技巧。

当然了一首诗无法反映出杨亿的真实水准,也无法代表宋代诗歌创作走向衰微的事实。只是看到略显空洞的诗句,就会明白宋代文人为何更喜欢填词了。有真情的作品,才会感动作者,感动他人。

文采斐然,文章妙手,未必可以写出好诗。诗不是写出来的,而是情感积蓄、反复酝酿之后妙手偶得。