在山东省聊城市有一个从秦始皇时期就开始使用的地名——茌平。 "茌"——这个看似陌生的字眼,却在山东平原上默默守护着一段山河与人文交织的故事。

茌,读作chí(读音:迟)

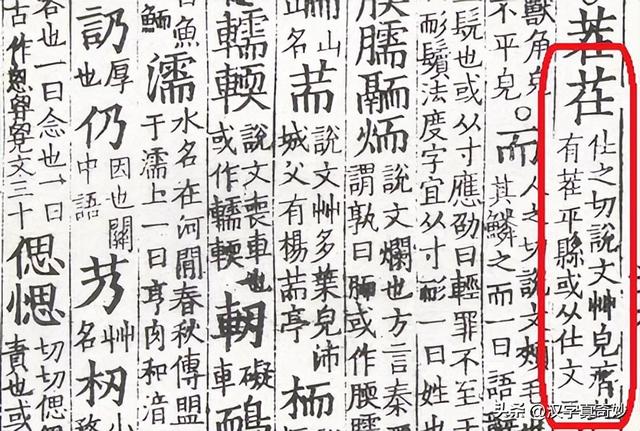

北宋音韵学著作《集韵》中解释“茬、茌,仕之切,《说文》草貌。济北有茬平县。或从仕”。也就是说,在宋代“茬、茌”互为异体字,表示庄稼收割后根部残茎像野草的样子。

《集韵》截图

《后汉书·郡国志》记载的"济北国茌平",正是今日山东聊城的茌平区。北魏郦道元在《水经注》中引述应劭的解读:"茌,山名也,县在山之平陆",道出了这个地名的地理基因。据传茌平是因茌山而得名,意思是茌山及周围的平地。据考,东汉以前名为“茬山”,至南北朝之后才叫“茌平”。

茬山

两千年前,先民们站在山麓平野上仰望这座无名山峦,以最朴素的命名智慧,创造了"茌平"这个充满空间诗意的地名。这个看似冷僻的汉字,实则是中华文明层累的见证者。时至今日,"茌"字依然在鲁西平原上讲述着自己的故事。这个汉字提醒着我们:每个字形都是一座博物馆,每个地名都是一部地方志,等待着有心人去聆听那些沉睡在笔画间的山河往事。