《百家姓》作为中国古代姓氏文化的经典读本,其收录的504个姓氏,记录了北宋初年的姓氏分布格局。细心的读者发现,"肖"这个现代常见姓氏并未见于其中,这背后折射出的,是中国姓氏文化中一段独特的文字演变史。

一、宋元时期的姓氏生态

北宋时期姓氏体系已基本定型,当时虽无“肖”这个姓氏,却在“和穆萧尹,姚邵湛汪”这句收录了"萧"姓,位列《百家姓》第99位,是当时名副其实的世家大族。据《宋史·宰相世系表》统计,两宋时期共有7位萧姓宰相,足见其社会地位。

此时的"肖"字仅作为通用汉字存在,主要用于表示相似、肖像等含义,尚未具备姓氏功能。其本来是会月光渐渐消灭之意,本义是月光減弱。并且也不读作xiāo,而是读作xiào。

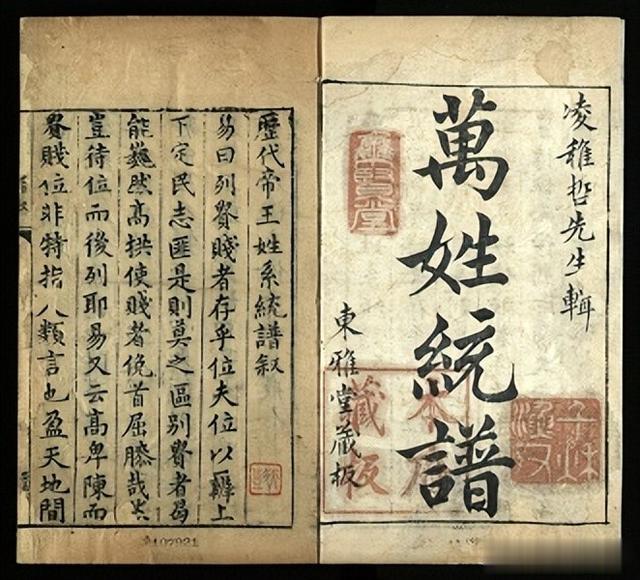

元明两代的户籍文献显示,"肖"作为独立姓氏的记载依然罕见。明代《万姓统谱》收录3718个姓氏,其中"肖"姓仅见于西南少数民族地区。这与当时汉字使用规范密切相关,古代姓氏用字讲究"正体",异体字、俗体字很难进入正统姓氏体系。

二、文字简化引发的姓氏嬗变

1956年《汉字简化方案》颁布后,"肖"被确立为"萧"的简化字。这种文字改革在客观上造成了姓氏的混淆,河南安阳出土的明代萧氏墓志显示,该家族自唐末定居中原,600年间族谱始终使用"萧"姓。但在简化字推行后,大量萧姓居民在户籍登记时被动改为"肖"姓。

这种现象在湖南、江西等方言区尤为明显。据统计,1982年全国人口普查时"肖"姓人口已达700万,其中约85%是由"萧"姓转化而来。这种行政层面的文字简化与民间姓氏传统产生了深刻矛盾,最终导致2001年《通用规范汉字表》恢复"萧"为规范姓氏用字。

三、文化基因的双重困境

文字简化带来的姓氏异化造成了严重的文化断层。湖北孝感萧氏宗祠保存的清代族谱中,记载着"吾族肇自汉相国何公",明确将萧何奉为始祖。但当"肖"取代"萧"后,这种历史传承出现了逻辑断裂,年轻一代往往不知"肖"姓本源。

这种文化困境在学术界引发持续讨论。2015年中华书局修订版《百家姓》特别注明:"今肖姓多出萧氏简化",建议恢复本字以存文化根脉。当下约60%的"肖"姓居民已陆续改回"萧"姓,但仍有大量户籍档案保留着这段特殊历史时期的印记。

姓氏作为文化基因的载体,其演变往往折射着时代变迁的轨迹。"肖"姓在《百家姓》中的缺席,恰是中华文明延续性与变革性交织的生动注脚。这种文字与姓氏的互动关系提醒我们,在推进现代化的过程中,如何守护文化根脉始终是需要慎思的命题。

你的姓氏被合并简化过吗?还能恢复祖先的姓氏吗?