前言:东捻成功突破李鸿章布置的胶莱河防线,原本形势大好,再一鼓作气突破大运河防线,与西捻会合则满盘皆活。随即却陷入盲动,在河墙防线上乱撞,没有一个明确目标,损失越来越大。李鸿章的瓦解策略也起奇效,清军最惧怕的捻军统帅任化邦被亲兵开枪打死!东捻覆亡已经近在咫尺。

一1867年6月13日,东捻在突破清廷苦心布置的运河防线后,再次发挥高机动性,时分时合,最快时日行一两百里,一路向东挺进,冲破山东清军拦截,6月30日逼近山东半岛最东的烟台!

东捻为何一过运河就那么急直接向东?过运河即接近山东政治中心济南,这里清军大军云集,东捻不能久战。东三府前述没有经历战乱,给养较为充足。除“郓城梁山土匪”,当地还有“盐枭数千人将为乱,故召任柱等往”。东捻在此地可获得支援,充当向导并壮大自己的力量。

烟台是港口城市,通商口岸之一,百货堆积,又无城墙,几乎不能守。东捻战术灵活,以马队在后不断旋转打圈阻挡追兵,掩护步队向烟台推进。

眼见追兵无法来援,在烟台的登莱青道道员潘霨急得不得了,向烟台附近的英、法驻军求援。同一时间,清廷眼见危急,调在天津的崇厚洋枪队一营500多人,大、小开花炮共6尊,乘海轮前来增援。

7月2日,双方在烟台城外展开激战,东捻不敌洋枪洋炮,放弃攻打烟台。整个7月上旬,东捻在半岛东部地区的诸县城间游动、休整、筹粮。

就在这半个月时间内,李鸿章开始组织胶莱河防线,意图困死东捻在半岛东部。

6月30日,被清廷怒斥“着再择要就近调度”李鸿章来到济宁,制定新的剿捻计划:以胶莱河为内圈防线,在河西修筑长墙,淮军、山东清军与河南清军一部分段防守“一营守三里,共一百营”,以这个标准,总共需要五万人。另外再安排三、四万人的内线进攻部队,由刘铭传、潘鼎新、总兵董凤高分别率领,刘铭传在尹隆河惨败后,李鸿章迅速补充给他原属树字营的人马,好有足够兵力作战。

内线已经有九万人兵力,李鸿章再以大运河、黄河、江苏境内的六塘河组成外圈防线,以周边各省清军、地方团练分段防守,这里投入的人力也相当庞大。

围剿计划的核心重点是“先固守局而后进兵”,先把防线搞好搞牢固,再派兵出击。

李鸿章计划如果成功,对东捻可以造成毁灭性打击。问题是,与当初曾国藩在河南一样,李在山东也面对地方官的不满掣肘,整个防线构筑大打折扣。

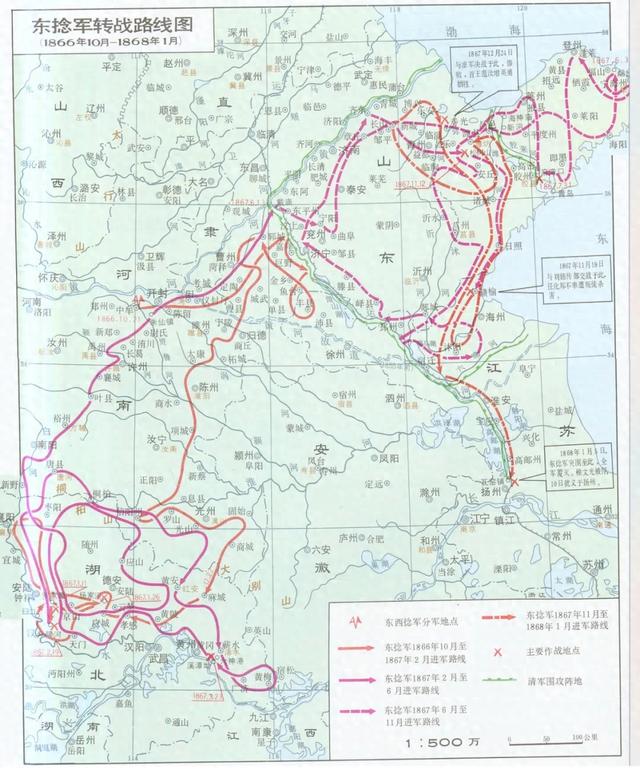

东捻转战路线图,图上可见清军胶莱河、黄河、大运河、六塘河防线。

二最不满的是山东巡抚丁宝桢以及山东地方官员,李鸿章这样一搞,会将山东作为主战场,不知会造成多大破坏,地方大员自然不想糜烂本地,否则政绩如何谈起?

李鸿章确实是想牺牲山东,他在上奏中说得很清楚:

衡量利害之轻重,与其驰逐终年,流毒江、皖、东、豫、楚各省,不如弃一隅以诱之……贼踪已向胶东,事势至此,机会可图,但求万全,不争一日。

这在丁宝桢眼中,简直是可恶之极!他遂以“谓黄、运间方千里,卒亦未易邀击,万一河冰冻合,畿辅为忧”为借口上奏反击。万一山东境内剿捻失利,东捻向直隶方向走怎么办?盘算要求将东捻尽力向南赶,不要在山东省内决战。

当时直隶境内,尤其南部地区并不安定,清军以剿捻为借口的各种烧杀掳掠,激起当地频繁民变,有“马军”“盐运军"等反清武装存在,约数万人规模。

清廷恐怕东捻进入直隶与反清武装联结,对山东的上奏十分重视,反复询问李鸿章是否有把握困死东捻,李回复都是可行。清廷最后“如贼再逸出,必予重谴”为条件同意李鸿章的计划,同时试图尽力调和李、丁之间的矛盾。

问题是丁宝桢不领情,李鸿章要山东清军,要供应粮食,他都能拖则拖,又或者敷衍了事。最严重的是,违反李鸿章计划,在防线没有巩固之前,就派山东清军去追击东捻。实际上是提醒东捻,尽快离开山东。

晚清国势衰败,民不聊生,民变频繁,图为老电影《宋景诗》中宋景诗率众起义后开仓放粮

三再来说东捻,东捻在得知清军正在胶莱河构筑防线后,马上回师向西,7月下半月与8月上旬,都在寻找防线的突破口。

开始的时候,东捻与刘铭传、潘鼎新淮军,宋庆河南清军作战均失利,曾有锯伐大树造船渡海的打算,后没有实行。一直到8月中,东捻派出的侦察兵终于找到胶莱河防线的突破口。

整条防线北端,胶莱河入海口海仓口附近,有七八十里沙滩,不能筑墙,涉水可过,这里原本由潘鼎新负责。

潘鼎新眼见此地难守,就将防线后退,以海仓口西边的潍河为防线筑墙,长度有三十里。其中潍河海神庙附近有十几里地,因为海水浸泡浮沙,连堤都筑不起来,只能筑简单的防御设施。

这里是整条防线最薄弱处,理应多加注意。偏偏刘铭传因为与东捻交战,将防区收缩,有两路军被调走,露出空隙由潘鼎新接手,潘鼎新再将海神庙附近交给道员王成谦的山东清军。

王成谦有兵十营,即5000人,一来就感觉这地方根本守不了,出了事就要拿自己开刀,又把这地方扔给总兵王心安。

王心安即前述负责守大运河防线戴家庙,被东捻攻破的那位,安排来这鬼地方是因为戴罪之身没有讨价还价资本,只得率四营2000清军到达。

王总兵虽然能力差,却很会揣摩上意,他知道抚台大人的意思是要放东捻出去。去到后一直消极怠工,防御工事十分拉挎,内部甚至有人与东捻暗通。

这里的情况东捻侦察得一清二楚,尤其守卫的是山东清军“不足畏”,制订从此处突击的计划。

8月19日辰时,东捻大军到达海神庙,刚好退潮,可以步行的海滩更加宽广,马上发动进攻!

王心安那两千多人很快被击溃,王骑一匹马逃走。王成谦拖拖拉拉很久才派一千多人来支援,潘鼎新派出马队离得远,这两路援军来到的时候,东捻大部已经冲破防线,长驱河西,来到潍县(即今潍坊)、昌乐县附近。

老电影《宋景诗》中的反清义军骑兵冲锋

四李鸿章苦心经营的胶莱河防线,竟然一触即溃!清廷震怒可知,上谕痛骂:

捻匪由海神庙扑渡潍河,全股回窜。该处本系潘鼎新认守地段,李鸿章于该藩司(指潘鼎新)布置疏略,未能早行筹备,致溃全局,深堪痛恨。河防本不可恃,朝廷屡申警戒,该大臣至此始以竟无把握入奏。不知两月以来,筹办何事!

李鸿章与潘鼎新被交部议处,丁宝桢摘去顶戴,革职留任。王成谦革职留营自效。最搞笑的是王心安,连续两次被东捻突破自己负责的防线,李鸿章原本打算砍他的头,丁宝桢却坚决不允许,这种深知自己心意的人断不能杀!在一阵与清廷的公文扯皮后,王心安捡了一条命,“革职留营效力以观后效”。

李鸿章可以说受了一肚子窝囊气,在与潘鼎新的信中感叹:

其终尤误于王成谦诿延不肯多认地段,强令王心安填坑,且为时仓卒也……但失此机会,怅恨至今,天耶,人耶。前奉二十八日密旨,令拿王某正法。过沂州,中丞(指丁宝桢)云:朝廷若罪王某,伊必为力争云云……只有暂搁。……甑已破矣,顾之何益,惟人事乖忤,捻祸方长,中夜以思,耿耿不寐。

在与英翰的信中,李鸿章诉苦:

胶莱防务分扎甫定,正幸屡扑不动,乃二十日(农历七月二十,即8月19日)逆众绕由潍西王心安汛地出窜,两月经营隳功一旦,愤懑何似。

胶莱河防线被破,朝廷质疑的情况下,李鸿章仍然坚持河墙策略,决定将战场改在黄河、大运河、胶莱河、六塘河之内的区域。

丁宝桢塑像,其非湘非淮的出身背景能做到巡抚、总督,可见其才能,也有清廷制衡湘、淮系的考虑在内

五形势原本对东捻相当有利,只要再把握胶莱河刚破、清军一片混乱的时机突破外圈防线。

东捻却再也没有把握合适机会,再也没有采取果敢行动,连一个明确方向都没有,不断在包围圈内绕圈乱撞,给了清军重组防线的时间。

8月25日,李鸿章到达济南,开始调度众军,原本胶莱河防线部队调往外圈,以刘铭传、潘鼎新、郭松林、周盛传、杨鼎勋等淮军领军为追击之师。9月8日到达台儿庄,就近指挥全军。

从8月底到10月底,东捻曾经数次试图渡过大运河、黄河与六塘河,均被守军击退。当时正值雨季,大雨连绵,几条河均涨水难渡,清军占优势的水师炮船又死守水面。

清军统帅,曾国藩、曾国荃、李鸿章、左宗棠以及刘铭传等人,吸收经验教训,对追击之师的改造也渐渐起效,包括扩大马队数量、增加洋枪洋炮数量等,其中劈山炮对付东捻骑兵尤为有效。

战术上,总结之前经常被东捻引诱入包围圈的教训,要求头一、两仗胜,绝不能追击,就算追击,要加强侦察,先派马队,对沿途村庄、树林等容易伏兵的地方严加搜索,预防有埋伏。

作战时,对付高机动骑兵最讲究阵形,清军结成方阵,绝不能排一字阵“一字横排,势长而不能顾后面,方阵则能四面御敌”。面对捻军时必须军心镇定,队伍整齐,四面抵御,枪炮匀密“先制其冲突,而后放枪炮,先立定脚根,而后讲击刺”。

清廷对河墙包围圈内的“结团筑堡,坚壁清野”策略同样渐渐收到效果,东捻住宿越来越困难,粮食供应接济不上,经常被清军袭击,处境迅速恶化。

东捻并不是没有机会,清军最大的弱点在于人心不齐,李鸿章与地方大员间矛盾重重,淮军与各地方军之间遇事互相推诿。山东、河南、安徽等省清军“剿贼不足,害民有余”“浮伪成性”“虚报战事”。

其次是围剿人数多,粮饷短缺供应不上,全靠两江供应,负责此事的曾国藩在与郭嵩焘的信中感叹:“江南民困已深,而湘淮之正饷日增,京协之杂款日迫。”对李鸿章更加直言,今年尚可支撑,明年就供应不上。

淮军内部因为多年征战,从对抗忠王李秀成攻上海开始到现在,士兵普遍厌战,追击东捻搞得十分疲累,刘铭传一军病疲减员甚多。丁宝桢也在拖后腿,下令山东各城以防捻为借口,关闭城门不放淮军入城,让淮军无法获得补给,处境艰难。

东捻当时已经派人向西捻求救,如果能冲出包围圈两捻会合,则全盘皆活。曾国藩、李鸿章也相当担心西捻东归。问题是东捻始终进行无目的的盲动,达不成一个明确方向,终于将自己带入绝境。

六11月初,东捻北渡黄河不成,退到潍县附近,开始筹集冬衣与粮食准备过冬。10、11日两天,与逼近的山东清军接仗,再退到松树山下一带休整。

12日黎明,刘铭传军逼近松树山,侦知东捻在此,马上兵分三路出击。

东捻之前连日交战,十分疲劳,对敌情放松了警惕,被刘铭传偷袭得手,仓皇间整队应战,被刘部截断三处不能相救,损失2000多人,失去骡马1600匹。

赖文光率马步军3000人,任化邦率马队2000多人,分别从南从东来救,刘铭传分兵两路对抗。赖文光一部先败退,任化邦会合牛遂带过来的数千人,仍在交战,被刘铭传三路合兵齐攻击退。

任化邦随后意图会合赖文光,被在高处指挥的刘铭传发现,下令步队截住任化邦,马队突击赖文光,赖文光千余人被包围,经苦战突围败退。

当天东捻三战三败,损失惨重。最要命的是,刘铭传在此役俘虏了一个名叫潘贵升的人。

潘贵升是安徽涡阳潘寨人,在任化邦所部内五营任职骑兵头目,是任的亲兵。被俘后原本马上被杀,因为表兄弟邓长安在刘铭传军任参将(邓长安有说法是捻军叛徒,之前曾潜回蒙城意图刺杀任柱失败。另外有说潘在刘军中的亲戚是一唐姓外甥),邓长安愿意保他,潘本人也愿意投降。

刘铭传问潘贵升:“汝能为我杀任柱乎?”他回答:“能!”刘铭传便给他一支洋枪,许以千总职及二万两银的奖赏,潘回任化邦军中潜伏。

任化邦勇猛有余,心眼不多,对战场上回来的潘信赖如常,用之不疑。

另外,有说任化邦义子也被刘铭传部下买通,潜伏回任身旁,任对此同样毫无警惕。以任化邦年纪,是否收有义子是一个问题,此说存疑。

安徽人民出版社1983年出版连环画《捻军故事之四—遵王陨阵》中的任化邦被潘贵升开枪偷袭打死图画。

七松树山战败后,东捻又转向南,打算在苏北冲击六塘河防线,摆脱困局并回皖北故乡,11月17日到达苏北境内的赣榆县。

东捻在此地准备会战,打算战胜后乘胜冲破六塘河。挑选精锐马队数万人埋伏,准备趁敌人远道以来进行突击。

11月19日午后,刘铭传所部追至赣榆,侦知东捻埋伏情况。立即兵分三路,副都统善庆率一路东进,总兵陈振邦一部西进,刘铭传自己居中,再派提督刘克仁率军绕东捻之后。

东捻眼见埋伏不成,分数路杀出。赖文光、牛遂抵挡西面清军,刘铭传亲带马队步队冲来,赖文光、牛遂失利败退。

任化邦负责东面之敌,当世项羽越战越勇,属下均“百战之余,猛鸷异常”。任亲率马队直抄敌后,被善庆派兵拦击,再率步队殊死拼杀。

善庆下令马队下马结阵,以洋枪排击,东捻伤亡越来越多,仍然奋力冲击。

突然之间,战场只有马匹奔腾与洋炮洋炮带来的硝烟,却不见人。正当清军奇怪东捻为何忽然间消失时,对面传来隐约大呼:任柱中枪毙矣!

那位潜伏的潘贵升,趁战场烟雾弥漫,与邓长安以东捻军服旗号混入军中,乘任化邦督战无暇它顾开枪,任化邦“忽枪子洞穿腰肋而毙”,时年33岁,潘贵升与邓长安乘乱逃离。

潘贵升获以千总补用,赏加游击衔赏戴花翎,并赏银二万两。

任化邦一死,东捻军心大失,登时溃退。刘铭传、善庆挥军追击,擒斩千余人。任化邦身边人拼死抢出任的尸体,用快马负驮而去。

任化邦,又名任柱,赖文光以太平天国名义封为鲁王。根据1950年后专家到蒙城县的田野调查,当地人只知道任柱,不知任化邦,有研究者认为是遵循太平天国不得起单名的政令改名化邦,因此家乡人不知。随其叔任乾参与捻军起兵,属蓝旗,在战场上成长为著名骑兵将领,对其能力最好的评价,来自于对手方面。

李鸿章在任化邦战死的战报上写道:“臣查捻逆头目虽多,实以伪鲁王任柱即任化邦为最悍,其将骑得法,飘忽善战,我军几无能制之者。”在与曾国藩的信中,将他与项羽相比“任好战犹项。”与友人应宝时的信中赞扬:“任柱称雄十年,拥骑万匹,东三省及蒙古马兵俱为战尽,实今日第一等骑将好汉,刘省三鲍春霆皆畏其锋……”

曾国藩也认同:“以任柱之骑为最悍”“捻中去此悍寇,与昔年粤匪中去一四眼狗(指陈玉成)情势相同……”

任化邦遇刺,对整个捻军造成十分沉重而且无法弥补的损失。战后东捻士气下至谷底,不断有人叛离,离最终败亡已然不远。