有人的地方,就会有江湖,就会有权力斗争。

然而,古今中外,恐怕再没有什么政权,其权力格局的变化有太平天国这么频繁了吧!

太平天国权力格局的变化,几乎可以用眼花缭乱来形容。

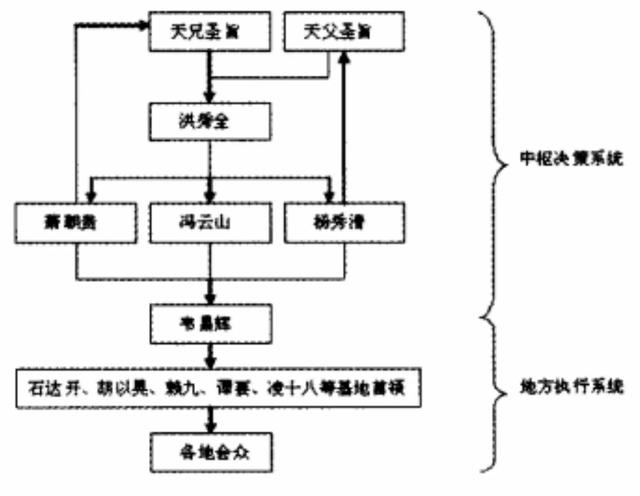

1845-1847年七月:冯云山说到太平天国的“创始人”,人们一般都会想起洪秀全。

其实吧,洪秀全,只能算是一个“精神导师”,他创立了拜上帝教的理论。

至于组织建设,洪秀全大约只干成了一件事:发展了冯云山。

而此后,拜上帝会能发展起来,靠的是冯云山。

一开始,洪秀全是想要亲手抓组织建设的。

然而,他带着冯云山到处传教,从广东传到广西,一直没有搞出什么名堂了。

后来,洪秀全在广西亲戚家住了3个多月后,觉得亲戚家穷,不好意思吃下去了,就让冯云山先回广州去。

然而,冯云山不甘心,继续深入广西山区,走一路传一路,既教书又帮忙作苦力,终于搞出了名堂,发展出了一个有一定规模的拜上帝教组织。

然而,当时的洪秀全,还根本不知道这些,还在家里写《原道救世歌》、《原道醒世训》呢。

因此,大约有3年的时间,拜上帝教的实际领导人,就是冯云山。

1947年七月-十一月:洪秀全洪秀全得知冯云山搞出名堂来了,大喜,立刻来“亲自指导工作”。

冯云山大公无私,立刻把领导权交给了洪秀全。

然而,冯云山辛苦三年建立起来的事业,却几乎仅仅三个月就被洪秀全给毁掉了。

洪秀全来到了,立刻领导会众到处捣毁神像、庙宇。

原本,你信什么是你的事情,如今,你捣毁在当地影响时间很久的神像、庙宇,自然引起了许多宗族和地主豪强的不满。也更是引起了官府的警惕!

然而,此时的拜上帝会,哪里是官府的对手呢?

十一月,官府把洪秀全、冯云山等拜上帝教的领导层一并逮捕了。

或许由于洪秀全来了没有多久,官府仍然以为冯云山和卢六是领导人,因此,只是把他们控制了起来问罪。

而此时,洪秀全又犯下了第二个错误,这个错误,使他真正意义上的长期与人“分享”大权了。

1947年十一月——1848年春末:无主十一月,洪秀全离开了广西,回到广东,企图去召两广总督讲道理,为冯云山辩护。

如此,洪秀全离开了紫荆山。拜上帝会,也就陷入了群龙无首的境地。

实际上,洪秀全此次回广东,毫无意义。

去广州,他根本就见不到两广总督。

而要解救冯云山,也根本不需要去见什么两广总督。

拜上帝会的人花点银子,花点银子,使官府不再问罪冯云山,只将冯云山遣送回原籍。而随后,冯云山又把押送他的官差说服信了拜上帝教,回到了广西。

洪秀全白跑一趟,冯云山又获得自由,二人遂回到了紫荆山。

然而···回来时,他们发现,他们虽然地位还在,但已经要失去实权了。

1848年春——1850年4月:杨秀清、萧朝贵共同掌握局面洪秀全、冯云山二人离开紫荆山期间,拜上帝会群龙无首,面临崩溃的危险。

此时,原本只是普通会员的杨秀清挺身而出,表演“天父下凡”,稳定了人心,并承担起了领导职务。

随后,萧朝贵也表演“天兄下凡”,也跻身领导序列。

等到洪秀全、冯云山回到紫荆山时,也不便拆穿杨秀清和萧朝贵,何况,杨秀清、萧朝贵以“天父”、“天兄”的名义强调洪秀全的神权地位,也是符合洪秀全利益的,因此,洪秀全也就认下了这件事。

于是,杨秀清、萧朝贵,也就成为事实上的领导人。

虽然“天父”的地位比“天兄”要高,但是,无论“天父”还是“天兄”都是神,都拥有说一不二的地位,因此,实际上,杨、萧在体系中的地位是相当的。

而另一方面,此时,杨秀清、萧朝贵虽然彼此有一定的矛盾,但是,他们的共同利益仍然占主要部分,所以,双方以合作为主。

这段时间,“天父”偶尔下凡,“天兄”频繁“下凡”,但是杨秀清、萧朝贵二人彼此合作,一起打击了在拜上帝会中比较有势力且支持洪秀全的赐谷黄家和大冲曾家,排挤了冯云山,掌握了拜上帝会的领导权。

1850年4月-1850年10月:萧朝贵随着杨秀清、萧朝贵压制了洪秀全和冯云山,他们彼此之间的关系也微妙了起来。

因此,此后一段时间,拜上帝会的主要内斗争在杨秀清和萧朝贵之间展开。

1850年3月,杨秀清染病,到7、8月,病重,“耳聋流水,口哑流涎”,“几成病废”,不能视事。(有说法认为这是杨秀清以退为进,诈病观察形势。)

因此,萧朝贵遂掌握了领导权。

在此后半年多里,萧朝贵拉拢了实力派韦昌辉,既以继续压制洪秀全、冯云山,又打击杨秀清。

1850年10月-1853年3月:杨秀清一期然而,萧朝贵虽然有一些才干,但其尚不能领导拜上帝会走向更大的历史舞台。

一方面,萧朝贵频繁“天兄下凡”,令人不胜其烦,已经引起了内部不满。比如,石达开就公开顶撞过“天兄”。

另一方面,此时,随着拜上帝会的扩大,如果不走上武装起义的道路,就势必被官府除掉。而萧朝贵在政策上比较保守,无法领导拜上帝会承担起武装起义的历史使命,使不满者更多了。

时机已到。

1850年十月,杨秀清突然“病好”,突然“复看金口”,重新开始争夺拜上帝会的领导权。

而杨秀清又迅速以“天父”的名义改变了萧朝贵的保守政策,旗帜鲜明地指出大清朝廷是“妖”,赢得了广泛支持。

于是,杨秀清遂压制了萧朝贵,成为拜上帝会的领导者。

金田起义爆发后,太平军走上了武装起义的道路。

由于杨秀清出色的领导能力和运筹帷幄之能,又由于军兴之初严峻的生存环境,太平军的内斗暂时消停,逐步形成了杨秀清的实际领导地位。

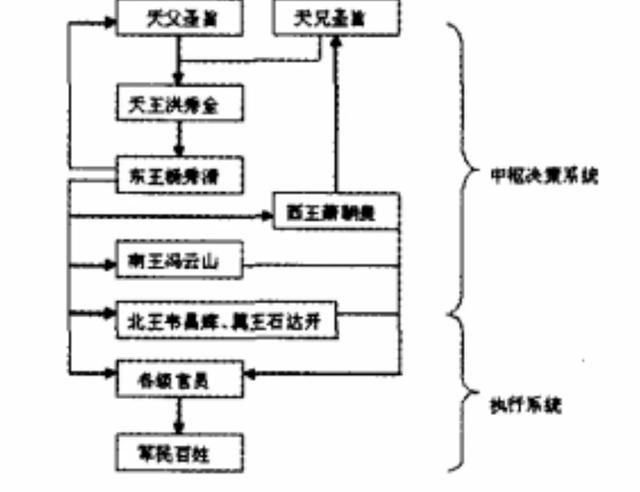

1851年十月,太平天国“永安封王”,杨秀清被封为东王,并有“节制诸王”的权力,从而法定为洪秀全之下的“二号人物”和事实领导者。

此后,萧朝贵先在永安解围战中受重伤,后又在长沙阵亡;而南王冯云山也在全州阵亡。

如此,首义诸王中,只剩下杨秀清、韦昌辉、石达开三人。

而韦昌辉、石达开的威望、地位皆与杨秀清相去甚远。

因此,杨秀清为主要领导人的地位,也就巩固了下来!

此后,在杨秀清的领导下,太平军下武昌,后顺流而下入天京,使太平天国的形势得以迅速发展!

1853年3月——1856年8月:杨秀清2期进入天京后,太平天国的实际领导人仍然是杨秀清。

但是,太平天国的权力格局,与此前转战期间又发生了巨大变化。

此前,杨秀清先是又萧朝贵、冯云山的牵制;在萧朝贵、冯云山牺牲后,杨秀清也面临着威望尚不足的局面。

因此,那段时间,杨秀清虽然是事实上的领导者,但实际上仍然是集体决策。

比如,在离开广西之初,以及攻取武昌之后,对于太平军的发展方向,洪秀全、杨秀清、韦昌辉、石达开等人,都各有主张。杨秀清或只能以雄辩,甚至只能用“天父下凡”才能最终定下决策来。

然而,进入天京后,这种集体决策就再未出现过了。

一来,在长期战争中,杨秀清以其高出一筹的军事政治能力,赢得了独一无二的威望。

二来,萧朝贵、冯云山牺牲后,韦昌辉、石达开皆无法与杨秀清抗衡。

三来,最重要的是,入了天京后,天王深居简出,既脱离了群众也脱离了干部,几乎“隐身”。

因此,一切,皆以杨秀清一人的意见为主!

杨秀清和他的“东王府”,成了太平天国事实上的领导机构。

以至于,当时一些大清的奸细和在天京的洋人,甚至认为“天王”是一个虚构的人物,不存在的。

杨秀清一面指挥太平军进行北伐、西征、东征,以及各类政权建设。

而在这个过程中,石达开、韦昌辉、秦日纲,被他调来调去,去哪里,带什么部队,执行什么任务,甚至炮位如何安排,一切完全听杨秀清说了算。

而另一面,杨秀清又对韦昌辉等人实施近乎侮辱性的打压,既强化自己的地位,又试图在干部群众中削弱韦昌辉等人的权威···

如此,在杨秀清高效而集中的领导机制下,太平天国打出了一个鼎盛时期,但同时,也激起了洪秀全、韦昌辉等人的极大不满!

1856年9月-11月:再次无主阶段1856年9月,天京事变爆发。

杨秀清被韦昌辉所杀;随后,韦昌辉也被杀,石达开回京辅政。

而在这两个多月的时间里,尽管太平天国名义上有主,但实际上已经失去了统一领导。

在杀了杨秀清之后,韦昌辉、秦日纲虽然横行一时,但其工作主要是在天京城内继续屠杀,并没有在全局上承担起领导。

而洪秀全更是在韦昌辉等人的气焰前自身难保,更无法对全局做出领导了。

至于石达开,虽然在外受到官兵的广泛欢迎,并且对局部战场(如江西战场)做出过一些部署,但也无法对全局进行领导。

因此,在这3个月的时间中,太平天国失去了统一领导。

1856年11月-1857年5月:石达开1856年11月,石达开奉诏回京,被军民尊为“义王”,合朝同举“提理朝政”。

由此,太平天国进入了一个曾给人带来无限希望而最终又充满遗憾的“石达开时代”。

石达开只问斩首恶韦昌辉、秦日纲、陈承瑢,而胁从不问,使内讧杀戮平息了下来,因此被李秀成称为“人心咸服”、“众心欢悦”。

随后,石达开又在军事上统一指挥各个战场,尤其是开始尝试与捻军联合,使局面获得了一定的改善。

然而,洪秀全终究不愿意再出现一个“杨秀清第二”,对石达开极为猜忌。

因此,石达开于1857年5月离京出走。

由此,“石达开时代”以遗憾结束。

1857年5月-1864年6月:洪秀全杨秀清、石达开之后,洪秀全宣称“主是朕做,军师亦是朕做”,成了名副其实的天子。

自此之后,洪秀全再没有出现过挑战者,他宗教领袖、政治领袖、军事统帅三位一体的身份再没有动摇过了。

然而,就在其之下,太平天国的权力格局依然在进行着剧烈动荡!

1、1857年5月-1858年6月:洪秀全与石达开拉扯震荡。

一方面,洪秀全虽然掌控了全局,但是,无论是他本人,还是他提拔的蒙得恩等人都不具备领导全局的才能,而新秀李秀成、陈玉成当时的威望也不足,天京尚没有形成真正的强有力的领导集体。

另一方面,石达开当时仍然在江西、浙江一带,仍然以“通军主将”的名义继续发挥着自己的号召力。

因此,这段时间,太平天国呈现出洪秀全与石达开“抢人”的局面。

这一局面,随着石达开远走湖南、广西,并试图入川,远离太平天国主要活动区;以及陈玉成、李秀成等人威望的逐步确立而结束。

然而,拉扯的代价是惨重的:因为石达开的出走,九江等江西重镇陆续失守;而又由于洪秀全拉拢杨辅清,使石达开经营福建的企图也落空···太平天国的局势愈加严峻。

2、1858年6月-1862年5月:五军主将与中枢各司其职导致的“诸侯分立”

在陈玉成、李秀成等青年将领崛起后,太平天国逐渐形成了新的领导体制和权力格局。

地方上,陈玉成、李秀成、韦俊、杨辅清、李世贤五主将,通过集体会商形成战略行动方案,报由洪秀全领导的中枢机构批准,从而形成了新的体制。

这一方式,既发挥了前线将领的主观能动性,又保持了集中指挥,因此,太平天国连续取得了二破江北、三河镇大捷、二破江南大营、东征的辉煌胜利,打出了一个“复兴”局面。

然而,这只是在军事上形成了一个好办法而已。

在政治、经济上,各地方将领,实际上成了各自地盘上的“诸侯”。

尤其在东征打下富庶的苏南地区后,诸将之间的冲突加深,彼此已经不能形成合力了。

因此,虽然他们仍然能形成统一的作战计划,但在具体执行中,诸将各有心思,效率大大降低,而安庆失守就是最典型的例子!

可以说,新的体制,使洪秀全不再需要面对杨秀清这样的挑战者,但是,代价是:地方军阀出现了!

3、1862年之后:一盘散沙期。

安庆失守后,洪秀全又脑洞大开。

他对陈玉成、李秀成等人的手下,大肆封王。

在分封陈玉成的部下时,洪秀全给出了“官方解释”:利于招兵。

其实,“招兵”,不给钱却只“封王”,就说明,“招兵”不只是“招兵”,还要“搞钱”。

如此,被封的诸王,也就是自己“搞钱”,自己搞“地盘”,自己“招兵”了。

如此,李秀成这样的“大王”,实际上手下就分出了许多“小王”。

如此,连李秀成等人对他们的部下,都难以有效指挥了!

此后,当李秀成率领他的部下一起救天京时,打出的口号是“如欲奋一战而胜万战,必须联万心而作一心”···

缺什么,就喊什么口号。

李秀成对自己的部队,都已经有”万心“了!

太平天国,已经一盘散沙了!

然后···不可能再有什么然后了。

权力格局的大结局,到了!

主臣之争、强臣之间争权、强臣与属下争权、地方将领与中央争权、地方将领与上一级地方将领争权···太平天国的权力斗争,几乎涵盖了权力斗争的所有形式,可说是权力斗争的”百科全书“了。

所有的农民起义都有局限性,但从来没有太平天国这么奇葩的。

晚清的屈辱,人们都怪大清拉胯。

其实,如果起义政权靠谱一点,改朝换代了,近代的屈辱史,或许也会少一点吧!