挥泪斩马谡的故事,人尽皆知。

因为街亭惨败,马谡被问责、斩首了。

然而,一直以来,人们都对此争议不休。

有人认为:马谡就是一个“纸上谈兵”的家伙,自己作死,结果坏了丞相北伐大计,自作自受。

也有人认为:马谡实际上就是个“背锅侠”,诸葛亮给马谡的任务“换谁去也没用”,过失皆在诸葛亮。

好吧,那咱们今天仔细盘一盘,马谡到底是个“背锅侠”还是自己作死。

诸葛亮之失1:兵力分配首先,咱们盘一盘诸葛亮的责任。

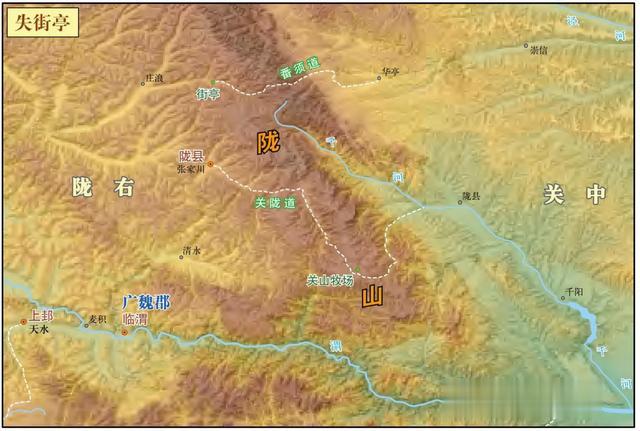

诸葛亮第一次北伐,拒绝了魏延“子午谷奇谋”,决心“平取陇右”。

为此,他将蜀军分为四个方向。

1、以赵云在箕谷发起佯攻,以吸引魏军;

2、对于曹魏的防御关键点祁山,采取了围攻之势;

3、派出少数部队,招纳羌、胡,继续攻取陇右;

4、以马谡率领军去街亭,阻挡东面魏军进入陇西地区。

而这四个方向中,“断关陇之臂”,也就是把东面魏军挡在陇山的任务是唯一一个主要任务。

对此,双方都看得很清楚。

比如,当时,曹魏的陇西太守游楚就对蜀军喊话:你们能断陇,使东面魏军过不来,一个月之后,陇西不攻自服,否则,你们这是白费力气!

确实,只要能把魏军主力阻挡在陇山以东,那陇右各地也好,祁山也罢,都是蜀军的囊中之物了。

显然,蜀军自然应当尽可能将足够的力量配置在街亭这个主战场。

然而,诸葛亮的配置,却出了问题。

大军在祁山、箕谷,皆多于贼···——《三国志.诸葛亮传》引《汉晋春秋》

蜀军在祁山、箕谷两个次要战场的兵力,皆比魏军多。

尤其是在箕谷战场。

诸葛亮派赵云、邓芝去箕谷,其目的是为了吸引魏军,以为西面主战场创造有利条件。

结果,这路蜀军所吸引、牵制的敌人,反不如自己使用的兵力多···

这是谁在牵制谁呢?

实际上,第一次北伐时,诸葛亮的军队约为10万,而张郃所率的部队约为5万。诸葛亮是完全有条件在主战场创造出局部兵力优势的。

然而,由于蜀军投入了过多的兵力在次要战场,因此,导致蜀军未能充分集中兵力于主战场。

诸葛亮之失2:用将时有宿将魏延、吴懿等,论者皆言以为宜令为先锋,而亮违众拔谡,统大众在前···——《三国志.马良传》

既然街亭是主要战场,那自然要投入最强的指挥力量。

当时的“论者”都认为应该派经验丰富的魏延、吴懿去。

而教员则指出“亮宜自临阵”,指出诸葛亮应当亲自在街亭靠前指挥,以随时协调所有资源来配合、支持主战场的行动。(个人也认为这是最为正确的选择)

然而,诸葛亮的选择,却是马谡。

马谡此前表现出了杰出的参谋之能,但独立领军的经验尚缺。

诸葛亮想要培养新人的想法是完全可以理解的。

但是,街亭,是关乎北伐成败的关键所在,不是新人练级的地方!

诸葛亮在这样的场合选择马谡,实在是说不过去的!

主战场兵力有限,主将经验不足,然而,诸葛亮仍然认为这些不会影响他“断关陇之臂”的目的。

诸葛亮的作战设想:蜀军有抗魏的条件蜀军在街亭的兵力没有优势,这是事实。

马谡也缺乏足够的军事经验,这也是事实。

然而,即便如此,守住街亭,蜀军的机会仍然原本是很大的。

1、地形有利于阻击作战。

100多年前,刘秀攻打割据陇右的隗嚣。

隗嚣让人守略阳等陇山要点,已经平定了大半个天下的刘秀居然长时间一筹莫展。

后来,来歙“伐山开路”,袭取略阳。

随即,隗嚣率领数万大军来夺略阳,来歙只率2000人,居然阻挡隗嚣数万主力半年多!

而来歙所守的略阳,与马谡要守的街亭,极近,都在今天的甘肃省秦安县,地形地貌也极为相似。

街亭,在今秦安县陇城镇,南北山体夹谷,中间道宽仅仅1公里,是天然的阻击阵地!

很多朋友称张郃的兵力有优势,尤其骑兵骁勇善战。

其实,这样狭窄的战场,兵力再多也施展不开,骑兵更是无法施展迂回、包抄,只要蜀军不陷入混乱,魏军就很难突破。

马谡的兵力多少,目前尚有争议,有说1万余,也有说2、3万的,但无论多少,总归是比当初来歙守略阳要有利得多得多!

人家来歙能阻半年多,蜀军就连阻上一个月的把握都没有吗?

2、有城可依。

《三国志.张郃传》称,马谡“依阻南山,不下据城”。

也就是说,街亭是有城可依的。

当然,也有很多朋友指出:街亭的城墙可能年久失修了。并认为这是马谡不守城而上山的原因。

这个想法,大约是想多了。

街亭也好,略阳也罢,他们靠的都不是城高池深,因为当地的经济条件,不足以支撑这样的大城。

所以,这样的小城池防御作战,从来都是随打随补,“拼手速”的。

比如,我们前面说到的来歙守略阳,也是“折屋断木以为守具”,哪里坏了补哪里,边打边修。

所以,即便城墙损坏,蜀军好歹有城可依!

何况,蜀军有相当的时间来进一步巩固防御工事。

3、有一定的时间进行战场准备。

很多朋友认为:张郃来得太快,以至于马谡来不及部署正面防御。

这就真的是想错了!

谡舍水上山,举 烦扰,平连规谏谡,谡不能用···《三国志.王平传》

马谡有充分的时间。

他组织了移营上山,“举措烦扰”,搞得热火朝天的,这是没有时间吗?

马谡不是没有时间准备,而是把时间用来搞“上山运动”了。

有有利的作战地形,有一定的防御条件,有一定的战场准备时间,因此,诸葛亮认为:兵力少一点,将领经验欠缺一点,都不足以影响阻击任务的完成。

诸葛亮的失误3:低估了阻击战难度然而,诸葛亮的作战设想,到底是低估了阻击战的作战难度。

1、低估了山地战的新发展。

诸葛亮认为:凭借两山夹一谷的有利地形,魏军兵力难以展开,蜀军就可以顺利完成阻击任务。

然而,诸葛亮可能没有注意到:尽管来歙的时代只过去了100多年,但是,这100多年间,山地作战的战术已经有了革命性的变化。

东汉之前,虽然山地战斗已经频繁出现,但基本上是利用山地良好的隐蔽性来伏击、袭击,而以山地作业依托,进行攻防战斗的却极少见。(《中国战术史》)

而在东汉时期,先是刘秀与隗嚣在陇山的反复较量,后又是汉羌战争中双方的反复较量,山地战已经有了飞跃式发展。

2、低估了张郃。

而对面的张郃,正是这种变革的亲历者之一。

当初,张郃想要在宕渠抵挡张飞。

结果,张飞率领万余人,走小道袭张郃之后,几乎使张郃全军覆灭!

在反复的实践中,张郃已经具备了极强的山地作战经验,成为“善处营势,料敌无不如计”的良将了!

此时,张郃也可能学习当年的张飞,以较大规模的兵团在山地进行运动,从而从出其不意的方向打击蜀军!

更何况:张郃对这一带的地形可是门清的呀!

当初,张郃配合夏侯渊,“虎步关右”,就跟马超等人在陇右及陇山一带打来打去,早就比较熟悉情况了。

因此,街亭阻击战,远比诸葛亮所设想的要复杂。

马谡要真正完成阻击任务,绝不能只是“当道扎寨”,而应在控制山谷的同时,也要保持对两侧山地的控制!

如此,虽然蜀军有地利,但是,双方仍然要比拼兵力以及将领的指挥!

而正是兵力不足,以及马谡经验的不足,使蜀军犯下了严重错误,导致失败!

马谡甩不掉的锅1:扎营的低级错误如我们前面所说:仅仅如诸葛亮所设想的,依城当道扎寨,是远远不够的。

然而,同时在山谷与两侧山地都展开攻防作战,马谡又会面临兵力不足的问题。

这种情况下,马谡选择了集中驻军于南山,企图以制高点来控全局的方略。

确实,马谡如果控制南山,就可以使张郃无法对其实施出其不意的打击,而只要马谡军控制着南山,张郃也就绝不敢留着马谡在后面自己前进···

从这个角度来说,马谡也算是“鬼点子多”。

但是,一军之将,与“出点子”,到底是不同的。

出点子的人,考虑问题要创新,要有创意,从而帮助主将以突破性思维给敌人出其不意的打击。

一军之将,考虑问题要全面,否则,一招不慎,满盘皆输。

马谡出点子是好手,但独领一军的经验不足。

因此,马谡似乎忽略了一个严重问题:水源的保护。

而一旦水源被敌人控制,那你再好的防御布局,也是一个灾难!

不幸的是,对面的张郃,是不会放过这样的机会的!

张郃切断了蜀军的水源!

如此,马谡的所谓调整,也就变成了个笑话。

马谡甩不掉的锅2:失军马谡上山的时候,或许想到了“置之死地而后生”。

然而,到水源被切断的时候,马谡就真的只有“置之死地而后生”了!

既然如此,那就要牢牢把握部队,上下一心,做决死的反复战斗!

如此,即便失利,也能给敌人强力杀伤,甚至“败兵先战而后求胜”。

然而,马谡的“置之死地而后生”,又玩成了一个笑话。

反击开始后,蜀军迅速陷入混乱,史书用了“众尽星散”这样的说法,可见是溃散了!

实际上,即便在此时,如果马谡仍然坚持领导岗位,蜀军仍然可能还有迟滞敌人的机会的!

当时,王平率领的部队保持整齐的队列,张郃疑有伏而不敢攻。

于是,王平收集了溃散的各营,徐徐而退,而张郃始终怀疑有伏兵而不敢进攻。

显然,如果马谡能够不放弃对部队的指挥,仍可能指挥部队重新集合起来,采取伏击、野战阻击等方式,迟滞魏军的进攻,从而为诸葛亮争取调整的机会!

因为,如前所说:诸葛亮在各次要战场上,仍然有相当多的兵力可以调用,他们完全可能形成第二道防线,争取继续阻击作战。

然而,马谡轻易放弃了对部队的指挥,王平又权力不足,蜀军遂只能彻底放弃阻击任务了。

如果说前面忽视水源的错误,还可以用经验不足来说事的话,那么,“失军”之过,就说明马谡根本不具备成为将军的基本素质,诸葛亮选他是真的瞎了眼!

街亭之败,诸葛亮与马谡,皆有不可推脱的责任。

坦率来说,街亭阻击战,即便换了魏延、吴懿也未必能阻击成功,因为诸葛亮在战略上连续犯了主战场兵力分配不足和低估阻击战难度的错误,使阻击战变得很难。

考虑到诸葛亮的总兵力远多于张郃,因此,教员所说的“亮宜自临阵”,或许赢得阻击战的唯一途径。

然而,马谡所犯的低级错误,以及决战时早早放弃对部队的指挥,使一场失利变成了溃败,从而使局势瞬间变得不可挽回,这样的过失同样是不容辩驳的。

尤其是“失军”之过,一个将军早早放弃对部队的指挥,就这一条,被斩首问罪并不算过分!