1950年10月25日-11月5日,我军入朝第一次战役取得大胜。

当时,敌人一开始并不知道我军已经入朝,后初步接触后又以为我军只是“象征性出兵”,因此,分兵冒进,以为一举推到鸭绿江,就可以在“感恩节”之前结束战争了。

结果,吃了大亏。

所谓“吃一堑,长一智”,既然吃了分兵冒进的亏,按道理,敌人后面会谨慎一些的。

然而,接下来的第二次战役,敌人再次分兵冒进···

结果,再次被我军大败!

同样的错误接连犯两次,敌人难道就这么菜吗?

当然不是敌人菜,而是我军诱得好!

敌人对我军的初步判断和应对举措抗美援朝第一次战役,我军入朝参战,出敌意料地出现在朝鲜战场上,并取得了初战胜利,这不但打乱了敌人的侵略步骤,自然也引起了敌人的警觉。

那么,此时的敌人,是如何判断形势,又如何应对的呢?

1、从战略上分析,认为我军入朝部队规模不大。

当时,美国统治集团估计我军参战的意图有三种可能。

(1)、只是为了保护边防安全和鸭绿江电力设施;(2)、从战略上钳制和削弱美国的军事力量,打一场有限规模的持久消耗战;(3)、要把“联合国军”赶出朝鲜半岛。

美国统治集团经过逻辑分析后,认为第一种可能最大,也就是我军只是来保护边防安全和鸭绿江电力设施的。

其理由是有三。

首先,新中国刚刚成立,百废待兴,不可能敢与美国进行较量;

此外,在前期美军退守釜山滩头阵地或者仁川登陆的关键时刻,我军都没有参战,直到美军迫近中朝边境才出兵,也表明我国无意同他进行较量。

同时,在第一次战役后期,我军没有进行大规模追击,这进一步表明:我军就是为了边防安全而来的。

因此,美军判断我军虽然参战,但规模并不大。

2、总体应对举措:外交上“哄骗”,军事上行动。

美国政府遂采取了两手行动。

首先,在外交上,向同盟国重申“无意扩大冲突”;同时,通过瑞典、英国向我进行试探,承诺会议保证我国的利益,也就是企图通过外交哄骗来使我坐视其侵占整个朝鲜。

同时,外交上的承诺,丝毫不影响其军事上的步伐。

在外交上展开哄骗的同时,积极进行“最后的攻势”准备,企图一举消灭我入朝部队。

看来,第一次战役后,敌人依然误判了形势!

这就给了我们再次诱其深入,内线歼敌的机会!

只能说,敌人的判断看起来很合理,看起来非常合乎逻辑。

唯一的问题是:从根本上低估了新中国保家卫国、维护和平的决心!

敌人的初始计划:谨慎而凶残

此时,麦克阿瑟这个经验丰富的家伙,制定了新的计划。

1、通过地面部队进行试探性进攻,以查明我军实力和行动企图。

虽然麦克阿瑟很狂妄,但他也知道:在办公室里开会是不可能准确得出准确情报的。

因此,他们通过地面部队的谨慎推进,在与我军的接触中来探明我军的实际情况。

2、发动空中战役,阻止我军继续向朝鲜战场增兵。

麦克阿瑟也认为,如果中国的大队人马和物资“自满洲通过鸭绿江”,将有使“联合国军”“全部被歼的危险”。

因此,麦克阿瑟主张“轰炸满洲”我军基地和鸭绿江上的一切桥梁。

由于“轰炸满洲”的企图与美国政府的战略意图不符,被否决了。

但是,美国国家安全委员会还是批准了麦克阿瑟关于轰炸鸭绿江上所有桥梁的计划。

于是,麦克阿瑟命令其侵朝空军“全部出动”、“多次出动”、“以最大的力量”摧毁在满洲边界上的朝鲜这一端的全部国际桥梁和由边界往南直至战线这一区域的“所有交通工具、军事设施、工厂、城市和村庄”。

敌人每日出动飞机1000余架次,执行这一空中战役。

3、增加兵力,谨慎推进。

敌人先后将美25师、土耳其旅、英29旅北调至恰西线;又从美国本土调来美3师到东线,增加一线兵力。

同时,各部队吸取了第一次战役的教训,谨慎按照指定区域行动。

通过前方试探性进攻来查明我军虚实,通过空中战役来隔断我国内与朝鲜的联系,又通过谨慎推进来避免重蹈覆辙···

麦克阿瑟,狂妄是狂妄,还是有一手的。

这一次,我们该如何应对呢?

诱敌之策其实,在第一次战役尚未结束时,我军就想好了诱敌之策。

1、果断停止追击,隐藏实力。

11月4日,第一次战役尚未结束。

我军审慎观察了局势。

(1)、尽管第一次战役沉重打击了敌人,但歼敌目标没有完全实现,敌人的实力依然非常强大。

因此:他们很可能在短期内重新组织进攻!

(2)、我军在连续作战后已经出现了疲劳和弹药供应困难的情况。

由于我军已经出现了疲劳和弹药供应困难的情况,在敌人已经退守清川江防线的情况下,我军再对其发起追击,不但没有把握,还会过早暴露我军情况。

(3)、我军主力尚未完全暴露。

由于敌人撤得太快,我军许多主力部队尚未与敌人照面。

这一情况下,停止追击,隐藏实力,如敌再进是,我们诱敌深入后歼之是最为有利的。

因此,11月5日,我军停止了追击。

隐藏了实力,就可能“鼓励”敌人继续冒进!

2、筹划预定战场。

要诱敌深入,首先要确定:把敌人往哪里诱?我们在哪里打?

我军决定:我军必须争取在元山、顺川铁路线以北区域创造一个战场,在该区域消耗敌人的兵力,把问题摆在元山、平壤线的正面。

我们接下来的行动,就是要“鼓励”敌人,尽快冒进过来!

3、“欺敌”、“诱敌”。

11月5日,也就是第一次战役胜利结束的这一天,我军已经做好了迎敌再犯的部署。

第一步,我军准备“欺敌”、“诱敌”。

具体做法是:采取宽大正面运动防御和游击战结合的方针。

如果遇到小股敌人,就一举歼灭掉;如果遇到大敌,我们就边打边退,诱敌深入,向敌侧后转移,以便配合主力部队消灭之。

麦克阿瑟不是想要通过地面部队的接触来试探我军的情况吗?

然而,在这样的情况下,敌人如何摸清我军的规模呢?

4、误敌:鼓励敌人加快步伐。

在几天的接触后,我军发现:敌人吸取了第一次战役的教训,行动比较谨慎,前进缓慢。

所以,走了好几天,敌人距离我预定的歼敌地区还比较远。

这对于我诱敌深入后的打击是不利的。

因此,我军决心再“鼓励”一下敌人。

16日开始,我军各军继续北撤,并停止向进攻之敌进行反击。

当然,敌人并不愚蠢,如果仅仅只是如此,敌人还不会上当。

要真正的诱敌,还需要一个“奇迹”。

当代战争史上的奇迹麦克阿瑟的试探进攻,没有试验出什么来。

那么,敌人的空中战役呢?

我军主力部队,分别移至指定集结地域。

西线50军、66军、39军、40军、38军、42军主力已经分别转移至定州西北、龟城、泰川、云山、德川以北及宁远东北地区。东线9兵团三个军十二个师已全部秘密地完成了战役集结。

尤其是东线9兵团的部队,其开进和集结的行动,不仅没有被敌人的空中战役所阻止,而且压根没有被敌人察觉!

这被美国舆论界称为“当代战争史上的奇迹”。

而这些“奇迹”,与我军的诱敌行动一起,成功“鼓励”了敌人!

敌人上当这时,麦克阿瑟已经基本形成了自己的判断。

1、空中战役,绝对能限制我军增兵朝鲜了。

11月6日开始,麦克阿瑟发起了持续2个星期的空中战役。

他自信:这样的行动,已经能够有效阻止后续我军进入朝鲜战场了。

因此,我军此次战役的规模,最多与第一次战役时相当。

2、西线我军的实力严重不足。

自开战以来,我军一直在后撤。

一开始,我军节节抗击,还适时地组织起小的反击。

而在16日之后,我军连小的反击都没有了!

以一般常识:防御者在有利条件下发起适当反击,是最能达到打乱进攻者部署,迟滞进攻者推进效果的。

我军既然掌握了防御中小规模反击的方法,后来又主动放弃了,这只有一个解释:我军无力再战了!

3、即便志愿军是保存实力后撤,美军已经稳操胜券。

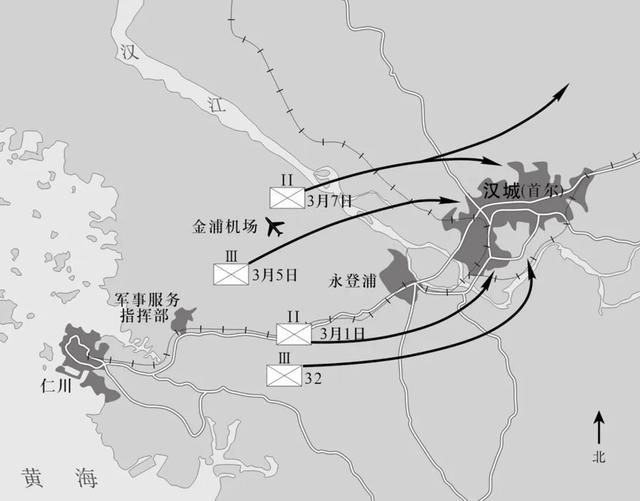

在麦克阿瑟的计划中,东线美10军经长津湖西进,西线8集团军经清川江北上,两军将在江界以南的武坪里衔接。

如果说在西线,美军一直在与志愿军接触,只是还没有摸清虚实的话,那么,在东线,敌人就更一无所知了!

值得注意的是:东线的9兵团,是在11月7日入朝的。也就是在敌人“空中战役”期间入朝的。而在此之前,第一次战役时期,只有42军在东线作战!

所以,以麦克阿瑟的常理判断:此时的东线,我军最多只有1个军的兵力!

如此,你志愿军在西线是故意退却也好,还是真的打不过也好,只要东线迂回切断志愿军后路,联合国军就可以形成围歼之势!

这一基础上,敌人形成了严重误判!

敌人的严重误判因此,麦克阿瑟形成判断:志愿军兵力“最多不过六七万人”,“不是一个不可侮的势力”。

并且断定其所实施的空中战役,已经迫使我支援部队“不能进入战场”!

于是,敌人加快了进攻速度。

他们以为我军“最多不过六七万人”,而“联合国军”此时西线9万余人,东线13万余人,一起21万余人!

敌人自以为不但火力远胜于我,兵力也是我的3倍!

那可不得加快进攻步伐,争取回去过圣诞节嘛。

而这,是一个严重误判!

我军真的“最多不过六七万人”吗?

到11月21日,我前线作战部队已经达到九个军三十个师三十八万余人!

这比敌人判断的多了6倍!

而在东线,我军是敌人的1.66倍;在西线,我军是敌人的1.72倍!

这样的严重误判,使敌人做出了致命的错误决定,并最终掉入了我军精心准备的圈套!

11月21日,西线敌军已经进至其所预定的发起总攻势的“攻击开始线”。

而东线敌军的先头部队,已经推进到了鸭绿江边的惠山镇!

敌人以为已经可以展开战役,给我最后一击了!

然而···长津湖、三所里···敌人的噩梦开始了!

美国佬很能打,麦克阿瑟更是威名显赫。

然而,跟中国人玩谋略,美国佬还真不是个!