苏东坡才高八斗,留下多少千古绝句,为何还对琴音求之若渴

苏东坡,在他一生最落魄的时候,曾做过《行香子》,其中有一句感慨:“何时归来,做一个游手好闲的人。”独奏一曲,独酌一杯。他希望自己可以退入乡间,悠然自得,抚琴喝酒,云与水,与风与月,过着悠然自得的日子。事实上,苏东坡并不擅长演奏乐器,更不擅长喝酒。但他做梦都想着,等自己退休了,再来一次抚琴喝酒。

《诗经》上说:“吾有客,当奏之。”中国人以琴瑟和鸣,款待尊贵的客人,就像用上好的葡萄酒那样。晚宴上,有琴师弹奏,曲调婉转,宛若一曲清泉,诉说着一种相逢一人情怀。四川历来是我国古琴文化传承的重要地区,自唐代以来,蜀中“雷琴”就闻名天下,是我国古琴中不可多得的宝物,至今已有上千年之久。近日,经过一位行家的评估,一件传闻为他收藏过的雷琴“九霄环佩”,其价值高达四亿元,引起了轩然大波。毋庸置疑,他和他的“琴声”又一次成为了大家关心的焦点。苏东坡对于琴艺的独到见解。在中国古代,读书人的才干也是根据“琴棋书画”来判断的。苏东坡虽然以书法和辞赋闻名,但在“琴棋”方面,一直都是他的弱项。他曾说:元佑五年,游小灵隐居,有一次,在一次偶然的机会里,听林道人讲课,对这方面的知识,也是颇有心得。我虽然不懂这两种功夫,但我相信他说的是真的。说的是他在灵隐寺中闲逛,是在杭州做知州时,探讨琴棋书画之事。他自认对琴棋书画一窍不通,但听到林道人一番豪言壮语,倒也颇有几分道理。

苏东坡虽然并不擅长琴棋书画,却丝毫不影响他独特的鉴赏和领悟。苏东坡以为天下皆以琴为上流,却不知道,琴是从外国传入的,与中华传统无关。这一首琴曲,被称为“郑卫之音”,属于通俗、大众喜欢听的曲子,谈不上多么难以理解。苏东坡故意把琴道的世俗之处说得如此明显,或许就是为了掩饰他对琴道的无知。苏东坡曾作过一句古琴的诗句:“古琴之音,置于盒中,为何不奏?”他的这个问题很难回答,很可能会让一些平日里与古筝为伴的读书人一头雾水,毕竟,在古筝上,哪有时间去思考这个问题的?没有人能给出答案。古人自然无法解答琴音的成因,可是苏东坡勤奋好思,机智幽默的性格,也就展露无遗了。苏东坡提出了一个一千多年来一直没有得到解答的问题,人们都以为他是在沉思冥想,故意吊着大家的胃口。清朝大学者纪晓岚曾对苏东坡所作的《琴曲》提出过异议。

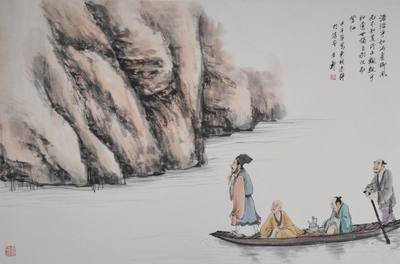

论苏东坡周围的琴艺气氛。可见,苏东坡所言“琴非雅声”,颇有“别出心裁”之意,而事实上,自古以来,琴艺一直都是一种优雅的艺术。高山流水,是一段传世佳话。古琴之音,可以与人交流,这是一种超越身份和地位的奇妙之物,而且,诗词歌赋,也是人们吟诵的对象。司马相如曾收藏一架名为“绿绮”的古筝。于是,他以一首《凤求凰》感动了卓文君,二人不顾一切地逃走了。一对才子,一对璧人,一对琴音,一对清丽脱俗的夫妻,让人心驰神往。巴蜀自古盛产奇珍,人才辈出,民风淳朴,是古琴文化发展的重要场所,孕育出了闻名遐迩的“蜀国古琴”。三苏皆好琴音,而他的堂兄弟文同,著名的大画家,更是一位技艺精湛的琴师,并曾为苏东坡之师。文同在工作之余,往往与琴和书为伴。“抚琴野,抚流水,芳州宴客,咏落霞。”(《邛州东园晚兴》)两个人的手指在琴弦上来回移动,就是“蟹行”二字。一日,大诗人欧阳修问他为何被称为“六一居士”,他有六种心爱之物,在其中度过余生,是为六一居士,其中就有一把琴。显然,欧阳修对琴艺很有研究。而被誉为“诗仙”的李白,更是以琴艺闻名天下,琴行天下,为世人所称道的琴艺,也为世人所称道。

欧阳修有一次,他向苏东坡请教:“您可曾认为,古今有哪一位的诗词歌赋最好?”苏东坡说:我认为,当属韩愈《听颖师琴》一首。欧阳修微笑道:“韩愈这首词确实别致,只是他所作的是一首弹奏的曲子。这时,苏东坡发现自己在琴艺上的造诣还差得远,非常不满,急于改正自己在先生心目中的坏形象。最后,他在《听杭僧惟贤琴》中,做出了一首让他颇为得意的诗云:“大音希声,柔而柔,小音希声,明而明。苏东坡本欲将此诗词送给欧阳先生,请他纠正错误,谁知他先生忽然病死。(苏轼的《杂书琴事十首》)苏东坡曾坦言,经过欧阳先生、惟贤先生的指导,他对琴艺有了全新的理解,如今他已能一扫俗套,踏入雅致的琴艺大门。只遗憾的是,欧阳先生早已仙逝,不能再听他讲课。他对琴艺的追求,对琴艺的热爱,伴随着他的整个人生,并不避讳自己在琴艺上的不足。在亲友和师长的潜移默化下,苏东坡把自己当成了一个好朋友,经常和朋友们在一起聊天,在一起分享着音乐带来的乐趣。艺术常有相似之处,画家亦可藉由欣赏,获得创作的启发。

苏东坡是一位著名的宋代诗人,也是一位“浪漫主义”的先驱。“宋词”原为押韵之作,尤其注重音律,用以吟诵和吟诵。对于苏东坡而言,给一首琴曲作诗和填词,无疑只是一件微不足道的小事。苏东坡一生所作的有关琴学的诗歌有80余篇,其中有不少是关于琴学的独到见解,丰富了琴学的学说,并对琴学的发展起到了重要的作用。苏东坡自幼在苏洵的熏陶下,十分重视音乐和音乐的学习,家中有许多名琴,尤其是“雷琴”。遇到喜欢演奏乐器的高手,苏东坡也会大方地把自己收藏的名琴给对方演奏,让对方也能感受到自己的琴声。苏东坡酷爱收集琴曲,并对其制造工艺有相当的了解。在古代,人们使用的是一种柔软的木料,而在钢琴的底部,则是一种非常坚固的木料。苏东坡觉得,琴弦的表面,应该用刚从桐树上生长出来的树枝,那样不仅坚硬得像蜡烛,还可以用木头做的很稳,弹奏起来,也不会发出任何声音。苏东坡苦心琢磨,“不知道细微之音,到底是怎么来的?”苏轼的《听僧昭素弹琴》)那么好的琴声究竟从何而来呢?而苏东坡也是因为想要了解这一门功课的原理,所以才会切开一枚“雷琴”来研究。他发觉这声音是从两个池塘之间传来的,背面微微隆起,像是一片蒜瓣,但声音却似有若无,久久不散,犹有回音,这是最难传授的奥秘。原来,琴弦弹奏时发出的音波,会通过狭小的孔洞,将琴音留在里面,回荡,形成一种独特的韵律,这便是“雷琴”的特殊之处。

如果像苏东坡那样,坚持不懈地去探究,那么,他将会是一个真正的音乐专家,一个真正的科学家。但他最拿手的,却是诗词歌赋。古人喜欢在琴上刻字,称之为“琴铭”,而苏东坡最擅长的就是为别人书写琴铭。一位朋友文同家中有一架古琴,曾向苏东坡请教过琴名,他的诗句是:“取其清幽,若流其深渊。”那是一种苍凉的感觉,就像是一片落叶。按住之时,当以大言不惭之时。这句话的意思,就是琴声很好听,很好听。安静的时候,就像是一条小溪,神秘而又神秘。那份萧然,就像是一片飘零的树叶,潇洒而美丽。但是,这把琴就像我们两个人。演奏之时,此琴即为你,言之有理,言之凿凿,令人拍案叫绝。

“苏东坡”就是“苏东坡”,为了显示其老师兼好友文同的才华和气度,不惜自贬自讽,既显示出二人之间的亲密关系,又显示出苏东坡一贯的风趣。苏东坡曾将自己与文同比作一架琴弦,在琴弦上抒发思想,在琴弦上与琴弦融为一体,其意境之美,无与伦比。