古者富贵而名摩灭,不可胜记,

唯倜傥非常之人称焉。

盖文王拘而演《周易》;

仲尼厄而作《春秋》;

屈原放逐,乃赋《离骚》;

左丘失明,厥有《国语》;

孙子膑脚,《兵法》修列;

不韦迁蜀,世传《吕览》;

韩非囚秦,《说难》《孤愤》;

《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

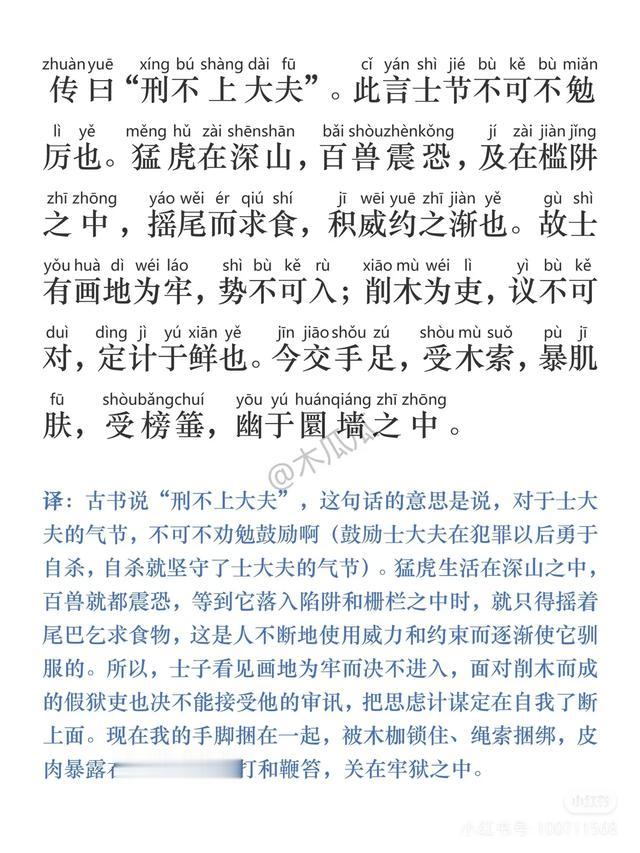

此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

以前学生时代很喜欢的《报任安书》,现在依然喜欢,不愧是千古第一奇文,古人因为感情有压抑郁结不解的地方,不能实现理想,便退隐著书来抒发他们的愤怒。不得不说《报任安书》是极为独特的壮美之文。

《报任安书》是西汉史学家、文学家司马迁写给其友人任安的一封回信。他以激愤的心情,陈述了自己的不幸遭遇,抒发了内心的痛苦,同时也说明因为《史记》未完成,所以他决心放下个人得失,相比“死节”之士,提出了一句著名的名言警句——人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛用之所趋异也的比较进步的生死观。这篇文章在后世了解司马迁的生活、理解司马迁的思想发挥了不可代替的作用。

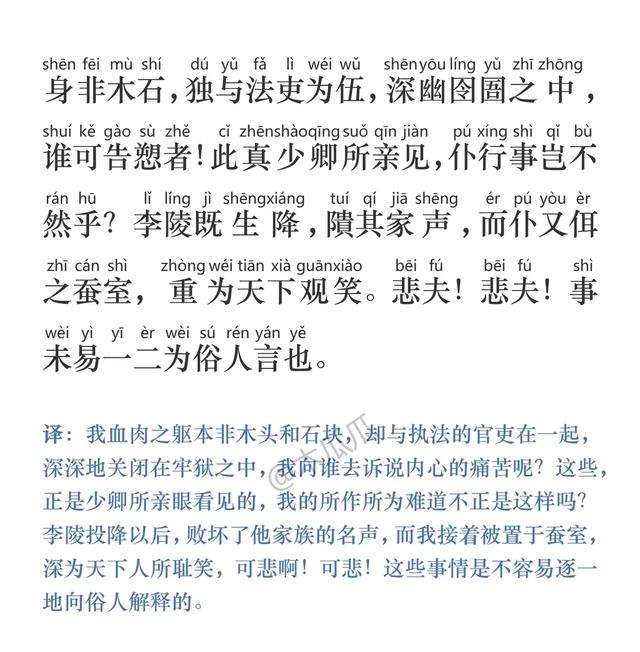

《报任安书》同时也是对封建专制的血泪控诉。司马迁用千回百转之笔,表达了自己的光明磊落之志、愤激不平之气和曲肠九回之情。辞气沉雄,情怀慷慨。

司马迁在书信中有这样的一句话:亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言!更是表现了他的豪情壮志和想探求天道与人事之间的关系,贯通古往今来世道盛衰变迁的脉络,成为一家之言。

正是这样的豪情壮志才一直激励着司马迁去完成父亲未完成的使命,即使他在受到宫刑也要完成的《太史公书》的原因!司马迁、司马谈父子两代太史令最终完成历史巨作——《太史公书》!

《报任安书》是汉代史学家、文学家司马迁写给其友人任安的回信。作者在信中以激愤的心情,饱满的感情,陈述了自己的不幸遭遇,抒发了为著作《史记》而不得不含垢忍辱苟且偷生的痛苦心情。

一首诗概括这篇文章

泰山有所重,鸿毛无不轻。

高山钟流水,琴与瑟和鸣。

这首诗,巧妙地借用了意象与比喻,来传达《报任安书》中司马迁所表达的核心精神与情感。

“泰山有所重,鸿毛无不轻”,这两句诗,直接对比了“泰山”与“鸿毛”的重量,寓意深远。在《报任安书》中,司马迁通过自身遭遇的极端痛苦与不屈,表达了对人生价值的深刻思考。这里,“泰山有所重”可以理解为司马迁认为真正有价值的人生追求是重于泰山的,而世俗的轻视、个人的屈辱则如鸿毛般轻。

“高山钟流水,琴与瑟和鸣”,这两句诗,通过自然景象与音乐意象的融合,进一步深化了前两句的主题。“高山钟流水”是伯牙子期的故事,伯牙善鼓琴,子期能听出其音中之意境,后世以此比喻知音难觅,这里用来象征司马迁在逆境中,仍然不忘自己的理想,坚持追求理想。此时,理想便是知音。“琴与瑟和鸣”则是指琴瑟和谐共鸣的美好景象。在这里,指的是司马迁在逆境中仍能够保持内心的坚定,以实现自己的抱负。

总的来说,这首诗,通过泰山与鸿毛、高山流水与琴瑟和鸣的意象,深刻传达了司马迁在逆境中坚持理想、追求真理的崇高精神。

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。” 这句千古流传的名言出自司马迁的《报任安书》。

《报任安书》不仅是司马迁给友人任安的一封回信,更是他面对厄运,坚守信念,矢志完成《史记》这一煌煌巨著的决心宣言。在这篇沉郁而又激昂的文字中,司马迁袒露了遭受宫刑后内心的痛苦与挣扎,以及为了继承父业,撰写真实历史而不惜忍辱负重的决心。

书中,司马迁以其坚韧的人格力量,展现了知识分子对于真理追求的执着,对于社会责任的担当,以及对于个人尊严的坚守。他的选择超越了个体的不幸,化身为对人类文化传承的巨大贡献。

《报任安书》不仅是司马迁心路历程的剖白,更是他“究天人之际,通古今之变,成一家之言”理想的有力诠释。这份无畏与坚持,值得我们在快节奏的现代生活中细细品味,从中学到那份对待人生困境的勇气与智慧。