隆兴寺别名大佛寺,位于正定县中山东路109号,占地面积82500平方米,是中国现存时代较早、规模较大且保存完整的佛教寺院之一。寺院自南向北依次为天王殿、大觉六师殿(遗址)、摩尼殿、牌楼门、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、大悲阁、弥陀殿、毗卢殿等十几座殿阁,院落重叠有序,主次分明,殿阁高低错落、气势恢宏。

(2024年,隆兴寺天王殿。)

赵云庙离隆兴寺不远,步行没一会儿便站在了寺院门前。路边,有一座古朴的三路单孔石桥,石桥后便是隆兴寺的大门天王殿了。

(2024年,在正定县隆兴寺。)

天王殿始建于北宋,歇山顶,正脊蓝天一横,四条垂脊四张自然垂落,尽头处戗脊一续,继续外张翘角;褪色的绿瓦行行,垂兽排排,瓦当“滴水”截顶成檐,檐下斗拱层叠如花,灿烂夺目;斗拱下,红墙一道,一门四窗;拱门弯弯,白玉石边,两扇门儿大开,门顶横着一块蓝门额,上题康熙帝亲书的“敕建隆兴寺”金字,再向上的殿檐下挂着一块金边蓝匾,匾上熠熠放彩的“天王殿”大字也为康熙帝亲书。大殿前高高卧着两尊石狮子,殿两边是道斜八字红墙,墙顶覆绿瓦,墙中嵌绿花。

(2024年,隆兴寺天王殿。)

(2024年,在正定县隆兴寺。)

随着人群,跨石桥,走广场,入殿门,环眼四瞧:殿不大,正中供奉着弥勒佛。据说这尊弥勒佛为金代木雕,距今已八百余年。弥勒佛桃红身,赤脚坐在椅上,笑口笑颜,大肚圆鼓,面对芸芸众生,滚滚游客,孜孜不倦地述说着“大肚能容,容天下难容之事;笑口常开,笑天下可笑之人”的哲理。

(2024年,隆兴寺天王殿。)

殿内两侧供奉着四大天王,据说,南方增长天王手持宝剑,因舞剑生风,故寓为“风”;东方持国天王手持琵琶,因琵琶能调拨发音,故寓为“调”;北方多闻天王手持宝伞,因伞能遮雨,故寓为“雨”;西方广目天王手缠一蛇,意为降服归顺,寓为“顺”。总之,概括为“风、调、雨、顺”,寓意“五谷丰登,国泰民安”。

(2024年,隆兴寺天王殿。)

走出天王殿,沿着林荫道走不远,眼前兀地出现一膝高的青砖台基,台基上还有一齐腰高的青石台基,台基上平平展展地铺着青砖,青砖上空空荡荡,无殿无屋。

(2024年,隆兴寺大觉六师殿遗址。)

这台基上原本是隆兴寺的大觉六师殿,殿始建于宋神宗元丰年间,面阔九间,进深六间,单檐庑殿顶,占地面积1800平方米。大殿的佛堂上原供奉有七尊佛像,因此大殿又俗称为“七佛殿”。可惜,民国年间大殿因年久失修而坍塌,如今只留下了遗址。

(2024年,隆兴寺大觉六师殿遗址。)

上台阶,绕大觉六师殿遗址,凭吊一番,而后下了台基,沿着石径小道走不远,来到摩尼殿前。

摩尼殿的建筑布局很为奇特,正方形殿身的四面正中各出一山花向前的歇山式抱厦,使平面形成十字形。殿顶绿脊绿瓦,垂兽立于戗脊翘角,殿檐“滴水”椽头一横,檐下斗拱宏大,分布疏朗;斗拱下红墙一道,凸出的歇山式抱厦,粗圆红柱四根,两边红花格窗紧闭,正中三个红色大门大开,门顶高挂一沧桑木匾,木匾上“摩尼殿”三个大字很是夺目耀眼。

(2024年,隆兴寺摩尼殿。)

大殿前,孤孤地摆放着一尊宋代石香炉。石香炉碗状,高1.4米,由炉身和炉座组成,炉身正中雕刻着东方净琉璃世界教主药师佛,四周侍立着药师的十二神将。

(2024年,隆兴寺摩尼殿前的香炉。)

(2024年,在正定县隆兴寺。)

走进殿内,殿内没有灯光和烛光,光线暗暗的。殿内佛坛上供奉着五尊泥塑金装佛像,正中供奉的是佛祖释迦牟尼,左侧为迦叶,右侧的为阿难,两侧莲座上供奉的是文殊和普贤二位菩萨。佛坛前的柱上挂着一副蓝底金字楹联:“幻化何因但应念而成自尔无去无往 庄严有像只随心具足可知即色即空。”殿内的装饰古朴,不涂金抹银,法器也很陈旧,仿佛博物馆里的文物,总之,殿内处处彰显着岁月的沧桑和历史的印痕。

(2024年,隆兴寺摩尼殿。)

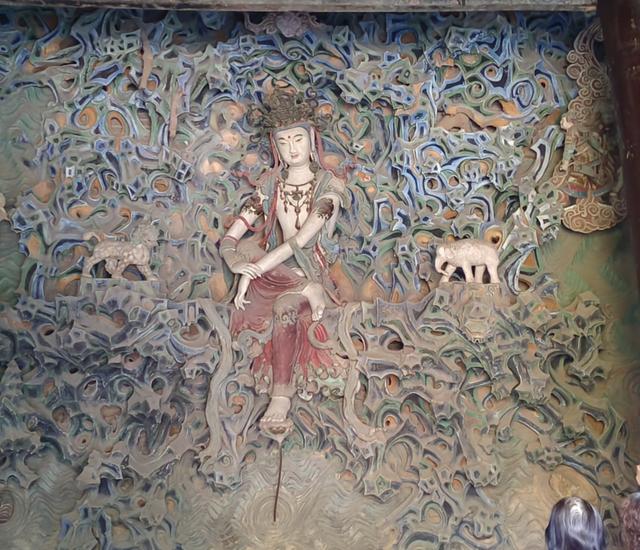

置身殿内,移步游目,聚精会神地瞧着殿内的点点滴滴。瞧着瞧着,忽地被殿内的壁画所吸引。殿内的壁画很多很大,面积为422平方米,内容均为佛教故事。壁画内槽东西扇面墙内壁绘“十二圆觉菩萨”和“八大菩萨”;四抱厦绘护法“二十四尊天”,其中东抱厦的“大悲尊天”、“鬼子母天”等保存较好;檐墙内壁生动地描绘了佛祖释迦牟尼降生、出家、苦行、成道、涅槃等整个过程,称“释氏源流”;东西扇面墙分别绘“西方胜境”和“东方净琉璃世界”。壁画由于时间较久,色彩暗淡,景物模糊,但整个轮廓依稀可辨。站在壁画前,你会深深感受到古时佛教文化的博大深邃和绘画艺术的高超技艺。

(2024年,隆兴寺摩尼殿壁画。)

摩尼殿内槽北壁为一座泥塑五彩悬山,悬山中共30余身塑像,正中的五彩观音菩萨像,俗称“倒座观音”。因观音菩萨有“众生普渡不完,誓不回头”的誓言,而芸芸众生,永远普渡不完,故形成“倒座观音”的形象。对这尊塑像,鲁迅先生非常欣赏,称她是“将神人格化”,并视其为佛教美学的代表作而珍藏,至今仍陈放于北京阜城门内鲁迅故居的书案上。

(2024年,隆兴寺摩尼殿“倒座观音”。)

出摩尼殿,殿后是隆兴寺的戒坛。戒坛建在高高的石台基上,为重檐三滴水、四角攒尖顶亭台式建筑,面阔进深皆为三间,红门红窗,台阶重重,门额上高挂一副“金绳觉路”黑匾。

(2024年,隆兴寺戒坛。)

一步一步踩石台阶而上,躬身入门。坛内不大,迎面佛坛上供有一铜铸双面佛像,二佛像相背而坐,背身相连,面南的是西方极乐世界教主阿弥陀佛,面北的是东方净琉璃世界教主药师佛。

(2024年,隆兴寺戒坛。)

戒坛是佛教僧徒受戒时举行宗教仪式的场所,在古代,规模较小的寺院没有资格设有戒坛,而隆兴寺自宋代奉敕扩建后,宋、元、明、清历代都由皇帝敕令重修,随成为北方著名的佛教寺院,因此设有戒坛。据说,隆兴寺戒坛是中国北方三大坛场之一,其余两处分别在北京戒台寺和五台山清凉寺。

(五台山清凉寺。)

(北京戒坛寺。)

看罢戒坛,绕路向后,移身来到后院。后院是片广场,广场正中是条石铺小道,小道两边栽有古柏,还有两座御碑亭,再向外还有慈氏阁和转轮藏阁。在院内,看御碑亭,看慈氏阁、看转轮藏阁,转悠了一圈后,方才站到大悲阁前打量。

(2024年,正定县隆兴寺。)

(2024年,隆兴寺慈氏阁。)

(2024年,隆兴寺转轮藏阁。)

大悲阁是隆兴寺的主体建筑,两侧配殿分别为御书楼和集庆阁。大悲阁高33米,歇山顶,覆绿琉璃瓦,五檐三层,面阔七间,深五间,上两层“滴水”椽头横排,斗拱叠花外突,红门红窗红墙红柱红栏杆,底层前廊后殿,檐柱一排。正中殿檐下挂着三个蓝匾“慈云广覆”、“慧眼无边”、“调御丈夫”,正中檐柱上挂着两副蓝底金字楹联:“具何神通三界俯归一指 得大自在四禅不隔微尘”、“辨得宝筏慈航吾渡大千世界 无有言语文字是真不二法门 ”。殿前红色花格门有三,且高而阔,中门顶端也悬有一块“白毫相光”蓝匾,两侧抱柱上也挂有一副蓝底金字楹联:“妙相显光明非空非色 净因传定悲不灭不生。”

(2024年,隆兴寺大悲阁。)

(2024年,隆兴寺藏书楼。)

(2024年,隆兴寺集庆阁。)

观看完大悲阁外貌,方才挪步入廊迈槛,走进阁内。阁内高2.25米的石质须弥座上供奉着一尊铜铸观音像,高21.3米的观音菩萨直立在莲花座上,双手合十于胸,身后外张40只手。观音菩萨像顶端的横梁上悬挂着一块“三摩妙地”蓝匾,两边立柱上挂着一副长长的楹联:“金绳悬日月历恒河沙劫普度大千世界示真语实语共证无上菩提 宝纲绚云霞现耆阇崛山庄严自在慈容问法相变相那是本来。”

(2024年,隆兴寺大悲阁。)

在观音像前久久驻足,细细端详。北宋开宝四年,宋太祖驻跸正定,于七月在隆兴寺建大悲阁,并铜铸大悲菩萨像于阁内。如今观音像的身体部分和当胸合十的两只手臂是宋代铜铸,两侧的40臂皆为民国时期重装的木质手臂。据传说,观音的每只手眼都各有25种法力,40只手眼和25种法力相乘便成了千手千眼,因此这尊观音被称为“千手千眼观音”。阿弥陀佛,进隆兴寺,拜千手观音,长知识了。

(2024年,在正定县隆兴寺。)

出大悲阁,继续北走,北边是隆兴寺的后院。后院很是清静,古木林立,草坪青青,石径幽幽,游客极少。

(2024年,正定县隆兴寺。)

石径尽头处有一排红屋,红屋青瓦青脊歇山顶,红门红窗红墙,但屋檐下无匾,抱柱上无联,只有屋前一铜香炉冷冷清清孤立着。走到屋前,方在一边的说明牌上看清这屋乃是弥陀殿。

(2024年,隆兴寺弥陀殿。)

走进殿内,殿内正中供奉明代泥塑金装的阿弥陀佛,西侧供石雕十八罗汉。弥陀殿内有两方石刻,一方刻“絜矩”二字,象征道德上的示范作用,字是清乾隆十六年正定知县高崶所书;另一方刻 “容膝”二字,南宋大理学家朱熹所题,意为“居室之窄陋,只能容得下两个膝盖。”

(2024年,隆兴寺弥陀殿。)

隆兴寺很大,还有延光堂、碑廊、元代壁画墓、宋墓、御书楼、龚止湖、梁思成文物保护史馆,以及亭台楼阁和碑石牌坊等等,林林总总,非一日之游所能尽览。走马观花隆兴寺,其主要建筑业已观瞻,心满意足后岂能欲壑难平,得陇望蜀?

(2024年,正定县隆兴寺。)

于是,看罢毗卢殿后掉头折回,走出隆兴寺。

(2024年,在正定县隆兴寺。)