八年前的1月20日,特朗普在国会大厦宣誓就职,拉开了特朗普1.0的帷幕。

当时的就职演讲主要有三点内容:提出“美国优先”、提出MAGA(让美国再次伟大)、表达了对官僚的不满。

在特朗普1.0时代,他的做法看似疯癫,但确实都是服务于这三个目标。

即将进入特朗普2.0时代:

MAGA依然是MAGA;

“美国优先”换成更直接的“加关税”;

对官僚的不满换成直接的“ZF裁员计划”。

很多人看到的,是他战术层面的疯癫;而看不到的,是他目标清晰,以及战略层面的惊人定力。

特朗普2.0意味着要对外加关税(但关税不是目的,只是手段)、要对内减税和裁减ZF支出、要扩张领土、要驱逐非法移民+限制合法移民……这些都是大家熟知的,无需赘述。本篇讲几个被大众忽视的细节:

众所周知,魔鬼都藏在细节里,而投资市场的超额利润也藏在细节里。

细节1:特朗普上任,关咱们啥事?

国内很多分析人士,思想还停留在N年前:认为国内市场(包括股市、债市)是独立运行的,由内部因素主导、由国内政策主导,“外部影响”微乎其微。

很多人都会说“打铁还需自身硬”。

这就对了——“硬”的时候,当然无惧外界的风雨。但问题是,现在明显不复当年“硬”。就像人在感冒发烧的时候,随便一阵风吹过来都倍儿难受,出门都得绕着走。

从去年10月底的重要会议延后、到货币宽松的蓄势不发、到财政憋大、到Q4基建猛然发力才刚好让GDP“保5”……一项又一项的宏观重要决策,显然都因“外部影响”而改变。当然,往好听的说,这是“打后手牌”。

逆向思考一下就知道,特朗普的上任,以及后面一系列的实际动作,都很可能成为国内政策的“先手牌”。

特朗普正式上任已经进入倒计时阶段。1月20日(下周一)晚上就是特朗普的就职演讲,也是特朗普2.0时代正式拉开帷幕。

回顾前两届(分别是拜登和特朗普)的就职演讲,风格都是比较收敛和靠谱的,只讲大方向;不像选举期间那样乱开空头支票。所以不用期盼有什么爆炸言论,反而要珍惜这一次“讲真话”的机会,看清楚特朗普的战略方向。

因此,对股市而言,特朗普的上任和就职演讲,短期就是“利空落地”。

但由于省去了组阁的漫长时间,特朗普2.0的政策落地节奏会比1.0时代快得多。所以“利空落地”的好时光不会持续太久,就要迎来“硝烟再起”。

细节2:特朗普1.0很疯批,2.0只会更疯批

早在1.0时代,特朗普给人最深刻的印象就是很“疯批”,行事不按常理出牌。而用他自己的话说,这叫夸大;而夸大不属于欺骗,所以他管这叫真实的夸大。

他在《特朗普自传》里分享过自己的成功秘诀:他本人说话、做事就是喜欢故意夸大、故意引起争议。经商时,这让他白嫖了很多媒体广告;从政时,这让他“意外”争取到很多原本“不可能”的利益。

来到2.0时代,很多国家对特朗普的“疯批”风格都已经有所研究、有所熟悉、有所预期。

例如特朗普扬言要全面加关税,但很多国家已经预见到“打折”的结果:要么全面加关税,但力度会大幅缩小;要么只是局部加关税(通胀敏感型商品不加、对外依赖程度高的不加……)。

所以为了继续取得语出惊人、出奇制胜的效果,2.0的特朗普只会比1.0更“疯批”。

正如前面所说,夸大、善变的战术是外在,惊人的战略定力是不变的内在。

所以后市的一种常态,将会是 突发预期 - 预期过头 - 反向修正 - 新的突发预期……这样的节奏下,震荡思维的胜率就会远高于趋势思维。

细节3:为什么全球加关税,而不再是只针对中国?

据券商整理的数据发现,2018年贸易冲突后,出现了连老美自己都始料不及的一个现象:

虽然针对中国的301关税压缩了中国出口商的成本、美国也从中攫取到利益,还让高价的中国商品在美国失去竞争力;但其他国家进口到美国的同类商品,也因此不断抬高价格(下图的红线),逐渐向中国商品的价格看齐。

也就是说,如果只针对中国加税,不但不能借其他国家进口替代品来避免通胀,还平白让其他国家捡了大便宜。

而且经历了2018年的教训后,我国更注重供应链的网络化发展,全球供应链里你中有我、我中有你。转口贸易、转嫁成本等打法已经驾轻就熟,其他国家进口替代品里面其实就有不少的中国商品。

美国即使要连带制裁墨西哥、越南等国,也是治标不治本,最后只能演变为向全球加关税。而这么干的阻力就大得多了,最后落地的力度也注定要大打折扣。

细节4:关税背后的争夺与成本分摊

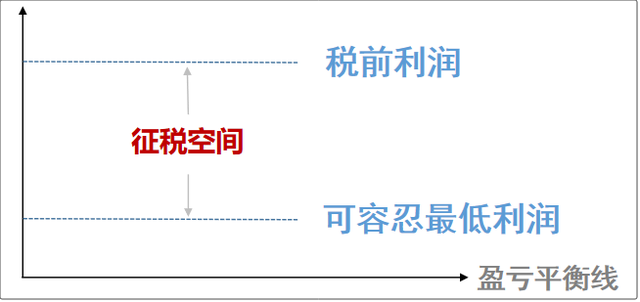

税前利润,与厂商可容忍的最低利润之间,就是可以征税的空间。

征税多了,会影响生产的积极性(当然,也会增加消费者的成本)。击穿征税空间的话,厂商甚至会直接选择关门。

但征税少了,就一定是好事吗?内循环的情况先不谈,咱今天只讨论对外贸易的情况:

在贸易全球化的背景下,对出口厂商有征税权的不光是国内官方,外国(出口目的国)也有征税权,主要形式就是关税。两者共享征税空间。

国内征税少了(甚至还实行出口退税),一种不好的后果,就是给外国让出更多的征税空间。

外国是没有儒家教育的,没什么道德负担,只要利益允许和需要,他们就会以“保护国内产业”、“反倾销”等理由提高关税。只要不击穿厂商的征税空间,厂商就会继续生产、出口。

所以贸易摩擦往往只是“外衣”,掩饰在底下的是征税权的争夺。

考虑到民意的支持,成熟的经济体都倾向于对内减税,对外加税的策略。这里说的“对外”既包括对外面进口商的关税,也包括对自家出口商的征税。

出口厂商横竖是要被税收压榨的。国内多“压榨”一点,虽然道德上可能有点压力,但取之于民用之于民就还是功德一件。而如果把压榨空间留给外国,难听点说,就是利益输送了。

全球都在争夺征税权的背景下,如果放不开所谓的道德约束,不主动对外加税,就相当于把征税权拱手让人。

这不是理论。这已经成为事实。

去年12月以来,除了美国、加拿大,就连沙特、印度、印尼、泰国、巴基斯坦……这些阿猫阿狗都敢来抢我国的征税权。

上一次财政部“意外”公布下调/取消部分商品对美国的出口退税,就是一个很好的开始。但还远远不够。

身处供给过剩的大环境里,咱们很多人可能没想到过,外面的大环境是供给不足的。

就算不看数据,稍作推敲也能得出结论:国外劳动者工作时长比咱们短得多,产业链又不完整,前几年还全民发钱,生产哪跟得上需求?再说,如果像咱们这样供给过剩的话,是“通胀”不起来的。上一部分刚讲过的其他国家进口替代品,如果不是供给不足,它们也不可能随便涨价。

所以我国尽管国内供给过剩,也完全没必要害怕东西不够便宜,就卖不出去。

回到特朗普加关税的问题,他向全球加关税的本质,就是要争夺全球的征税权。而对我国加得特别狠,某程度上,也是因为我国对征税空间的过度“礼让”。

很多人谈到特朗普加关税的时候,还去替美国通胀操心。

这得科普一下,税收的成本分摊原理:

看得头晕也没关系,只需要知道一个简单的结论:厂商虽然可以把税收加进价格里,但消费者也有不买的自由。所以多数情况下,税收是由厂商和消费者共同分摊的。竞争越激烈的行业,厂商承担税收的比例就越高。

而对外贸易的情况会复杂那么一丢丢:出口厂商承担的部分,国家也会一起扛。例如通过出口退税、汇率贬值等方式。

2018年的贸易冲突下,美国并没有引起通胀。那就说明,关税增加的成本,美国消费者基本不用承担。301关税清单瞄准的中国商品,都是属于竞争激烈的行业——既有来自其他国家的竞争,也有来自自己国内的竞争。

得益于RMB汇率贬值(3个月时间就贬值了10%)扛下了至少一半的成本,再加上转口贸易,我国出口商在2018年才不至于特别难受。

如今的RMB汇率已接近贬值的底线,要破位再下一个台阶的可能性极小。转口贸易的路子也被全球加关税提高了成本。如果这次特朗普还“不识好歹”,采取局部加税的方案,瞄准我国的竞争行业出口品,那么相关的出口商将会比1.0时代难受得多。除非我国给出口商大幅补贴(不过这就相当于向强盗低头了)。

出口商要活下去,就只能与美国消费者进行博弈:

如果能让美国消费者接受更高的价格,承担部分的关税成本,使美国通胀飙升,就可以倒逼特朗普把关税降回去。不过更大概率的结果,是继续发扬“忍辱负重”的精神,宁可苦了自家打工人,也不能委屈外面的消费者。关税成本的大头,还得从国内牛马的剩余价值里挤。

今天就分享到这吧。对文章内容有疑问或者指正的,继续欢迎在评论区留言交流!