央行数据显示,中国个人存款超30万的家庭仅占1.5%,但这串数字却成了无数人自我标榜“中产”的心理分界线。大家知道“30万存款定律”吗?你们有没有发现,当存款突破30万,有人贷款买豪车导致月供压垮生活,有人盲目投资血本无归,甚至有人因一场疾病瞬间返贫……

比如杭州白领小张存够30万后,被某汽车广告中的“中产标配”吸引,贷款购车导致月供占收入50%,被迫兼职送外卖;北京程序员李某将30万投入朋友推荐的“区块链项目”,三个月后对方失联……这些故事暴露了一个荒诞现实:30万存款本应是抵御风险的“安全垫”,却因认知偏差成为普通人“返贫加速器”。

一、心理迷局:从生存焦虑到“自我实现”的陷阱

一、心理迷局:从生存焦虑到“自我实现”的陷阱当存款突破30万大关,许多人会产生诡异的认知错位。心理学中的“达克效应”在此刻显灵:刚积累财富的新手,往往会高估自己的决策能力。就像刚学会开车的新手总爱超速,刚有积蓄的人也容易陷入“暴发户心态”。

商家早已看透这种心理。他们用“30万首付买学区房”“30万开走xx车”这样的标语,将存款数字与身份标签强行捆绑。一位朋友曾算过一笔账:二线城市所谓“30万学区房”,实际是开发商用“教育焦虑+金融杠杆”编织的陷阱。首付之后,月供蚕食掉家庭收入的一半,孩子的教育基金、父母的养老钱,都成了这场豪赌的筹码。

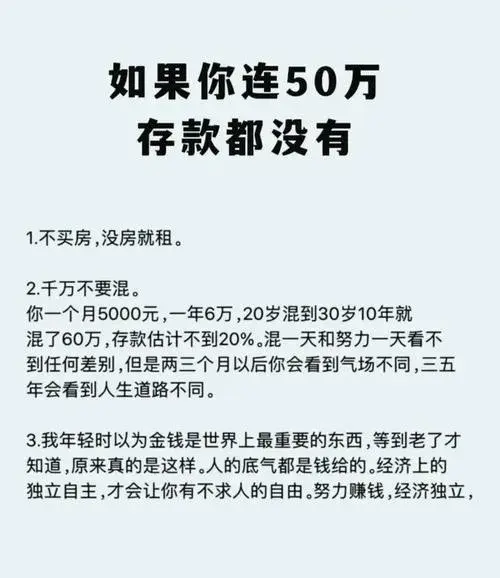

更危险的是“虚假中产”的自我催眠。我们沉迷于小某书上的精致生活,模仿着博主们“月入5万存款30万”的模板,却选择性忽视背后高昂的隐形成本——那些光鲜的打卡照里,藏着信用卡分期、消费贷的阴影。

二、财富绞杀:中产的脆弱性实验

二、财富绞杀:中产的脆弱性实验近两年的经济寒潮中,无数个“小张”正在经历财富缩水实验。银行定存利率跌破1.5%的当下,30万存款每年产生的利息,还不够支付一场感冒的医药费。更残酷的是,通胀像只无形的手,悄悄抽走存款的实际价值。

更严峻的是,房产、教育、医疗的“新三座大山”持续挤压普通人的现金流——北京一套60㎡“老破小”学区房需耗资千万,中产家庭为子女教育投入年均超20万,一场大病的自费部分足以吞噬全部存款。

一位银行理财经理私下感叹:“现在最危险的客户,就是那些有30万存款却觉得‘财务自由在望’的人。”

三、破局之道:重建财富认知坐标系

三、破局之道:重建财富认知坐标系真正经历过周期的人懂得,财富的本质不是账户余额,而是流动的价值链。查理·芒格家族给出启示——真正的财富是“抗风险能力+持续增值系统”。他经历破产、丧子后仍能东山再起,核心在于建立“50%稳健资产+30%教育投入+20%风险投资”的财富结构。

就像雷蒙·克罗克将麦当劳的房地产所有权与快餐经营权分离,采用“房地产+特许经营+供应链”三维模式,聪明的中产开始用“4321法则”重构资产,以30万为例建立防御性配置:

4321法则:40%(12万)投入低风险理财(国债、指数基金),30%(9万)作为生活备用金,20%(6万)配置医疗/重疾险,10%(3万)用于技能提升;80定律动态调整:30岁可配置50%权益类资产(即80-30=50),40岁降至40%,确保风险与年龄匹配;物理隔离策略:将存款拆分至应急、教育、养老等不同账户,利用银行“冷静期”功能延迟大额转账,对抗冲动决策。这种布局背后,是对人性的深刻洞察。查理·芒格曾说:“如果我知道自己会死在哪里,就永远不去那里。”普通人要对自己所面临的风险有充分的认知,不要盲目自信,而是提前做好部署,尽可能让让自己避免陷入“财富泥潭”。

记住,存款突破30万的那一刻,真正的考验才刚刚开始!它要求我们既警惕商家编织的“中产幻梦”,也要抵御急于跨越阶层的财富焦虑。正如行为经济学家所言:“安全感不是账户数字,而是对欲望的掌控力”。唯有将查理·芒格的系统思维、麦当劳的商业模式重构能力、4321法则的防御策略熔铸成个人财富操作系统,才能让30万成为通向真正财务自由的阶梯,而非坠入返贫深渊的滑道。

在这场认知与欲望的博弈中,你准备好握紧自己的“财富方向盘”了吗?

三口之家,一年所有开支近20万,没有1000万存款真不敢躺平

我怀疑发这类文章的大多数是卖保险的,但我又没有证据[笑着哭][笑着哭][笑着哭][笑着哭]

对于“月入5万存款30万”,没有房贷,一年就能存30万