1955年的一月末,远在台湾的蒋介石启动了一个“金刚计划”,这个计划名字听起来似乎坚不可摧,可事实上,只是蒋介石苟延残喘的一个无奈掩饰。

因为金刚计划,就是蒋介石面对人民解放军出动空军以及海军要快速解放“大陈岛”的情况下,他无力抵挡解放军的强力攻势,最终只能让“一江山岛”以及“大陈岛”两个岛屿上的所有国民党士兵撤离,而在这个撤离计划中,有一个令张爱萍将军非常“感兴趣”的人物。

这个人就是蒋介石的儿子,蒋经国。

在1954年的七月,担任华东军区参谋长的张爱萍将军向中央军委上报了解放台湾之前的一系列战略计划,中央军委通过了张爱萍的一系列申请,毛主席也认可暂时先解放浙东地区的岛屿是可行的计划,于是成立了浙东前线指挥部,张爱平担任司令员兼任政委。

1954年的11月1日,解放军的空军首次轰炸敌军所占领岛屿,针对一江山岛的解放战斗,在这一天正式宣布开始。

在两个多月之后,也就是1955年的一月末,张爱萍将军得知蒋经国亲自来到了大陈岛一带“鼓舞士气”,他非常激动地表示一定要抓住蒋经国,抓住了蒋经国并不会对他做什么,但是能够瓦解国民党军的士气。

可就在张爱萍将军准备让我军参与此战的三军力量包围岛屿的时候,毛主席却下令:

“不要打了,放他们走,而且在蒋军撤退的时候,不管有没有美国军舰在旁边,都不要向港口以及靠近港口一带开枪射击,让他们撤走吧,我们不贪这些小便宜”。

而毛主席的这个决定,是有着深谋远虑的。

上世纪50年代,在新中国建立以及朝鲜战争等等重大的东亚事件中,台海局势也是风云变幻。

在解放台湾的问题上,站在浙江的土地上放眼望去,如果目光能够触及大陈岛,那么就会发现,这座位于东海之上的孤岛,成为两岸角力的焦点。

因为一江山岛以及大陈岛,位于我军解放台湾路线上的核心,只要我军掌握了大陈岛,国民党就少了一个能够随时观察我军的桥头堡,而我军则多了一个能够给予空军以及海军补给的关键中转站。

所以解放一江山岛以及大陈岛,是解放台湾之前的重要步骤,1954年,仍然在上海担任市长的陈毅找到了张爱萍将军,陈毅授意张爱萍研究解放浙东沿海岛屿的作战计划。

张爱萍将军对于一江山岛,大陈岛,大小金门等等岛屿进行了一系列的深刻研究,在集合我军新建立起来的海军以及空军的作战参数之后,1955年1月,一江山岛战役拉开了台海争夺战的序幕。

在开战之前,我军已经派出空军对相关的战略目标进行过轰炸,因为在解放战争的后期,国民党出现了大规模“不战而降”的情况,在张爱萍看来,如果能够用空军的轰炸优势逼迫敌人选择投降,这对两军的损耗都是最小的。

只不过国民党方面抵抗顽强,虽然蒋介石所任命国民党的“国防部长”俞大维表示过不要打,蒋介石依靠着美国与他签订所谓“美蒋共同防御条约”,就有了盲目的自信。

解放军在张爱萍的指挥下,实施了一场气势恢宏的海空联合作战。

1955年1月18日,张爱萍首次指挥陆海空三军联合渡海作战,成功解放一江山岛。

这场战役就像用牛刀杀鸡。

比如在战斗中,我军以压倒性火力攻击,51架战机、200多门火炮、70余艘登陆艇以及40余艘作战舰艇一齐出动,将国民党守军打得措手不及。

火力覆盖后,20军的步兵迅速抢滩登陆,看着我方空军以及海军强大的联合作战能力,当时担任二十军副军长的黄朝天将军激动地向张爱萍报告:

“感谢海空军的密切支持”。

在登陆之后,我军仅用一天时间,便彻底歼灭了岛上的国民党守军,掌控了这一战略要地。

我军也通过这场战役展示了解放军日益成熟的作战能力,尤其是海空协同作战的威力,当时关注这场战役的国家并不少,他们对于新中国的军事实力也有了新的了解。

一江山岛的解放不仅使解放军士气高涨,也令国民党方面深感震动。

站在蒋介石的角度来说,一江山的失守预示着大陈岛防线岌岌可危,

解放军挺进的压力让岛上指挥官刘廉一非常慌张,他向蒋介石发去求援电报,蒋介石看了战报之后直接雷霆大怒。

因为解放军在一江山岛战役中展示出的联合作战能力,让蒋介石彻底震惊。

这场战役虽然没有采用后世的信息化手段,但已经具备了空袭、海军支援和步兵登陆三位一体的现代化战术,更重要的是,解放军的炮火以及后勤补给能力比偏于一隅的国民党军不知道强大多少。

蒋介石意识到,国民党军即使拥有海空军优势,也难以抵挡这种作战方式。

于是,一场关于大陈岛去留的激烈争论在国民党高层展开。

有人主张撤退,认为守岛无异于送死。

也有人坚持死守,认为放弃大陈岛将让国军颜面尽失。

蒋介石最终决定,求助美国。

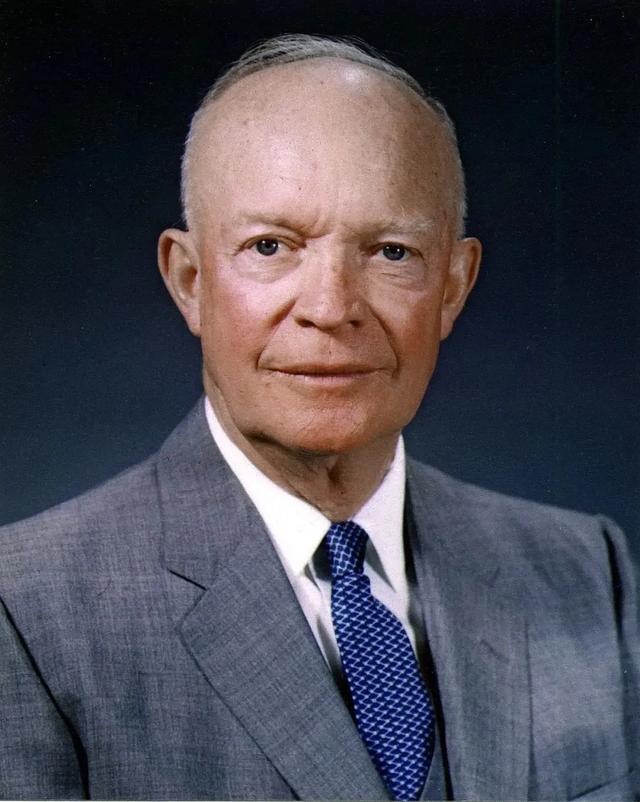

当蒋介石求救到美国头上的时候,美国总统艾森豪威尔最初并无意介入台海冲突,因为他当年就是通过“停战宣言”成为了美国总统,他的形象是一个和平爱好者。

其次,作为朝鲜战争的余波幸存者,艾森豪威尔不愿再次被卷入东亚的战火。

然而,艾森豪威尔是这么想的,其他人却不这么想,比如当时美国的国务卿杜勒斯。

国务卿杜勒斯的一些担忧最终改变了艾森豪威尔的态度。

杜勒斯告诉艾森豪威尔,一旦大陈岛沦陷,台湾的防线将进一步削弱,对于美国的利益是非常不利的,艾森豪威尔思来想去,非常恐惧中国的迅速崛起,所以还是决定插手。

美国军方一方面在国际上喊话,威胁解放军,宣称美国在太平洋地区拥有大量的军舰以及航海空军,而事实也确实如此,为了掩护国民党军的撤退,美国派来大陈岛附近的海军飞机多达数十架,执行任务2000多次。

可是美国这种威胁,对于在朝鲜战场上战胜过他们的解放军是没有意义的,所以美国只能求助于苏联,希望苏联能够从中调和,苏联分析了一系列的情况之后,也认为此时不宜扩大战端,所以才向毛主席请求,让国民党军安全撤退,解放军接手一江山岛以及大陈岛,但打到这里就暂时先缓一缓。

当时的苏联对于新中国有着大量的援助支持,苏联给予的意见,我方也是很重视的。

毛主席敏锐地意识到,大陈岛的问题已超出军事范畴,演变为一场国际博弈。

苏联在斯大林去世后正处于政治过渡期,无暇他顾,而美国航母编队在台海游弋,则时刻提醒解放军不要轻举妄动。

在斟酌之后,毛主席认可了苏联给出的建议,这才有了停战的命令。

在一江山失陷后,也同样获得了美国所答应的军事援助,蒋介石派遣其子蒋经国前往大陈岛“督战”。

表面上是督战,其实蒋介石和蒋经国都知道,这是去监督国民党军撤退的,避免他们向我军投降,蒋经国一方面在大陈岛讲话“鼓舞士气”,一方面又让国民党士兵们搬走岛上重要的物资,这就是金刚计划。

所以当张爱萍将军知道此事之后,立即就想着俘虏蒋经国,可还没彻底行动的时候,毛主席的停战命令就下来了,即便心中不解,但对于毛主席的命令,张爱萍仍坚信毛主席的决策必有深远考量。

就这样1955年2月,在美军舰队的护航下,国民党军队开始从大陈岛撤退。

蒋经国亲自指挥这次行动,他深知这场撤退不仅关乎士兵的生命,更关乎父亲蒋介石的政治颜面。

但蒋经国还是使了一些坏,为掩护撤退,蒋经国下令摧毁岛上的军事设施,大陈岛一片废墟,并且在岛屿上埋下大量地雷,目的就是给我军找麻烦。

国民党撤离后,大陈岛重新回到大陆的怀抱。满目疮痍的土地需要重建,而岛民们的生活也逐渐恢复平静。

和平虽然来之不易,却是最宝贵的礼物。岛上的人们深知,战争的伤痛不应被遗忘,但和平的希望更需要珍视。

在蒋经国离开的背影中,人们看到的不仅是一个失败者,更是一个时代的终结。

而张爱萍站在废墟上,目送敌人离去,眼中流露出复杂的情感。这不仅是一场战争的终点,也是一个国家迈向统一与和平的起点。

这段历史至今仍引发人们的深刻反思。

当历史走到了今天,可以说毛主席当年的我决策被证明是高瞻远瞩的,避免了直接与美军交火的风险,为国家发展赢得了宝贵的时间。

今天的大陈岛,已是一片祥和之地。战争的硝烟早已散去,但那段岁月的记忆依然鲜活。

岛上的每一寸土地,都见证了战争的残酷与和平的珍贵。

但那些已经看不见的硝烟中,却能看见这么些年来两岸人民对和平统一的渴求,以及对未来和平和中国强大的愿景。

本文原创自“纪元的尾声”