在上世纪五十年代末,北京海淀北安河的生产队长赵淑君来到了刘少奇和王光美的家里,负责照顾他们的日常生活和帮忙照看孩子。

可能连他们自己都没料到,这份工作一干就是大半辈子,历经风风雨雨,赵淑君成了刘家年轻人口中的"赵阿姨"、"赵奶奶",一辈子都和他们保持着亲密无间的关系。

正是因为这份深厚的情谊,刘家的子孙们才会悉心照料他直至终老,在他离世后,刘源还专程送上了花圈以示哀悼。

【照料生活的协助人】

多年以后,如果让一个不知内情的外人来评价,那时的刘家看起来并不特别需要雇佣人来打理日常事务。

刘少奇年近六十,而王光美还不到四十,正值精力充沛的年纪。

经过认真讨论,组织上还是觉得派个细心又能干的同志过去,能更好地帮助他们解决生活和工作上的问题。

要了解这件事,还得先看看刘少奇和王光美各自的背景和经历。

刘少奇年轻那会儿,去莫斯科等地边打工边学习,日子过得挺不容易,还总得忙着干活和写文章。

他经常不按时吃饭,饿一顿撑一顿,时间久了,肠胃就落下了毛病。

王光美后来回忆说,大约在1948年,她和刘少奇在西柏坡结为夫妻。那时刘少奇是中央工作委员会书记,胃病总是缠着他。他总得用热水袋捂着肚子缓解疼痛,经常疼得汗流浃背。

他因为肠胃不好,消化吸收差,体重一度降到48公斤。毛主席特意发电报关心,让他“安心休养一个月,等病好了再工作”。

王光美和刘少奇关系密切,无论是在工作还是生活中,她都是照顾刘少奇的最佳人选。

但从她从小到大的发展轨迹和个人志向来说,这个领域确实不是她的强项。

王光美的爸爸王治昌和廖仲恺是同学,他还作为代表团成员出席了巴黎和会。

王光美出生在一个富裕家庭,作为长女备受父母宠爱。她从小接受现代教育,后来在德国人创办的辅仁大学完成了光学硕士学业。

王家这一代有十一个兄弟姐妹,一些人受到新思潮影响,一心想去延安追求理想;另一些人则坚信发展工业、医学能救国,因此刻苦钻研这些领域。

据王光美回忆,她初次与地下党打交道,是以英语翻译的身份开始的。起初,她为中共代表团担任翻译工作,随后又为叶帅提供翻译服务。

她对金钱多少并不在意,也不怎么懂得理财和打理家务。

她在辅仁大学做助教那会儿,每个月工资一到手,想都不想就直接拿回家,具体发了多少,她从来都没在意过。

钱这东西,真不是衡量一个人的关键标准。

王光美在晚年全心投入"幸福工程"的资金筹集,不论是母亲传下的古董珍藏,还是自己辛苦写作赚来的稿费,她都毫不犹豫地捐献出去,从不计较个人财产上的损失。

不过要是在日常生活中也这么随意,吃喝拉撒样样都大手大脚,那日子可就过不下去了。

考虑到这些情况,组织上决定派专人照料刘家的日常生活。

一方面是为了在生活上给予他们支持,另一方面也是为了让王光美有更多空闲时间,去处理那些更有价值的工作。

家住海淀北安河的赵淑君阿姨,意外地获得了这个机会。

【初次习惯新岗位】

赵淑君接手这个职位之前,其实已经有好几个人尝试过,但都因为这样那样的原因没能坚持下来。

在战争时期,由于局势紧张,很多老一辈人养成了日夜颠倒的工作方式。工作人员既要保证不干扰他们的工作,又要尽力帮助他们调整作息,保持规律。

这种工作看似简单,但要想干得出色还真得有两把刷子。

另一个原因是刘少奇家里孩子不少,王光美生了四个,加上前妻留下的五个,家里热闹得很。有的孩子已经上大学了,还有几个年纪小需要人照顾,方方面面都得操心。

此外,刘少奇在工作中始终坚持原则,不该说的话绝不开口,不该打听的事从不追问,尤其是对家人子女,他的要求格外严格。

刘少奇的秘书曾提到过一件事:他特别注重保密工作,连开会通知这样的小事都要求避开孩子。他担心孩子们年纪小,不懂分寸,万一不小心说出去就不好了。

赵淑君在北安河干过妇女主任和生产队长,工作能力强、为人可靠,大家都信得过她。可一下子转到生活工作人员的岗位上,她刚开始还真有点不习惯,适应了好一阵子。

刚进门时,赵阿姨就格外认真仔细,生怕自己做得不够好、影响了大家。

王光美常跟她说,在这个家里不用太拘束,既然来了就是自家人,能帮忙打理家务、照看孩子就已经很好了,完全不用觉得有什么负担。

日子一长,赵淑君发现刘少奇和王光美都是实打实干工作的人,身边也没那么多弯弯绕绕;说来也巧,给刘少奇做饭的郝苗正好是她的老乡。

随着时间推移,赵淑君和这家人相处得越来越融洽,慢慢成为了他们中的一份子。

【“不管钱”的王光美】

刚入职没多久,赵淑君就深刻体会到刘少奇的工作节奏有多快、任务有多重。

刘少奇的工作习惯从建国前就养成了,大部分任务他都在晚上处理。每天吃完晚饭后,他立马全身心投入到案头工作中,一直忙到深夜。

手头堆满了待处理的文件,批示任务一个接一个,熬到天亮干活已经是再平常不过的事了。

晚饭后,赵淑君总会把孩子们从刘少奇和王光美身边带走,督促他们按时上床休息。这样做是为了让家里每个人,无论生活习惯如何,都能有一个舒适的环境好好休息和工作。

她总怕小点的孩子身体弱,经常在夜里悄悄爬起来,看看孩子们有没有睡安稳。

她为全家人操劳付出的点点滴滴,明眼人都能感受到。

大家都挺相信赵淑君,她负责的事情一般都能顺利搞定。

王光美偶尔出去看京剧或听音乐会时,总会叫上赵淑君一起,两人总是结伴同行。

时间一长,大家都养成了开门见山、有啥说啥的相处方式。

大家都明白,我们只讨论事情本身,不针对个人,所以没人会胡思乱想那些无关紧要的事。

赵淑君有次得了小病,虽说病情不严重,但病人总得好好休息调养。

平时都是她负责买菜,这次只能王光美自己带着钱去买了。

王光美从小就不太会理财,结婚后家里财务一直是赵阿姨打理,所以她根本不清楚菜市场物价,完全不知道该花多少钱买菜。

王光美去市场采购时,一下子买了好多菜,远远超出了自家一天的需求。为了避免浪费,她就把多出来的菜分给了周围的邻居们。

从那以后,赵阿姨经常提起王光美,说她“对钱没啥概念”。

王光美晚年把大部分存款都捐给了“幸福工程”,周围人有的惊讶,有的困惑,但赵淑君却一语道破实情:“这些年王光美身上就没留过多少钱,只要有点收入,立马就捐出去了。”

如果不是长期接触、知根知底的人,根本说不出这样精准的评价。

【赵阿姨和孩子们】

刘少奇的那几个小一点的孩子,打小就跟赵阿姨一块儿过日子,关系特别铁,这么多年来一直好得跟一家人似的。

赵阿姨是照顾大家生活的,她总琢磨着让饭菜不重样。每隔一阵子,她就会买来蔬菜、肉和面粉,亲手给全家人包一顿香喷喷的饺子。

王光美对包饺子这事儿兴趣不大,她老觉得包饺子太费劲,又耗时间又费力气。

赵阿姨性格直爽,一听这话就接上了:“你就别操心了,我来做饭你负责吃,不用你动手!”

不出所料,她麻利地煮好饺子端上来,全家人吃得津津有味。

赵阿姨对刘源这孩子记忆犹新,她觉得刘源跟他妈妈简直是一个模子刻出来的,连吃饺子的喜好都如出一辙。

在众多孩子里,和赵阿姨关系最好的,是刘少奇和王光美的小女儿刘潇潇,大家都习惯叫她“小小”。

这孩子打小就备受宠爱,毕竟家里长辈多,哥哥姐姐也多,大家对他都疼爱有加。

小小性格开朗,特别招人喜欢,她的活泼可爱给全家和同事带来了不少欢乐,大家都特别喜欢她。

从她六岁起,因为一些现实原因,她没法像其他孩子那样,一直和父母生活在一起。

赵阿姨就像家人一样,从小陪在小小身边,照顾她、关心她,在她成长的关键时期一直陪伴左右,是小小最亲近、最信赖的人。

赵阿姨以前在北京西城区的一家街道锁厂工作,是一名普通工人。小小从小就跟着她,就像她的亲生孩子一样慢慢长大。

多年后,王光美终于能和孩子们天天在一起,过上了其乐融融的日子。这时候,她们对赵阿姨的感情,早已比当年住在一起时深厚得多。

【同住的晚年】

王光美年纪大了,身体不太好,到了这个岁数,常常觉得特别孤单。

赵淑君虽然比她年轻五岁,却一直和她生活在一起,悉心照顾她,这让她的孩子们既感到欣慰又十分放心。

在一些需要公开露面的场合,王光美常常让赵阿姨替她出席,这充分说明她们俩关系特别好,互相非常信任。

有一年,湖南刘少奇纪念馆需要紧急整理各类文物,刘家专门委派了赵淑君阿姨来负责这项工作。

妈妈对孩子们既信任又亲切,孩子们自然也以同样的方式回应。因为他们年纪小,所以对长辈还多了一份敬重和重视。

刘少奇的九个孩子,有的做学问,有的做生意,还有的先是当兵后来从政,但不管做什么,他们都有一个共同特点:做事踏实,不爱张扬。

刘平平在食品营养方面做了很多研究,刘亭在商业上取得了不错的成绩,刘源从公社副主任、副县长一直做到市长,还当过河南省副省长,是那时最年轻的省级干部。

这些当年的孩子如今遍布各地,有的在事业上取得了成绩,有的已经组建了自己的家庭。可当他们聚在一块儿时,还是亲切地称呼赵淑君为"赵阿姨",并让自家孩子喊她"赵姥姥"。

在众多子女中,刘源因为经常和大家见面,所以一般由他负责组织各种聚会。从他的言行举止中,可以明显感受到他对过去时光的深深怀念。

1983年,王光美领着孩子们去了趟湖南,把一些展览物品送到了刘少奇的老家。

刘源去湖南时,特意带上郝苗,因为母亲叮嘱他这么做。郝苗以前是刘家的厨师,这次是刘源亲自安排的。

刘源调任郑州副市长后,特意邀请郝苗前往郑州,期待他能传授技艺,培养更多人才。

2004年,一向不爱社交的王光美突然改变了主意,主动提议邀请李敏、李讷两家人一起聚一聚。

这次聚会还是刘源张罗的,吃饭时赵淑君阿姨一直坐在王光美和贵宾旁边,孩子们都坐在比较靠外的座位上。

不只是这次聚会,在很多刘家人的合照里,赵阿姨总是挨着王光美坐;从这个小小的举动就能看出,刘家的晚辈们早就把她当成自己家的长辈了。

【“幸福工程”的意义】

1995年,王光美被查出得了癌症,之后她很少公开露面。不过,她对帮助妇女儿童的"幸福工程"一直特别关心,经常参与其中,尽心尽力。

这项活动的重要性不言而喻,不过筹集资金的过程一开始肯定会遇到不少麻烦。

王光美以身作则,先是捐出了自己的稿费和补贴,接着还把母亲董洁如留下的象牙雕刻笔筒和青花釉里红莲花纹碗等遗物取出来,送去拍卖行进行拍卖。

拿到那笔钱后,王光美原本想给赵淑君留一万块,算是她这么多年帮忙照看东西的辛苦费。说到底,也是想让她以后的日子能过得宽裕些。

赵淑君的心思和过去一样,她很清楚王光美从不看重物质财富,同时也深知“幸福工程”对帮助贫困母亲有多么重要。

她真心实意地向王光美表达了谢意,随后毫不犹豫地将这笔钱转赠给了“幸福工程”。

刘家的晚辈们对赵淑君阿姨既感到亲切又充满敬重,无论大事小事都让她深受爱戴。

【两次追悼会】

2006年10月,王光美在北京去世。为了表彰她在"幸福工程"中做出的贡献,扶贫基金会特别授予她"中国消除贫困奖成就奖"。这个奖项是对她扶贫工作的肯定和纪念。

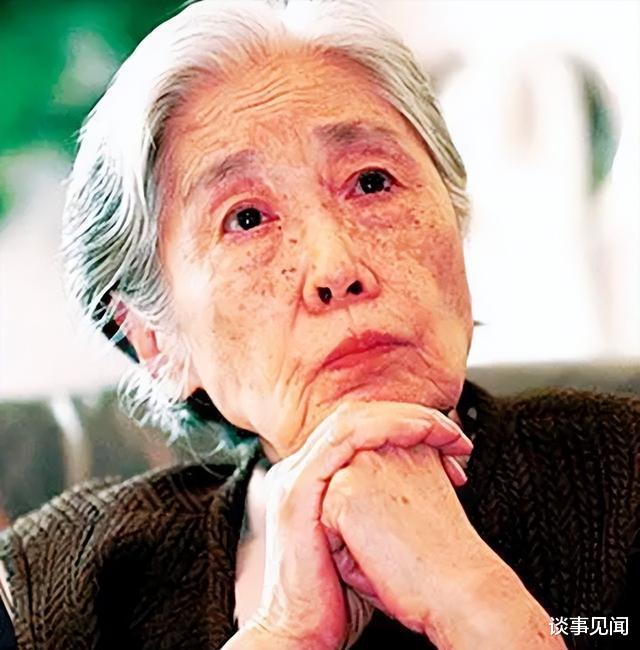

追悼会上,刘家的儿女和孙辈们哭得难以自持,而赵淑君却独自默默坐在一旁的休息室,一言不发。

她表示自己不敢去探望王光美,担心会控制不住情绪。

葬礼结束后,孩子们不约而同地走进休息室,纷纷拥抱、亲吻这位虽非亲生却胜似亲人的长辈。

这份感情,只有那些一起走过漫长岁月、同甘共苦的人才能深刻体会。

王光美去世后,刘家的孩子们特意腾出一个房间,改造成了"家庭纪念馆",并邀请赵淑君阿姨留在家中,专门负责照看这个展览空间。

从年龄和经验来看,让赵阿姨负责这个展览室的工作再合适不过了。

这间不对外开放的展览室,平时能有多少事情要处理呢?

他们可能希望通过这种方式,让赵淑君阿姨和刘家的关系始终紧密相连,确保老人在晚年有人陪伴,生活安稳无忧。

直到2021年9月9日去世那天,赵淑君老人始终与刘家人保持着密切联系,这一点确凿无疑。

在她的告别仪式上,除了自家亲人到场悼念,王光美的子女刘源等人以及家族晚辈也都献上了花圈。有人用“忠诚善良、勤劳朴实、乐观豁达”来概括她的一生。

这位老人一生经历了许多波折,看遍了世间的变化,虽然看似普通,但他的一生却散发着人性与善良的光芒。