感谢你的阅读,友情提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

你是否觉得熬夜不过是“少睡几小时”?

但你可能想不到,这种习惯正在悄悄“回馈”你更多“好处”——比如反复发作的口腔溃疡。

25岁的年轻患者小刘因反复口腔溃疡,疼痛难忍就医,自述今年已第三次发作溃疡,有时长在嘴唇,有时在舌侧牙龈,每次愈合需两周以上,严重影响进食和说话,且频繁熬夜,生活压力大。此前他曾在其他医院就诊,但效果甚微,症状始终反复。

接诊后,医生通过临床检查发现其左下舌侧牙龈有一处直径约5毫米的溃疡,表面覆盖灰白色假膜,周围红肿,触痛明显,结合半年内频繁发作、无遗传病史、睡眠欠佳分析,医生诊断为复发性阿弗他溃疡。

该病虽无特异性实验室检查指标,但病因与免疫失调、精神压力等密切相关,患者因长期熬夜加班,免疫力下降,加之不关注口腔卫生,导致溃疡迁延不愈。

治疗方案以口服免疫调节药物沙利度胺,定期复查肝肾功能,配合外涂碘甘油消炎止痛,同时进行牙周洁治和口腔卫生指导为主;医生还特别叮嘱小刘要合理分配工作时间,减少熬夜,多吃水果。

半年复诊显示,患者小刘溃疡发作间隔延长至2-3个月,愈合速度加快至7-10天,疼痛显著减轻。

熬夜看似“赚了时间”,实则可能“透支”免疫平衡,成为多种疾病的推手。接下来,我们将细数熬夜的“隐藏好处”,看看你中了哪几条?

一、熬夜有哪些“好处”?1. 让人变得更加稳重

当深夜的灯光取代自然日光,许多熬夜的人会发现自己的食欲变得异常活跃。

研究显示,当睡眠不足四小时,胃饥饿素的分泌量会增加28%,而瘦素水平会下降18%,这种双重效应如同同时踩下油门和松开刹车,使大脑接收到强烈的进食指令;这种状态下人们对高热量食物的渴望会增强2.3倍。

这种食欲变化还伴随着大脑奖励系统的异常活跃。功能性核磁共振扫描显示,熬夜者看到食物图片时,负责奖赏反应的伏隔核区域激活强度比正常睡眠者高35%。

与此同时,掌管理性决策的前额叶皮层活动下降了27%,而处理本能冲动的边缘系统反应性提升了41%,这种神经活动的此消彼长,可以放大人的本能呼唤,让机体进食欲望更加强烈。

临床观察显示熬夜者平均每日多摄入300-500大卡热量,其中大部分都会转化为内脏脂肪堆积。持续夜间觉醒状态使皮质醇水平异常升高,触发肝脏糖异生作用增强,导致空腹血糖升高0.8-1.2mmol/L。

《柳叶刀-糖尿病与内分泌学》中的一项研究表明,皮质醇水平升高可能促进内脏脂肪堆积,而非全身均匀发胖。因此,长期熬夜的人会比正常睡眠的人群更容易肥胖,看起来更加“稳重”。

2. 让人更有松弛感

科学研究表明,睡眠是记忆巩固的关键阶段,尤其是深度睡眠和快速眼动睡眠。

在睡眠过程中,大脑会将白天接收的短期记忆进行分类、整合并转化为长期记忆存储。熬夜会直接缩短或打断这一过程,导致信息编码效率下降,表现为学习能力减弱、细节遗忘加快。

睡眠不足会降低海马体和前额叶皮质(负责高级认知功能)的活跃度。

研究表明,连续两晚睡眠不足(<6小时)的受试者在记忆测试中的错误率较正常睡眠者增加40%-60%。长期睡眠紊乱可能造成不可逆的神经损伤。长期熬夜的人群会更容易变得健忘,让人变得更加有松弛感。

同时,长期熬夜还会让人的皮肤变得松弛。

当人体处于熬夜状态时,应激系统会被激活,导致皮质醇分泌增加。

研究表明,过高的皮质醇水平会抑制成纤维细胞的活性,不仅减少新胶原蛋白的生成,还会加速已有胶原蛋白和弹性纤维的分解。

睡眠不足还会削弱皮肤的抗氧化防御系统,导致自由基在皮肤内过度堆积。

自由基具有强氧化性,可直接攻击胶原蛋白的结构,破坏其三维网络,进一步降低皮肤弹性。皮肤的自我修复能力也会因熬夜而受损,使皮肤更易显现松弛状态。让熬夜的人从内而外都散发出一种松弛感。

3. 更加省钱

毛囊干细胞的生理活动受到昼夜节律的精细调控。

研究发现,在深度睡眠阶段,毛囊干细胞的增殖活性会显著增强。

临床观察显示,处于持续睡眠不足的状态下,会扰乱这种节律模式,导致毛囊生长期缩短,休止期毛发比例从正常状态的5-10%上升至12-15%。

头皮显微测量数据显示,长期睡眠障碍者的毛发直径平均减少9-12%,毛小皮结构完整性受损率增加3倍,因此长期熬夜的人群不仅面临着脱发的风险,头发还可能变成细软发质。

从中医的角度来讲,就是“发为血之余”,而熬夜会耗伤人体气血,气血两虚,无法上荣头面则头发干枯,容易脱落。

4. 让人更加自信

肝开窍于目,长期熬夜会耗伤肝血。

加上熬夜时电子屏幕的刺激,特别是在黑暗的环境下玩手机,电子屏幕释放的短波蓝光会穿透角膜与晶状体直达视网膜,抑制褪黑素分泌的同时,可能诱发视网膜色素上皮细胞的氧化应激反应。

研究表明,这种光毒性作用会加速黄斑区感光细胞的凋亡进程。

持续近距离用眼还会打破眼部肌肉的张力平衡。睫状肌在调节晶状体曲率的过程中,若长时间处于收缩状态,会导致调节痉挛现象,表现为暂时性视物模糊,长期可能促使眼轴增长,形成真性近视。

正常睡眠周期中,副交感神经主导的休息状态能促进睑板腺分泌脂质层。

熬夜造成的神经兴奋性增高会减少眨眼频率,导致泪液蒸发速率加快,角膜表面出现干燥斑,这种微环境改变不仅引发异物感,更可能削弱角膜上皮的屏障功能,增加感染概率。

因此,熬夜可能让视力变差,眼前的世界模糊后,就不会看到脸上的小瑕疵,照镜子时仿佛给自己开了层磨皮美颜滤镜,对自己更加自信。

熬夜竟然有那么多隐藏的“好处”,有些人可能会有疑问:到底几点睡觉才算熬夜?生活中一直都是晚睡晚起,熬夜的这些‘好处’会不会找上门来?下面我们就来解答这些疑问。

二、究竟几点睡算熬夜?

许多人都会关心一个问题,“晚于几点睡觉算熬夜?”

其实并不是在某个特定的时间点前睡觉就不算熬夜了,健康睡眠包括两个主要部分:生物钟规律与睡眠自我平衡。

这就是说,每个人都有自己的生物钟规律,晚睡不一定等同于熬夜,睡得早也不意味着睡眠就健康。只要保持睡眠规律和充足,白天感觉神清气爽,休息充足,没有疲乏感。

那么就算是每天凌晨3点睡,早上11点起也不能称之为熬夜,只能算是晚睡。

如果一个人平时保持在晚上22点睡,早晨6点起,连续几周改变睡眠规律或减少睡眠时长,这也会导致精神疲乏、大脑认知功能降低等熬夜负面影响。

只要满足上述两个条件,是不是多晚睡,甚至直接日夜颠倒也不算熬夜?

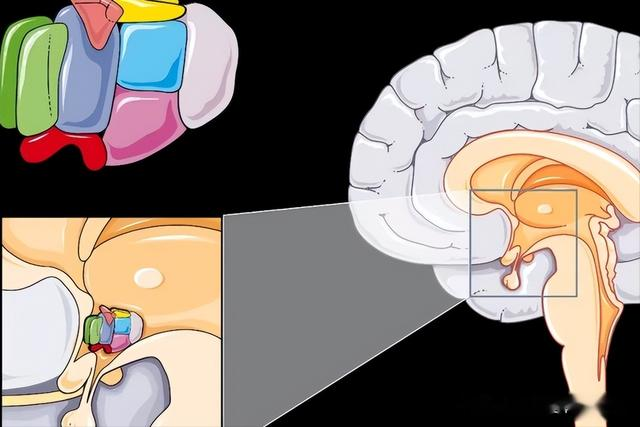

从生理机制来看,位于下丘脑的视交叉上核(SCN)通过感知视网膜接收的自然光照信号,协调全身器官的昼夜节律:日间光照抑制褪黑素分泌以维持觉醒状态,同时激活皮质醇分泌促进代谢;夜间黑暗环境则触发褪黑素释放,启动修复性睡眠进程。

当人为逆转光照-睡眠周期时,SCN的核心节律虽能部分适应,但肝脏、胰腺等外周器官的生物钟基因仍倾向于与自然光周期同步,这种中枢与外周节律的“脱钩”会引发多重健康风险。

研究表明,长期夜间活动者即便保证睡眠时长,其代谢紊乱发生率仍显著升高。

夜班工作者患2型糖尿病的风险比日间工作者增加40%,这与夜间进食导致的胰岛素敏感性下降、胰腺β细胞分泌节律紊乱密切相关。因此,虽然晚睡不等于熬夜,但也不意味着晚睡就是健康的。

了解了熬夜的科学定义,接下来要解决的关键问题是:为什么我们明知熬夜伤身却难以戒掉?我们应该如何逃离熬夜成瘾的怪圈?

三、如何逃离熬夜成瘾的怪圈

很多时候我们熬夜并不是想延后睡觉的时间,而是想留住今天。

白天有工作压力,学业压力,好像一整天都在忙碌各种事情,没有时间做自己想做的事。而夜晚,是为数不多的完完全全属于自己的时间,这时候许多人都会选择熬夜,延长这段自己可以掌控的时间,试图找回自己对生活的掌控感。

同时长期熬夜会降低视交叉上核对光信号的敏感性,影响对褪黑素分泌的调控,导致入睡时间延迟。深夜独处时的自主掌控感、娱乐活动带来的多巴胺释放,会形成“熬夜-即时满足”的神经奖励回路,逐渐发展为行为依赖,落入熬夜成瘾的怪圈。

熬夜真的能更好掌控自己的生活吗?

事实表明,熬夜往往会让人白天更加疲惫,让夜晚更难入睡,更容易让人产生焦虑。

大多数人也十分清楚熬夜的危害,但戒除熬夜瘾并不是只需要坚定的意志力就可以一举成功,还需要循序渐进,同时从源头解决问题。

我们可以每天将入睡时间提前15-30分钟,通过渐进式调整重建生物钟节律;避免睡前2小时接触电子屏幕的蓝光,蓝光会抑制褪黑素分泌,影响入睡。

对于心理依赖,需减少睡前的高刺激、高奖励反馈的活动,如刷短视频、打游戏,蹦迪等,逐步用低刺激、安静平和的活动替代,如阅读纸质书、听白噪音。

临床研究显示,连续4周规律作息可使87%的熬夜者皮质醇水平恢复正常,睡眠潜伏期缩短40%。

白天还可以多做一些感兴趣的小事情,渐渐地找回自己对生活的掌控感,提高对今天的满意度,这样夜晚就不会有强烈的想留住今天的熬夜意向。

科学早已揭开熬夜的真相:身上累积的脂肪、松弛的皮肤、脱落的头发都是身体对熬夜的无声抗议。与其用健康兑换片刻自由,不如开始规律作息,高质量的睡眠才能让我们更好地掌控自己的生活。

从今天起,关掉屏幕,放下焦虑,安心入睡,身体会回馈你更饱满长久的活力。

参考文献:[1]杨璞. 专家解读熬夜十大危害新发现[N]. 中国中医药报, 2015-01-22 (007).

[2]张惠雯,王青. 报复性熬夜,如何克服? [J]. 大众心理学, 2022, (07): 33-34.