我曾读过作家齐邦媛的《巨流河》,该书讲述了作者家族因历史变迁而辗转流离的传奇故事。齐邦媛的父亲齐世英,曾参与反对张作霖的战争,失败后全家从东北流亡至南京,再因抗战爆发辗转至重庆。作者以自身经历为线索,细腻描绘了那个时代背景下中华民族的壮阔史诗。

书中令我印象深刻的一个片段,是齐世英作为留日、留德学生,深知教育的重要性。九一八事变后,他在北京创办学校,资助因东北沦陷而无法读书的东北学生。即使在北京、南京相继沦陷的艰难时刻,他仍不遗余力地保护学生,甚至申请专列和武器,确保学生安全抵达重庆。这一路上,齐世英想尽办法资助学生,

书中原文是这样描述的

我随杂志社到防空洞去躲警报时,总编辑贾午伯伯最喜欢说:“来来,我考考你。”

可见,作者奔至重庆,在躲避日本飞机狂轰滥炸的时候,仍在坚持学习。

当时读到此处,我虽明白“少年强则国强”的道理,以及周总理“为中华崛起而读书”的壮志,但仍心存疑惑。在那个战火纷飞的年代。好多人都吃不饱饭。不知道明天会死会活。甚至不知道明天国家是死是活的情况下。到底是何种力量支撑着作者的父亲潜心办教育,支撑着那里的学生以及作者专心读书。

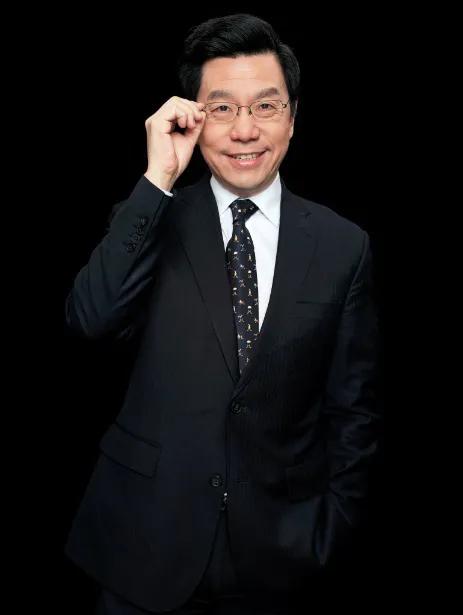

直到我后来读到《世界因你而不同:李开复自传》时,李开复在他的亲笔传记中这样描述他的母亲“1931年,日本占领东北,成立了傀儡政权,时局纷乱,人心惶惶。那一年,母亲只有12岁,却毅然做出了一个重大的决定,她跳上火车,跟随流亡学生到了北京,从此背井离乡,与家人经别数年。后来,我发现我的命运与母亲惊人的相似,也是11岁那年,我离开了台湾。

在北京,母亲和流亡学生一起,在天坛附近继续求学,上了东北人专为流亡学生设立的一所中学”

试想,若无齐世英先生费尽心力为流亡学生创建的学校,李开复的母亲或许无法获得优质教育。进而,李开复也可能因缺乏受过良好教育的母亲引导,而无法接受卓越的教育。如此一来,他或许无法在计算机领域取得辉煌成就,更无法在微软、谷歌等企业历练后,于北京创立创新工厂,资助无数年轻人实现创业梦想。

这正如毛主席所言:“星星之火,可以燎原。”齐世英先生在战争年代播撒的教育火种,在和平年代已成长为熊熊大火,照亮了无数人的前行之路。在北京,创新工厂正如同这火种的延续,培育着属于这个时代的无数新火种。

我想,齐世英先生之所以如此重视教育,正是因为他亲身经历了读书的力量。留日、留德的经历,让他深刻认识到教育对国家的重要性。在那个文盲充斥、国家积弱的年代,他通过读书了解到国家的辉煌历史,了解到欧美列强并非他天生强大,通过读书让他坚信国家可以再次强大。

这或许就是读书的意义所在:无论你身处何地,即使深陷绝境,读书都能让你保持希望,坚信未来可期。