伊斯兰教在7世纪末创立,一直都在大踏步的向外征服扩张,打的都是顺风仗。被征服的民族要么皈依伊斯兰教,要么逃亡,要么老老实实交人头税,伊斯兰教的姿态一直高高在上。即使后来统一的阿拉伯帝国不复存在,继之而起的阿尤布王朝、塞尔柱帝国也是伊斯兰教国家内部的权力更替。在对外方面,伊斯兰教势力一点也不虚,阿尤布王朝的萨拉丁大帝打的欧洲十字军肃然起敬,塞尔柱帝国更是攻入了阿拉伯帝国几百年都没能打下的小亚细亚。但到了13世纪,蒙古人骤然崛起,横扫欧亚之间,所到之处文明之光纷纷湮灭,伊斯兰教也遭受重创。但在逆势之下,伊斯兰教不仅没有走向消亡,反而成功翻盘,同化了蒙古统治者。并通过蒙古人的皈依与传播,伊斯兰教的影响范围进一步扩大。

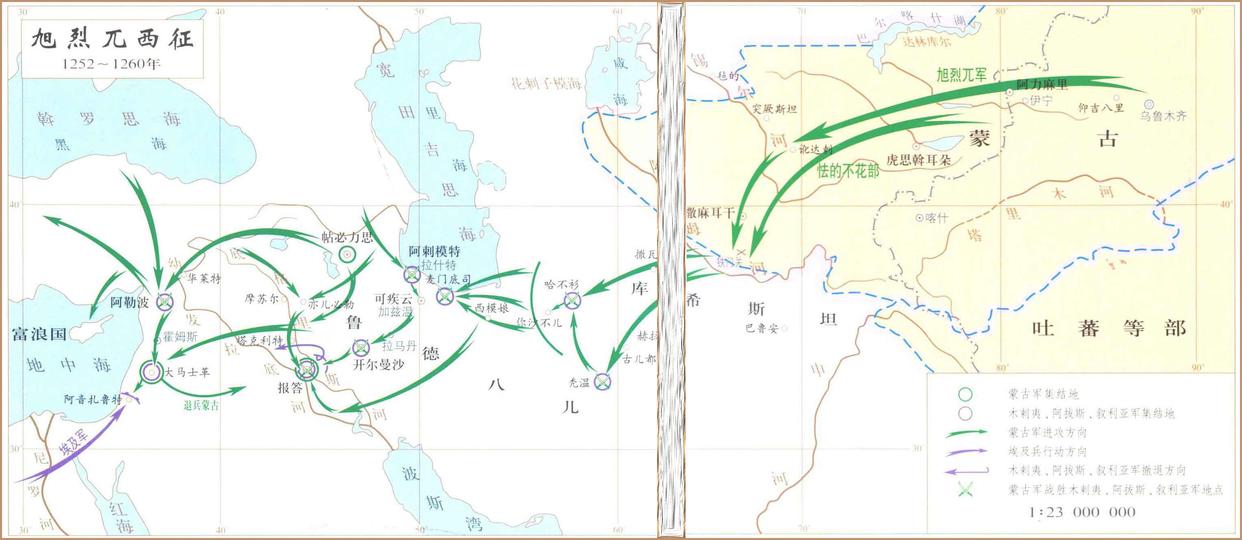

蒙古西征

1259年,最后一位全蒙古的大汗蒙哥死于钓鱼城下,统一的蒙古帝国随之分裂,在中原与蒙古本部,蒙哥的弟弟忽必烈战胜了弟弟阿里不哥,最终建立了元朝。元朝的西面,分布着四大蒙古汗国,窝阔台汗国,察合台汗国、金帐汗国和伊尔汗国。在蒙古帝国分裂之前,尽管四处征战的蒙古人接触到了包括伊斯兰教在内的各种宗教,但蒙古人对萨满教长生天的信仰都没有过动摇。原因很简单,在长生天的授意下,蒙古铁骑天下无敌,信仰真主的穆斯林、信仰上帝的基督徒,信仰佛祖的佛教徒以及信奉儒家的中原人都是手下败将,凭什么让征服者去皈依被征服者的宗教?在历史上确有蛮族皈依基督教,胡人政权实行汉化等征服者被被征服地区文明同化的先例,但这样的先例却不适应于蒙古人。

蒙古人的强大武力使得他们有资格忽视当地的风俗文化,强制性的以草原方式统治新占领的土地。成吉思汗曾有过一个疯狂的想法,除尽华北地区的汉人,将农田变成牧场。支持汉化的宰相耶律楚材极力阻止,他提出农业比放牧产出更多 留着汉人从事农业可以从中收取更多的税收。在利益面前,成吉思汗最终放弃了最初的打算。但他的举动暴露了蒙古人并不善于从新占领地区高效汲取资源的短板,其中最明显的一个特征就是包税制在蒙古帝国的各处都极为盛行。

蒙古统治者习惯了草原上的部落朝贡,没有对全体部民直接管理收税的经验。在征服其他地区后,蒙古人经常将税收工作承包给当地王公与商人。这么做既省去了一套耗费资源的官僚税收系统,又可以从包税人那里获得稳定的税收进贡。如果有包税人敢截留税收,或百姓不愿意缴税,直接出兵屠灭即可。在蒙古人看来,新征服的东西就是身外之物,全灭了也不值得可惜,更谈不上治理。但没过多久蒙古人就发现自己的浪费是多么愚蠢。

首先,蒙古人发现自己已经达到了扩张极限,无法再获得新的征服地了。已征服地区的资源每毁灭一次,自己的实力就减弱一分。其次,由于没有一套直属中央的官僚体系,所有征服土地被分封給蒙古王公。分封制的恶果是显而易见的,很快各路王公就因为权力和利益分配打了起来,统一的蒙古帝国戛然而止。为了在大乱斗中获胜,各个蒙古汗国不得不放低姿态,求助于当地势力,并不惜皈依当地宗教作为投名状,以获取当地势力的支持。至此,攻守之势易形也,佛教、伊斯兰教、基督教纷纷反向输出,其中伊斯兰教取得的成果最大。

从1219年蒙古军队首次西征至1259年蒙哥汗亡命钓鱼城,历史给了蒙古人四十年的统一时间,信奉萨满教的蒙古人为何就没有将其他宗教取而代之,最终让被征服者反客为主呢?前面提到的蒙古人落后的统治方式是一个重要原因,另一个重要原因是蒙古人对其他各种宗教极其宽容。在统一蒙古帝国时期,蒙古军队虽然屠城无数,可出于宗教迫害的原因,蒙古人还真没动过屠刀。1218年,成吉思汗派哲别西征西辽,此时的西辽君主屈出律是一位佛教徒,而西辽臣民大部分是穆斯林,屈出律采取高压政策逼迫穆斯林改信佛教,引得民怨沸腾。哲别大军到来后,当地的穆斯林民众将其视为解放者,但哲别并没有因受到穆斯林的欢迎而偏袒穆斯林,而是下令,所有人都应遵从自己祖先的宗教,不应为了信仰而迫害他人。

蒙古灭西辽

哲别的态度代表了当时蒙古人的普遍认知,什么佛教,伊斯兰教,基督教、儒教,全都是垃圾,我们蒙古人才是世界的主宰。因此蒙古统治者对民众信仰什么根本不关心,只要求两点,一是任何宗教都不得触犯大汗至高无上的地位,违令者神挡杀神,佛挡杀佛,上帝敢吱声就灭了上帝。二是任何宗教信徒都不得迫害他人,所有被征服的人口都是大汗的财产与奴仆,只有大汗有权力裁决生死。在这种意识形态下,其他宗教自然也就存续下来。此外,萨满教非一神教的特性也让蒙古人缺少了基督徒和穆斯林那样的宗教狂热,对于蒙古而言,以宗教的理由去迫害其他信徒纯属没事找事,自讨苦吃。总之还是那句话,只要不触犯蒙古人的权威,按规定缴税,蒙古人就允许宗教自由。

蒙古人的宗教宽容让帝国境内的各宗教团体难得的保持了和平与稳定,但这一切都是建立在帝国一统和强大武力之上的。一旦根基动摇,各方宗教势力就会像被摁住了的蛮牛突然挣脱束缚一样,立刻撕打在一起。这时的蒙古人发现自己已经无法置身事外,于高处仲裁,只能下场站队其中一方。在东方的元朝,忽必烈几乎不用选,极具中原色彩的儒教与道教是不可能采用的,基督教与伊斯兰教又在中国没什么影响力,就只剩下佛教了。按照职业,元朝将臣民分为十级:一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七匠、八娼、九儒、十丐。佛教僧人仅次于官吏,道教还算体面,儒教甚至排在娼妓之后,仅比乞丐强一丢丢,这在中国历史上是空前绝后的,后人贬称知识分子“臭老九”由此而来。在西方的蒙古汗国,伊斯兰教与基督教和佛教处于竞争状态,最终胜出。

四大汗国中,窝阔台汗国最早消亡,而且其位置过于靠北,离其他宗教都很远,因而保留了萨满教。其他三个汗国中,伊尔汗国最早伊斯兰化,金帐汗国紧随其后。察合台汗国最晚伊斯兰化,但出了一个帖木儿,帖木儿以不亚于成吉思汗的军事才能东征西讨,曾阻挡蒙古大军的埃及马穆鲁克王朝和印度德里苏丹王朝都被帖木儿拿下。伊斯兰教借助帖木儿帝国的扩张,又一次打出顺风仗,再次以征服者的姿态继续扩张。

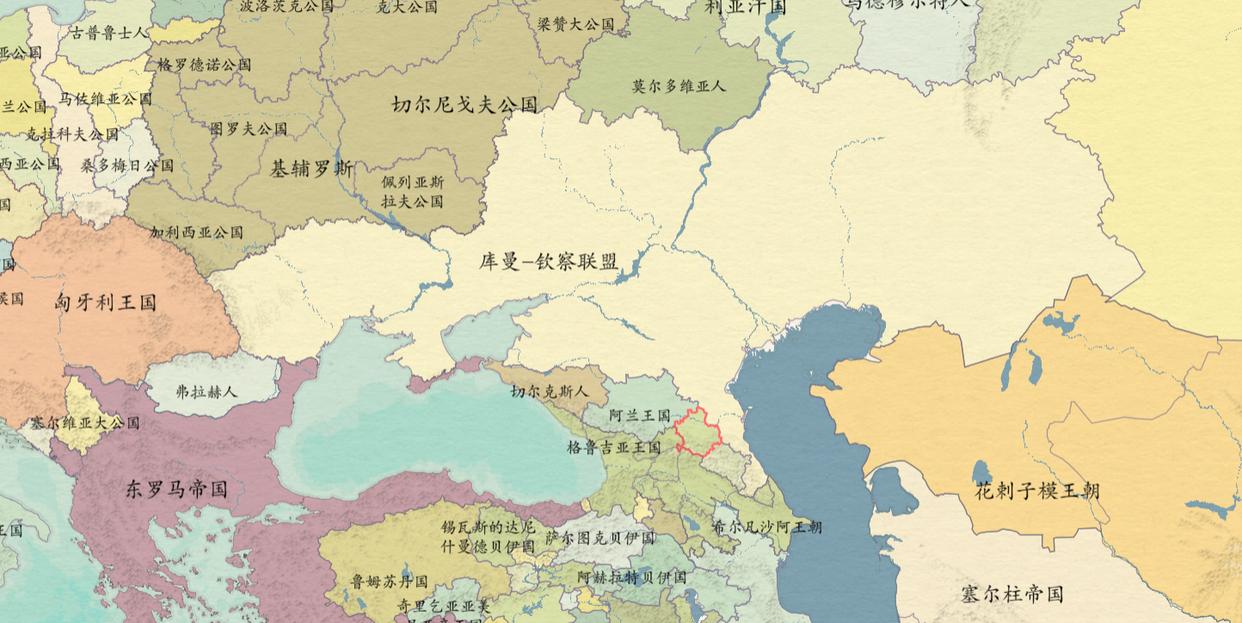

蒙古四大汗国

最早伊斯兰化的伊尔汗国原本是毁灭伊斯兰教的最大凶手,1258年,伊尔汗国的开创者旭烈兀率军攻破了阿拔斯王朝首都巴格达,将末代哈里发穆斯台绥木裹在一张毯子里,用马践踏而死。汇聚了几百年伊斯兰文化精髓的首都巴格达曾是伊斯兰教世界的中心,作为征服者,蒙古人理当继续在此统治汗国,但伊尔汗国却定都于水草丰美的桃里寺(今伊朗阿塞拜疆省大不里士),巴格达则被夷为平地,再不复往日繁华。

虽然蒙古人对宗教极为宽容,但旭烈兀本人对伊斯兰教的态度却因为政治斗争的影响而充满敌意。1260年,蒙古军队在艾因贾鲁之战惨败于埃及马穆鲁克王朝的穆斯林军队,先锋怯的不花被俘杀。旭烈兀震怒,要屠灭马穆鲁克王朝,但因为金帐汗国的牵制,旭烈兀一直无法集中力量对付马穆鲁克王朝,结果在叙利亚陷入了漫长拉锯战。因此旭烈兀对敌人信奉的伊斯兰教自然没有好眼色,在他执政时期,更青赖于佛教,广造佛寺。

罗马教会也曾试图让蒙古人皈依基督教。早在成吉思汗统一蒙古各部之前,克烈、乃蛮、蔑儿乞、汪古诸部就已皈依景教(基督教聂斯托利派)。成吉思汗统一蒙古后,为稳固统治,让其子孙与克烈、乃蛮诸部通婚,窝阔台之妃蔑儿乞人脱列哥那,拖雷之妻克烈人唆鲁禾帖尼、贵由之妻蔑儿乞人斡兀立海迷失等人都是景教徒。因此蒙古人对基督教并不陌生,景教后妃的存在也让传教士认为可以通过上层路线让蒙古人皈依基督教。

旭烈兀西征

旭烈兀西征时,也曾联合中东的十字军一同对付埃及马穆鲁克王朝。在建国之后,伊尔汗国继续采取亲基督教政策,以对付金帐汗国与马穆鲁克王朝组成了伊斯兰教联盟。在此背景下,聂斯托利派教宗亚巴拉三世曾经为旭烈兀之孙完者都(后成为伊尔汗国第八任大汗)洗礼,为其取教名尼古拉斯。

然而这一切都只是表象,蒙古人还是唯我独尊的态度,并没有觉得自己需要基督救赎。基督教注重修行与死后的世界,而萨满教注重天命与现世,认为天命让一个人在生前为汗,那他死后也是大汗,天命并不以人的生死而转移。教皇英诺森三世曾致信贵由汗斥责蒙古人对基督徒的攻击,并告知他们如果不住手就会面临上帝的惩罚。但蒙古人显然不认可基督教所描述的死后世界,这封信不但没能唬住蒙古人,反而增加了他们对基督教的厌恶。后来的教皇们逐渐发现了问题,认识到不可能用西欧基督教的那套准则去说服蒙古人皈依,必须在尊重蒙古文化习俗的基础上引导蒙古人皈依。但即使如此,基督教仍未取得任何进展。

佛教与基督教在伊尔汗国传教失败的原因有很多,其中一个重要原因就是二者都选择了走上层路线,期望通过蒙古统治者的皈依,带动整个汗国的皈依。这并非没有先例,基辅罗斯、匈牙利、挪威等国的基督化走的就是上层路线。伊斯兰教在扩张初期的大规模传播也有赖于此。统治者们通过强制手段迫使全民皈依的确提升了传教效率,但要做到这一点首先要保证新宗教有足够的优势吸引统治者去皈依和强制推行。

在基辅罗斯,皈依基督教消除了与基督教国家的敌意,促进了与基督教国家的往来贸易,并打击了原祭司阶层的势力。在大征服时期,皈依伊斯兰教就可以避免遭到穆斯林的圣战掠夺,还可以免除人头税。但在蒙古汗国,佛教、基督教与伊斯兰教都是手下败将,对大汗们毫无吸引力,即使有个别大汗皈依,也不会带来什么改变。比如伊尔汗国第五任君主海合都汗将佛教仪式纳入了宫廷礼仪,但他对基督教也慷慨资助。曾经受洗的完者都汗后来又转向了伊斯兰教。要想让蒙古汗国皈依,还是得走底层路线,而具备条件的只有伊斯兰教。

蒙古人在强盛时期固然可以蔑视一切宗教,在伊尔汗国,几乎所有的城市都被摧毁,农业荒废,商业断绝,学校和图书馆都被劫掠一空,伊斯兰学者逃的逃,散的散,被杀的被杀,有的甚至被抓去当奴隶,伊斯兰文明几乎消亡。但蒙古人在毁灭文明的同时又无法建立一个新的文明,给了伊斯兰教起死回生的历史机遇。蒙古军队在印度与埃及的受阻也为伊斯兰教的复兴保留了重要根据地。于是当人数处于绝对劣势的蒙古人开始像八旗子弟一样腐化堕落时,蒙古人再也无法通过强力维持统治,只能依赖当地民众的支持,而当地人几乎全是穆斯林。因此伊尔汗国毫不意外实现了了伊斯兰教化,1295年,伊尔汗国第七位君主合赞汗宣布伊斯兰教为国教,伊尔汗国正式伊斯兰化。

金帐汗国的别儿哥汗是蒙古诸汗中最早皈依伊斯兰教的,他还以旭烈兀屠杀哈里发为由,联合马穆鲁克王朝进攻伊尔汗国。但金帐汗国境内的宗教信仰比较复杂,伊斯兰化进程相对较晚。金帐汗国所在的钦察草原东边是伊斯兰教的花剌子模,西边是东正教的基辅罗斯和天主教的匈牙利,两边都对钦察人产生了影响,游牧部落原本信奉的萨满教也并未完全褪去。因此尽管别儿哥汗皈依了伊斯兰教的,但金帐汗国并没有足够的民意基础进行伊斯兰化。直到第九任君主月即别汗(1312年-1341年在位)时期,伊斯兰教才成为金帐汗国的国教。

钦察草原

察合台汗国夹在伊尔汗国、金帐汗国与元朝之间,国内的民众因信仰问题被撕裂为两派,一派主张保留传统,一派主张伊斯兰化。汗国的第十七任君主答儿麻失里(1331年-1334年在位)曾试图推行伊斯兰化,但遭到了保守派的极力反对,最终兵败被杀,察合台汗国也随之分裂为东西两部分。西察合台汗国被信奉伊斯兰教的突厥贵族阿米尔·加兹罕掌控,汗国开始伊斯兰化。1370年,汗国被另一位突厥贵族帖木儿取而代之,帖木儿东征西讨,建立了疆域辽阔的帝国,其领土北起中亚,南迄尼罗河,西至博斯普鲁斯,东到印度。

相较于成吉思汗时代对所有文明的无差别的毁灭,帖木儿帝国的统治者们展现了不凡的文化修养。帖木儿本人对文化艺术极为关注,大批文化学者被他以各种方式带到了国都撒马尔罕。在他的推动下,中亚在文学、史学、天文学、绘画、建筑等方面都取得了惊人的成就,兴建于帖木儿时期的比比哈内姆清真寺气势宏伟,是撒马尔罕标志性建筑,至今仍是中亚伊斯兰建筑的典范。帖木儿的儿子沙哈鲁以及孙子兀鲁伯也都相当重视文化,伊斯兰教文明经历了蒙古人的战火摧残后在帖木儿帝国迎来了文化复兴,更加繁荣。

东察合台汗国大致就是今天的新疆地区,又称亦力把里。1354年,东察合台汗秃黑鲁·帖木儿皈依伊斯兰教,据《中亚蒙兀儿史》载,当天有16万帐部众改信伊斯兰教,新疆地区由此开始全面伊斯兰化,信奉伊斯兰教的察合台蒙古人(即蒙兀儿人)与回鹘、突厥等部融合,形成了今天的维吾尔族。1360年,秃黑鲁·帖木儿汗趁西察合台汗国内乱,一度统一了察合台汗国,留其子亦里牙思 ·火者驻兵西察合台地区。1362年,秃黑鲁帖木儿去世。帖木儿联合大舅哥迷里忽辛将亦里牙思 ·火者的军队逐出河中,并立察合台汗国后裔阿的勒为汗。不久后,帖木儿杀了迷里忽辛,完全控制了西察合台汗国,最终取而代之。

帖木儿帝国与东察合台汗国

帖木儿帝国建立后东征东察合台汗国,东察合台不敌,一面向明朝称臣纳贡,以求支援;一面向帖木儿帝国示好,并为帖木儿东征明朝准备粮草物资。1405年,帖木儿死于东征明朝的途中,其子孙能力平庸,帝国随之衰落。东察合台汗国摆脱了危机,国祚比帖木儿帝国和明朝都长,长达461年,直到清朝初年才被准噶尔部所灭。汗国长期推行伊斯兰化政策,最终使新疆地区全面伊斯兰化。

察合台汗国伊斯兰化后,曾经的蒙古帝国除了蒙古本部和中原地区以外,其余地区都被伊斯兰文明反向征服,而这距离旭烈兀灭亡阿拔斯王朝仅有一百多年。在经历了磨难和低谷后,伊斯兰教重新换发了生机,不仅彻底征服了中亚,还继续向巴尔干半岛及中欧、撒哈拉以南的非洲和东南亚继续传播。但此时大航海已经开启,欧洲国家实现了弯道超车,基督教在殖民者的枪炮下四处扩张,伊斯兰教遇到了强劲的对手。紧接着,科学技术的发展与近代民族国家的建立让宗教时代一去不复返。曾经的伊斯兰教靠着政教合一的政治体制完成了一轮又一轮的扩张,但到了此时政教合一已不适应新形势,伊斯兰教政权却积重难返,在世俗化的道路上磕磕绊绊。不仅让伊斯兰教国家落后于世界,也造成了现代伊斯兰世界的种种动乱。