永始元年(404年)五月二十六日,得知桓玄被杀,一路追击征讨桓玄的西征军放松了警惕,不想,这一放松给了桓玄残余势力桓振等人反击的机会,趁其松懈,桓振重新占据了江陵,西征军统帅刘毅率军出击反遭桓振击败,被迫退守寻阳。

大敌当前,西征军内部却出现了裂痕,之前受刘毅节度的何无忌看到刘毅战败,不想在听其指挥,而刘毅也不甘示弱,以“专擅”为由,免去了他琅琊内史的职务。

刘裕

就这样,从京口起事以来亲密无间的同袍就此结下梁子,而他们的老大哥刘裕见事态紧急,只能和稀泥,继续任命刘毅为西征军统帅,让其出征。

好在刘毅没有辜负刘裕的信任,带着西征军平定巴陵,并一鼓作气拿下江陵,扫清了周围桓楚残余势力,带着晋安帝回到了建康,晋室能够复兴,刘毅居功至伟。

01虽说刘裕有首倡之功,但刘毅不管是最初的京口起义还是三战逐玄,都发挥了关键作用,在北府一系中,其功劳仅次于刘裕,也成为北府武人集团实际上的军权二把手,如此荣耀和地位让刘毅的心态发生了变化。

早些年,刘毅对刘裕还是相当佩服的,当初何无忌找他商讨举事的事后,主动推刘裕为领导者。

桓楚疆域(图源:史图馆)

而在荡平桓楚势力期间,刘毅因功劳不断受到封赏就和提拔,开始让他骄纵了起来,认为自己不比刘裕差,不由地流露出和刘裕叫板的心思,且处处要和刘裕一较高下,最直接的表现就是对于刘敬宣的态度。

说起来刘敬宣还是刘毅的老上司,其父亲就是刘牢之,算起来刘敬宣也是北府军的二代,当初刘毅一度担任刘敬宣的参军,奈何刘敬宣嘴上没个把门的,公开评价刘毅性格不行,认为他“性外宽而内忌,自伐而尚”,还给他定了一个“若一旦遭逢,亦当以陵上取祸耳”结局,遭到刘毅的嫉恨。

晋安帝复位后,刘敬宣返朝,被委任为江州刺史,刘毅在前线听闻后,认为刘敬宣虽然有些功劳,但没有参加过京口的起义,就算论功行赏,现在也轮不到他,要是刘裕念及旧情,给他一个员外常侍之类的官职,没必要给一个郡守职位。

为了抗议,平叛结束后,刘毅就带着心腹以回家守孝为由回了老家,相当于和京口的刘裕摆起了擂台,只不过这个时候双方还没撕破脸,属于远程博弈。

而刘毅的话不知道怎么传到刘敬宣耳中,刘敬宣不堪压力,上表自解。

刘毅对刘裕要制衡自己的一次反击

表面来看,刘毅是认为刘敬宣无功不能收禄,实际上就是拿自己功劳进行要挟,对刘裕要制衡自己的一次反击。

刘裕重用刘敬宣,一方面刘敬宣毕竟是北府军前任领导刘牢之之子,在北府军内部依旧拥有很大势力,另一方面就是要制衡刘毅,但刘敬宣不想掺和进去,上表自解了,刘裕也没办法,只能将其外放,不过依旧担任襄城太守。

刘裕虽有气,但没发作,毕竟刘毅刚打了胜仗也不好拂了面子,任命其为豫州刺史,坐镇西府,双方暂时维持表面的和气,但很快,这个和气就被打破,因为接下来一件事,让他们剑拔弩张起来,这个事就是关于扬州刺史的任命。

扬州刺史虽挂着“刺史”名头,但在东晋和南朝时期,却是权臣的标配头衔。

毕竟南朝时期,扬州刺史的管辖地包括都城在内建康的核心区域,谁担任扬州刺史,谁就可以参掌朝政,历来权臣都会兼领扬州刺史,也是刘裕的囊中之物。

不过刘裕毕竟是打着复晋驱桓的旗号,不能上来就走权臣的路子,而且他出身寒门,公然领扬州刺史,难以获得人心,经过一番考虑,他选择了王谧担任扬州刺史。

扬州刺史范围

王谧是琅琊王氏王导的孙子,属于名门之后,让他顶着王氏门阀担任扬州刺史,完全没问题,其次就是王谧早年就帮助过刘裕,二人有私交,属于刘裕遥控朝政的最佳人选,所以刘裕推王谧,实际上就是为自己日后入政做准备。

只不过王谧私德有问题,桓玄篡位的时候多有参与,因而刘毅就以这个为借口发难,借维护朝廷声誉,反对王谧的任职,尽管其他士族不满,但谁让刘裕有复晋之功呢?再加上王谧毕竟是琅琊王氏子孙,这么大一个招牌,完全足够,这件事就没了下文。

最终王谧被委任为侍中、扬州刺史、录尚书事,成为刘裕在建康的代言人。

02义熙三年(407年),王谧去世,本来刘裕就是打算趁王谧死后入朝辅政的,但没想到刘毅有样学样,联合其他士族力量,打算推举陈郡谢氏的谢安孙子谢混担任扬州刺史,并打算让京口起义的另一核心人物孟昶来处理朝政。

刘毅此举就是通过谢混和孟昶来瓜分王谧死后的权力,达到架空刘裕的目的

刘毅此举就是通过谢混和孟昶来瓜分王谧死后的权力,达到架空刘裕的目的。

为了说服刘裕,刘毅派尚书右丞皮沈去见刘裕,没想到他先见到的是刘裕谋士刘穆之,刘穆之一听这个谋划就知道刘毅要夺权,反复劝说刘裕不要接受。

刘穆之认为,没有刘裕的起兵就没有晋室的复兴,按照东晋以往的政治,立下大功就有大位,但如果刘裕今天谦虚退让,那和守籓之将有啥区别?

虽然刘毅和孟昶都是参与起义的功臣,桓玄在的时候,双方还能一致对外,如今桓玄已死,大家都是竞争对手,所以,扬州刺史这个重要的职位,绝对不能拱手相让,一旦丢了,刘裕就要面临危险,一番话,让刘裕如梦惊醒,忙问该如何应对。

刘穆之的办法就是很简单,就借口事关重大,让刘裕自己回去商讨,只要刘裕回到建康,凭借其权势辅政,绝对没问题。

刘穆之

就这样,听从刘穆之建议的刘裕成功入建康,获得了辅政大臣,也让刘毅的谋划落空。

说实话,对于刘毅,刘裕还是非常重视的,毕竟在军功方面,刘毅足以和他抗衡,想要压制他,只能通过更高的军功,在如今的局面下,唯有拿下比桓玄更高的军功才能压制对方,思来想去,也只有北边的软柿子南燕了。

03南燕源于后燕,后燕被北魏击败后,被截成南北两个部分,宗室慕容德趁这个机会直接自立,建立了南燕,不过南燕不大,仅有山东一地,算是十六国里比较小的政权。

按理说,这么一个小政权应该安守本分,不要轻启战端,但末代君主慕容超不信邪,认为东晋国弱,直接带兵南下,纵情劫掠。

刘裕正愁没理由出兵,南燕既然送死,就怪不得别人了,商议出兵讨伐,却遭到刘毅的反对。

刘毅岂能不知道刘裕的心思?他知道,一旦刘裕真的北伐成功,甚至灭了南燕,在军功方面必然超越自己,到时候就难以抗争了,于是就借口当年苻坚南侵的时候,谢安坐镇建康的事反对,认为“宰相远出,倾动根本”。

刘裕北伐

虽遭反对,但刘裕明白,出征是建立威信的唯一办法,只有取得巨大的战功才能彻底压倒刘毅这帮人,因而不顾反对,强行出兵。

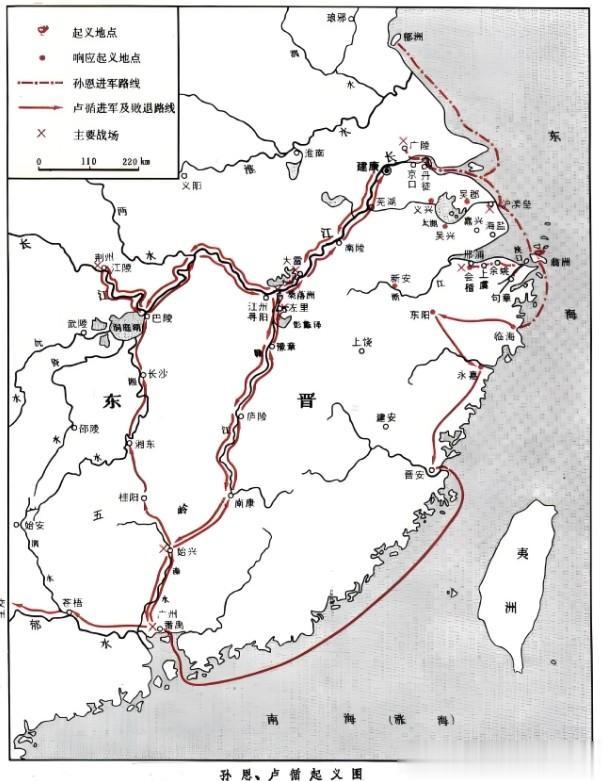

刘毅的谋划,再次失败,不过他也等到了出征的机会,原来在广州的天师道首领卢循、徐道覆打算趁刘裕北伐的时候起兵,南方再度乱了起来。

一开始是何无忌领军阻截的,谁知何无忌马失前蹄,战败身亡,引起朝野的恐慌,如今刘裕北伐,朝廷可以领兵的也唯有刘毅,可惜刘毅居然生病了,为了立功以及对刘裕抗衡,刘毅打算抱病出征,谁知道遭了一次惨败。

说实话,刘毅战败的最大原因,就是他要急于立功以及要超过刘裕的心理有关,毕竟刘裕刚刚灭了南燕,战功已经超过了他,刘毅自然不甘心,即便刘裕派人劝他不要着急出击,但却彻底恼怒了一直不甘屈居于刘裕之下的刘毅:“我以一时之功相推耳,汝便谓我不及刘裕也?”

这啥意思呢?就是刘裕的当初的盟主地位是我让给他的,不会以为我真的不如他吧!

急功近利的他惨遭失败,要不是参军羊邃竭力营护,怕不是直接战死沙场了。

而后叛军直逼建康,还是刘裕率军南下才得以平定,卢循南逃。

实际上卢循南逃的时候,刘裕一度犹豫要不要追击,而刘毅为挽回颓势,打算再次领兵,刘裕岂能让他立功?直接领兵征讨,顺利平定叛乱。

卢循之乱

至此,靠灭南燕、讨卢循的南北两大战功,刘裕的权势和威望上已经彻底碾压刘毅,二人也在军功上分出了胜负,刘毅此时也明白,军功上已经比不上刘裕了,也让他心态崩了,开始从各个方面表现出其“小丑”的本色。

04一直以来,门阀士族对于刘裕寒门的身份很不屑,更何况刘裕之争时期,打压门阀豪强,早已引起士族的不满,这让刘毅看到了机会,企图拉拢门阀士族来对抗刘裕。

比如刘裕凯旋后,晋安帝于西池大宴庆贺,下诏让众人赋诗烘托气愤,刘裕打仗虽猛,但诗词文学方面则远远不行,刘毅看到机会,当众赋诗,获得不少名士的称赞:

自知武功不竞,故示文雅有馀也

这就是刘毅的另一条路,即武功不如你,那我就和你比文采。

此后刘毅将精力放在谢混、郗僧施这样的东晋高门士族身上,试图拉拢他们,时常表流出一副“爱才好士,深相礼接”的样子,但刘毅本质上还是一个次等士族出身的北府军将,刘裕因门第被士族歧视,刘毅又能好到哪里去呢,也就谢混、郗僧施几个死党而已。

门阀眼里,刘裕和刘毅都是一路人

除了比文采之外,在游戏上也要压刘裕一头。

魏晋时期,樗蒲盛行,樗蒲其实就是一种赌博的方式,也是各种权贵时不时助兴的玩意,对于樗蒲,刘毅和刘裕都很在行。

某次刘毅和刘裕又一起玩樗蒲,刘毅赢了,就“大喜,褰衣绕床,叫谓同坐”,甚至叫嚣“非不能卢,不事此耳!”

输了就“毅意殊不快,然素黑,其面如铁色焉”,反正就是各种给脸色,也让刘裕异常的不快。

说实话,刘裕一向心狠手黑,其他人,早就设法弄死了,但刘毅毕竟京口起义的功勋,看在当初一起出生入死推翻桓玄的交情上,并没有过多为难,只是在政治上进行打压和敲打。

义熙八年(412年)四月,刘裕任命刘毅为荆州刺史,要知道此前刘毅担任的豫州刺史可是距离建康很近的,也能和扬州刺史一样干预朝政,荆州虽然也是大州,但却在上游,事实上这次调任,就是削弱刘毅的实力和地位,这让刘毅心态彻底崩了,开始谋划割据。

在荆州刺史任上,刘毅“辄取江州兵及豫州西府文武万余,留而不遣”,而后又把从弟刘籓调入荆州加强自己的势力,更要求扩大其对广州等地的军事都督权限,割据之心,昭然若揭。

刘裕不等刘毅有所准备,直接诛杀了在朝内的谢混和其从弟刘籓,之后秘密派军讨伐刘毅,其中先锋就是名将王镇恶,尽管刘毅也很能打,但遭到突袭也没法阻止有效抵抗,城门被攻破后,刘毅不肯被羞辱,直接自缢而亡,为东晋末年的二刘之争,画上了句号。

说实话,刘毅算是东晋末年这个时间段能力仅次于刘裕的将领,无论是孟昶、诸葛长民、何无忌等人都是略逊一筹,整个征讨桓玄势力期间,除了一次轻敌败给桓振之外,其余都是大胜,也可以说他是消灭荆州桓楚政权的最大功臣,也因此靠着这些战功和刘裕并驾齐驱,但也让他眼馋刘裕的地位,形成了一山不容二虎的局面。

刘裕这个人一向心狠手黑

可惜刘毅虽然能力不错,但还是无法撼动刘裕的地位,加上其性格的缺陷,在和刘裕竞争中彻底败亡。

刘裕或许真的不想杀刘毅的,是刘毅非要证明自己比刘裕强,比军功、比文采,甚至想方设法的作死,要知道刘裕这个人一向心狠手黑,但刘毅一直摆不正自己位置,最终忍到最后才下令讨伐,这待遇,远超其他人了。