报告出品方:天风证券

以下为报告原文节选

------

1. 智能化需求创造车载光学新增长极

1.1 智能汽车市场前景广阔,车载光应用成技术趋势

➢ “智能化”成“电动化”后中国汽车产业第二大机遇。据华为《智能世界2030》报告预测,数字世界将进入每一辆车,车载算力达5000+Tops。据亿欧智库测算,2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%以上。到2025年,在新能源汽车50%的汽车出行市场渗透率的基础上,智能电动汽车的销量将超1220万辆,占新能源汽车的80.1%。

➢ 车载光应用作为智能汽车增量部件之一持续为产业注入新活力。智能车载光解决方案依托激光光源、光芯片、空间光学和光学算法等光学根技术,将之与汽车工业结合,应用于车载电子设备。AR-HUD正成为车内视觉智能交互的核心载体。随着技术的进一步发展,化身数字光屏的智能车灯和突破车内狭小物理空间限制的光场屏正陆续上市,全方位护航驾驶安全,同时为用户打造前所未有的极致驾乘体验,智能车载光产品上车正成为新的趋势。

1.2 座舱智能化3.0发展,车载光学迎来产业升温

➢ 车内升级+车外互联,座舱智能化发展进入3.0阶段。 2020年至今,整车数字化流转,互联网思维逐渐导入座舱,多模态交互、车载娱乐等智能化功能逐渐出现并被用户所接受。用户对于座舱的需求再次升级,不再仅限于基础娱乐以及高清大屏,而是更具智能化、拟人化的驾乘体验。根据亿欧智库预测,2022年,中国乘用车新车型前装智能座舱市场渗透率达到11.7%;预计2025年中国乘用车前装智能座舱的市场渗透率达到35%。

➢ 汽车“新四化”背景下,“强体验”和“高交互”已然成为智能座舱的核心增长点,车载显示作为车内交互体验的核心承载体之一有望迎来市场空间的黄金增长期。智能座舱对车载显示提出了新的需求,激发了激光显示在车载显示的创新性应用,包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等。

2、车载投影在智能座舱的三大应用场景:HUD+智能大灯+车载投影显示

2.1 HUD:乘用车渗透率整体提升,进入量产全新周期

➢ 据ICV数据,全球乘用车市场HUD的渗透率在2022年仅为2.6%,有望在2027年超过45%。 2022年HUD全球市场规模为5.34亿美元,较2021年增长约155%,预计到2027年达到109亿美元,6年CAGR达65.3%。其中2022年中国市场以2.43亿美元的市场规模领跑全球市场,并且有望在2027年突破50亿美元。 2019-2021年中国车载HUD增长呈稳定增长态势。

➢ 根据高工智能汽车研究院数据,越来越多的车型已经将HUD作为了标配搭载上市,HUD同时还呈现向中低端市场快速渗透的趋势,根据亿欧智库统计2025年中国乘用车HUD搭载率有望达到45%,有望逐渐成为中国汽车标配。

2.1 HUD:DLP为中高端方案,TFT依托低成本适配中低端车型

➢ 根据PGU类型,当前HUD成像的技术路径主要有TFT-LCD、DLP、LCOS、MEMS激光投影等。当前市场TFT-LCD及DLP两种技术路径仍为主流方案,其中TFT-LCD方案成本相对较低,而DLP方案在成像效果较好的同时成本亦相对较高。此外,LCoS可摆脱DLP受德州仪器知识产权垄断局限,成像效果可观且体积更小,目前华为、一数科技等企业已入局,多技术路线共存成为常态。

2.1 技术进阶+价格下降释放空间,AR-HUD布局加速成为未来趋势

➢ 目前,在车载HUD市场上,W-HUD是市场主流,AR-HUD则是未来的趋势,已经进入量产和推广阶段,正处在W-HUD向AR-HUD过渡的时代。

➢ 我们认为,随着AR-HUD技术的发展和AR-HUD成本/价格的下降,AR-HUD有望成为未来HUD行业的主流产品。

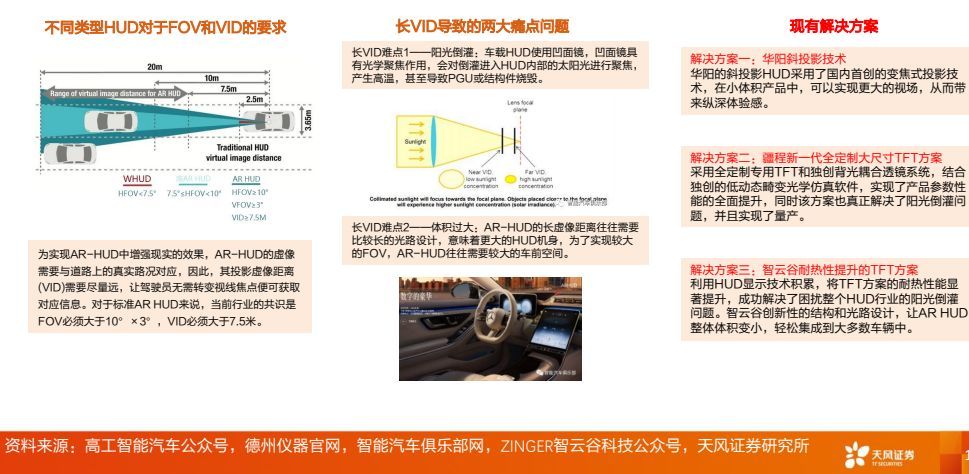

2.1 两大技术痛点仍存,AR-HUD处于量产前夜

➢ AR -HUD系统车载量产还需要解决多种技术难题,包括如由于增加成像区域大小带来的严重阳光倒灌问题,以及体积偏大、功耗、成本偏高等行业痛点。目前来看,部分国产厂商针对上述行业痛点已提出部分解决方案,有望带动行业持续增长。

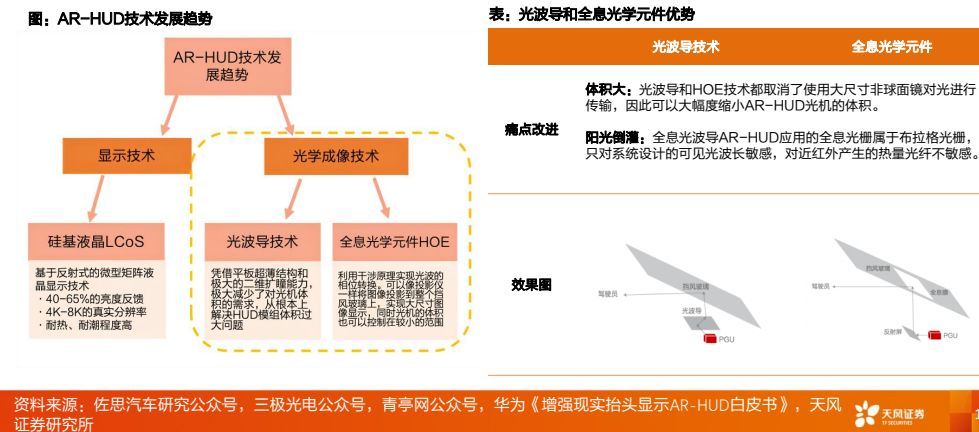

2.1 行业持续创新,光波导+HOE为光学成像技术新动态

➢ 从前瞻技术来看,在光学成像技术方面,未来光波导和全息光学元件 HOE 技术有望和HUD较好融合,从而实现成像效果的进一步提升。

➢ 1)光波导凭借平板超博结构和极大的二维扩瞳能力,极大减少了对光机体积的需求,可以从根本上解决 HUD 模组体积过大问题,是HUD 未来发展的重要方向。其占用体积是传统机械方案的1/10。此外,光波导方案透光度高、 视场角大、 显示效果好。

➢ 2)HOE类似于一种超薄膜,特点是可允许环境中的可见光直接通过,并仅反射投影模组发射的特定光束实现AR显示。全息光学元件HOE可用于光束重定向,配合激光光源可实现轻量化的AR/VR显示系统,其优势在于可避免传统折射和反射光学方案的体积和折射率对于光学性能的限制。

2.1 HUD赛道国产化率逼近50% ,本土供应商加速崛起

➢ 竞争格局层面,根据高工智能汽车2023年1-4月前装数据显示,国内本土供应商份额占比达到48.02%,HUD座舱智能化赛道国产化率逼近50%。国内HUD产业主要以外资头部供应商为主导,其主要合作客户为合资品牌。外资企业在这一领域由于合资品牌的畅销车型取得领先地位,其中,日本精机与电装在外资品牌市场中占据主要份额。与此同时,国内头部企业在汽车智能化趋势下,充分利用本土优势,积极与自主品牌展开合作,迅速缩小与外资企业之间的竞争差距。

2.2 智能车灯:“照明+显示”需求更新,激光有望成智能车灯最佳方案

➢ 智能大灯可实现自适应照明及投影显示等功能,能根据系统采集复杂路面信息,智能识别行人、车辆和交通标志,进行图像投射。近年来智能大灯在光源及显示技术等方面持续迭代,有望成为人车智能交互的重要媒介。

➢ 而在光源方面,采用激光光源的智能车灯,在智能化基础上,具有响应速度快、亮度衰减低、能耗低、寿命长等特点。同时由于在相同晶元体积下,能够切割出的激光器数量比当前LED数量更多,我们认为后续随着激光产业化程度加深,激光智能大灯存在更多降本空间,有望成为智能车灯领域最佳解决方案。

2.3 车内投影显示:多功能场景应用创新,激光投影开启车内显示交互新窗口

➢ 伴随着汽车智能化的发展,前挡风玻璃、侧窗以及车顶的全景天幕都可以成为显示信息的屏幕,实现极具真实感的全息成像。同时,汽车前大灯激光化、像素化的不断升级,车外灯光将从简单的基础照明功能延伸至可覆盖车身周围各个方向的立体投影空间。

➢ 车载光应用技术提供全新交互通道,保障驾乘安全、开启交互表达新窗口。打造极致视觉体验是车载光应用的核心目标,可应用于显示、交互、娱乐三大功能场景。

2.4 车载投影显示三大应用场景空间测算

➢ HUD:根据天风数据研究团队在外发报告《智能汽车问卷调研系列一:车载显示引领座舱智能化,行业提质扩容在即》中的测算,2025年HUD整体(包含AR-HUD)渗透率有望达到43%,单车价值量为1500元,市场规模有望达到192亿元。

➢ 激光大灯:根据我们在外发报告《佛山照明:照明龙头横向纵向拓展迎来新机遇》中的测算,2025年激光大灯渗透率有望达到4%,单车价值量预计为9000元,市场规模有望达到108亿元。

➢ 车内投影显示:我们预计理想状态下车内可使用投影显示的场景达8处(透明A柱*1+天幕*1+娱乐投影*1+车窗*4+智慧表面*1);单车价值量方面,参考当前入门级家用投影产品价格在3000元左右,考虑到车载领域B端属性下企业对产品毛利率要求不高,保守预计车内投影显示单产品单车价值量在2000元;渗透率方面,参考HUD早期渗透率提升情况,我们预计车内投影显示25年渗透率可达到5%,市场规模有望达到240亿元。

➢ 综上所述我们预计车载投影显示三大应用场景2025年市场规模合计有望达到540亿元,而随着成本下行,渗透车型价格段下行等因素影响下,行业空间有望持续增长。

3、激光光源持续发展,车载应用未来可期

3.1 激光光源优势明显,车载激光显示未来可期

➢ 在车载投影显示领域,相较于LED光源,激光拥有高亮度、小体积、高能效比等特点,在成像效果和能耗上均有较好表现,同时具备体积小等优势,我们认为随着后续激光光源产业化程度提升,激光器成本有望逐步下行,激光技术路径有望成为车载投影领域主流技术路径。

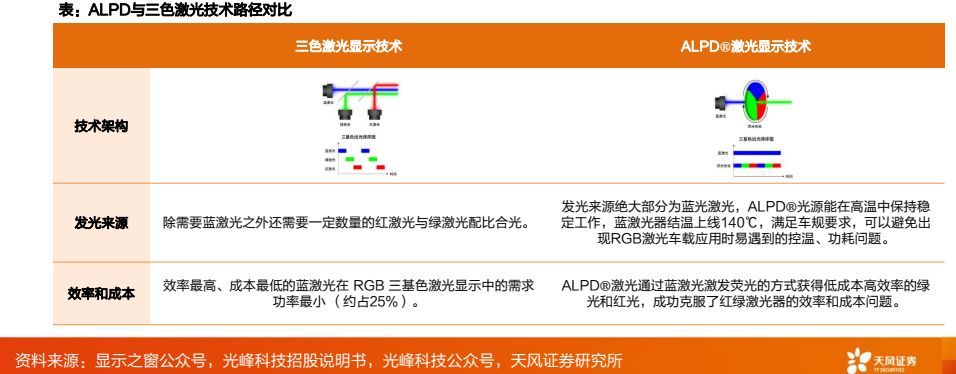

3.2 ALPD® 激光显示技术有望成为激光车载显示领域最佳解决方案

➢ ALPD® 技术采用蓝激光+荧光的架构获得三基色。与传统的三色激光路径相比:1)单色激光不易产生散斑现象,而三色激光由于激光的相干性,先天会存在散斑问题;2)此外,单色激光光源兼具效率高、成本低、发光效率较高等特点,其发光来源绝大部分为蓝激光器,蓝光激光器采用的是GaN(氮化镓)的材料体系,效率较高。并且单色激光投影产业链完备、发展较为成熟,因此成品价格相较于三色激光投影要更低。

➢ 而ALPD® 激光显示技术在车载应用上优势尤其明显,有望成为激光车载显示领域最佳解决方案:1)解决了红激光温度衰减和温度波长漂移的难题,能够在座舱高温的工作环境下保持稳定运行;2)光机和PGU能够兼容自由曲面和波导,以更小的体积输出更高的亮度,提升使用效率;3)开发的无损偏振技术,偏振光效率可提升30%。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派新能源 / 汽车 / 储能

新能源汽车 | 储能 | 锂电池 | 燃料电池 | 动力电池 | 动力电池回收 | 氢能源 | 充电桩 | 互联网汽车 | 智能驾驶 | 自动驾驶 | 汽车后市场 | 石油石化 | 煤化工 | 化工产业 | 磷化工 | 基础化工 | 加油站 | 新材料 | 石墨烯 | 高分子 | 耐火材料 | PVC | 聚氯乙烯 | 绿色能源 | 清洁能源 | 光伏 | 风力发电 | 海上发电