报告出品方:华泰证券

以下为报告原文节选

------

强大资源禀赋,支撑华为进军汽车的底气

我们认为华为传统业务增速放缓以及汽车业务发展前景大且与智能手机业务共通性强,为华为进军汽车业务的主要原因:

内因:行业增速放缓+美国制裁致使传统业务有所承压,华为急需开辟全新增长曲线。过去三十年间,华为以运营商业务为起点,又以智能手机切入消费者业务,并基于云计算推动企业业务发展。自 2019 年受到美国制裁以及智能手机市场增速放缓的影响,2021 年华为营收出现明显下滑,华为急需寻找新的增量赛道和业务。智能汽车业务既是华为扩大自身业务飞轮的平滑演进,也是华为全新增长曲线的驱动与支撑业务。

外因:智能汽车空间具星辰大海想象力,与智能手机发展路径共性大。智能汽车市场是华为所选择的重要赛道,智能汽车赛道当前呈现出以下特点:全球汽车产业规模大,有上万亿产值,市场规模足够大。汽车电动化处于快速提升时期,而智能化趋势又进一步打开“蓝海市场”;同时行业格局也在重塑,车企和科技公司有能够发展智能汽车的优势。智能汽车与智能手机相似度较高,且存在大量创新点,让科技型企业能够充分发挥。

华为跨界造车的底气何在?

我们认为市场对华为品牌底色和技术力以及资源禀赋存在认知差,其作为手机制造商切入汽车赛道的优势在于:

技术力与品牌力强大,赋能智能汽车

华为在 ICT 领域的技术积累有望为进军汽车行业提供有力支持。随着智能化趋势加速,汽车行业正经历着从传统功能性车型向智能化车辆的演变,同时引发产业供应链和价值链的重新构建,熟练运用人工智能、大数据、云计算、5G 等新一代数字技术的企业有望在本轮竞争中占据领先地位。智能时代,在软件定义汽车的趋势下,华为不仅在 ICT 行业中积累了丰富的产品和技术优势,而且多年来一直在积极布局汽车产业。因此,可以期待华为的智能汽车业务将迎来重大机遇,充分发挥其过去所积累的价值和专业知识。

强大的品牌影响力和庞大的用户基础:全球范围内,华为拥有超过 10 亿终端设备连接,手机用户超过 7.3 亿人,同时华为具备较强的品牌效应和品牌认可度,为汽车业务奠定了良好的用户基础和品牌认知。

持续的研发投入积累了丰富的人才资源:华为坚定地将每年超过销售收入的 10%用于研发投入。截至 2022 年公司累计研发投入超过 9773 亿元,研发团队人员数量超 11.4 万人,已超过总员工人数的 55%。

构建万物互联的生态系统:华为基于鸿蒙生态系统推出了“1+8+N”生态布局,其中,“1”表示华为手机是主要入口,“8”表示 4 个大屏幕设备入口(PC、平板、智慧大屏、车载设备),以及 4 个非大屏幕入口(耳机、音响、手表、眼镜)。“N”表示泛物联网硬件构成的华为 HiLink生态。

2013 年起华为深耕智能网联领域,积累深厚。2013-2015 年为业务萌芽期,公司从车载通信模块入手,逐步进入了车联网行业;2016-2018 年为联创研发期,以 5G 车联网为核心,与多家汽车制造商展开广泛的联创合作,拓展技术边界;2019 年以来为最近几年的落地推广期,智能汽车业务逐渐成为公司的核心业务,大力推动智能网联产品的前装量产,并与各大车企展开深度合作。

组织架构多轮变革,执行扁平高效

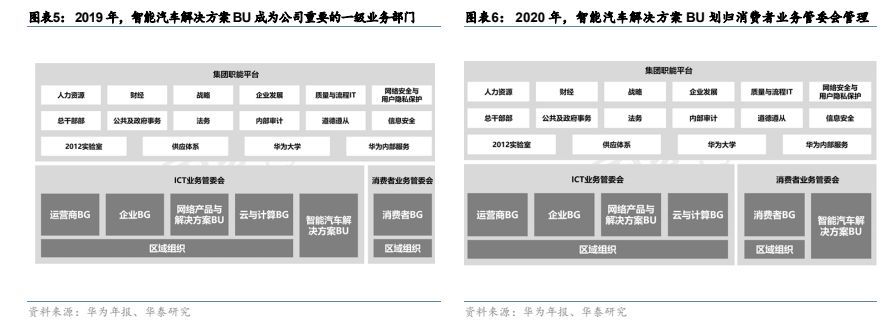

自 2019 年以来,华为汽车业务架构发生了三次比较大的变动,目前智能汽车解决方案 BU是华为的一级架构,体现出华为对于汽车的业务重视程度不断提升。

第一阶段:2019 年 5 月 27 日,任正非签发《关于成立智能汽车解决方案 BU 的通知》文件,批准成立智能汽车解决方案 BU(简称车 BU),隶属于 ICT 管理委员会进行管理。该文件指出:“华为不造车,聚焦 ICT 技术,成为面向汽车的增量 ICT(ICT 全称为 Information Communications Technology,即信息通信技术)部件供应商,帮助企业造好车。”经过一年多的发展,华为智能汽车业务已经发展出五大核心产品部门,包括:智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能网联产品部、智能电动产品部和智能车云产品部,华为智能汽车业务架构基本成型。

第二阶段:2020 年 11 月,华为刊发《关于智能汽车部件业务管理的决议》文件,正式将智能汽车解决方案 Bu 的业务管辖关系从 ICT 业务管委会调整至消费者业务管委会,并且重申华为不造整车,而是聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车,造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。

第三阶段:2021 年,华为智能汽车业务架构第三次调整,华为集团组织架构更加扁平化。

华为取消消费者管委会,在 ICT 基础设施业务以外,设立终端 BG、数字能源、华为云计算、海思、智能汽车解决方案 BU 五大一级部门。这五大部门均涉及华为智能汽车的相关业务,终端业务涉及汽车座舱系统以及智选车业务;华为云计算业务涉及车云服务;数字能源业务涉及汽车电机、电池热管理、充电等;智能汽车解决方案 BU 是公司面向智能汽车领域的端到端业务责任主体,主要与 HI 模式有关;海思涉及汽车芯片;此外 ICT 业务也涉及到雷达、车载光解决方案、AR-HUD 等业务。

最新(2023 年 9 月)高管调整:2023 年 9 月华为对汽车业务相关高管进行调整,调整后华为车 BU 核心管理层包括:终端 BG CEO 以及车 BU 董事长余承东、光产品线总裁以及车 BU CEO 靳玉志、车 BU CSO 王军以及智能驾驶解决方案产品线总裁、智能驾驶领域总经理李文广。

渠道和研发人员:华为智选车业务在渠道布局上也初具规模,截至 2022 年底,用户中心和体验中心已经超过 1,000 家,覆盖超过 230 座城市,为消费者提供一站式服务体验。自智能汽车解决方案 BU 成立以来,截止 2022 年底研发投入超 30 亿美元,研发团队达到 7,000人的规模。

渠道优势引领行业,店均效能有待提高

问界终端销售门店问界终端销售主要包括体验中心和 AITO 用户中心两大类。根据各品牌官网,问界销售网点达到 1109 家(截止 2023 年 6 月底),其中问界用户中心有 206 家,体验中心(商超店)有 903 家,相较于其他新势力企业和特斯拉具有明显的渠道优势。在渠道硬件条件上,问界也有明显优势。AITO 用户中心大多分布在一二线城市,几乎所有的店面都要求 A 级店,甚至 S 级,对应至少 800 平方米以上的销售区面积。体验中心主要由华为手机门店改建,数量达 903 家,并且大多选址有优势。

店均效能方面,问界比同行落后。在终端销售渠道方面,虽然问界在渠道数量和硬件方面具备优势,但月度平均单店销售效能却表现不佳,排名在主流新势力汽车品牌中倒数第一,与特斯拉相差较大。可能受到以下因素的影响:1)销售团队能力不足:汽车销售需要专业的销售人员,而华为的体验中心通常是由原本从事手机销售的人员改建而成,之前并没有销售汽车的经验。这导致销售团队的专业能力相对有限,难以有效推动汽车销售。

2)售后服务不足:赛力斯的车型原来主要面向中低端市场,而问界定位为中高端车型。由于不同定位,售后服务体系可能相对薄弱,未能满足中高端车型车主的需求。这可能会影响消费者的购车决策,因为高端车终端用户通常期望更高水平的售后支持。

3)渠道之间协调不畅:在问界的销售模式中,华为负责销售,赛力斯负责交付和售后服务。

不同渠道(例如体验中心和用户中心)之间,以及不同团队(经销商和华为销售团队)之间可能存在协调不畅的情况。这可能导致内部冲突和协作不足,从而妨碍了销售效能的提升。

CARE 服务战略以及渠道整合。针对上述所提及的售后服务以及渠道协调问题,问界已经意识到相关问题并采取措施。针对不同销售渠道的协调,华为和赛力斯共同决定成立“AITO问界销服联合工作组”,自 2023 年 7 月 1 日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理,有望避免渠道之间的内耗,提高单店效能。而根据晚点的报道,华为将进一步加深对问界销售端的控制,对销售策略、工作流程进行把控,问界所有销售人员将加入华为全资子公司,成为华为的编外员工。而针对售后服务的薄弱,2023 年 9 月正式发布 CARE 服务战略,CARE 分别代表 Customer(用户为中心)、 Active(主动)、Respect( 尊重)、E-service(数字化),进入智慧汽车服务 3.0 时代,并承诺权益透明、有诺必达、不捆绑销售、服务透明、钣喷服务终身质保。

基于一大架构和三大平台,赋能车企七种产品

1 架构+3 平台+7 产品,赋能传统车企智能化

华为智能汽车业务的宗旨是:聚焦智能网联汽车产业的增量部件,向车企客户和行业合作伙伴提供服务,助力汽车产业的电动化、网联化、智能化升级,赋能车企造好车,成为智能网联汽车时代的首选部件供应商。为此华为秉持平台+生态的战略,形成了:一个架构、三大平台、七大产品领域。其中一个架构指的是“计算+通信”的 CCA 架构,在此基础上开放智能汽车数字平台 iDVP、智能驾驶计算平台 MDC 和 HarmonyOS 智能座舱平台 CDC三大平台,形成起七大产品领域:智能车云服务、智能网联、智能座舱、智能驾驶、智能车控、智能车载光、智能电动。

截止 2022 年底,华为已上市 30 多款智能汽车零部件,已经发货近 200 万套部件,包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、ARHUD、T-Box 等产品与解决方案。

华为 CCA 架构:以通信+计算为核心,集成功能域和区域当前汽车电子电气架构由分布式向集中式升级。华为认为,到 2030 年,电子电气架构将演进为中央计算平台+区域接入+大带宽车载通信的计算和通信架构。传统的分布式汽车电子电气架构无论是算力还是传输速率已经无法满足智能汽车发展的需求,汽车电子电气架构正向功能更集中、算力更高、OTA 升级更快的域内集中式乃至中央集中式架构升级。电子电气架构的升级,有利于降低成本和开发难度,域控制器聚焦于通过增加软件特性实现产品增值。

华为推出功能域和区域集中的 CCA架构,引领电子电气架构发展方向。华为基于自身的 ICT技术积累,推出了全栈式智能车解决方案 CCA 架构,其以“计算+通信”为核心,集成了“功能域”和“区域”,其 CCA 架构具体包括:(1)高性能车载中央计算平台、(2)大带宽多协议通信技术、(3)创新无线通信技术、(4)架构分层解耦、SOA(面向服务的架构)的软件架构、(5)车控功能整车协同化,数据智能融合。

智能驾驶:MDC 平台+ADS 算法为核心竞争力

智能驾驶渗透率不断提升,逐渐成为用户购车决策核心影响因素。根据高工智能汽车,2020年以来 L2 及以上智能驾驶渗透率提升迅速,L2 级及以上 ADAS 渗透率从 2019 年的 3.64%迅速提升至 2023 年上半年的 34.90%。高速和城市 NOA 等高阶智驾功能正逐渐影响用户购车决策,根据 2023 年 8 月亿欧智库调研,41.1%和 28.1%的用户在购车时会将高速 NOA和城市 NOA 功能作为主要参考因素,51.8%和 65.6%的用户会将其作为次要参考因素。

我们认为在智能化加快成为汽车核心竞争力下,传统车企缺乏芯片和软件研发基础、初创企业资源有限或难以投入技术的长期迭代,选择与以华为为代表的 ICE 巨头合作,或成为传统车企快速追赶智能化竞争的捷径。华为的智能驾驶业务布局两点主要包括:智能驾驶平台 MDC 平台和华为智能驾驶 ADS 算法。

·华为智能驾驶平台:MDC 平台。MDC(Mobile Data Center:移动数据中心)平台是华为智能驾驶的核心,定位为智能驾驶的计算平台,是实现智能驾驶全景感知、地图&传感器融合定位、决策、规划、控制等功能的汽车“大脑”。MDC 平台共有四个产品,分别是 MDC300F、MDC 210、MDC 610、MDC 810,其中 MDC 300F 主要是用在商用车上,另外三个用于不同级别的乘用车智能驾驶。此外在硬件层面,华为拥有自研的摄像头+激光雷达+4D 雷达,能够获取第一手的底层感知数据。

MDC 平台遵循平台化与标准化原则,包括模块硬件层、自适应软件平台层和应用层,并提供配套工具链及端云协同服务。MDC 平台通过软硬件解耦,一套软件架构,不同硬件配置,可以支持 L2+~L5 的平滑演进,能应用于乘用车(如拥堵跟车、高速巡航、自动代客泊车、RoboTaxi)、商用车(如港口货运、干线物流)与作业车(如矿卡、清洁车、无人配送)等多种应用场景。

华为 ADS1.0 与 ADS2.0 升级。华为 ADS1.0 量产的第一款车是极狐αS,这款车 HI 版本上市时间直至到 2022 年 5 月。2023 年 4 月 16 日,华为在智能汽车解决方案发布会上发布了其最新的 ADS2.0 产品,首款搭载量产的是问界 M5 车型。此外根据汽车之心的报道,未来华为 ADS3.0 有望实现点对点的供给,将从用户进到小区车库开始到公司下车的车库里为止一整个链路完全打通,同时可靠性和安全性会大幅度地提升,大幅度降低人为接管的比例。与 ADS1.0 相比,ADS2.0 主要呈现出以下特点:(1)传感器和硬件降本。激光雷达、毫米波雷达和摄像头都出现不同程度数量减少,此外智驾域控处理器芯片算力也从 400TOPs 降为 200TOPs。由于传感器和硬件上的“减法”,使得 ADS2.0 的单车成本有明显的降低,预计未来随着华为在自动驾驶算法上持续更新迭代,有望使得单车端的传感器进一步减配,成本进一步降低。

(2)算法迭代:有图无图都能开。华为 ADS2.0 采用了 BEV 算法,基于导航地图结合道路拓扑网络推理,实现导航地图和真实世界的匹配,减少了对于高精地图的依赖。主要特点是 GOD2.0 和 RCR2.0 算法:·“看得懂物”的 GOD2.0(General Obstacle Detection,通用障碍物检测网络),可以识别通用障碍物白名单外的异形物体,障碍物种类精细识别(如区分救护车、警车等),识别率高达 99.9%。华为采用的方式其实和特斯拉是类似的 Occupancy networks,不过华为很好地利用了其搭载的激光雷达,某种程度上降低了纯视觉感知对于算法算力的高要求,这也是 ADS2.0 在算力上下降的前提条件。

·“看得懂路”的 RCR 2.0(Road Cognition & Reasoning,道路拓扑推理网络),实现导航地图和现实世界的匹配。华为采用与特斯拉类似的视觉算法技术,确定车辆行驶在车道内,根据人类使用的 SD 导航地图提供的路线信息以及路口视觉感知信息,RCR 来推理路口车道之间的关系,从而实现领航辅助。

(3)智驾功能:更加丰富。虽然华为 ADS2.0 在传感器和算力上做减法,但是由于其算法上的重要迭代,其能够实现的智驾功能更加丰富了。根据佐思汽车研究,将 ADAS 功能分为两类:主动安全类和舒适类功能,并对比 ADS2.0(问界 M5)和 ADS1.0(极狐αS),发现:主动安全功能方面,ADS2.0 新增低速紧急制动、异形物紧急制动和紧急车道保持;舒适类功能方面, ADS2.0 新增城区车道巡航辅助增强和哨兵模式。

智能座舱:鸿蒙车机+麒麟计算平台构成丰富生态

华为智能座舱由麒麟芯片、鸿蒙操作系统、鸿蒙 OS 软硬件生态构成,以芯片算力为基础,以座舱 OS 为核心,搭载华为生态提供先进的智能体验。 HarmonyOS 3 智能座舱为用户带来流畅升级的车机操作系统,实现一个主机支持前后五屏流畅并发的顶级享受,而即将落地的 HarmonyOS 4 全新换代升级,涵盖六音区声源定位,通过模块化架构、分层化开发、即插即用的外设平台实现多人多设备、多屏幕多应用相连接的交互体验。

·麒麟芯片

经历了从寒武纪 IP 授权到自主研发崛起的过程,主要用于手机和车载娱乐系统等终端设备。

华为最近发布了麒麟 710A 芯片,以进军汽车座舱领域。麒麟 710A 在麒麟 710 的基础上经过了 CPU 的降频处理,时钟频率从原来的 2.2GHz 降至 2.0GHz,这款芯片由中芯国际代工生产,采用了 14 纳米工艺。目前, 华为已发布车规级芯片麒麟 9610A,相较于上一版麒麟 990A 算力有了显著提升达到 200kDMIPS,超越主流座舱芯片高通 8155,使芯片算力能够满足车载应用需求。

·鸿蒙操作系统

鸿蒙是华为针对各种终端设备开发的全场景分布式操作系统,采用了微内核架构。这一系统经过了长达 10 年的研发,有着 4000 多名研发人员的参与。它基于相同的系统能力,支持多种终端设备的分布式应用理念,包括手机、平板电脑、智能穿戴设备、工作站、车载娱乐系统等等,为各种场景提供全面的服务能力。

·鸿蒙 OS

在华为的全场景智能化战略中扮演着重要的纽带角色,它实现了人与物联网设备之间的紧密连接。华为在云端和终端设备上拥有鲲鹏、麒麟、昇腾等多款强大的芯片,这为其提供了强大的计算能力。当这些芯片与高效的鸿蒙 OS 相结合时,它们将形成一个强大的合力,有助于完善华为的人工智能物联网(AIoT)产业布局。鸿蒙 HarmonyOS 智能座舱是首个车载 OS 内核,在超低时延和功能安全方面实现国产超越,能实现舱内舱外无缝流转,目前 HarmonyOS 车机搭载的应用市场已经打造了 50+鸿蒙精品应用和 150+鸿蒙随享应用,涵盖导航、音乐、游戏、视频、新闻、充电等多方面,实现与 app 智能互联互通。

·鸿蒙生态

鸿蒙系统以“一次开发,多端部署”“可分可合,自由流转”“统一生态,原生智能”三大核心技术理念构建万物智联。其中“统一生态,原生智能”能够将 HarmonyOS 与OpenHarmony 统一生态,HarmonyOS 提供 AI 车机操作系统软件平台化能力,把 API 开放(目前,HarmonyOS 基础 API16000+,车域增强能力 API2000+),供开发者快速集成,打造差异化的服务和应用体验。已有问界 M5/M7、极狐阿尔法 S HI、阿维塔 11、北汽魔方、几何 G6/M6 等多款车型搭载华为座舱生态系统,150 位软硬件开发商加入,实现鸿蒙生态系统一次开发,多款上车,常用常新,持续发展。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

报告合集专题一览 X 由【报告派】定期整理更新

(特别说明:本文来源于公开资料,摘录内容仅供参考,不构成任何投资建议,如需使用请参阅报告原文。)

精选报告来源:报告派新能源 / 汽车 / 储能

新能源汽车 | 储能 | 锂电池 | 燃料电池 | 动力电池 | 动力电池回收 | 氢能源 | 充电桩 | 互联网汽车 | 智能驾驶 | 自动驾驶 | 汽车后市场 | 石油石化 | 煤化工 | 化工产业 | 磷化工 | 基础化工 | 加油站 | 新材料 | 石墨烯 | 高分子 | 耐火材料 | PVC | 聚氯乙烯 | 绿色能源 | 清洁能源 | 光伏 | 风力发电 | 海上发电

继续嗨