前言

提及清朝,许多人的脑海中会立刻浮现出“闭关锁国”、“割地赔款”、“愚昧落后”等标签,这也让很多国人经常对清朝抱着一种贬低的态度。

然而,若将目光投向清朝前中期,我们会发现,清王朝不仅是东亚秩序的绝对主导者,更以惊人的政治智慧与制度创新,奠定了现代中国疆域、民族格局与文化认同的基础!

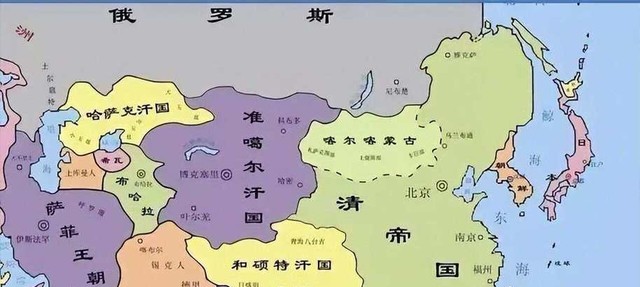

疆域整合

从康熙到雍正,再从雍正到乾隆,三代帝王通过近百年的军事、外交与制度实践,将此前松散的中原与边疆整合为一个政治实体。

1683年施琅收复台湾,结束了郑氏政权与大陆的分治;1690年乌兰布通之战击溃噶尔丹,清朝成功控制外蒙古。

不过,尽管清军在乌兰布统通之战以及之后的昭莫多之战中彻底击败了噶尔丹,但准噶尔汗国给清朝带来的威胁却始终存在。

特别是在噶尔丹死后,准噶尔汗国的继任者依然在持续开拓着汗国的疆域,他们愣是在清朝、沙俄和哈萨克汗国的包围下,扩张数百万平方公里的土地。

从而成为了十八世纪中亚地区整体实力最为强大的游牧帝国,这也让清朝的边疆地区面临着重大压力。

为了能够彻底的消除这样一个威胁,康雍乾三代帝王历经七十多年的努力,最终在乾隆年间,彻底消灭了这个同多年的宿敌。

而在1759年平定大小和卓叛乱后,天山南北首次被完整纳入版图,国人现如今梦寐以求的“秋海棠叶”,就是在这一战后形成的。

更关键的是,清朝以现代主权国家的思维划定边界:1689年《尼布楚条约》首次以国际法形式确立东北疆界。

1793年《钦定藏内善后章程》明确中央对西藏的驻军、司法与宗教管辖权。

至乾隆二十四年(1759年),清朝疆域达1316万平方公里,其法理遗产至今仍是国际社会承认中国领土主权的核心依据。

清朝通过在蒙古推行盟旗制度,以“分而治之”消解游牧威胁;在西藏通过金瓶掣签掌控活佛转世权;在西南以“改土归流”将世袭土司辖地纳入流官体系。

这些政策既尊重地方习俗,又强化中央权威,形成“大统一、小自治”的治理传统,而这种治理模式不仅确保了边疆的稳定,还为现代中国的民族区域自治提供了历史蓝本。

经济繁荣

康乾盛世时期的清朝,通过摊丁入亩(废除人头税)、推广玉米与土豆种植,人口从顺治末年的几千万飙升至乾隆末年的3亿。

广州十三行垄断对外贸易,丝绸、瓷器年出口额达数千万两白银,形成“白银内流”的经济格局,甚至引发欧洲“中国热”。

彼时苏州的丝织工场雇佣织工超万人,景德镇瓷器年产量达数百万件,佛山铁器行销东南亚,这些成就远超同期欧洲作坊经济。

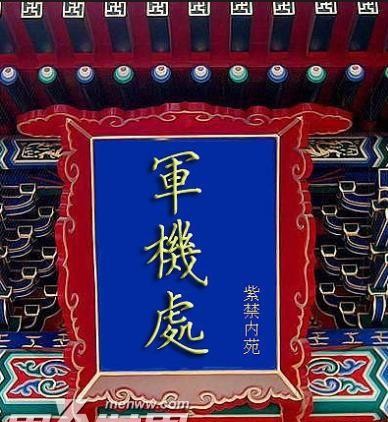

特别是在雍正时期,清朝通过推行的“养廉银”与“火耗归公”遏制了官员腐败;军机处(1729年)与奏折制度实现了决策效率的飞跃,其垂直管理体系被民国政府继承改造。

晚清虽遭列强冲击,但洋务运动仍留下汉阳铁厂(亚洲首个现代化钢铁厂)、江南制造局等工业火种,培育出严复、詹天佑等近代人才。

这些尝试虽未扭转国运,却为20世纪中国的工业化埋下伏笔。

民族融合

“清朝的最大遗产,是为中国保存了一个多民族统一国家的完整躯壳。” ——费玉清

入关初期,满族以仅20万人口统治亿万汉人,其策略充满矛盾:一方面强制剃发易服、大兴文字狱;另一方面又推崇儒学、恢复科举,宣称“满汉一家”。

这种张力在雍正时期达到顶峰——他亲自撰写《大义觉迷录》,驳斥“夷狄不可为君”论,主张“有德者得天下”,客观上消解了传统“华夷之辨”的狭隘性。

而在广大的边境地区,清朝通过满蒙联姻、金瓶掣签等手段,将蒙古、西藏、新疆纳入“多元一体”框架。

至清末,虽然满语几近消亡,满族却深度融入中华文化,藏传佛教成为连接中原与高原的信仰纽带。

结语

清朝既是专制集权的巅峰,又是现代国家构建的起点;既有“十全武功”的扩张,也有“百年国耻”的屈辱。

但若仅以晚清的失败否定其全部,无疑是一种极为片面的看法,我们需要以更加客观的态度去重新认识清朝。

参考资料

《清实录》

感觉小编应该是八旗之后!净在洗!

国父孙中山:驱除鞑虏,恢复中华!

如果是明朝的话,那只会在乎两京十三省的地盘,根本不会在意东北新疆和西藏台湾这些地方,当年曾宪和夏言就因为提收复河套的事,脑袋搬家了