绍兴四年(公元1134)岳飞进行了第一次北伐收复襄阳六郡,七月二十三日收复邓州、唐州,绍兴五年授检校少保(从二品)。

岳飞在绍兴六年开始第二、三次北伐,南阳当时属于邓州,唐州、邓州就是岳家军的出发地,大军进至商、虢地区,前锋直达洛阳外围,收复大量失地,绍兴七年因战功累加特进,拜太尉(正二品)。

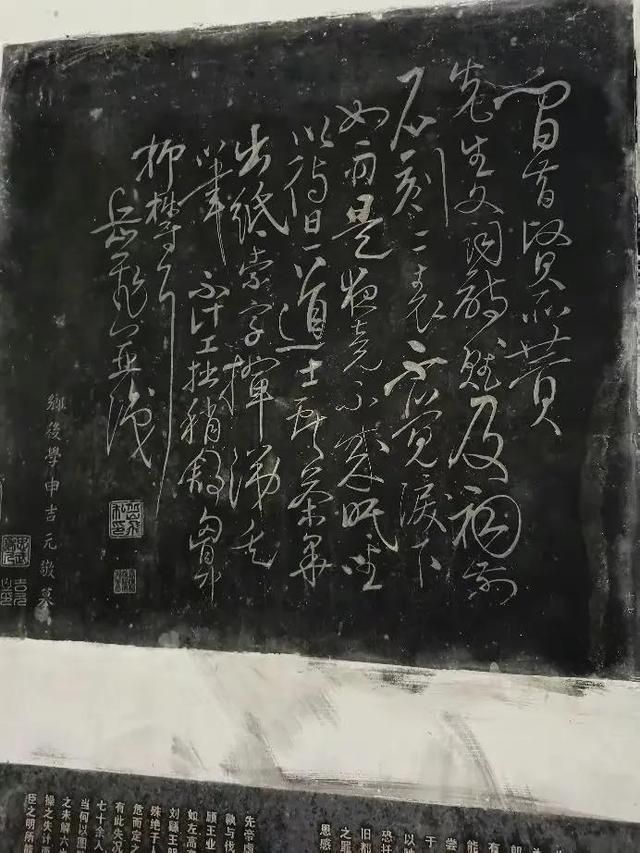

绍兴八年巡视唐、邓期间,岳元帅在南阳武侯祠手书《前、后出师表》。书后题跋写到:“绍兴戊午秋八月望前,过南阳,谒武侯祠,遇雨,遂宿于祠内。更深秉烛,细观壁间昔贤所赞先生文祠、诗赋及祠前石刻二表,不觉泪下如雨。是夜,竟不成眠,坐以待旦。道士献茶毕,出纸索字,挥涕走笔,不计工拙,稍舒胸中抑郁耳。岳飞并识。”

题跋中使用的“少保”印,是他的职印,而不是官司印,因为题文留字不是官方文书,不能使用节度使、宣抚使等官司印,只能使用职印或者私人印章、图章的原因。

这个题跋证明宋代时期,南阳隆中卧龙岗武侯祠已经形成规模,戳穿某躬耕地的谎言,无辜被别有用心的人抹黑攻击,说什么“少保”印章不符合事实,属明代后人伪做,题跋没有避讳”桓”字,等等等,大肆进行贬低歪曲。

前面已经对“少保”印章进行了澄清。

再说说是不是岳飞真迹?鉴定方法有两个:后世题跋为第一,书法笔迹对比第二。

历代收藏过程中,此幅手书上留下多人的墨宝和印章。

明太祖朱元璋,遍寻天下得之后,题字“纯正不曲,书如其人”并珍藏于皇室

明惠宗建文三年(公元1401)十月,翰林侍讲学士方孝孺于卷尾书跋曰:【此二卷者武侯之文,武穆之书,洵可谓古今双绝,以公天下,使百世臣子,诵其文,学其书】,

成祖永乐元年八月,户部尚书夏元吉题再跋:【武穆书法之妙,可以超越宋贤、媲美晋唐】,

明嘉靖户部主事、刑部员外郎杨继盛题:"武穆真迹。嘉靖二十年椒山杨继盛书。"杨继盛是嘉靖年间有名的谏臣,刚正不阿,曾带头弹劾奸臣严嵩。

明末兵部尚书,抗清名将,民族英雄史可法题:"武穆王,英气冠世,精忠贯日……此卷可称双忠合璧矣。"。

清代户部尚书、文华殿大学士、太子太傅蒋廷锡题:"岳忠武书,如天马行空,为南渡诸君子之冠……求事传观数过,不禁叹为神品。"

朱元璋是明代开国皇帝,方孝孺、夏元吉、杨继盛、史可法、蒋廷锡等都是国家栋梁之材,学富五车、宁折不弯,深得后世赞誉。他们留下的题跋一定是经过充分考证的,也是可信的。

笔迹比对,岳飞曾有一副赠送给南阳朋友的条幅,暂称作"南阳帖",再与南阳武侯祠《出师表》《还我河山》石刻进行比对,结果,无论用笔还是结字,三者书法如出一辙,特别是作品的落款"岳飞"二字,足以看出是同一个人书写,真迹无疑。

还有一个问题,岳飞手书出师表是否应该避讳?

中国古代的避讳制度,大致起源于周朝,至宋朝最为具体细致,高宗赵构的避讳最多,达五十多字,到了清代因为避讳,造成文字狱浩劫,这是对华夏文明的严重摧残。

中国古代避讳制度基本分为:

一、国讳:举国臣民,甚至包括皇帝本人,都必须遵循的避讳。本指皇帝本人及其父祖名字;故又称君讳、公讳。

二、家讳:是家族内部遵守的避父祖名的作法。凡父祖名,后世人在言行、作文章时避开以此为名的事物。又称私讳。

三、圣讳:即“为贤者讳”,是对封建社会所推祟的圣人贤者的名讳。圣讳并不像国讳、家讳那样严格广泛。

四、宪讳:下属官员对上司官员的名讳说话行文尽量避开。

宋代虽然避讳很严格,但是对于私讳则没有严格限制:”读书不讳”、”临文不讳”,“私文不讳”,像宗庙、学堂、官府行文,公刊付印书籍等情形是要避讳的。临摹文章无需避讳,岳飞手书二表属于私赠书文,更不在避讳范围内,《洪迈--帝王讳名》中,宋朝官家也没有讳“桓”这个字的,也就是说岳飞即便是写了“无不痛恨于桓灵也”的“桓”字,也谈不上大不敬。于公于私都不违制,不存在任何触犯忌讳的说法。

因此,岳飞在南阳卧龙岗武侯祠,手书”出师表“,事实清楚,时间、地点、人物、事件四要素完整,是毋庸置疑的。不存在“伪作”“避讳”这些谣言说法。