一排长正汇报作战方案时,师长打断道:“停!你毕业于哪所军校?”

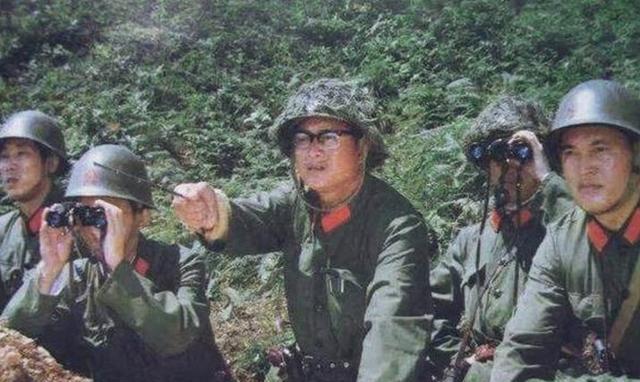

1984年,中越边境某阵地,五连作为尖刀部队,于军营中紧张筹备。二排长马平正激情讲述作战计划,战士们凝神倾听。关键时刻,师长廖锡龙打断了他的精彩阐述。

“等等!”廖锡龙声音凝重却不大,“你毕业于哪所军校?”全场骤静,目光集中于年轻排长。此问背后深意何在?这位22岁排长,将在战斗中创造何种传奇?

一、经历严峻的挑战与试炼,如同血与火的淬炼,考验着个人的勇气与决心。

1984年,中越边境仍战事未平。1979年战争后,越军边境挑衅不断,常越境攻击我方哨所。尤其在云南者阴山,越军占据多处要地,企图在边境建立军事优势。

3月15日,昆明军区司令部获重要情报:越军在者阴山增兵超千人,正构筑24、25、26号高地工事。此三高地地势险峻,一旦被越军控制,将严重威胁我国边境安全。

中央军委经慎重考量,决定由昆明军区十一军三十一师执行此次任务。该师以善战闻名,1979年对越自卫反击战中,曾一日攻克17个据点,战绩斐然。

师长廖锡龙接令后,即刻召集紧急作战会议,强调此次非零星遭遇,乃大规模拔点行动,越军三高地防御完备,需迅速取胜。

作战方案经反复论证后确定:九十三团为主攻,五连因其多次成功组织小规模突击、官兵素质过硬,担任尖刀,其余各连配合行动。此决定基于实战经验。

廖锡龙为确保任务成功,特为五连配备最新通讯与夜视装备,并从团部调派火力支援小组协助。此举在当时属高规格配置。

3月20日,五连获详细作战指令。要求首阶段4小时内攻占25号高地,为攻26号高地奠基;次阶段需在天明前占领24号高地,确保战略通道畅通。

情报显示,越军在三处高地上部署重机枪火力点并埋设大量地雷,且修建交通壕以机动调整兵力,这些对我军作战构成极大挑战。

五连筹备之际,侦察兵意外发现越军在25号高地西侧增设观测所,导致原定突击路线暴露。因此,整个作战方案需重新规划。

此种情境下,五连召开了著名的战前会议,会上出现了师长廖锡龙打断二排长马平讲话的情景。

二、年轻排长面临诸多困惑,他需要在复杂的军事任务与团队管理间找到平衡,确保任务顺利完成的同时,也能维持队伍的士气与纪律。

马平1983年毕业于昆明陆军学院,因成绩优异被分至昆明军区十一军三十一师。军校时,他专攻战术指挥,军事理论考试屡居前列,荣获两次三等奖学金。

战前会上,马平提出详尽作战方案:采用“双向突破、左右包抄”,一排正面佯攻吸敌,两加强班侧翼包抄。并建议高地两侧预埋照明弹,夜间作战时照亮战场,扰乱敌人视线。

马平指沙盘详述战术:“突击时采用三三制,三人一组,互掩前进,既减伤亡,又保机动灵活。”

廖锡龙打断马平,指出其方案缺陷:双向突破需精确时间协调,夜间作战难实现;照明弹暴露位置,易被反击;三三制战术在复杂地形易致部队分散,失去突击力。

廖锡龙执粉笔于黑板,绘者阴山地形剖面图,指出地形阶梯状,越军火力点布于各层台地,构成交叉火网。按原方案,部队将多次暴露于台地间。

随后,廖锡龙指出实际问题:“战场通信中断的可能性你是否考量过?方案依赖小组紧密协调,通信一旦中断,战术体系将瓦解。”

面对质疑,马平无言。廖锡龙分享1979年对越战经验:在者阴山作战,关键在利用地形。山虽陡,却有“水平棱”,可作为突破口。

廖锡龙强调,战术方案的成功在于可行性而非理论完美。他建议马平带士兵实地勘察地形,掌握特征后再制定方案。

谈话触动马平,次日他率两班长冒威胁,抵近25号高地500米处观察,详录敌军工事与火力。侦察发现西北角防守薄弱,为突击行动提供关键参考。

三天后,马平提交修订作战方案:集中全连主力自西北角突击,辅以工兵分队清障,加速逼近敌军。此务实方案获廖锡龙认可。

三、真正的知识来源于战场实践,通过实战经验积累与总结,能够深刻理解和把握战争规律,达到知行合一。

1984年3月25日凌晨2时,"闪电-84"军事行动启动。五连官兵在夜色掩护下悄然接近25号高地,此次行动采用非常规战术,实施"一点突破、集中攻击"。

行动前,马平做出意外决定,亲率突击组任尖刀排排长。虽指挥员惯例不冲锋,但他坚持认为亲临一线方能应对战场变化。

突击组匍匐前进,借地形遮蔽缓慢接近目标,每50米工兵组探雷。此谨慎方式保障安全,虽进展缓慢。3点15分,突击组成功抵达距越军阵地200米处。

此时,意外突发。一战士误触石块,微响惊动越军。哨兵即刻发射照明弹,战场霎时如昼。马平迅速决断:既已暴露,必抢先机,下令:“即刻突击!”

突击组即刻分为三战斗单元:一单元压制敌火力,二单元抢占交通壕,三单元清理地堡。此配置基于马平侦察发现:越军工事呈“品”字布局,控交通壕可断敌支援。

战斗异常惨烈,越军重机枪织就密集火网,子弹密集扫射。突击组利用地形,采用“行进间隐蔽”战术,稳步前行。工兵排雷负伤,马平即刻接手,带队继续冲锋。

3点45分,突击组攻入越军阵地。马平的战术奏效,各战斗单元投掷两枚烟雾弹制造烟幕。越军火力受阻,我方凭借熟知地形,精准攻击各火力点。

4点整,25号高地主阵地被占领,战斗未停。越军于高地东侧暗堡顽抗,封锁26号高地要道。马平命令狙击手压制火力,率突击组侧翼迂回,手榴弹清除最后抵抗点。

战斗历时不足两小时,创局部战役突破纪录。关键在于伤亡甚微,五连仅3人轻伤。此成果有力验证了马平修订战术方案的有效性。

战后检查战场,越军在25号高地设18个火力点、3观察哨、2通信中心,防御严密。速胜关键在突击组熟悉地形与灵活战术,特别是侦察时发现的西北角薄弱点,成为战役突破口。

四、军校教育具备显著的实战价值,通过模拟实战环境和训练,提升学员的实战能力和应对策略,确保他们在未来战争中能够有效应对各种复杂情况。

占领25号高地后,马平迅速组织整理缴获的越军作战文件,发现其作战日志详细记录了地区防御部署。文件显示,越军自信25号高地防御坚不可摧,特别是“品”字形火力配置,被视为抵御进攻的铁壁。

马平运用军校学的地形分析法,寻得防御体系弱点。在昆明陆军学院时,他专攻山地战术,深知“地形决定战术”。此战胜利,彰显了系统军事教育对实战的指导意义。

战后,师长廖锡龙召开作战总结会,指出马平三大特点:正确运用军事理论,实地侦察发现战机,战斗中临机应变能力强。

1984年4月初,昆明军区司令部深入研究了此次战役,发现马平在制定战术时巧妙融合军校教育与实战,如处理交通壕时采用“切断要道”,既节省兵力又达成战术目标,未遵循教科书的“三面包围”。

马平在战斗中的指挥艺术,源于军校积累。于昆明陆军学院,他深入学习了山地作战与夜间战术等课程。25号高地战中,他巧妙运用所学,尤其在夜间突击时,对光线、地形、天气的掌控,彰显其专业实力。

战役后,昆明军区重审军校教育与实战关系,认为马平案例显示教育需结合实践。次年,军区调整军校课程,加大了实战化训练的比重。

此次战役经验被编入军校教材,尤其是马平战前实地侦察的地形素描与作战构想,被保存为教学案例,为军校学员提供了宝贵的第一手学习资料。

马平的经历促使军内反思年轻军官培养方式。传统上,重任需基层历练,但马平凭扎实军校教育,在复杂战场展现出色指挥能力,证明其同样可担重任。

军区总结会上,廖锡龙强调:军校教育旨在培养实战指挥员,理论需结合实战,实战亦需理论指导,马平案例即为明证,此观点后成军区军事教育改革指导思想。

五、将成功经验进行推广与应用,确保这些宝贵经验得以传播,并在更广泛领域内发挥作用,实现经验的共享与效益的最大化。

1984年5月,昆明军区召开战术研讨会,聚焦25号高地战役经验总结及推广。马平主讲,全面阐述从战前筹备至战后分析的各环节。

研讨会上,马平展示作战档案,含初始、修改方案、考察及指挥记录。这些成为新战术训练大纲的重要参考,特别是他制作的地形分析图,以独特标注法标明地形与隐蔽路线,迅速在军区推广。

六月初,军区启动师级战术改革试点,变革传统训练模式,要求指挥员依地形定制战术。训练中强调“三看法则”:审视地形、敌情与我方优势。

军区在战术布置上总结四点:研地形、强侦察、重实用、讲协同,编入手册下发各连,并附马平作战图,成为部队战术训练的重要参考。

七月,军区于者阴山举办实战演习。参演部队依马平经验,先行三日实地侦察。制定方案时,重研地形,寻敌防御薄弱处。演习证实,改进战术训练提升了部队实战力。

军区为便于基层部队学习,将25号高地战役经验概括为“六步法”。

第一步:深入研究地图,了解地形特征,确保对地理环境有全面把握。

第二步:进行现场勘查,核实设想的实际可操作性,以确保其可行性。

第三步:设计实际可行的战略计划,确保方案具备可操作性,以明确指导后续行动步骤。

第四步:实施专项训练计划,确保训练内容具有针对性,以提升特定技能或解决具体问题。

第五步:在战时需具备灵活应变的能力,根据实际情况迅速调整策略,确保行动高效且针对性强。

第六步:需定期归纳并提炼经验,以便及时吸取教训,优化方法,确保持续进步。

“六步法”迅速在军区各部队推广,尤其在山地作战训练中凸显优势。统计显示,采用此法后,部队演习战术更灵活,指挥效率显著提升。

1984年末,军区汇总年度改革成效,数据显示新训练法实施后,部队考核中战术应用成绩显著提升,尤其在山地战术上,官兵适应力与实战意识明显增强。

改革成功源于理论与实践紧密结合。马平经验不仅适用于特定战例,还具普遍指导意义,其25号高地战役中的战术思维,成为军区部队战术创新的重要参考。