聂帅逝世突然,生前专注国家建设议题,未露病状。一日,于熟睡中平静离世,其一生奉献国家,令人敬仰。

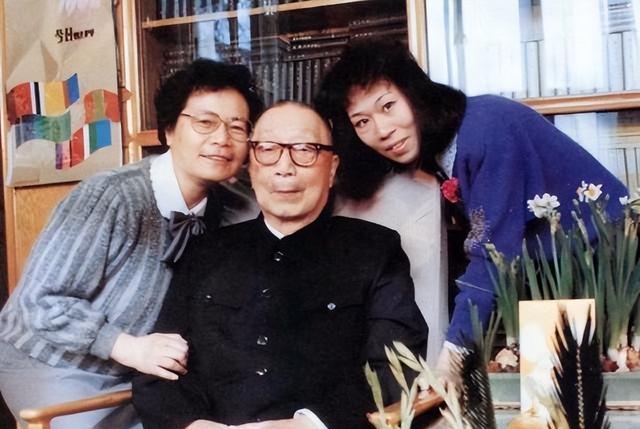

1992年5月14日晚,聂荣臻元帅与秘书和女儿讨论国家建设,提及家乡四川江津发展,满怀期待。当晚,他无征兆地在睡梦中安详离世,是十大元帅中最后一位,一生传奇。

自1899年至1949年,历经战争岁月直至和平建设时期,国家经历了重大变迁,始终坚韧前行。

1899年,聂荣臻生于四川江津的贫苦农家。1915年,在战乱时期,他选择不同道路,考入重庆川东师范学校,这里成为他接触进步思想的关键起点。

在校期间,聂荣臻踊跃参与学生活动。1919年五四运动后,他主导了重庆最大规模的学生游行。此次经历使他深刻意识到中国危机,并坚定了其革命志向。

1922年,聂荣臻赴法国勤工俭学,于巴黎加入中共旅欧支部,踏上职业革命家之路。此行使他习得军事知识,更培养了严谨的工作作风。

1931年九一八事变后,聂荣臻赴华北,在艰难环境中建立晋察冀抗日根据地,该地邻近日军占领区。他提出“堡垒战”战术,要求各村修建防御工事,有效保护群众,成为抗战典范。

1937年抗战全面爆发后,聂荣臻负责平型关战役的预备工作,亲自探查地形并制定周密计划。战役最终获胜,是抗战初期八路军的关键胜利之一。

解放战争时期,聂荣臻任华北军区司令员,提出“分进合击”战术,屡获大胜。1948年,他指挥解放军首次攻克大城市石家庄,运用“围点打援”战术,有效瓦解国民党军防御。

1949年1月,平津战役爆发。聂荣臻以“和平劝降”策略,劝得傅作义将军率部投降,防止了大范围流血事件。此役胜利,为解放军进军华北开辟了道路。

聂荣臻自战争至和平建设时期,军事指挥才能卓越。他精通常规战术,且根据实际情况创新战法,每次战役均实地勘察,谨慎决策,为领导国防科技建设奠定坚实基础。

科技兴国先驱者(1950-1975),致力于以科技力量服务国家,该阶段涌现众多杰出人才,他们潜心钻研,为国家科技进步奠定坚实基础。

1950年10月抗美援朝战争爆发后,聂荣臻任后方总指挥,创立完整后勤保障体系。针对铁路运力有限,他提出分段运输方案,将长运分解为短途接力,提升效率并有效规避美军空袭。

1955年,聂荣臻被任命为国防科委主任,任务是筹建中国核工业体系。面对资金和技术匮乏,且未寻得铀矿的困境,他迅速组织地质队普查,三个月后,在浙江桐庐成功发现首个铀矿。

聂荣臻为加速核工业,采“边建边设边研”方针,于甘肃河西走廊亲选地建首个核基地。条件艰苦,人员居地窝子。他确保科研人员条件,自身却住简陋帐篷。

1964年10月16日,中国首颗原子弹爆炸成功。清晨,聂荣臻抵指挥所。蘑菇云升腾,众人热泪盈眶,聂荣臻专注记录数据。数据确认无误后,他才准许庆祝。

核工业建设之际,聂荣臻强调导弹技术重要性。1958年,他制定“先地后天”战略,主张先发展地对地导弹,再推进航天技术,为中国航天事业明确发展方向。

1967年,“两弹一星”工程步入关键期,适逢“文革”动乱,科研受阻。聂荣臻顶住重压,力保科研骨干,维持核工业与导弹研制连贯性,使多项重要科研得以持续推进。

1970年4月24日,中国成功发射首颗人造地球卫星。聂荣臻强调需备失败预案,设多发射窗口并制定应急计划。其严谨态度保障了发射任务的顺利完成。

聂荣臻在国防科技建设中坚持自力更生、艰苦奋斗,提出科研、生产、使用三结合的工作法,提升了效率。至1975年,他领导下中国建立了较完整的国防科技工业体系。

1976至1987年间,他是改革开放的坚决拥护者,始终立场坚定,积极推动各项改革措施,为国家的现代化进程作出了重要贡献。

1976年国防科技稳定后,聂荣臻专注国家经济建设。12月,他在全国科技会议上首提科技现代化为四个现代化关键,该讲话对改革开放政策影响深远。

1978年春,聂荣臻于中央工作会议提议军工企业转民用。他举第五机械工业部为例,论证军工技术服务民用途径。此建议获邓小平重视,后逐步实施,该部率先改革,应用导弹技术于民用电器生产。

1979年深圳特区规划讨论时,聂荣臻建议引进国防科技企业民用技术促地方工业。他推动多家军工企业在深圳设研发中心,某雷达研究所建的微波通信设备厂成为当地首批高科技企业之一。

1980年底,聂荣臻出席中央军委扩大会议,提出军队现代化建设建议:调整科研机构、改革军校教育、推进军民两用技术研发,为80年代军队改革提供重要参考。

1982年全国科技大会上,聂荣臻提出科技与经济结合方案,以原子能技术为例说明应用途径。他推动核技术在农作物育种、工业探伤等民用领域的广泛应用。

1984年,聂荣臻考察上海微电子工业基地,重点关注军用集成电路转民用问题,要求制定技术转移方案并协调解决转产难题,此次考察促进了中国民用电子工业的发展。

1985年初,聂荣臻向中央报告,提出发展高新技术产业构想,建议全国建高新技术开发区转化军民科技成果,此建议后成为中关村等科技园区建设的重要依据。

1986年,聂荣臻在国家“863计划”论证时提出诸多建设性意见,主张航天技术用于气象预报、通信导航等民用领域,并规划了技术路线图,为中国高科技产业发展明确了方向。

1987年后,聂荣臻虽离职,但仍关心改革开放。他常与科技人员交流,掌握科研所改革动态,并向中央反馈问题与建议。

严谨务实的生活态度贯穿1988至1992年间,该阶段强调行事认真细致,注重实际,以稳健的步伐推进日常生活与工作。

1988年,89岁的聂荣臻坚持严格作息,每日6点起床,先体操半小时,再读报阅文。他记录工作日记,关注国内外科技进展,尤重航天领域最新动态。

1989年春,聂荣臻着手整理个人档案,指令按时间排序分类存档。期间,他发现部分历史文献需补充,便撰写回忆文,反复修改以确保无误,并核实记忆模糊的细节。

1990年,聂荣臻日程紧凑,上午处理文件,下午接待访客或参会。休息时亦思考不断,床头常备笔记本,记录国防建设与科技发展思考,笔记满满。

1991年初,聂荣臻获家乡四川江津的农业发展规划。他虽高龄仍详读并提出建议,强调科技成果应用于农业,引进先进技术。此建议后成当地农业发展重要参考。

聂荣臻生活中坚持艰苦朴素,房间仅置必要家具与书籍文件。衣物久穿不换,破旧方添新。用餐时,他强调不浪费,剩饭剩菜需即时处理。

1992年初,聂荣臻身体日渐衰弱,但工作习惯依旧。他每日阅读报纸,掌握国内外动态。临终前几月,他撰写数篇科技文章,寄托了对中国科技前景的期望。

聂荣臻办公室保持军人严整,文件分类排列,笔筒中笔序井然。每日工作毕,必检桌面整洁。他一生秉持此一丝不苟作风。

聂荣臻生命末期仍心系国家建设。1992年5月14日,他与秘书探讨家乡发展,强调发展科技教育,培育专业人才。此次谈话成为其最后的记录。

聂荣臻日常起居自律性强,从不要求特殊待遇,待人温和有礼。对年轻人请教,他耐心解答,这种谦逊态度与其历史地位鲜明对比。

对历史人物或事件的地位与贡献进行评价时,需基于史实,明确其影响与意义,确保评价客观公正,准确反映其在历史进程中的作用。

聂荣臻对新中国国防科技贡献卓越,1949至1992年见证其从无到有。在“两弹一星”工程中,他提出“三结合”方法,有效衔接科研、生产、使用,后被广泛推广。

聂荣臻在国防科技工作中构建了全面的项目管理体系,1955年组建国防科委时即制定详尽管理制度,涵盖立项论证、技术评估、试验验证,确保重大项目顺利,后成为大型科技项目重要参考。

聂荣臻在军民结合上开创先河,1978年后力促军工技术转民用。他推动军工企业生产民用产品,解决转型问题,促进民用技术进步,为中国特色科技发展积累经验。

聂荣臻在科技人才培养上建立了系统机制,1956年提出“又红又专”标准,要求人才兼具专业与责任。他重视青年培养,建议设科研基金支持,为中国培育了众多科技骨干。

聂荣臻1964年提出“三步走”科技发展战略:先解国防急需,再推产业升级,终达全面现代化。此战略深刻影响中国科技规划,其选择标准至今仍具指导意义。

聂荣臻在国际科技合作中坚持独立自主。1970年代,他主张国际合作与掌握核心技术并重,此思想深刻影响中国科技。他提出的“引进、消化、创新”路径,成为科技进步的关键经验。

聂荣臻工作方法值得借鉴,他强调调研,决策前必深入基层。处理问题时,他注重实际,反对教条。其实事求是作风,为中国科技工作树立了优良传统。

聂荣臻在科技体制改革上贡献诸多建议。1980年代,他力挺科研院所市场化改革,打破条块分割,推动资源整合,为后续改革明确了方向。

聂荣臻强调科技档案整理保存,要求详录重大科技项目全程。这些资料成为研究中国科技发展的重要依据,并主张及时总结经验,为科技工作累积宝贵知识。