对于初学者来说的确是很好的办法。

直接观察和模仿大师的作品,能到他们的构图、用线、用色以及整体的风格处理。有一个这样直接的成品摆在面前,迷茫感也会减少。

但这也只能算是个缓兵之计。

尤其是对于那些要艺考的孩子们来说,重要的反而不是临摹、而是思考和实践。哪怕你能和原作画出99%的相似度,一上考场,就能画得一样好吗?

这明显不是一个正反馈的结果。你在临摹上“越努力”,反而越画不好。就像做题一样,有的学生拿着参考答案对着题去抄、甚至反复刷题,他能把题抄得又熟又透。

可是这只明白了做题技巧,没掌握到原理。结果考试换个了壳,就完全做不出来了。

这常常也是我们说的无效学习,在绘画上就表现为无脑临摹。

要说真的,临摹永远都只能作为一种短期过渡的工具来使用,毕竟技巧效果是可以后期训练达到的,而思维却是一开始就要培养的前提。

有学生经常会想:明明都在同一个画室里学习,TA的练习量甚至还没我的多,为啥TA就能进步的飞快?

那是因为在同一个起步阶段下,别人在临摹时候培养了观察能力,而大部分人多数时间都只在单纯地复制眼前的景象。

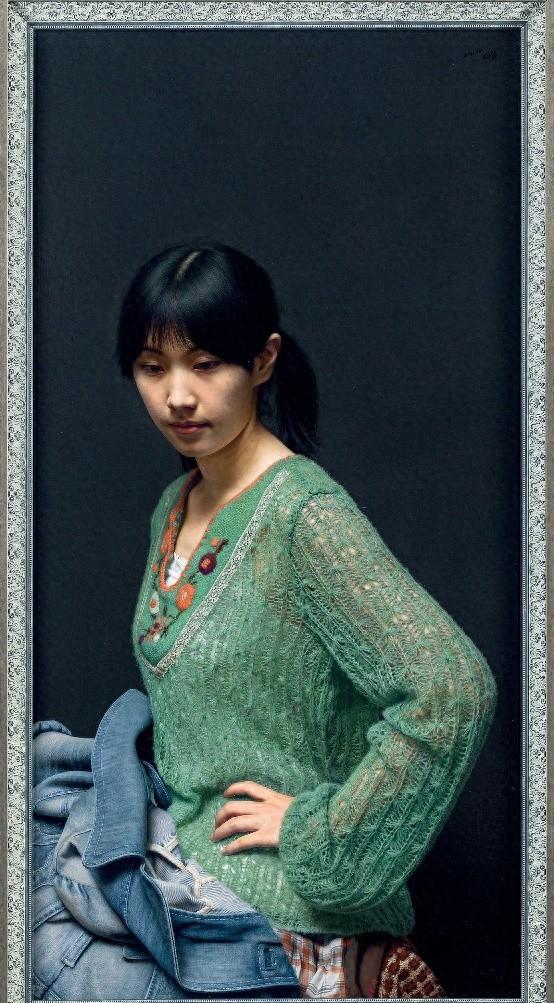

绘画作品并不总是独立的图像,它往往带有情节或思想。哪怕是冷军的超写实画作,也是对日常生活的一种反映。

摄影照片能做到如此百分百的精细吗?恐怕,这个论题就是人与技术的一个博弈。

作品的眼神、细微表情和姿态的描绘,里面就蕴含了许多人性化的情感。作为极端写实的画家,他在题材的选择和内容表达上的切入,给观者形成了全面的张力。

虽然冷军的作品表面上看是对现实的极致模仿,但他也在质疑传统的“写实”概念。冷军的超写实主义是对现实的深度再现,甚至带有一些戏剧性和夸张的意味,这不仅让人感叹技术的高超,也反映了他对艺术表达极限的探讨和对现实本身的思辨。

极致的写实可能也是想要提醒人们,眼见未必为实。因为现实可能比我们看到的还要更复杂、更难以定义。

所以话说回来,临摹不是最好的途径,而写生才是。

在之前的一次访谈中,冷军也是如这样表态的。

当下的技术力已经能达到非常高的水平,我们没有必要和设备去比谁的质量更高、更没有必要去做一个老实的复印机。

“复印”这件事本身就很没意义,主动参与创作、让绘画变成一个充满生机和饱满有力的事情,才是我们绘画人应该要做的。

即使是在临摹,你也可以在绘画过程中多问问自己:

作者为什么要选择这个构图?

这个角色/物体的情绪/氛围如何?

下次我要创作的话,我会怎么表达?

……

这是一种想象创作。若没有如此的想象力,恐怕冷军也很难画出来个一二吧。

写生的时候,面对眼前的山水、建筑这些构景,其实老师会教导学生在实地要充分发挥能动性。

如在一幅景色描绘中,我想要表达一棵古树的生命力,那么树干表皮的苍斑驳、和树根的盘根错节就是这幅画面中该重点表达的对象。那么其他的都不重要,就没必要把整个场景的一草一花都描绘下来。

其次,积累绘画素材也很重要。

除了从知名艺术家的绘画作品上了解他们的表达、跨领域的艺术(摄影、雕塑、电影和文学作品)也都能成为形成自己风格的灵感来源。不同艺术形式的结合与交叉,也会给你的绘画思维带来新的火花。

真正的绘画思维并不是闭门造车,而是从生活中汲取生动的素材。一味地临摹会让人固守一种方式或风格,绘画瓶颈也容易因此而来,得打破习惯化的思维模式。

最后,再补充他的一些个人评价,希望以上见解能对你有一些启发: