中国历史上,儒家思想一直被视为治国之道的核心。

宋朝、金朝、明朝和清朝这些汉族政权无不高举"以儒治国"的旗帜,然而,当蒙古人东征中原,建立了元朝的时候,他们却彻底抛弃了儒学这一华夏文化的精髓。

作为一个游牧民族,蒙古人为什么会做出这样的决定呢?

君臣之间的约定

君臣之间的约定契约是封建性君臣关系确立的重要标志。华夏的封建君臣关系是通过“策名委质”来实现的君臣之间以锡命、策命、盟誓等形式申述各自的权利义务。

如重耳与狐毛、狐偃存在甥舅关系作为君臣则是通过契约来确立政治效忠关系。草原上的君臣关系确立也需要契约化的礼仪形式《蒙古秘史》记录了许多这样的誓言。

由于游牧的高流动性,封建制的属人主义较中原更甚,草原各部族也存在类似春秋各国的制度竞争局面。

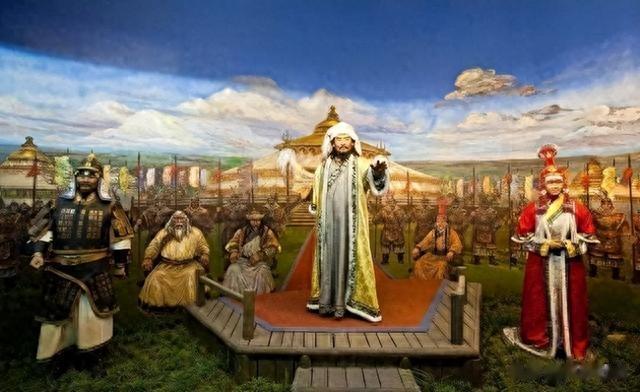

成吉思汗崛起的根本原因是更好地履行了封建义务,这从对手札木合的评论中也可看出端倪:

“你有能干的弟弟们,你的友伴皆为英豪,你有七十三个战马(般的豪杰),因此我被安答你所打败。”

成吉思汗之德,本质是“平章百姓,协和万邦”的合众能力。

草原上流传着“铁木真衣人以己衣,乘人以己马,真吾主也”的说法,成吉思汗依靠“智囊集团”“那可儿集团”不断壮大而取胜,这与文王受命“日中不暇食以待士,士以此多归之”大有相通之处。

文王“封建亲戚,以藩屏周”,成吉思汗的分封亦类乎此。晚清蒙古族儒者尹湛纳希从封建制角度评价成吉思汗在华夏治道上的意义。

每个朝代的国家都遵循古代秦始皇号令天下的法典,只有大元朝太祖皇帝一人没有这样做。他把近亲功臣封为四色五方,各封汗王,这岂不明明是效仿尧舜禹汤文武之举吗?

草原与华夏共同的封建政治文化是蒙古民族(也包括一般意义上的北方民族)能够接受儒学的重要基础。

天命观念

天命观念天命思想是儒家最重要的观念范畴之一,也是华夏政治秩序的根基。在蒙古族传统哲学观念中,“天”或“长生天”(了MengkeTengeri)同样是最高的统摄力量。南宋使者彭大雅记录蒙古族风俗时写道:

其常谈必曰:托着长生天底气力,皇帝底福荫。彼所欲为之事,则曰:天教恁地。人所已为之事.则曰:天识者。无一事不归之天,自秘主至其民无不然。

汉文古代典籍中,“腾格里”一词最早出于匈奴,写为“撑犁”,《汉书·匈奴传》载“匈奴谓天为撑犁”。“萨满式的文明是中国古代文明最主要的一个特征”,作为华夏主流政治文化的儒家起点也正是基于萨满教。而蒙古语中,萨满被称为“博额”(。萨满教背景下巫权与治权紧

密相关。“国之大事,在祀与戎”,这一点在中原和草原几乎相同。在华夏,王权是通过“绝地天通”割断了巫权与天意的沟通,“绝地天通”遂成为华夏政治秩序变革的标志性事件,其本质是提升治理的理性程度和公共属性。

“绝地天通”之后,忠信伦理凝成的文明共同体才有可能被维系。有时王权与祭司合为一体,所谓“作之君、作之师”:有时二者又由不同的人物承担,所谓政统与道统之相分。

成吉思汗在忧患中长大,很早就显示出与腾格里感通的能力。被三姓蔑儿乞人突袭并抢走新婚妻子,是青年铁木真最大的挫败。

《秘史》103节详细记载铁木真反复呢喃“合勒敦·不儿罕山,庇护了我蝶蚁之命”,并且面对太阳,手托帽子,腰带挂于颈上,九次跪拜、洒奠而祝祷。

他毫不掩饰自己“惊惧惶恐已极”的情绪,立下“每天早晨要条祀,每天都要祝祷”的誓言。成吉思汗认为得到不儿罕山的“庇佑”而首次明确了天道信仰。

在与札木合、王罕联合击败了蔑儿乞人后,成吉思汗明白表示复仇的成功是“靠天地给增添力量,被有威势的苍天所眷顾,被母亲大地所顾及”。

处决通天巫阔阔出,是草原政治生活的一件大事,其意义近似于中原的“绝地天通”。阔阔出是被成吉思汗呼为“蒙力克父亲”的第四子,蒙古人把他称做帖卜一腾格里。

他惯于揭示玄机,预言未来的事情,并且常说:“神在和我谈话,我在天上巡游!”他经常来对成吉思汗说:“神命你为普世的君主!”他还将“成吉思汗”的称号授予他,[并且]说道:“神降旨说:你的名字必须如此!”

阔阔出是萨满们的领袖,对成吉思汗受命有极重大的拥戴之功。但他很骄横,竟然代天宣称成吉思汗和其弟哈萨尔“轮流坐庄”,挑唆成吉思汗对哈萨尔下手。

在正妻李儿帖的苦谏之下成吉思汗才蟠然悔悟,令幼弟帖木格将阔阔出处死。这是一场惊心动魄的政治斗争,它标志着草原上的秩序由“巫汗共主”转换到了汗权独大、大汗可以独立解释天意的阶段。

自此之后,固然再无人敢于挑战至高无上的汗权,萨满代天言事的神秘性也转而为富有道德理性的札撒、必力克处决阔阔出亦意味着对血亲伦理的维护。

除“绝地天通”外,华夏的天命观还经历了从“命定论”到“命正论”的转换。

认知的转换与不同

认知的转换与不同周人以小邦而兼大国,产生了一种“忧患意识”,体现为“皇天无亲、惟德是辅”等一系列具有道德理性的观念室韦、蒙古部落原先作为草原上的一个小部族,其崛起亦是以小邦而兼大国:铁木真幼时饱经风霜,自然具有强烈的忧患意识,他非常强调意志力在命运中的巨大作用。

其著名的教子训诚有言:“不要因路远而踌躇,只要走就必达到:不要因担重而畏缩,只要扛就必举起。体力坚强只能战胜独夫意志坚强才能战胜万众。”

在大量的必力克中,成吉思汗反复强调意志品质的重要性,这些训示令人想到《中庸》“力行近乎仁”、孔子陈蔡绝粮而“弦歌不衰”、孟子“天将降大任于斯人”等关于意志品质的论述。

而在目睹草原上部族纷争、百姓流离失所的苦难后,成吉思汗产生了追求良政善治的愿望:“苛政若是临到头上,那将要比猛犬还坏。”窝阔台即位后反复申说:“朕的父亲成吉思汗辛苦建立了国家,因此不能让百姓受苦,要让他们安安顿顿地享受幸福。”

在华夏方面,经过殷周鼎革,周人讲的“德”也主要体现为仁民爱物之治道指向。草原上这种由“命定论”到“命正论”的转换,“以诚配天”思想的出现,也是在成吉思汗手中完成的。

华夏天命观引出了具有强烈政治和治理指向的“道”的概念。

董子言“王者有改制之名,无易道之实”,宋儒赵普谓“道理最大”。《秘史》中“约孙”一词出现了38次,可蒙古族仅次于“腾格里”地位的重要政治哲学概念。

《秘史》中成吉思汗用“大道理”一词凡两见,一次是赞扬纳牙阿不背弃正主,另次是赞扬失吉忽突忽拒绝私相授受而“识大体”,皆关乎治道之根本。

对比发现,蒙汉天命观有广泛的共通之处。它们都起于萨满教万物有灵的文化背景,经过“绝地天通”的理性化进程,经历由“命定论”到“命正论”的转换,开出一种以政治和道德理性主义为主、追求良治善政的尚道精神。

此下一系列伦理道德观念皆由相近的天命观念引出。此外这时的蒙古族已开始接触基督教和伊斯兰数文明,成吉思汗对于不同宗教是经过一番选择的,在对摩西、耶稣和穆罕默德的教义进行长期对比之后,最终仍然选择了长生天的信仰。

在多元文化的激荡下还能保持东方式的文化自觉是很不容易的。

总的来说,蒙古族在接触汉文化之前,特别是通过成吉思汗这一“圣王”的提撕,已经相对独立地发展出“准儒家”的观念品格,这是蒙古族儒学接受最重要的思想基础。

草原与中原天命观念有无不同?华夏文明中的天是“高贵的单纯、静穆的伟大”,不因为任何特殊原因亲昵于某个特定族群或个人,人必须“小心翼翼,昭事上帝,幸怀多福”。

天的意志有十分精微、难于把握的一面,一旦失去小心谨慎的态度就很容易失去天的眷顾。天甚至不惜惩罚降灾,打击不遵守天命的统治者。

在草原方面,虽然成吉思汗也曾饱经忧患,但长生天对他的护佑显然更加宽仁。因此,成吉思汗对长生天是感恩多于敬畏,悦服多于惧服。

他在感谢上天的必力克中宣称:“你使大地之上,除了我自己的社稷别无其他国家,在我之上不叫再有其他权力。”成吉思汗很少提到“天罚”的一面。直到和儒道文化接触以后,中原人士大力向成吉思汗宜导“天罚”观点,但天罚的观念在有元一朝始终不甚彰显。

儒家提倡的敬天理念,是要求统治者以戒惧的态度对待上天,保守祖宗成法,不要妄为折腾而残虐人民。

但因袭日久,无力抵御游牧民族袭扰也成为农耕文明摆脱不掉的印记。

在法家权力理性高度成熟之后,以戒惧的态度对待上天是否一定转而以宽仁对待部属与人民,也成问题。

相反,草原统治者相对积极的天命观也可能转而成为一种对待人民时的自信态度,因而并不限制公共舆论的批评嘲讽,不对人民自由生产经营加以过多干涉。

满清不是以儒治国而是以屠刀治国,元朝是以无为治国