大家好,我是梨白,一枚历史和写作萌新爱好者,欢迎关注哦~本文为原创,盗文必究!

不出正月就是年,梨白在这儿给大家拜晚年,祝愿大家新的一年身体健康,财源滚滚,万事顺心!

大家伙一看文章题目,有没有一种梨白放“马后炮”的感觉,那可不是,还是那句话,不出正月就是年。

最近梨白读了几本旧时杭州的书,还没看完就想着上来和大家分享了。这喷薄的分享欲根本停不下来,当然还因为要是再不分享年就过完了,哈哈哈。

废话不多说,上“菜”!

在宋朝的时候,春节还叫元旦,“禁中以腊月二十四日为小节夜,三十日为大节夜(《武林旧事》)”。

《武林旧事》作者是南宋的周密,武林为杭州别称,《武林旧事》记载的正是南宋时期都城临安(武林)的一些风物习俗和人情风貌。

上面禁中指得是内廷、皇宫,南宋杭州的小年是腊月二十四,这倒是延续了北宋东京开封的习俗,“二十四日交年,都人至夜请僧道看经,备酒果送神,烧合家替代钱纸,贴灶马余灶上。(《东京梦华录》)”

本来梨白想说这点倒是和北方腊月二十三过小年不同,但在看了高诵芬女士的《山居杂忆》后,梨白突然又觉得杭州的小年日到底是哪天还不好说,但不变的是小年确实就在腊月二十三和二十四日两天“蹦跶”。

高诵芬女士生活的时代是民国,她出身当时在杭州有着“高半城”一说的高家,他们家是在腊月二十三祭灶的,这倒和北方现在延续的习俗一致。

并且她在书中提到腊月二十三祭灶,吃灶糖,这也和北方现存的习俗有着相似之处。当然高女士在书中也提到了一些杭州在民国史小年特有的习俗。

比如要给灶王爷烧一顶轿子,助他上天言好事,祭灶的供品中还会有一种小的糖圆子,叫“亮眼汤圆”,作用就更搞笑了,是提醒灶王爷亮眼,看清家中发生的一些事情,多说好事。

另外,高女士也提及了《清嘉录》中送灶的记录,说吴地是腊月二十四祭灶的,也要吃粘牙的糖,不过他们叫“糖元宝”,还要吃“以米粉裹豆沙馅为饵”,叫“谢灶团”。

这点倒是和《武林旧事》中记载的二十四日“交年”的习俗相似,“祀灶用花饧(一种麦芽糖,北方就成‘灶糖’)、米饵及烧替代,及作糖豆粥,谓之‘口数’。”

和杭州不同的是,吴地还延续了南宋时“交年”请僧道看经的习俗。

梨白周边杭州的小伙伴都是腊月二十四过小年的,也有人说不过小年,腊月三十就是小年夜,不知道这种说法是不是又应了最初那句“禁中以腊月二十四日为小节夜,三十日为大节夜(《武林旧事》)”,所以小伙伴们你家什么时候过小年,大家可以在评论区友善讨论,不准吵架。

高诵芬女士书中记载杭州他们家里腊月二十六夜里是是要请财神爷的,供品也是非常丰富,“整头猪、鸡、鸭、肉供满一桌,供到半夜,放花炮送财神。”

这里高女士一请一送其实把梨白也弄糊涂了,不知道现在杭州的小伙伴们是个什么习俗,在北方,就梨白家乡,我们是初五“破五”迎财神的。

等着二十九日,高家就开始供祖宗画像了,他们管这些画像叫作“神像”,我们北方有些地区叫传家轴子,也有的地方叫“影”,类似祖宗影像,这种说法在《红楼梦》中也有提及“列祖遗影”。

高女士家里绝对是富贵之家,也没分家,家里共用一个大门,所以负责操持祭祖这事儿是轮流的。

轮到她家里时,是要准备祭品的,这里就有粽子、桂圆、荔枝、花生堆得高高一盆盆,这些应该也是他们家在过年时会吃到的节令美食。

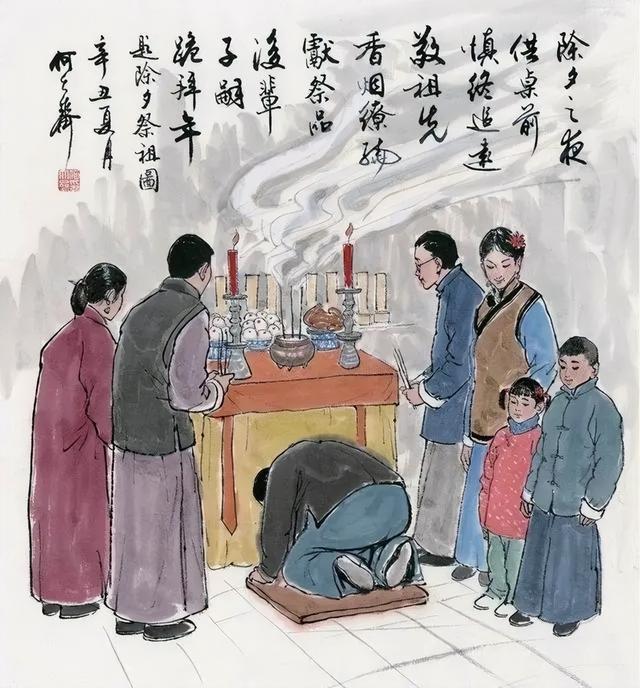

二十九挂神像,真正祭拜的时间是三十,桌上所供的物品和迎财神差不多,各房头男女来听上祭拜,这里男女不见面,和《红楼梦》中的记载倒是有异曲同工之处。

在高家,年二十九是仆人们吃年夜饭,吃十个菜,叫“十碗头”。

梨白在杭州待得时间不算久,不知道杭州有没有十碗头一说,但“十碗头”这个词梨白最早是在绍兴听到的,现在仓桥直街上还有一家专门做“十碗头”的店。

不知道是不是民国的时候老百姓家里生活不如大富大贵之家,所以就吃“十碗头”,其实我们北方山河四省,山西陕西也有类似的蒸菜,四川梨白也见过,这点咱们老百姓之家应该是有共同之处的。

仆人们二十九吃,高女士一家是三十吃,也叫“分岁”,咱们北方叫守岁。

但读到“分岁”这个词儿,梨白觉得很贴合,毕竟守岁等过了三十还是得加一岁。

高女士对她家的年夜饭印象不深,自己的几道菜,有蒸笼里放着的用稻草一张张隔开的春卷皮子,吃的时候夹上春笋、肉丝、韭芽黄,看到这儿倒是让我想起北方立春时吃的春卷了。

除此之外还有油炒的黄豆芽、萝卜条和雪菜,叫如意菜,如果梨白没记错的话,这道菜《红楼梦》的年夜饭里也有。

有菜当然也有有甜品,高女士家年夜饭必有“藕脯”,是用红糖、红枣、老茭肉、白果煮的甜菜,她还点出过年吃藕的原因,藕多孔,寓意“路路通”。

《武林旧事》中也有关于三十守岁习俗的记载,大家要吃年夜饭,还会准备很多小游戏,皇帝也会给亲王、宰臣之家御赐吃的、喝的、金银财宝,以示重视,这点在《红楼梦》中也有记载。

《武林旧事》中也有一般老百姓之家过除夕的记载,大家要迎祖先,祭祀祖先,放鞭炮,要彻夜喧闹,叫“聒厅”,不知道现在彻夜明灯是不是和这个习俗有关系。

“小儿女终夕博戏不寐,谓之‘守岁’”,这么一看古时杭州的习俗和民国时期是没有什么大变化的。

等到了大年初一,高家的保姆会在高女士刚睁开眼的时候就把橘子瓣和干荔枝塞到她嘴里,“橘”和“荔”是吉利的谐音,讨个彩头。

还因为橘子是福建来的,又叫“福橘”,吃了可以带来福气,所以谁说咱们的老祖宗不讲谐音梗。

高女士说橘子和荔枝干是他家里过年给孩子必吃果盘之一,不知道现在的杭州小伙伴还吃不吃这两样美食,同时,家里准备的还有各种干果和糖果,这叫“岁盘”,感觉这个习俗我们中国大多数地区应该都是有的。

初一早上吃橘子这事儿其实在鲁迅先生的《朝花夕拾》中也有记载,不知道是不是江浙地区都有这个习俗。

除此之外,孩子们过年最期待的必须是压岁钱,这个历史就悠久了,也有“压祟”、除祟的意思,是长辈对于小辈的祝福,《红楼梦》中有记载,而高女士的母亲也会在她的枕头底下压一个红包给她。

初一穿新衣应该是全国都有的习俗,记得《东京梦华录》中说过,冬至、元旦,不管有钱没钱,就是借钱也要置办一身新衣服,可见人们对于这两个节日的看重。

高女士家里是民国时期典型的老派富贵之家,大家穿了新衣要先和父母说“恭喜”,然后还要拜灶司菩萨,要去大厅中拜“天地君亲师”的牌位和祖宗堂,然后向父母、长辈叩头,这叫拜年。

所以说磕头这事儿真不是山东人的专利,还是那句话,给天地君亲师父母长辈磕头不丢人。

大家都知道,我们山东人过年吃饺子,但其实很多南方地区不吃饺子的,比如高女士家里。

高女士家里会吃糖汤年糕、肉粽、豆沙粽、枣泥粽、红枣莲心宗等等,不知道现在的杭州小伙伴正月初一有没有特定的美食。

吃完了早饭,高女士就会在父母的带领之下前往各方长辈处拜年,这倒是和我们山东的习俗相近。

高家是大家族,年初一也会有账房先生、坟亲(给家里管祖坟的人)、店里、厂里的经理拜年。

白了年,初一还要在家“兜喜神方”,就是查看历本,看看明年喜神的方位,然后到这个方位兜一圈,祈求来年喜事不断。

这让梨白想起了《红楼梦》中王熙凤之女生病,查看花园方位的神仙,应该是一样的,只不过大年初一第一天,大家讨喜都去找喜神。

高女士家里初五之前都是近亲拜年,初二她会跟着母亲去外婆家,从正月初五到十八“落灯”来的就是远亲、近邻或者和高家有往来的婆婆奶奶,主家也会给红包、年糕和粽子。

高女士还回忆了正月里在家放鞭炮的事情,当然人家家里就是男佣人放鞭炮。

她还格外提到了一种可以让小孩拿在手里燃放的烟火,叫“滴滴精”(我们山东至今还叫滴滴金,滴啦金),就是咱们现在说的仙女棒,怎么样,老祖宗早在百年前就玩上仙女棒了。

在高女士笔下,正月十三杭州城就开始“上灯”了,家家户户开始买灯,这个习俗我们山东老家也是如此,小朋友们还会互相攀比大家的灯。

从正月十三杭州城开始陆陆续续有灯会举行,迎龙灯,但是高女士并没有实地看过,因为“当时一般家教较严的人家都不出去凑热闹”,毕竟有拐孩子的,还有瓜田李下的说不清楚。

大家想想《红楼梦》第一张甄香莲,也就是香菱不就是元宵灯会被拐走了吗?

高女士家里正月十三,家里会做圆子,店里也有圆子卖,也叫“元宵”,晚上元宵要先供祖先,再一家老小吃。

大家都知道元宵是滚的,馅料做成糖块,一遍遍浸水,一遍遍裹江米粉,而汤圆则是包的,不知道当时杭州的元宵是那种做法,现在大家家里又吃汤圆还是元宵,咱们评论区见。

高女士记载过年最后一个节目叫“落灯”,就是正月十五,把挂着的灯除下,还有年前、过年多次祭拜的祖宗画像取下来,除像之前还要以圆子、酒菜、香烛最后一次祭祖,还要焚烧锡箔。

后来人们还把“落灯”延迟到了十八,新年的活动又热闹了三天。

读到这里时梨白发现其实全国各地祭祀祖宗的仪式可能有差别,但是步骤和寓意大意是相同的。我老家会在十三、十四做萝卜灯,十五、十六在祖宗影前、坟前供萝卜灯,放鞭炮,寓意送灯、送祖先,也意味着年过完了。

写这篇文章的目的就是在读高诵芬女士的《山居杂忆》想要和大家分享,并且在读书的过程中很多片段让梨白又想到了《东京梦华录》、《武林旧事》、《红楼梦》以及我们老家的一些习俗,就想上来和大家探讨。

且最近各地非遗遍地开花,甘肃的高叶、社火、陕西的秧歌、潮汕的英歌、福建的游神、浙江的板凳龙、河南河北的北狮等突然让梨白有一种文化传承的自豪感,就产生了分享欲。

最后希望大家都能自信地传播我们的中华文化,为我们五千年的文化延续而自豪!你家又是怎么过年的,有什么习俗,快在评论区和小伙伴讨论吧,期待大家的转赞评。

(文中所有图片来自网络,如涉侵权,请联系删除,万分感谢!)

参考书籍:

《东京梦华录》

《武林旧事》

《山居杂忆》