【按】前不久,我先後發表了《解剖一隻“麻雀”證明“古籍整理應該推倒重來”》和《再剖一隻“麻雀”證明“古籍整理應該推倒重來”》。可能還有人覺得沒有達到需要“推倒重來”的程度。那就再剖一隻“麻雀”,即岑參的《白雪歌送武判官》。與前兩次不同,此次“一石二鳥”,即有兩個目標:中華書局2004年版《岑嘉州詩箋注》(下文簡稱《箋注》)和上海古籍出版社2004年修訂版《岑參集校注》(下文簡稱《校注》)。這一次的問題,比前兩次更嚴重!

中華書局2004年版《岑嘉州詩箋注》

上海古籍出版社2004年修訂版《岑參集校注》

白雪歌送武判官归京

岑参

北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。

忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。

散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。

將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。

瀚海闌干百丈冰,愁雲慘澹萬里凝。

中軍置酒飲歸客,胡兒琵琶與羌笛。

紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。

輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。

山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

【再校注】

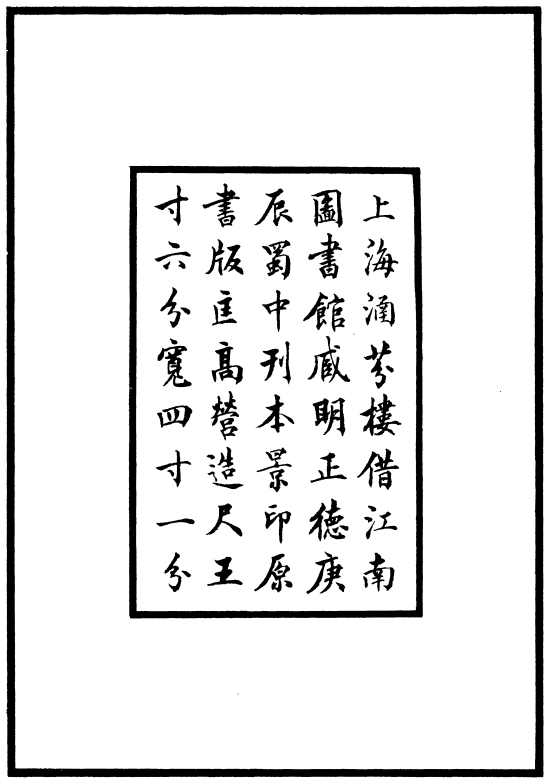

(1)《箋注》例略稱,此書的底本為“明正德十五年濟南刊七卷本《岑嘉州詩》(即四部叢刊縮編影印本)”。而事實上,四部叢刊集部《岑嘉州詩》版本頁上清清楚楚地寫著:“上海涵芬樓借江南圖書館藏明正德庚辰蜀中刊本景印”。雖然“正德庚辰”確實是“正德十五年”,但“蜀中”不是“濟南”。從箋注本前面所附的圖影來看,底本應該是明正德十五年(1520)熊相高嶼刻本。

《校注》的底本也是“《四部叢刊》影印七卷本”,但也犯了同樣的錯誤,參見本校注第(4)條。

兩種校箋本,竟然連底本為何本都搞錯,實在太離譜了!

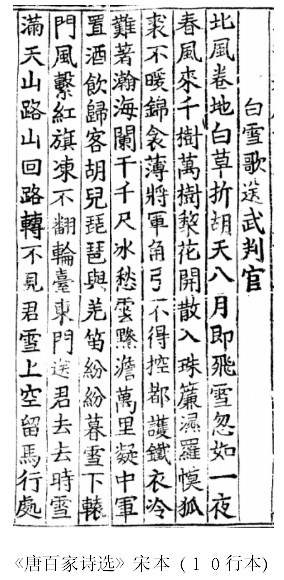

(2)《箋注》例略還稱:“《文苑英華》、《唐百家詩選》成書甚早,入選岑詩數量甚多,雖《詩選》無古刻本存世……”《唐百家詩選》沒有古刻本存世嗎?非也!不僅有,而且有宋刻本。僅國家圖書館就存在兩種《唐百家詩選》的宋刻殘本,一種是9行,一種是10行。而且這兩種宋刻殘本中,都有《白雪歌送武判官》。《箋注》者廖立先生顯然沒有見過。清四庫寫本《唐百家詩選》與宋刻本《唐百家詩選》多有不同,比如崔顥《黃鶴樓》首句,宋刻中為“昔人已乘白雲去”,四庫本為“昔人已乘黃鶴去”,這也讓很多人誤以為是王安石最先把“白雲”改成了“黃鶴”。

(3)關於“瀚海”的釋義。《校注》釋為“大沙漠”,錯!此解為人教版《語文》所取,流毒甚廣!《箋注》先釋為大海,又稱亦有釋為沙漠,兩種解釋均列舉,比較客觀。筆者認為,此中“瀚海”應指今西伯利亞的貝加爾湖。對此,拙文《再剖一只“麻雀”證明“古籍整理應該推倒重來”》已作闡述,此處不贅。

(4)關於“百尺”和“百丈”,《箋注》取“百尺”,其校勘記稱:“《唐百家詩選》、《唐詩紀事》百作千。明抄本作百丈,注:丈一作尺。”這里有一重大的遺漏,即:《岑嘉州詩》宋刻本作“百丈”,《箋注》沒有指出。另稱:“明抄本作百丈,注:丈一作尺”,不知所謂“明抄本”具體何指,國家圖書館所藏明抄本(善本書號:03919)作“百尺”,無注。

《校注》取“百丈”,稱“底本作‘百尺’,此從《全唐詩》,底本、《全唐詩》并注:‘一作千尺’。”亦未指出《岑嘉州詩》宋刻本作“百丈”。而且,而且,底本(四部叢刊明刊本)中并沒有異文小注,也就是說,也把底本搞錯了!參見本校注第(1)條。

宋刻《岑嘉州詩》是現存最古的岑參個人詩集,雖然因為殘缺不全,不宜作為底本,但肯定應該是最重要的參校版本。然而,《校注》和《箋注》的校注者竟然都對此本中的“百丈”視而不見,實在匪夷所思!

(5)“愁雲慘澹(淡)萬里凝”中的“澹(淡)”,《唐百家詩選》《唐詩紀事》作“澹”,《校注》《箋注》均取“淡”字,且均未校出“澹”字。“淡”并不是“澹”的簡體字。在當今通行的規範漢字中,“澹”仍在使用,比如曹操《觀滄海》“水何澹澹,山島竦峙”、李白《夢遊天姥吟留別》“雲青青兮欲雨,水澹澹兮生煙”中均作“澹”。《說文》中既有“澹”,也有“淡”。《康熙字典》中,“澹”與本詩有關的釋義有:“《集韻》《韻會》:澹淡,水貌。《司馬相如·上林賦》:隨風澹淡。又恬靜也。老子《道德經》:澹兮其若海。又平澹也。韓愈詩:‘奸窮怪變得,往往造平澹。又動也。《前漢·郊祀歌》:相放��,震澹心。”“淡”與本詩有關的釋義有:“《說文》:薄味也。《急就篇注》:平薄謂之淡。《如淳曰》:食無菜茹為淡。又甘之反也。《禮·表記》:君子淡以成,小人甘以壞。”不難看出,“澹”一般是指事物的狀態,“淡”一般是指食物的味道。雖然在古籍文獻中,“澹”與“淡”經常混用,難以嚴格區分,但放在“愁雲”和“萬里凝”的中間,“澹”比“淡”更適宜。

(6)“胡琴(兒)琵琶與羌笛”中的“琴(兒)”,在《唐百家詩選》的兩種宋本和《唐詩紀事》的四部叢刊明刊本中均作“兒”,《校注》《箋注》均未出校。這也是一個重大的遺漏。而且,此字當以“兒”為正,因為“胡琴琵琶”語義重複,是為語病。元明以後,琴一般是指弓拉弦鳴樂器,琵琶則是彈撥弦鳴樂器。但在唐代,“胡琴”通常指“琵琶”。唐代音樂理論家段安節《樂府雜錄》載:“文宗朝有內人鄭中丞善胡琴。內庫有琵琶二,號大小忽雷。因為題頭脫損,送在崇仁坊南趙家料理……”這段關於鄭中丞的記載長達三百多字,起初說她“善胡琴”,而後面的文字都是在描寫她的琵琶如何精妙。曾獻飛《<樂府雜錄>疏證》釋曰:“胡琴:古樂器名。唐宋時期泛指來自北方和西北各族傳入中原的樂器,包括琵琶、箜篌、五弦等。大概從宋元開始指拉絃樂器。”“琵琶”亦被稱作“胡琴”,在很多唐詩中也可得到證實,比如劉長卿詩《鄂渚聽杜別駕彈胡琴》,題中即謂胡琴是“彈”的,而不是“拉”的。李賀《感春》有“胡琴今日恨,急語向檀槽”,“胡琴”怎麼會有“檀槽”呢?吳正子釋曰:“琵琶本胡樂,故琵琶曰胡琴。《談賓錄》云:開元中,中官白秀真使蜀,回得琵琶以獻,其槽以檀為之,溫潤如玉。”《唐宋文舉要》云:“唐文宗朝,女伶鄭中丞善彈胡琴,亦不細言其制度,此謂胡琴公主,正用烏孫公主事,以琵琶為胡琴,亦可不必細剖耳。”據此,日本學人林謙三認為:“當時(唐代)的胡琴,只是個琵琶的別稱。苟無其他反證,則唐的胡琴,可以確斷為琵琶無誤。”現在通行的版本均為“胡琴琵琶與羌笛”,釋義也都是三種胡人樂器的並列。而“胡兒琵琶與羌笛”則是指兩種樂器,即“琵琶”和“羌笛”,“胡兒”是“琵琶”的定語。“胡兒”就是“胡人”,含有蔑視之意,就像“蠻夷”一樣。中原人向來顧盼自雄,以自我為中心。唐詩中的“胡兒”不乏其例,《岑嘉州詩》中,《白雪歌》下一首詩《熱海行送崔侍御還京》的首句即為“側聞陰山胡兒語”。再如:高適《塞上聞笛》首句為“胡兒吹笛戍樓間”,李賀《龍夜吟》首句為“卷髮胡兒眼睛綠”,等等。白居易《聽李士良琵琶》中的“聲似胡兒彈舌語”和李忱《吊白居易》中的“胡兒能唱琵琶篇”,都把“胡兒”和“琵琶”聯繫在一起。《唐詩類苑》第53卷專門把“胡兒”列為一個小類,收有李益的七言歌行《登夏州城觀送行人賦得六州胡兒歌》,其詩曰:“六州胡兒六蕃語,十歲騎羊逐沙鼠……胡兒起作和蕃歌,齊唱嗚嗚盡垂手……”這首詩用白描的手法概括了“胡兒”在語言、音樂等方面的異域特徵。全文檢索顯示,《全唐詩》共有41首詩提到了“胡兒”。

(7)關於“風掣”,《校注》稱:“掣,《唐詩紀事》作‘擊’。”《箋注》稱:“掣,底本注:掣一作擎。《唐詩紀事》掣作擊。宋本注:掣,一作擊。”此處又有遺漏。《唐百家詩選》的兩個宋本中,“掣”作“繫”,《校注》《箋注》均未出校。“繋”,結也,讀作jì。含有固定的意思,是一個靜態的字。“風繋紅旗凍不翻”的意思是,紅旗被凍結了,不能翻動,就像是被風繋住一樣。

附:本次校注所據古籍版本截圖

《岑嘉州詩》四部叢刊本的版本頁

微信扫一扫关注该公众号

人划线