【按】近來,我連續發表了《解剖一隻“麻雀”證明“古籍整理應該推倒重來”》《再剖……》《三剖……》《四剖……》等文章。為了進一步說明古籍數字化新形勢下對已整理古籍“重新來過”的必要性,今再剖一隻“麻雀”,即中華書局(北京)2018年版《王維集校注》中的《相思》,希望得到同道的認同及主管部門的重視。

相思

王維

紅豆生南國,秋來發幾枝。

贈君多彩纈,此物最相思。

【再校注】

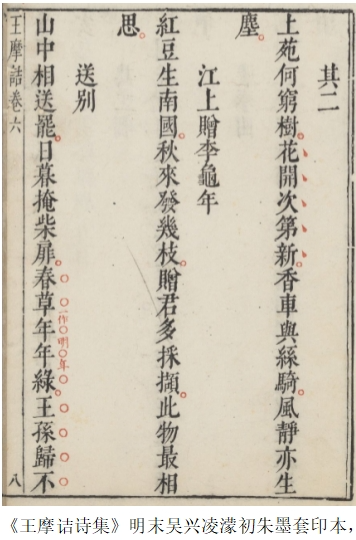

(1)詩題。明萬曆本《萬首唐人絕句》作“相思子”,明萬曆本《唐詩類苑》作“詠紅荳”,明萬曆本《唐詩所》作“詠相思子”,明淩濛初本《王摩詰詩集》作“江上贈李龜年”,《校注》均未出校。

(2)首句中的“豆”,明嘉靖本《萬首唐人絕句》作“杏”,明萬曆本《唐詩類苑》、明萬曆本《唐詩所》、明萬曆本《唐詩紀》等作“荳”,《校注》均未出校。

(3)第二句中的“秋”,在底本及參照本中沒有異文,這是事實。但由於《唐詩三百首》及現行語文教科書均作“春”,現在通行的是“春來發幾枝”,因此有必要指出這一異議的出處。筆者考查到的幾十種古籍版本中,最早出現“春”的是明萬曆本《鄭侯升集》、明萬曆本《焦氏說楛》等,這可能是源頭。

說到這裡,大家可能都發現了,上述異文基本上都出自“明萬曆本”。顧炎武《日知錄》曰:“萬曆間人多好改竄古書。人心之邪,風氣之變,自此而始。” 本詩可謂“萬曆間人多好改竄古書”的最好證據之一。

(4)第四句中首字,《校注》作“勸”,並稱:“勸,《唐詩紀事》、淩本作‘贈’,《全唐詩》作‘願’。”此說很不全面。本詩最早的出處——唐人著作《雲溪友議》等亦作“贈”,《校注》沒有出校。宋本《杜工部草堂詩箋》引用的本詩中亦作“贈”,這也是筆者檢索到的幾十種古籍版本中唯一的宋本。最早的文獻、最古的版本均作“贈”,應取“贈”字。

(5)第四句中第四、五字,《校注》作“採擷”,無注異文。事實上,《雲溪友議》作“綵纈”,《校注》沒有出校。這個問題比前幾處嚴重得多,因為此處異文對詩意的影響很大。該文獻之《雲中命》曰:“明皇幸岷山,百官皆竄辱,積屍滿中原,士族隨車駕也。……龜年曾於湘中採訪使筵上唱:紅豆生南國,秋來發幾枝。贈君多綵纈,此物最相思。”這是本詩在唐代文獻中唯一的記載。《校注》也引用了這段話,但文中的“綵纈”卻變成了“採擷”。須知,《雲溪友議》的四部叢刊明刻本、四庫本、清抄本以及民國萬庫本中,“綵纈”一直保持不變。可以肯定,《雲溪友議》記載的就是“綵纈”。

《康熙字典》:“纈,《說文》:結也。《玉篇》:綵纈也。《類篇》:繫也,謂繫繒染為文也。”《漢字源流字典》:“《集韻·屑韻》:‘纈,繫也。謂繫繒染為紋也。’本義為古代的一種印染方法,似今之蠟染。”可以看出,“綵”和“纈”義有交叉,合在一起通常是指使用“繫”、“結”等各種工藝染上花紋的絲織品。在《相思》這首詩裡,“綵纈”可以理解為用綵色的絲線把紅豆“繫”起來,“結”在一起,從而成為飾物。“贈君多綵纈”的意思,則是把很多用綵色的絲線連結在一起的紅豆贈送給君。

“綵纈”在古詩文中並不鮮見。許嵩(唐人,生卒年不詳)《建康實錄》:“東夷高麗國……重中國綵纈,丈夫衣之。”司馬光(1019—1086)《資治通鑒》:“今吐蕃久居原、會之間,以牛運糧。糧盡,牛無所用,請發左藏惡繒染為綵纈,因黨項以市之,每頭不過二三匹,計十八萬匹,可致六萬餘頭。”李昉(925—996)《太平廣記》:“遽以出院例錢匹段相遺,倍厚於常王。乃入謝,留宴,又遺綵纈錦繡之物。”楊慎(1488—1559)《沐繼軒荔枝詩》有“真珠堆綠雲,瑇瑁乘綵纈”之句。陸深(1477—1544)《景雲頌》中有:“綵纈晃曜,縹緲聯翩。”許有壬(1286—1364)《次韻可行記塘上草木二十四首(之十四)》詩雲:“雨後叢甲生,俄成尋丈樹。誰名雁過紅,綵纈無不具。環池爛雲錦,吾圃遽爾富。呼酒亟賞之,秋光欲寒露。”

“採擷”只是簡單摘取,“綵纈”還要連結修飾。經過加工的“紅豆”不僅比原豆美觀,更重要的是,加工的過程就是情感注入的過程。紅豆是天然的,誰都可以採摘。雖然它被各種傳說賦予了“相思”的涵義,但那只是一種意象,而且是普適的,與具體的人沒有關係。而經過連結染制的“綵纈”是“相思”的一方親手製作,這樣的“紅豆”是有溫度的。而且,把紅豆“繫”起來“結”成串,本身就含有心“繫”對方、喜“結”連理之意。因此,“綵纈”當然比“採擷”更加珍貴,更值得珍惜。

綜上所述,《雲溪友議》中的“綵纈”雖然是唯一的,卻是最為可取的。無論如何,這都是非常重要的一處異文。即使校注者認為不可取,至少應該出校。

附:本次校注所據古籍版本截圖