(本文节选自拙著《唐诗正本——大数据视域下的唐诗新考》,引用或转载请注明出处。)

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

二十四桥明月夜,玉人何处不吹箫。

这是杜牧的七言绝句《寄扬州韩绰判官》。诗中“玉人”指的是谁?有人认为指韩绰,有人认为指美女。几百年来,争论未休。

这首诗的异文很多。李昉(925—996)《文苑英华》中的第四句是“美人何处坐吹箫”。与通行版本比较,此句有两个异文,一是“美”,一是“坐”,都是仅见的。直截了当,称为“美人”。按照一般的理解,当然是指美女。古籍版本中的《寄扬州韩绰判官》,大都未对“玉人”作出解释。高棅(1350—1423)《唐诗品汇》注曰:“刘云韩之风致可想,书记薄倖自道耳。”言下之意,“玉人”指韩绰。此所谓“刘”,应为刘须溪(1232—1297)。笔者所见,把本诗中的“玉人”解释为韩绰,此为最早。明正统六年(1441)日本刊行《樊川文集》注曰:“《晋书》:裴淑则风神高迈,容仪俊美,博涉群书,特精义理,时人见谓之玉人。”清乾隆(1711—1799)《御选唐诗》进一步补充:“《晋书·裴楷传》:楷,风神高迈,容仪俊美,时人谓之玉人。又《卫玠传》:玠总角乘羊车入市,见者皆以为玉人。”(注:裴楷字叔则。)之后,子墨客卿在《唐诗三百首注释》中直称:“玉人,谓韩绰也。”朱麟《(注释作法)唐诗三百首》则谓:“美好的人,这指韩绰。”不过,金性尧《唐诗三百首新注》、朱大可《新注唐诗三百首》等注为“美人”,现行的教科书也采信了“美人”之说,比如鄂教版小学《语文》第九册。

“玉人”能不能指男人?当然可以。所谓“玉树临风”,就是形容俊男帅哥的。但韩绰是这样的人吗?没有任何根据。韩绰只是出现在杜牧的两首诗中,其他任何史料都没有关于他的记载。如果仅仅因为曾经有过把俊男喻为“玉人”的先例就把《送扬州韩绰判官》中的“玉人”解释为韩绰,难免附会之嫌。纵然杜牧《寄珉笛与宇文舍人》“寄与玉人天上去”句中的“玉人”或指宇文舍人,也不能推定其他诗中的“玉人”亦为俊男。要论先例,“玉人”指“美人”的句子不胜枚举。

《全唐诗》中,共有61首诗使用了“玉人”,其中确有指俊男的,比如卢殷《维扬郡西亭赠友人》中的“玉人此日心中事,何似乘羊入市年。”明显使用了卫玠之典。但绝大多数诗中的“玉人”是指美人,比如元稹《明月三五夜》中的“拂墙花影动,疑是玉人来”,许浑《对雪》中的“飞舞北风凉,玉人歌玉堂”,温庭筠《杨柳枝》中的“正是玉人肠断处,一渠春水赤栏桥”,等等。

《寄扬州韩绰判官》的旨归虽然是友情,但友情的载体却是风月。二人既是官场上的同僚,又是风月场上的同好。杜牧以调侃戏谑的语气与韩绰叙旧,话题的中心却是“美人”,因为这是他们共同的爱好,也是他们友情的基础。直接赞美别人是单向的,重温共同经历却是双向的——二人共同在“二十四桥”赏“玉人吹箫”的往事,能够勾起对方的回忆,从而产生共鸣。再者,“二十四桥”就是个“美人”扎堆的地方,关于该桥的传说虽有多个版本,但“美人”都是主角。在这个群芳争艳的地方,在这样的香艳语境之中,再俊的男人也会黯然失色,又怎会将男子称为“玉人”?

本句第五个字异常复杂。不仅异文达5种之多,而且古时音义相互纠缠,与现代的音义大不相同。

“美人何处坐吹箫”,《文苑英华》中的“美”字为仅见,“坐”字亦为仅见。这个“坐”字,既无风致,又嫌多馀,实无可取。还好,有个小注:“坐,集作教。”这个异文,可以忽略。

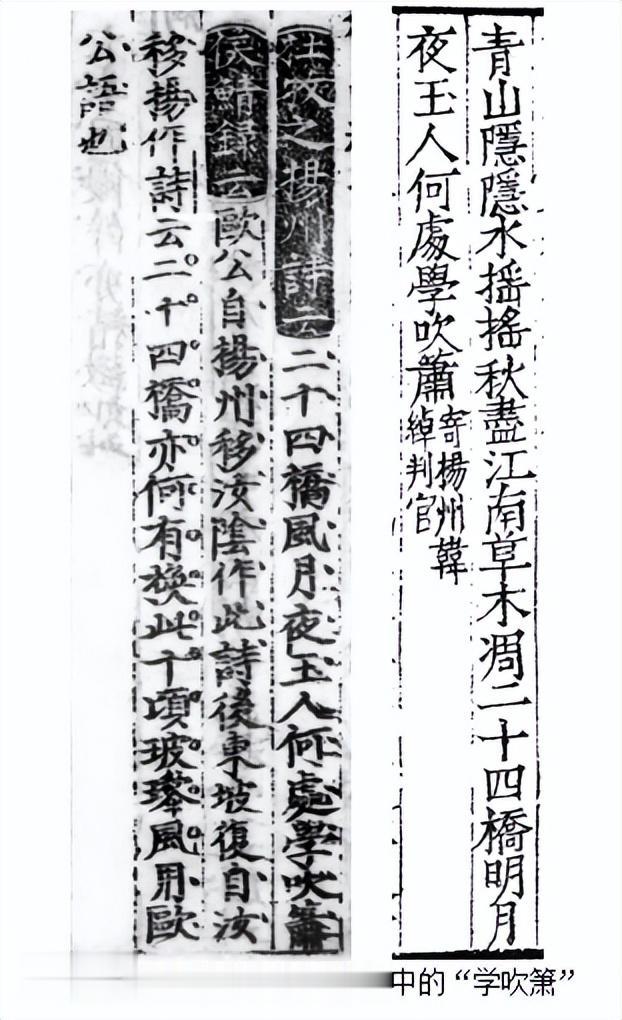

53个版本中,“教”多达48处,“学”只有5处,分别是《全唐诗话》《唐诗纪事》(包括校笺本)《诗薮》《吴雯集》。在现代汉语中,“教”和“学”是一种行为的两个方面,涵义完全是相对的。但在古代,这两个字不分彼此,完全是通用的。《广韵》:“教,效也。”效而仿之,有样学样,也就是学。《礼记·文王世子》:“凡学世子及学士,必时。”郑玄注:“学,教也。”在《集韵》中,“教学”等四个字排在一起,是按照完全同音同义的异体字处理的,释文也说“教,或作学”。“教”就是“学”,“学”也是“教”,甚至“学”也可读作jiāo。所谓“施受同词”,是也。这意味着,“玉人何处学吹箫”中的“学”在古时也读作jiāo,而不是xué。也就是说,“莫教胡马度阴山”中的“教”也可以换成“学”,但读音不变。随着文字的发展,“教”和“学”逐渐分化,各有其义。

但即便是“教”这一个字,也还存在声调的问题。在《广韵》系韵书中,“教”既有平声,也有去声。在现代汉语中,“教”既可读作jiào,也可读作jiāo。具体到“玉人何处教吹箫”,“教”如果读作jiāo,就是传授吹箫的技艺之意;如果读作jiào,就是“使”“令”“叫”的意思,即“使唤”别人吹箫。若读此音,前面的“玉人”就只能是韩绰了,因为妓女只能是被使唤。这也正是很多版本把“玉人”解为韩绰的原因之一。比如葛晓音在《唐诗鉴赏词典》中说:“从寄赠诗的作法及末句中的‘教’字看来,此处玉人当指韩绰。”可是,如果读作“教(jiāo)吹箫”,这个逻辑就不成立了。

黄生在《唐诗摘钞》中称:“‘教’字,义平声读去声,教犹命也。”毕志飏(?—1961)《唐诗韵释》也把《寄扬州韩绰判官》中的“教”标为仄声。此所谓“教”,亦即“叫”也。但高士奇(1645—1704)在《天禄识馀》中却说:“‘教’字即是‘学’字,古文通用。唐人‘二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。’乃学吹箫也。唐诗中凡‘教’字皆作平声用,无去声者;且‘学吹箫’煞有风致,‘教吹箫’有何意味耶?”依照此说,“莫教胡马度阴山”和“打起黄莺儿,莫教枝上啼”中的“教”均应读作jiāo。(注:“莫教枝上啼”也有作“莫叫枝上啼”。)宋代以后的韵书中,“教”都是既有平声也有去声,而唐韵早已不存。高士奇说唐诗中的“教”无去声,不知何据。但若在“教”和“学”之间选择,笔者也认为“学吹箫”比“教吹箫”更有韵味儿。另外,如果“教”为平声,那么“教吹箫”就成了“三平尾”,犯了格律诗的大忌。而“学”为仄声(入声),即避免了“三平尾”。除了上述4个版本外,王十朋(1112—1171)《东坡诗集注》引用《寄扬州韩绰判官》的后两句,此中亦为“学吹箫”。

盛如梓(宋末元初人,生卒年不详)《庶斋老学丛谈》曰:“杜牧官于金陵,《寄扬州韩绰判官》诗:‘青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。’‘草未凋’今作‘草木凋’,不见江南草木经寒之意。‘教吹箫’作‘不吹箫’,《金陵志》谓此诗说金陵二十四航也。扬州二十四桥之名备载《梦溪笔谈》。‘教’字见寄扬州之意。”看到这段话中的“不”字,笔者觉得“学”和“教”都可以舍弃,为什么?因为不现实——乐妓都是专业演奏者,她们不可能向韩绰或杜牧“学吹箫”,也不太可能“教”客人吹箫,因为歌舞演奏均属“下九流”,“上九流”的官爷文人不屑为之。乐妓与客官,就是表演与欣赏的关系。而“不吹箫”摆脱了“学”与“教”的纠缠。“玉人何处不吹箫”的意思是“二十四桥明月夜”的扬州,处处笙歌,满城风月。这一方面呈现了扬州的繁华与奢糜,一方面也表达了作者对扬州和韩绰的怀念及艳羡。另外, “不”为仄声(入声),也无“三平尾”之病。

包何(748年进士)《同诸公寻李方直不遇》诗曰:“闻说到扬州,吹箫忆旧游。人来多不见,莫是上迷楼。”唐时的扬州,吹箫可能是最流行的音乐形式。另外,“吹箫”还常常被用来形象地喻指一种色情行为,《金瓶梅》等很多香艳小说中都有这样的用法。隋炀帝曾在江都(扬州)建宫,纳宫女数千供其淫乐,“若使真仙游此亦当自迷”,故称“迷楼”。此宫被唐兵所毁,后人用“迷楼”代指妓院。“吹箫忆旧游”“莫是上迷楼”可能亦有色情之喻。也就是说,“吹箫”用在杜牧这首诗和扬州这座城上均有“一语双关”之妙。从这个意义上说,“吹箫”的主体当然也是美人,而作为“风月之都”的扬州当然亦为“玉人无(何)处不吹箫”。