我叫原明,山西阳城人,1978年入伍,第二年春天,我参加了对越自卫还击作战,执行穿插、侦察任务,立了三等功。

战后,部队保送我到济南陆军学校学习,毕业后,我当了侦察排长,由一名普通青年成为一名基层指挥员。

军人有儿女之情,更有报国之志

1985年1月,部队要赴老山前线参战,我感到自己再一次杀敌报国的机会到了,便写了请战书,要求参加保卫祖国的战斗。

有人问我:“你是打过一次仗的人了,为什么非要重上前线不可呢?”我向领导倾吐了内心深处的想法。

我出生在一个军人家庭,父亲是八路军老战士,参加过抗日战争和解放战争,立过大功,因为战争年代多次负伤,38岁当团长时就去世了。

我长大后,就是怀着“父辈浴血打江山,儿辈要舍身忘死保祖国”的决心当兵的。“祖国在军人心中,军人的一切属于祖国!”这是我当兵时写在日记本上的“自勉词”,我立志要做一名把一切奉献给祖国的革命军人。

虽然自己打过仗,立过功,进过军校,提了干,但“保卫祖国,军人之责;效命沙场,军人之荣”的初衷未改。

如今,又有了重上战场为国杀敌的机会,我怎能放过?领导见我态度坚决,言辞恳切,只好同意了我的要求。1985年3月底,我再次上了前线,担任侦察连副连长。

在前线,我和战友们经常到敌人鼻子底下潜伏,深入虎穴侦察敌情,每日每时都经受着苦累的煎熬、生死的考验。

老山最前沿,有个50多米长、30多米宽的高地,虽然不大,但战略位置十分重要。越军盘踞着高地的顶端,我军守卫在高地的下部,敌我双方曾在这里反复较量。

过去这里草深林茂,现在已被炮弹炸得寸绿不存,白花花的犹如一片采石场。

越军为了完全控制这个高地,打开向我老山进犯的门户,一次又一次地疯狂进攻,先后付出了700多具尸体的血本。

我们也有几十名战友伤亡在这里。为了掌握战场主动权,遏制住越军的疯狂进犯,上级决定派我连收复越军盘曙的这个高地。

任务一传达,全连战士争着当突击队员,干部争着当突击队长。在党支委会上,干部们各摆各的有利“条件”,各亮各的“王牌”。

轮到我发言时,我把头天晚上琢磨了一夜的理由和盘端了出来;第一,我是二次参战,有突击作战的经验;第二,我曾在前沿潜伏过40多天,对这个高地的敌情、地形比较熟悉;第三,我是副连长,带领尖刀排、突击队理所当然。

我对其他干部说:“你们都看过《高山下的花环》吧,靳开来是副连长,是当然的突击队长;在咱们连,我是副连长,这个突击队长,我不当,谁当?”这样,我终于把突击队长的“头衔”争到了手。

在战前准备中,我想了许多,这次战斗必然是十分残酷的,突击队、突击队长,面临着严峻的生死考验,我已做好了捐躯报国的准备。

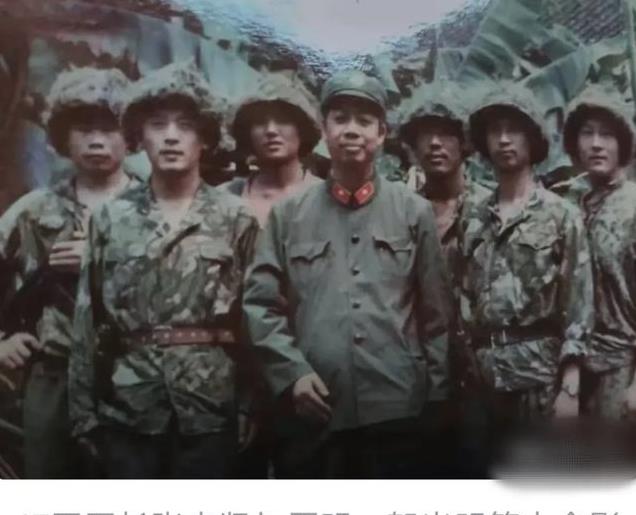

(1985年8月6日,记者在老山前线为即将出征的敢死队员拍照,当镜头对着队长原明时,他把钢盔往下一拉,说:“等当了英雄再照。”谁又能知道原明这一去,一只眼睛就不见了……)

谁不恋人生?谁无儿女之情?在这立志为国献身的时候,我想到我那年迈的母亲。父亲去世时,她才29岁,含辛茹苦守寡20多年,把当时最大才9岁的孩子拉扯成人,多么不容易啊!

记得我女儿出生以后,我曾经给孩子起名“乐乐”,是取她出生在新社会欢乐多的意思,可是,妈妈却硬改叫“思思”,意思是我在边关,亲人在思念着我。

在这即将冲进枪林弹雨,也许要与妈妈永别的时候,我怎能不想亲爱的妈妈呢?在原部队时,母亲来看我,想顺便到北京看看,可我拿不出路费,母亲没有去成,真感到对不起她老人家。

如今,正当她年老多病之际,自己还没尽到孝心,也许就要永别,我很内疚,我录下了《唱给妈妈的歌》,来表达儿子对母亲的思念和安慰。

“望北斗,思故乡,我看到妈妈期待的目光,你声声把孩子呼唤,盼孩儿早回身旁,那望儿山上母亲的泪啊,日夜在你心中流淌。妈妈呀,不是我铁石心肠,不是我不思故乡,只是在我面前,还有凶狠的豺狼。”

“望北斗,思故乡,我看到妈妈期望的目光,你声声把孩儿教导,盼孩儿多打胜仗,那枪声炮声孩儿的话啊,时刻在你心中回响。啊,妈妈呀,我誓与南疆共存,杀尽那凶恶的豺狼,带着胜利的捷报,回到你的身旁。”

在这决心以身报国的时候,我也很想念妻子和不满周岁的女儿。我的父亲和我的岳父是战友,我和妻子从小青梅竹马。

虽然恋爱时两人从无机会在花前月下散步谈心,结婚时只在家里呆了一天半,以后只团聚过三次,但双方的感情是很深的。

几个月前,她来部队看我,我没时间陪伴她,第二天就劝她回去了。临别时,她虽然眼里含着泪,脸上却挂着笑,说道:“你安心作战吧,妈妈在等着你,女儿在等着你。第一次作战你好好地回来了,这一次你也一定能好好回来。”

在这也许要和心上人永别之际,我给她写了这样一封信:

“丽霞,你来战区看我,我撵你走是不情愿的,我从内心是不忍的。但人总得有追求。我是军人,当然要追求军人的理想,虽然我没有当将军、元师的奢望,却想做一个名副其实的军人,我追求的理想是千家万户的平安。”

“我也是有血有肉的人,你我夫妻之间的情谊是永远不会忘记的,我经常怀念我们的过去,我对你的爱是无法用语言表达的。我也希望我们能天天生活在一起,恩恩爱爱,白头到老。但军人有军人的义务,那就是保卫祖国,保卫千万个家庭的亲人能幸福地生活在一起。”

“战争是无情的,我如果牺牲了,只希望你不要过于悲伤,我是带着你的爱离去的,到那时,你带着女儿到我墓前,让思思叫一声爸爸我就心满意足了。因为我至今还没有机会听到孩子这样叫过一声!”

就这样,我留下对高堂、妻子、女儿的思恋,怀着以身报国的决心,带着突击队上了攻击出发阵地。

为祖国流血牺牲是军人最大的光荣

世界著名作家大仲马说过:“为祖国而死,那是最美的命运。”我崇尚这句名言。但是作为突击队长,我决心既要敢于带领战士打恶仗、硬仗,又要善于打巧仗、妙仗,尽量减少伤亡。

为了奇袭的胜利,我曾带领突击队员4上高地侦察。其中有一次,我们冒着雨穿过敌人两道火力封锁线,爬上距敌哨位只有4米处侦察。

越军的枪榴弹嗖嗖地从我们头顶飞过,机枪的吼叫声,炮弹的爆炸声,从四周传来。

我们硬是在那里一动不动,坚持了7个小时,熟悉了攻击道路的地形,摸清了越军活动的规律,选好了攻击路线,排除了越军埋设的360多颗地雷,为奇袭做好了准备。

1985年9月1日,我带领突击队员到达了我军守卫的哨位。这里的两个猫耳洞,平时只能容纳一个班。我们上来后,17个突击队员加上原来的七名同志,24个人一下子把狭小的猫耳洞塞得满满的。

里边又闷又热,像个大蒸笼。后来几天连续下雨,里边水汪汪的,为待机出击,大家坐在水里,整整坚持了7天7夜。

9月8日凌晨4点30分,天下着蒙蒙细雨,我带着2名战士爬上哨位附近观察敌情。按常规,奇袭是要利用夜暗进行的,但据我们多日的观察,越军在这里活动的一般规律是:夜间上岗,昼间进洞;晚上警觉,白天疏忽;有炮声时警觉,无炮声时疏忽。

现在整个前沿一片寂静,大小山头笼罩在蒙蒙雨雾中。我想,在这种情况下奇袭,敌人是难以预料的,一定能打它个措手不及。

回到猫耳洞,我立即向上级提出了利用雨雾作掩护,在白天发起奇袭作战的请求,上级同意了我的请求。

冲击出发前,突击队员们纷纷留下了充满阳刚之气、凛冽雄风的遗书。我在遗书上写了16个字:“战死沙场,军人本份;妻母节哀,含笑九泉。”然后用信封封好,交给了没担负突击任务的战友,并嘱咐他:“我如果牺牲了,请寄给我的妻子毕丽霞。”

10点30分,我带领17名勇士沿哨位左上方30米长的一段峭壁隐蔽接敌。这段峭壁最陡处近90度,最缓的地方也有60度,岩石上豁口很多,棱角异常锋利。

我们紧贴峭壁,双手牢牢地把住石缝、石棱,一步一步地往上爬,衣服划破了,手上、脸上划出了一道道血口,石壁上留下了点点血迹。

10分钟后,我们爬到了敌哨位下方的一块大石壁后面,敌人一点也没有察觉,奇袭成功在望。

我立即下达了命令:“准备强袭战斗!”我对着报话机发出了请求炮兵火力支援的暗号。

顷刻间,越军阵地成了一片火海。我带着突击队员,像箭离弦一样冲了上去,没等敌人反应过来,我们已冲上敌人阵地,见洞打洞,见缝打缝,不留死角。

我和班长徐化庭发现了敌人的一个主洞,向洞里打了两梭子弹,又投进了两颗手榴弹,趁着浓浓的硝烟掩护,一跃进入洞内,洞内的几名越军还没来得及反抗,就被送上了西天。

突击成功了!这时,我一看表,是10点46分。从战斗打响到全部收复阵地只用了16分钟,我仅以2名轻伤的代价,全歼了高地守敌,还打死打伤增援的一批敌人。

可笑的是越南广播电台居然把我们这支17人的突击队,说成了一次“团规模的进攻”。

越军为了夺回阵地,像输红了眼的赌棍,向我奇袭队发动了一次又一次的疯狂反扑,敌人的炮弹也飞蝗般打来。

为了减少战友的伤亡,我让战士们进入石洞,自己只带一名战士在洞外观察敌情。这时,敌人的一发炮弹打来,我眼前火光一闪,便失去了知觉。

当我被炮弹爆炸声震醒时,发觉头上的钢盔已被气浪掀掉,两只眼睛什么也看不清了,用手去摸对讲机,拿了两次也没拿起来,用左手一摸,才知道右手的大拇指已被炮弹炸断。

我没有在乎,只是转身把手往洞里一伸,让战友们包扎了一下,又继续指挥战友们连续打退了敌人的4次进攻,坚守了一天一夜,直到增援部队到达。

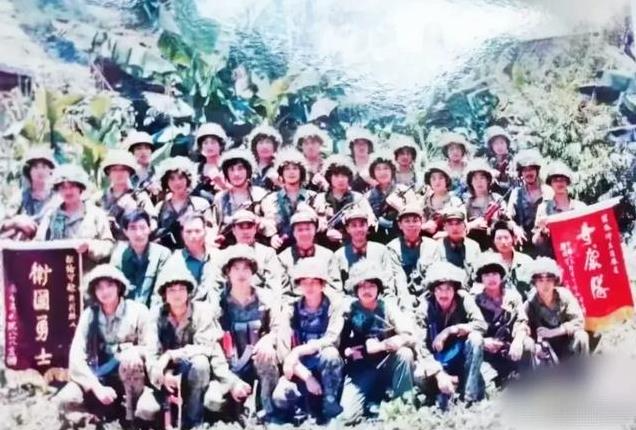

在这次战斗中,17名突击队员个个荣立战功,其中立一等功的就有7名。我们终于把胜利的捷报献给了祖国,献给了我们的亲人。

功劳荣誉并非索取的筹码,终生奉献方是战士的本色

老山参战归来后,党和人民给了我崇高的荣誉,鲜花、美酒、掌声、慰问接连不断。不少单位请我作报告,要我讲“英雄事迹”,面对这些,我感到很惭愧。

我讲什么呢?我认为功劳荣誉应当属于祖国,属于人民,没有后方人民的支援,就没有前线的胜利;真正的英雄是那些长眠在老山的战友,没有他们的流血牺牲,就没有战斗的胜利,就没有我原明带队奇袭的成功。

战士刘福林,在坚守高地的战斗中右肋受伤,左臂被炸断,仍然顽强战斗,直到第二次右胸被敌弹击中,牺牲在高地上。

战友徐化庭受伤后,突击队员李士勇背着他往回撤,不幸睬上敌人埋设的地雷,这时另一个突击队员上来抢救,李士勇大声喊道:“快把徐班长背下去,别管我!”说完,自己拖着断腿往回爬,徐化庭得救了,可李士勇却因流血过多牺性了。

突击队员王中新,回撤路上肠子被弹片炸出,担架队员要抬他,他想到抬着伤员穿过封锁线太危险,硬是自己托着露出腹外的肠子走到了救护所。

比起他们,我又算得了什么呢?真正的英雄是他们!1986年,全国各地给我寄来许多慰问品。寄到连队的,我交给了部队;寄到家里的,我写信告诉母亲和爱人,谁也不要动。

探家时,我将寄到家里的慰间品整整装了三麻袋,大件有台灯、收音机,小件有高级金笔、影集等,全部运回连队,送给了战士们。

近几年,军内外兴起了“文凭热”。我何尝不知知识的重要?何尝不想上大学?可上大学的名额有限,我去了,总会有另外一个人去不了。

因此,当领导让我去解放军军事学院上学时,我把这个指标让给了别人。后来机关又给我联系,让我上深圳大学,我回答:“因为只能去一人,那就让其他功臣去吧,我不去!”

我经常这样暗暗告诫自己:功劳荣誉绝非索取的筹码,终身奉献方是战士的本色。

作战中,我是那么思念妻子,曾想过,如果能活着回来,一定要加倍偿还欠下的“感情债”。

可真的活着回来了,看着那么多的工作需要自己去做,又顾不得“还债”了。部队撤出战区时,在领导和同志们的再三劝说下,我才回到了离部队只有70公里的家乡看望妻子,但在家只呆了7个小时,又匆匆告别,赶回了部队。

部队归建后,我首先考虑其他干部和战士休假,自己一直拖到1987年1月才探家。1986年8月,爱人从云南来到部队,我因连队工作繁忙,每天深夜才回家,一早就出门,没时间陪她,她病了也不能守着照顾。

爱人找指导员“诉苦”,说我对她“冷淡了”,还怀疑我是否当了英雄,就身份高了,看不起她了,我真有点哭笑不得,对她说:“今天的原明,还是昨天的原明。参战中,你那么支持我,理解我,我对你是更敬重了,我实在是工作忙,顾不上,请你多谅解!”爱人深思了半天,觉得我说得有情有理,猜疑才消除。

爱人与我长期两地分居,很想调到一起生活。驻地民政局局长考虑到我是战斗英雄,身体残废需要亲人照顾,想把她从边关小城调到驻地中等城市安排工作,提前随军,可我谢绝了。我不能以功臣的身份,去接受组织上的特殊照顾。

在工作上,我心里有这样一个谱:战场上,我带领突击队流过血,负过伤;平日里,我要为连队建设流大汗,吃大苦。

1987年新兵来到连队,搞捕俘训练,新战士怕摔痛摔伤,我就当假设敌做示范,经常摔得身上青一块紫一块。

不管连队执行什么任务,我都会像战场上那样冲锋在前。一次,连里接受了挖地下管道的任务,天下着雨,有人建议等雨后再干。我喊了一声:“不行!跟我上!”战士们见我穿着裤衩干开了,干劲倍增,3天的任务,5个小时就完成了。

我在战汤上左眼失明,右眼视力也受到影响。师领导考虑到我眼睛不好,在连里工作不方便,想把我调到机关工作。

我知道,比起在连队,机关是要舒服一些。但我想到,正因为连队辛苦,才更需要自己扎下根来,把它作为艰苦创业的岗位。尽管领导关怀,战友劝说,我扎根基层铁了心。

我崇尚爱因斯坦的这样一句话:“一个人的价值,应当看他贡献什么,而不能看他取得什么。”今后,我决心把无私奉献作为立身之本,继续努力,去实现一个革命军人应有的价值。

后记:

在对越自卫还击战中,原明作为侦察连副连长,参与了收复211高地的战斗。

为了拿下这个高地,我人民解放军曾先后派遣5个步兵连,10余支突击队轮番攻击,死战13天,牺牲200余人也没能将其攻下。

1985年,原明带领16人组成的“敢死队”,仅用13分钟就拿下了被越军盘踞长达3个多月的高地,拔掉了敌人2个据点,全歼守敌,报了我军一箭之仇,但原明自己也在战斗中受伤,失去了左眼和右手指。他的英勇表现得到了上级和战友们的赞誉,荣立一等战功,荣获中央军委“战斗英雄”称号。

然而不幸的是:2024年10月,原明被诊断出肺主动脉夹层并有结节,健康状况急剧恶化,最终于2024年12月5日早晨6点去逝,享年66岁。愿英雄一路走好!

(图片均来自网络,如有侵权,联系删除)

参考书目:《祖国在我心中》