在古时候,对各个朝代来讲,赈灾可是极为关键的事,重要程度仅排在打仗之后。

但古时候,受限于组织能力差、粮食产出有限以及交通运输不便等因素,救灾效率不高,没办法迅速对百姓施以援手,也难以有效控制灾情。

还有些过分的,像部分地主和不良商人,瞅准时机囤货不卖,故意抬高物价。这种行径就像往火里添柴,使得老百姓生活愈发艰难,痛苦万分。

面对这些情况,地方官员只晓得把事儿全推给朝廷。可北宋的范仲淹这名臣,做法截然不同。他在苏杭地区搞的赈灾行动,堪称典范,那方式方法着实令人刮目相看。

然而奇怪的是,他做的事儿,咋看都跟赈灾不沾边。甚至荒唐的是,他居然帮着地主和奸商哄抬粮价。

百姓的回应挺有意思。大家不但没抵触,反倒感慨:范大人确实是难得的好官呐!

究竟发生了什么情况?事情怎么会这样呢?到底是何种缘由导致如此局面,让人不禁心生疑惑,迫切想弄清楚背后的来龙去脉。

【范仲淹的难题】

庆历五年时,范仲淹遭人排挤,无奈离开朝堂。起初被贬去做邓州知州,到了皇祐元年,又被调去杭州当知州。

倒霉事接踵而至,范仲淹当官之路本就坎坷,出任杭州知州时,又碰上个棘手难题——天灾降临,可谓雪上加霜,这无疑给他的履职带来巨大挑战。

就他那会儿的状况,要是赈灾这事办不好,朝堂上的对头准会趁机打压。一旦如此,他以后可就彻底没机会东山再起了。

但长期身处朝堂的他心里明白,赈灾这事儿,绝非易事。在朝廷多年,他深知其中牵涉诸多复杂环节,绝非表面看起来那般简单。

单说朝堂上,六部尚书和几位宰执,要想让他们意见统一可不容易。有些人还会拿这事当成打压对手的由头,在政事讨论时各执己见,互不相让。

最终等他们把讨论的方案弄出来,快的话大概一个月,慢的话可能得半年。

接下来就得等户部把粮食跟银子给调配过来,这过程又得花上好几个月。

等到最后赈灾物资才送来,那可就太晚了,都不知耽误到啥时候去了。

或许在朝堂高官眼中,赈灾不过是争权的幌子。可对范仲淹而言,这是关乎人命的头等大事,容不得丝毫马虎,绝不是用来谋权的手段。

要知道,范仲淹写下“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,还有“久居庙堂之上忧其民”这样的话语。这表明他极为重视民间百姓的困苦,心里时刻装着民众。

范仲淹之所以最后落得“贬官外放”的结果,正是源于他对理想那股子死磕到底的劲儿。这份对理想的执着,在当时的情境下,导致了如此结局。

范仲淹清楚,朝廷指望不了,只能靠自身。但朝廷都棘手的难题,他不过是个知州,能有啥法子?毕竟这问题连朝廷都难以应对,他一个地方知州着实困难重重。

范仲淹想出三个独特办法,靠自己成功缓解了灾情。他这几个办法看似“歪”,实则效果显著,最终让百姓生活安稳,得以正常生产生活。

【被忽悠的寺庙】

宋朝跟别的朝代不同,地方州府没啥权力,大权大多攥在朝廷手里。地方州府想办事,常常力不从心,只能仰仗朝廷拿主意、给支持,自身没多少自主行动的能力。

范仲淹也是如此,他有心为灾民解困,搞赈灾救助,可现实条件不允许,没办法把想法很好地落实,可谓空有一番心意,实际行动上却受限制。

当下,朝廷短时间内靠不住,没办法,他只能把希望寄托在本地那些家底殷实的富人身上,期待从他们那儿获取支持与帮助。

在地方上,谁最富呢?不少人首先会想到地主跟生意人。地主和商人确实有钱,可他们大多抠门得很,想从他们那里捞点好处,可不是件轻松事儿。

实际上,有一类群体同样财力雄厚,那便是寺庙。别看寺庙给人清幽之感,背后所拥有的财富不容小觑,他们也是“有钱人”中的一员。

过去,不少人信奉佛教,使得多数寺庙都热闹非凡、香火不断。宋朝经济富裕,相比其他朝代,寺庙的香火更为旺盛。寺里的和尚看起来生活优渥,身形富态,日子显然过得很不错。

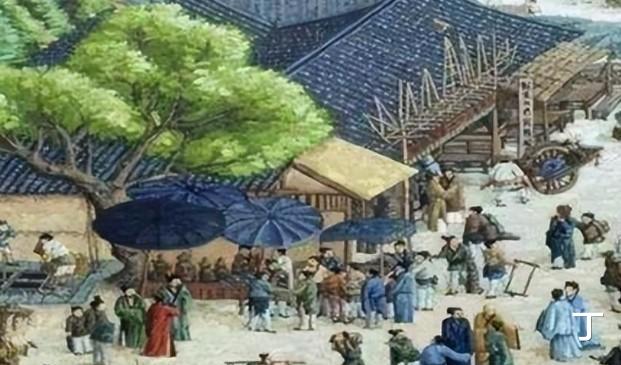

而且,寺庙拥有大量田产和土地,好多商铺也归寺庙所有。像宋代大名鼎鼎的大相国寺,它门口一整条商业街皆属其名下。这条街每日买卖红火、热闹非凡,店铺租金给大相国寺带来丰厚收益。

短短一周内,范仲淹把杭州城的里里外外跑了个遍,大到恢宏庙宇,小至不起眼的寺院,一处都没落下,全被他走访过了。

每到一座寺庙,他便跟住持讲:“师傅,您瞧瞧这寺庙,好些殿宇和屋子都破旧啦。这对香火可不利。眼下受灾,人工费用低。不趁这时大力翻修建筑,啥时候修?您看旁边XX寺都动工了,等他们修好,您这儿香火起码少一半。”

住持们听闻后,立马着急起来。都晓得同行竞争激烈,香客数量有限。要是别家寺庙人气旺,自家香火必然冷清。如此一来,庙里和尚的生活质量也就跟着降低了。

这些住持心里合计,横竖早晚都得给寺庙翻修,眼下人工成本低,此时不修更待何时。就算翻修后香火不见得更旺,起码也不会变糟,这么盘算,觉得这么做也不亏。

在范仲淹的鼓动下,杭州城里各寺庙纷纷启动大规模建设。工程热火朝天,从大寺庙到小庙宇都投入其中,这一轮建设颇为疯狂,历经数年才逐个竣工完成。

这么一来,好多老百姓都能找到活儿干,能挣到钱,也就有能力解决温饱问题了。

【赛龙舟也能缓解饥荒?】

前面提到,除了寺庙,地方上的富户就数地主和商人了。范仲淹哪能轻易放过他们,肯定得从这些有钱人身上想办法。

可怎样哄劝这群人能为赈灾尽份力呢?这问题着实让范仲淹苦恼了好一会儿。他得琢磨出法子,让大家心甘情愿为赈灾出把力,为此思索了挺长时间。

之后,范仲淹想出个点子,搞赛龙舟。他觉得通过赛龙舟这种方式,既能增添热闹氛围,或许还能达成一些他心里想的事儿,总之这主意似乎还不错。

苏杭地区向来有赛龙舟的习俗。范仲淹代表官府发布通告,称将举办一系列龙舟比赛,而且给出的奖励颇为丰厚。

要是举办比赛,肯定得有参赛队伍。范仲淹把杭州那些有名望、有地位的人都喊到知州衙门。这些可都是杭州至关重要的角色,在当地影响力极大,随便一位有点动作,都能引起不小的动静。

范仲淹劝他们组队参加龙舟赛。这些人里,好些相互间有矛盾,甚至几家是世仇。范仲淹稍作鼓动,他们争强好胜的劲儿就被激起来了,很快纷纷踊跃报名参赛。

没过多久,便组建起几十支船队。这些船队迅速成型,好似一夜之间就冒了出来,以一种颇为快速的节奏出现在众人面前。

这帮人一门心思就想争个输赢,在龙舟赛上战胜对头。哪晓得,他们统统掉进了知州大人设的圈套里,完全没料到会被算计。

搞龙舟比赛,头一件事得招募划船的人,还得让他们多训练。毕竟这比赛强度大,给这些人的工资福利肯定不能小气,得给足了。

另外,虽说各家或多或少都有那么一两条龙舟,可那也就过节庆祝时随便玩玩。朕要办比赛,就得重新打造龙舟。这不仅花费巨大,还得找来众多手艺精湛的工匠,以及帮忙干活的小工。

这些人一旦挣到钱,肯定会去消费。如此一来,不但他们家人能解决温饱,还能拉动经济,给更多人创造就业机会,让大家都有生计,进而带动更多人吃上饭。

而且,龙舟赛事会延续好几个月,吸引众多家境富裕的人。比赛期间,官府在周边搭建不少凉棚,方便百姓摆摊。观赛的人吃着点心看比赛,十分惬意。摆摊还能让一些人维持生计。

最终,那些有影响力的人达成所愿,众多普通百姓也因此手头宽裕能买粮了,这局面称得上是双方都获利。

【提高粮价彻底解决问题?】

范仲淹有个极为高明的办法,就是刻意提高粮价。这一招让那些妄图哄抬物价的奸商明白了,这么做最终只会自食恶果,聪明反被聪明误。

天灾一出现,粮食供应立马紧张起来。一些地主和奸商趁机囤货,故意抬高粮价。这就导致老百姓既种不出足够粮食,想买粮食也负担不起,生活陷入困境。

说到底,就苏杭那片受灾,别的地儿粮食照旧丰收。按常理,灾情不该这么重,全是那帮奸商搞的鬼,把情况弄得一团糟。

就算官府管控粮价,也起不了啥作用。那些人起初会照官府规定的价格卖粮,可没过几天就宣称粮食卖光。实际上呢,他们在背地里把粮食高价售卖。官府对此毫无办法,毕竟人家表面上还在配合官府行事。

要是换成别的知州,这事儿恐怕就只能搁下,全盼着朝廷出面解决。可范仲淹不同,他乃千古留名的名臣。当机立断以官府名义发令:粮价太便宜,接着往上涨。

那些黑心商人瞧见这情况,心里窃喜。眨眼间,杭州的粮食价格就像坐了火箭,一下子涨了几十倍。

范仲淹没让那些奸商知道,暗中派人到外地宣扬,讲杭州粮价高得离谱,知州大人还支持这高价。如此一来,各地粮商听闻,都觉得有利可图,纷纷运粮到杭州,就想狠狠赚上一笔。

做买卖得注重供需均衡。要是货品稀少,价钱就会提高。要是稀缺到极致,并且货品很值钱,就会像那种状况,即便价格涨了几十倍,依旧有人愿意掏钱购买。

但范仲淹一番谋划,让大批粮食涌入杭州。原本供不应求的状况就此改变,不多久,市场上粮食供应渐渐呈现出供过于求的态势。

再说,外地粮商都是租船运粮,要是不在杭州把粮卖掉,还得租船运回去,路上损耗也得算进去。为能快点收回成本,他们便主动压低价格。

用不着范仲淹亲自干预,粮价已然开启下跌态势。没过多长时间,也就短短几周,价格就快要跟灾荒发生之前差不多了。

就在这当口,范仲淹采取行动了。他代表官府下达命令,把粮价限定在极低的水准,这价格比闹灾荒之前还要低不少呢。

受灾这情况,最吃亏的就是本地那些不良商贩。外地没受灾,外地粮商收购粮食成本低得很。可本地这些奸商,采购成本却比人家高出好几倍,甚至能有十几倍。

依照范仲淹定下的价格售卖,外地粮商起码能不亏本。但本地那些不良商家,却全都血本无归。

不过他们没法拒绝范仲淹的要求。为啥呢?接受的话,还只是亏点;要是不接受,那就全亏没了。况且这个时候,粮价根本涨不起来了。

范仲淹巧用三管齐下之计,不等朝堂高官们把事儿争出结果,杭州的灾情便已被他成功控制住。这手段高效又及时,没让灾情进一步恶化。

最终,朝堂里的尚书、宰执等人沦为笑柄,与之相反,范仲淹却声名远扬。在这场朝堂风云里,一方颜面尽失,另一方则名声大噪。

也就宋朝能出现这事儿。那会儿商业繁荣,达官显贵对商人没太大抵触,商人地位尚可。而且像范仲淹这样懂商业经济的大臣不少,所以才能想出这么巧妙的法子。

要是在别的朝代,奉行“士农工商”那套,商人没地位,商业也不景气,压根儿没人能琢磨出这么高明的法子。