“你还记得那棵枣树下的事吗?”老周忽然问我,眼睛直勾勾地盯着我,像是要从我脸上看出点什么。

我愣住了,枣树的影子一下子浮现在眼前,连带着那年水井旁微风吹过的声音,还有她笑起来露出的小虎牙。

我点了根烟,手有些抖,烟在昏暗的灯光下明明灭灭。

“记得。”

这个字一出口,心里像被堵住了似的,话不敢再多说,怕自己绷不住。

我是在1969年下乡的。

那年我十八岁,和几个同学一起被派到青平县的柳家沟村插队。

柳家沟是个穷地方,村里人家家户户都靠几亩薄田过活。

村东头有一口老井,井旁长着一棵老枣树,树干粗得要两个人才能合抱过来。

村里人都说,这棵枣树比村里最老的王大爷岁数还大,每年枣子红了,酸甜酸甜的,能让全村孩子乐上半个月。

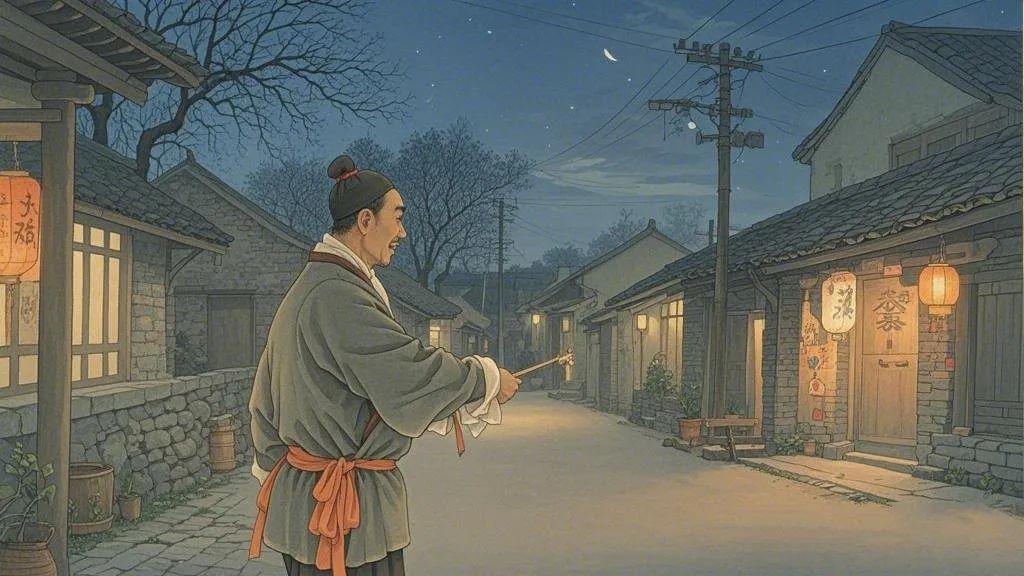

我到村里那天,刚下车就闻到一股土腥味,四周都是低矮的土坯房,院墙斑驳得像随时能塌,风一吹,扬起一片黄土。

“城里来的娃儿,怕是吃不了这苦。”村里人站在巷子口看着我们,眼神里带着几分好奇,也有几分看热闹的意思。

那时候,我满腔热血,觉得自己能干出点什么来。

可是真到了地里,才知道什么叫天真。

挑水、锄地、推独轮车,我样样干不好。

尤其是挑水,扁担压在肩膀上,简直像块石头,压得我直不起腰。

有一次,我挑着两桶水走到半路,脚下一滑,整个人摔了个四脚朝天,水洒了一地,桶也滚出去老远。

那时候,我心里想着的是丢人,可眼眶却莫名地红了。

就在我狼狈不堪的时候,一个清脆的声音响了起来。

“你这水挑得也太费劲了吧?”

顺着声音看过去,是一个扎着麻花辫的姑娘,穿着一件打着补丁的蓝布棉袄。

她走过来,想也没想就接过了我的扁担,轻轻松松地挑起两桶水,回头冲我一笑。

“走吧,我帮你挑到家。”

那姑娘叫李小满,比我小两岁,村里人都叫她小满妹。

她家里兄弟姐妹多,日子过得紧巴巴的,可她总是笑呵呵的,像个不知疲倦的小太阳。

从那以后,我总是盼着能在井边碰见她。

她教我怎么换肩挑水,怎么推独轮车过坑洼的路,怎么把镰刀磨得又快又顺手。

她干活麻利,推独轮车稳得像走钢丝,旁人看了都说她有一股子男娃的劲头。

可她一笑起来,又是那么温柔,像春天的风一样。

那一年,我最喜欢的地方就是村东头的那棵枣树。

每次去挑水,我都会在枣树下站一会儿,等着她来。

有时候,她没来,我会失望很久,可只要见到她笑,我的心又像被填满了。

1971年夏天,队里安排我们修水渠。

那是个苦差事,烈日下,泥土像石头一样硬,挖一天,手上全是血泡。

小满妹家里缺劳力,她也被喊去帮工。

修水渠的时候,她总是跑到我这边,帮我分担任务。

有一次,我累得蹲在地上喘气,她悄悄塞给我一个手帕,里面包着几颗红枣。

“吃吧,补补力气。”

她笑着说,那笑容像一阵风,吹散了我心里所有的疲惫。

可谁能想到,好日子总是短暂的。

1972年秋天,村里开始张罗着给小满妹说亲。

那天,我挑水到井边,远远地看见她站在枣树下,低着头,一脸的心事。

我走过去,忍不住问她。

“你是不是有事瞒着我?”

她抬起头,眼圈红红的,像是刚哭过。

“家里给我定了亲。”

她的声音很低,低得像蚊子哼哼。

我的脑子“嗡”地一下,扁担从肩膀上滑下来,砸在地上,发出一声闷响。

“为什么?”我问她,声音比她还低。

她苦笑了一下,说:“家里欠了债,我嫁过去,他们能帮家里还债。”

那天晚上,我在知青点里翻来覆去睡不着,心里像压了块石头,喘不过气来。

接下来的日子,我和她见面的机会越来越少。

她开始躲着我,每次我去井边,她都匆匆忙忙地挑完水就走。

我知道,她是怕见了我会难过。

可我心里却希望她能留下来,哪怕多说一句话也好。

1972年的冬天,她出嫁了。

那天,我站在知青点的窗前,远远地看着她穿着大红的嫁衣,挽着别人的手,从枣树下走过。

她回头看了一眼,那一眼像是刀子,扎得我心里生疼。

从那天起,我再也没去过那口井。

1974年,我接到了招工通知,离开了柳家沟。

临走前一天,我去了枣树下,想再看看那棵树。

树上的枣已经摘光了,光秃秃的枝丫在风里摇晃。

我抬头看了很久,心里空荡荡的。

回到城里后,我考上了医学院,后来成了一名医生。

工作稳定后,我也结了婚,有了孩子。

日子一天天过去,柳家沟成了我不愿提起的记忆。

可每当想起那棵枣树,想起小满妹,我的心里总是酸酸的。

1978年,我收到了一封信,是柳家沟的老村长寄来的。

信上说,小满妹的丈夫病了,她一个人拉扯着两个孩子,日子过得很苦。

我看着信,心里五味杂陈。

第二天,我买了些粮票和钱,托人捎回了柳家沟。

后来,我隔三差五地往村里寄东西,可一直没有回信。

直到1981年,我去柳家沟出差,才听村里人说,小满妹早在两年前就去世了。

她的骨灰埋在枣树下。

我去了枣树下,看见树下长满了野花,风一吹,花瓣四处飘散。

我蹲下身,从地上捡起一颗枣,放进嘴里。

枣还是熟悉的味道,又酸又甜,可我的眼泪却止不住地往下掉。

我回到城里,把她当年送我的手帕拿出来,手帕已经发黄,可上面的针脚依然细密。

那天夜里,我梦见了她。

她站在枣树下,冲我笑,还是那样的甜。

谁知道呢,我这辈子走的路,哪一段不滑呢?