近日,北京大学物理学院杨学林、沈波团队,联合宽禁带半导体研究中心等多个科研机构,在氮化镓外延薄膜中位错的原子级攀移动力学研究上取得重大突破。

据悉,相关成果2025年2月5日以“从原子尺度上理解氮化物半导体中的位错攀移:不对称割阶的影响”(Atomistic Understanding of Dislocation Climb in Nitride Semiconductors: Role of Asymmetric Jogs)为题在线发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。

source:APS官网截图

氮化镓作为宽禁带半导体的代表,在光电子、射频电子和功率电子领域有着巨大的应用潜力,是国际半导体研究的热点。然而,当前主流的异质衬底外延制备方法,会在氮化镓材料中引入大量位错缺陷,严重影响材料和器件性能。因此,理解并调控氮化镓中位错的运动规律,成为半导体领域的关键科学问题。

据介绍,晶体中的位错有滑移和攀移两种运动方式。在立方结构的硅材料中,位错滑移研究已较为深入,有效推动了半导体集成电路发展。但在六方结构的氮化镓中,位错主要以攀移方式运动,且原子级的运动机制尚不清楚。传统电镜技术难以捕捉位错的原子尺度动态过程,这给研究带来了极大挑战。

针对这一难题,北大团队采用扫描透射电子显微镜(STEM)的深度切片技术,巧妙设计外延结构,精确匹配位错攀移倾角与STEM的深度分辨率,首次成功观测到单根位错线的原子级攀移过程。研究发现,混合位错中的5环不全位错以“5-9”原子环循环交替的方式进行攀移。

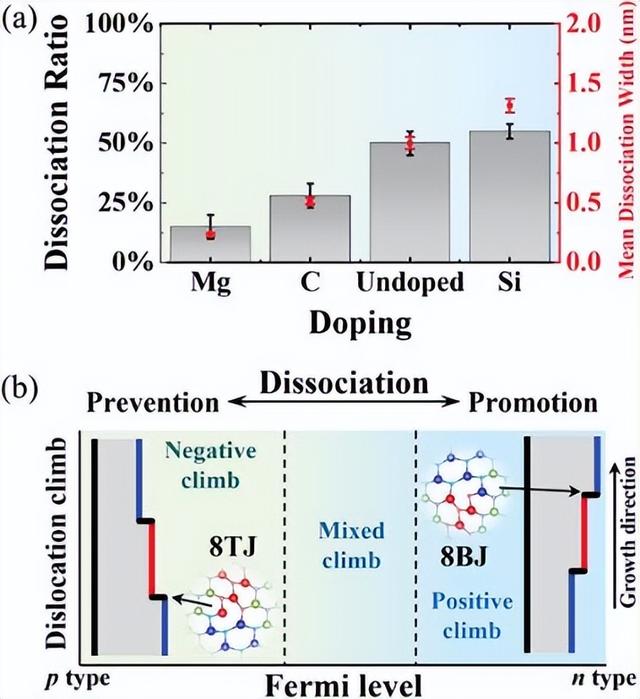

北京计算科学研究中心黄兵团队通过模拟计算,明确了位错割阶的原子和电子结构,提出“费米能级调控割阶形成”的新机制,为理解掺杂对氮化镓位错攀移的影响提供了全新视角。

氮化镓中混合位错的原子尺度攀移过程 source:“北大物理人”官微

掺杂调控割阶形成及攀移实验结果及示意图 source:“北大物理人”官微

该论文的共同第一作者为北大物理学院博士研究生杨涵和北京计算科学研究中心博士研究生韩相如,共同通讯作者为北大杨学林教授级高级工程师、北京计算科学研究中心黄兵研究员和北大沈波教授。研究得到了科技部、国家自然科学基金等多方支持。

这一成果不仅加深了对氮化镓位错运动的原子级理解,更为未来氮化镓基材料和器件的性能优化开辟了新途径,有望推动宽禁带半导体技术在多领域的广泛应用。

据北大研究团队表示,接下来将基于此次成果,进一步探索位错运动对氮化镓基器件性能的具体影响,致力于开发出更有效的位错调控技术,以实现氮化镓基器件性能的大幅提升。同时,团队也计划与更多产业界伙伴合作,加速研究成果的产业化应用进程。

氮化镓研发在国内按下 “快进键”

近年来,国内对氮化镓技术的研发投入持续增加,众多科研机构和企业纷纷布局该领域。除了北大团队的这一突破,像南京集芯光电技术研究院有限公司以及中科芯(苏州)微电子科技有限公司此前也取得了重要进展。

2025年1月29日,中科芯(苏州)微电子科技有限公司申请 “提高氮化镓晶体管可靠性的制备方法及系统” 专利。

该方法使用预处理的蓝宝石衬底,在金属有机化学气相沉积设备中进行氮化镓外延生长,生长时利用交替脉冲供给技术引入微量铁掺杂降低背景载流子浓度,通过先进光刻、等离子体刻蚀技术制造源极、漏极和栅极结构,采用原子层沉积技术沉积氧化铪作为栅介质层,再用等离子体增强化学气相沉积技术完成结构建立,最后激光退火工艺结合氮气氛围消除晶体界面缺陷、降低漏电流,提升产品可靠性和稳定性。

2025年2月初,南京集芯光电技术研究院有限公司获 “一种氮化镓晶圆的腐蚀装置” 专利(申请日期2024年4月,授权公告号为 CN222421899U)。

该装置由外槽体和可密封上内槽体构成,划分出腐蚀区和清洗区,通过第一电机与齿轮实现晶圆上下运动,利用第二电机及螺纹结构实现清洗后转移,提升了晶圆与腐蚀液体接触均匀性,简化操作流程,提高工作效率。

这些成果表明,国内氮化镓技术正朝着多元化、深入化方向发展,在材料制备、器件制造等多个环节不断取得突破。

文:集邦化合物半导体南清整理

[点赞][点赞][点赞]

知道氮化镓,是因为雷达,还有一种叫做氧化镓,他们之间技术上有什么特点呢?

再次进化[点赞]

不懂就问,这成果主要干什么用?雷达换代?

雷达技术将出现革命性的突然