我国古代各个朝代,对西北地区的各项事宜都非常重视。只因西北地区的特殊性,主要体现在军事方面,因为几乎每个中原政权都与北方游牧民族政权存在纷争。所以,西北地区的交通及道路问题,是每个朝代都比较重视的问题。

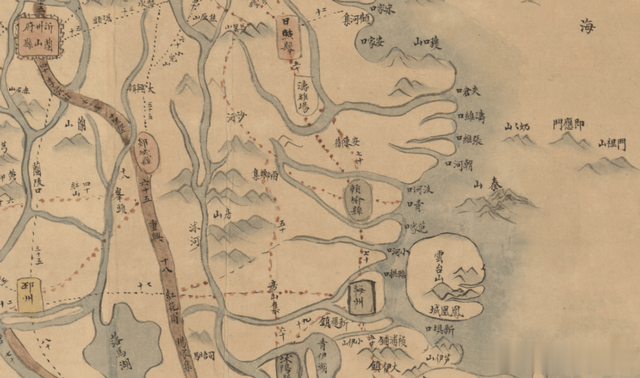

一、清朝时期西北地图交通背景

一、清朝时期西北地图交通背景由于西北地区深居内陆,常年干旱的气候不利于河流的通航,陆路交通成为西北地区内部沟通的主要手段。特别是在西北地区战事频仍的背景下,清廷在该地区建立起完备的道路体系,各种道路的形态也呈现出多样化的特征。

作为交通运输的重要媒介,交通工具也是交通地理发展的一个重要方面。交通工具的发展完善,既受到地区生产力发展水平的影响,也受到生态环境的制约。

受官民主体和民族差异的影响,交通工具的选择变得更为复杂。一方面,清代西北地区交通工具的选择与环境呈现出极强的适应性;另一方面,受限于当地的自然环境与经济发展水平,交通工具的运输能力极为落后,仍停留在传统运输时代。

一方面,西北地区的道路交通具有浓厚的军事性色彩,西北地区的陆路建设主要为军事所需,因而道路在官方利用过程中得以尽显其能。除了陆运系统,清朝时期而以水路为主的民间道路则在商品的流通运输中发挥了重要作用。

另一方面,由于水路在交通运输中的重要地位,开埠通商以后,随着港口与腹地之间商品流通的日益繁盛,西北地区的黄河、汉江以及嘉陵江等水路的运输得到充分的利用。在这一背景下,西北地区的官民交通运输格局逐渐呈现出背离的趋势,这一特征一直延续到近代,成为近代西北地区长期落后的重要原因。

二、清代西北地区交通道路的建设清代西北地区体现出交通建设的周期性、道路兴修的军事性以及陆路维护的优先性等特点。可以说,清廷对于西北地区道路交通的投资特点,最终导致西北地区官道与民间道路尤其是水路的交通状况相差悬殊,在一定程度上造成了西北交通的落后局面。驿站保证了西北地区文报的传输和人员物资的流动,满足了西北地区的军事需要,从而使清帝国能够对边疆地区进行强有力的控制。但驿传所带来的长期影响根本无法与交通设施相媲美,当推行制度的实体灭亡后,制度所带来的利益随之褪去。

相对于驿站,桥道是交通运输的载体,属于工程实体的范畴。清代道路桥梁的兴修由工部审定,经费由户部核销。尽管工部对各省路桥的维护进行了严格的规定,但真正得到落实的道路则主要集中在官道上。官道是官方利用的主体,因此清廷对官道的维护极为重视。

三、交通要道的主体与修建方式道路因其属性差异主要分为官道和民间道路,因而维护主体也有所不同。清代西北地区的道路维护工作大多是由官府与民间共同承担的。而且修建道路的资金来源也存在差异,清代西北地区道路维护的资金来源大体分为朝廷、捐建及公摊三种。

朝廷或地方官府修建交通,会动用官帑,官帑是清代官修工程的资金基础,就清代西北地区而言,官帑主要来自正项钱粮、生息银及厘捐等。施工方式也是由官府带领施工,即桥道的维护由官府独力完成,这种工程的资金主要来源于正项钱粮。民间捐输:捐修是指由个人或民众团体倡议,向各方人士募集资金所修建的道路。清代西北地区民间捐修的主体极为广泛,既有官员、士绅,又有商人、富户等,他们在通过捐修行为提升自己社会影响力的同时,也使西北地区的民间道路得到切实维护。还有一种是义修;义修是由所谓“乐善好施”之商绅,或“行善积德” 之僧道,自行投资主持修建的桥道。

第三种方式是官督民办;官督民办是指由官府和民间合力承担的桥道维护工程,官府在其中起到督导作用,而维护的主体则在民间。最后一种是摊派方式:摊派是官府将桥道维护所需资金均摊于里民的方式。可见,清代西北地区桥道的集资方式呈现出多样性,这种多样性为桥路的维护提供了方便。值得注意的是,无论是正项、捐输抑或摊派,其维护的目的并非将其当做营利工具。

四、桥梁在交通运输中的地位桥梁是陆路交通最重要的附属设施,是跨越水道实现陆路连接的主要方式。一方面,西北地区的大部分河流受限于自然条件,无法成为水运交通之依靠;另一方面,它又成为阻碍陆路交通发展的重要因素出于各种原因,清代西北地区的桥梁时常遭到毁坏,因而桥梁的重建成为桥道维护中最为重要的内容。比如水灾破坏,和战乱破坏,清代西北地区战乱频仍,战争对桥梁的破坏也是非常严重的。所以,针对当时的情况,建桥不如修路!

为何优先修建或维修陆路?

西北地区水路的发展却极为落后,这一方面由于地理条件对水路发展的制约,另一方面则由于水道的跨域性所带来的维护难度。清廷对于水陆两者的投资差异,在一定程度上造成了水陆交通状况的分化。

实际上,清代西北地区的道路状况,完全是由国家在财政短缺局面下的投资选择所造成的。传统官方道路得到有效地维护,使其在朝廷控制中尽显其能;而民间道路,尤其是西北水路的发展却无法得到足够的资金支撑。开埠通商后,港口一腹地间的物资交流异常活跃,当大量的商品源源不断的运到内地时,传统的道路格局己经无法满足商品流动的需求。在此背景下,便产生了西北交通近代化的内在困境。

五、清代西北地区陆路的地域特征

五、清代西北地区陆路的地域特征清代西北地区的陆路主要分为政治型、军事型和商业型三种,由于其设置目的的差异,三种道路类型表现出不同的分布特征。其中,政治型道路与政区分等关系密切,军事型道路追求路径便捷,而商业型道路则更加注重成本。

清代西北地区陆路交通网络的“纵向联系”与“横向联系”。首先,“纵向联系”是清代西北地区陆路交通网络的主要特征。驿铺的设置目的是为了信息的上下传递,因此清代西北地区形成以北京为中心的官马西路和以西安、兰州为中心的官马支路,这就是典型的“纵向联系”。

其次,清代西北地区各府、各县之间也展现出广泛的“横向联系”。“横向联系”是指各府、县城之间的交通联系,清代西北地区发达的铺路交通网成为其基础。“横向联系”在西北平原地区相对比较发达,而在山区则因地形条件而限制了其发展。例如,关中地区铺路网四通八达,各县之间联系紧密;而陕南山区仅存在统县政区与各县的“纵向联系”,各县之间鲜有直接交通往来。

最后,清代西北地区还存在特殊的“越级联系”。“越级联系”是指县城对外交通不经过统县政区,而直接与更上一级的高层政区相联系。

六、清代西北地区水路的限制因素受地理环境与人为因素的影响,清代西北地区水路的发展受到各种限制。严重的滩险有碍航运。冲积扇锥,堆置于干流河谷内,影响改道,不利航运;陕北、关中河流一般枯水期较长,而且冬季封冻,可航河道要停航数月;同时,巨量泥沙淤塞河道,影响航运。

西北地区的水路主要分为长江流域和黄河流域两大水系,因受河道及季节的影响,其利用价值都无法与东南地区相比。总体来看,交通网的地域分布与地势呈明显的相关性,交通网密度从东向西逐渐降低。

清代西北地区的道路格局特征明显,从地域分布上看,清代西北地区的道路格局从中心到边缘呈现出内密外疏的不平衡性;从交通载体上看,清代西北地区的道路格局则表现出陆强水弱的差异性。完备的道路交通体系在清政府对西北边疆的维护与治理过程中发挥了重要的作用。但由于水路运输的天然优势,西北地区的物资转输时常通过水路进行。

特别是开埠通商以后,随着港口与腹地间商品流通的兴盛,传统的道路道路格局己经很难满足其要求,并成为制约西北地区近代化的重要瓶颈。尽管西北地区的水路发展因各种因素制约而极为落后。但由于水路运输的天然优势,使其成为西北地区与外界沟通的重要方式。由于陆路交通的成本限制,运成为长距离贩运贸易的主要方式。由于地理环境影响,西北地区的水路发展尽管无法与东南地区相比,但水运仍成为其与东部地区商品流通的主要方式。

清代西北地区水路的利用主要有以下两个出发点:首先,西北地区的地形限制了陆路交通的发展。大多盘折于高山、峡谷、陡崖、密林,仅能行人,不通车马。在这种情况下,与人背畜驮的陆运相比,水运的运量大,运费低,人力省,投资省的优点,就更显得突出了。其次,水路运输价格的比较优势也是推动西北地区水路利用发展的重要原因之一。

总结:清代西北地区的道路状况,很大程度上是由国家在财政短缺局面下的投资选择所造成的。清廷为保障西北地区的文报传递与物资运输,在驿传体系上投入了巨额资金,但这些投资仅仅属于制度成本的范畴。

由于官道与民间道路的属性差异,两者在维护主体、资金来源及运行方式等方面表现出明显的不同,由此造成官道与民间道路尤其是水路的交通状况不断分化。因此,清代西北地区的交通状况,归根结底还是与清廷的投资方向相关。