很多人不理解,成立于1912年的国民党,在孙中山等人的领导下,推翻了几千年的封建帝制,创建了中华民国,进行了反对北洋政府的护法运动。到上世纪二十年代时,至少也拥有半壁河山,却为何要寻求同年轻的中国共产党合作?

其实这都缘于认知上的误解。上世纪二十年代初的国民党,并未真正拥有过自己的地盘,更没有真正属于自己的军队。如果再不改组,再不联合共产党等新生力量,国民党很难有所作为。

认真研究国民党的发展史,你就会发现这个党成立若干年,始终缺乏群众基础,组织涣散不说,力量也一如既往的单薄。

国民党是由孙中山先生创建的,其前身是兴中会、中国同盟会、中华革命党。

清光绪20年,也就是公元1894年。这一年爆发了中日甲午战争,由于清政府的腐败无能,重金打造的北洋水师不堪一击,几乎全军覆没,日军侵入中国东北。

目睹祖国受尽帝国主义和封建主义的双重蹂躏,对清廷失望至极的孙中山开始在海外华侨中无情揭露清王朝的腐朽残暴,倡议集结团体,共商救国大计。

1894年11月24日,孙中山在美国檀香山聚集二十余名爱国华侨成立了兴中会,通过了《兴中会章程》。兴中会是中国首个倡导资产阶级革命的政治集团。

1895年1月,孙中山回到香港,开始联系旧友,发展壮大组织,很快发展了大批会员,在广州等地设立了兴中会分部,旨在推翻满清反动统治。

孙中山等人在广州设立秘密据点,策反绿营和水师部分官兵,联络绿林乡党,准备在广州举行起义,结果走漏风声而被镇压,70余名会员遭到屠杀,孙中山被迫逃往日本。

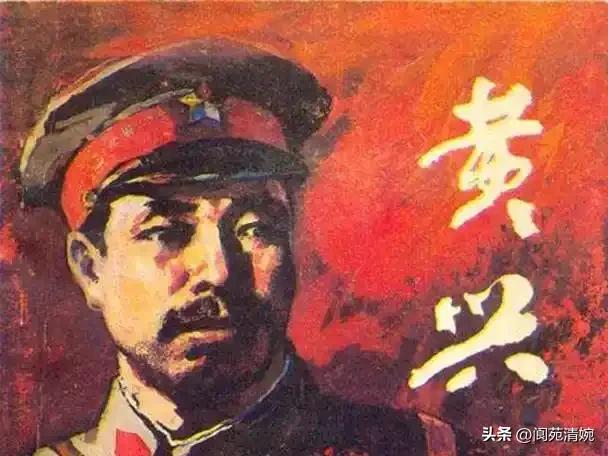

1905年,孙中山领导的兴中会与蔡元培、徐锡麟、秋瑾等人领导的光复会以及黄兴、宋教仁等人领导的华兴会合并为中国同盟会。

同盟会是中国真正意义上全国性的资产阶级革命政党,有宣言有章程,在国内外设立了许多支部,孙中山被推选为总理,黄兴为执行部主任。

同盟会提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的十六字纲领,通过《民报》批判封建专制,宣扬西方民主思想,唤醒民众的政治意识,激发了整个中华民族的觉醒。

当然,同盟会的宗旨是推翻满清政府,孙中山向兄长孙眉以及海外爱国华侨、国内民族资产阶级筹集革命经费,然后策反满清军队,在黄兴、宋教仁等人的协助下,从1906年到1911年间发动了若干次起义,最著名的是广州黄花岗起义。

但由于同盟会过于依赖新军、会党等少数力量,缺乏民众的广泛支持,加之没有雄厚的资金来源,这些起义最终全部失败。

1911年爆发的武昌起义从严格意义上来说并非同盟会所为,而是由同盟会两个外围革命团体共进会和文学社共同组织发起的。共进会和文学社的成员大多来自于湖北新军,因此拥有起义具备的武装力量。

虽说是外围团体,但共进会和文学社还是认同同盟会这个老大。所以起义成功后,起义军即刻邀请黄兴和孙中山等人到武昌主持大计。

武昌起义通过艰苦卓绝的斗争终于迫使清帝退位,结束了中华民族几千年的封建帝制。1912年1月1日,中华民国南京临时政府成立,孙中山就任中华民国临时大总统。

但同盟会根本就没能力驾驭这“突如其来”的革命果实。同盟会缺乏民众基础,没有经济实力,掌控不了各路起义武装,又得不到英美法日等世界列强的支持。所以在南北议和中不得不作出妥协,让袁世凯窃取了胜利果实。1912年2月13日,孙中山辞去临时大总统,3月10日,袁世凯在北京宣誓就职中华民国第二任临时大总统。

革命胜利果实被窃取,这让部分同盟会成员意识到同盟会的局限性。在黄兴的建议和组织下,1912年8月,同盟会联合了四个小政党成立了国民党。

名称虽然变了,但国民党本质上和同盟会并没有什么大的区别。1913年3月20日,宋教仁遇刺身亡,孙中山发起二次革命,但遭到袁世凯的武力镇压,大批国民党员遭到屠杀,孙中山等人再次流亡日本。

到日本后,孙中山联络同盟会员和国民党员,又成立了中华革命党,蓄积力量。次年回到国内,继续从事革命活动。

在袁世凯称帝和张勋复辟等系列大事件中,孙中山同其政党为了捍卫共和制度均进行了持续而坚决的斗争。

1917年7月,张勋引兵为溥仪复辟,旋即遭到段祺瑞的镇压。但段祺瑞在粱启超的建议下,推荐冯国璋取代黎元洪当上了总统,解散了国会,成立临时参议院和政府,将大批国民党议员排除在外。

段祺瑞控制北京政府,拒绝恢复中华民国国会和临时约法,孙中山同其协商未果,愤怒之余联合桂系军阀陆荣廷、滇系军阀唐继尧等南方势力,在广州成立中华民国军政府,发起护法运动。

但由于各路军阀只是为了扩张自身实力和地盘,并非真心护法。所以历经数年谈谈打打的护法运动最终遭到失败。

孙中山通过护法运动,终于看清了各大军阀的本来面目,认识到依靠军阀不可能达到救国的目的。同时也意识到国民党组织松散、脱离群众、没有军队作盾牌等的实际问题,促使孙中山寻求变革。知道再不改组国民党,发展属于自己党派的武装力量,革命永远就不会成功。

苏俄十月革命的胜利,让孙中山看到了社会主义的力量。同时,新生的苏联社会主义遭到帝国主义的仇视和打压,急需输出革命理念,寻找志同道合的伙伴来加强社会主义阵营。因此,双方均有了合作的前提。

1921年,共产国际代表马林来到中国,与孙中山在桂林进行了两次长时间的会谈。马林向孙中山提出了三点建议: 一,在与苏联合作的前提下,改组国民党,与社会各阶层,尤其与农民、工人阶级联合。二,由苏联援助创办军官学校,建立革命军的基础。三,谋求中国国民党和中国共产党的合作。

孙中山有意改组国民党却苦于有心无力,共产国际拋来的橄榄枝无异于雪中送碳。通过两年的观察,孙中山发现中国共产党虽然是一个成立不久的小党,但却在工人运动中爆发出了强大的生命力,意识到这是一支新型的革命力量,能够帮助壮大国民党。

通过若干次谈判协商,特别是经过1922年陈炯明背叛革命、炮轰总统府事件后,孙中山最终下定了同中国共产党合作、改组国民党的决心。

1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开。大会通过了新的章程,制定了联俄、联共、扶助农工”三大新的政策,确定了共产党员以个人身份加入国民党的原则,改组了国民党组织。选举了有共产党员参加的新一届中国国民党中央领导机构,从此开始了国共两党之间的第一次合作。