1980年的一个普通夜晚,郭汝瑰与儿子促膝长谈,回忆起潜伏在国民党军队中的数十载光阴。他揭示自己一直是中共派驻国民党内部的特工,并透露了他对两位国军将领的由衷钦佩。时局动荡、命运交错,郭汝瑰的传奇人生将在细节中慢慢展现。多岔路口的从军抉择

1920年代的中国,动荡与机遇交织。那个年代的年轻人,或许在一场街头集会、一次激烈辩论中,便能对人生道路作出重大的选择。郭汝瑰就是这样一个被时代推着向前走的人。他出生在四川一个相对殷实的家庭,从小聪颖好学,对未来充满了理想。五四运动的浪潮如春雷炸响,也传到了川渝大地。十几岁的郭汝瑰时常在街头看到同龄的青年们聚在一起高呼口号,这股救国的热潮深深感染了他。郭汝瑰起初迷恋科学救国的理念,萌生了学习工科、以科技振兴国家的念头。然而,家族中的长辈却另有打算。他的父亲希望他学医,认为“学医可以救人,救国要先救人”。正当郭汝瑰陷入学工还是学医的犹豫时,堂兄郭汝栋的一句话为他指明了另一条道路。这位堂兄是川军中的一名师长,他对郭汝瑰说:“现在的中国,救国之道唯有从军。”这番话触动了郭汝瑰内心最深处的热血。

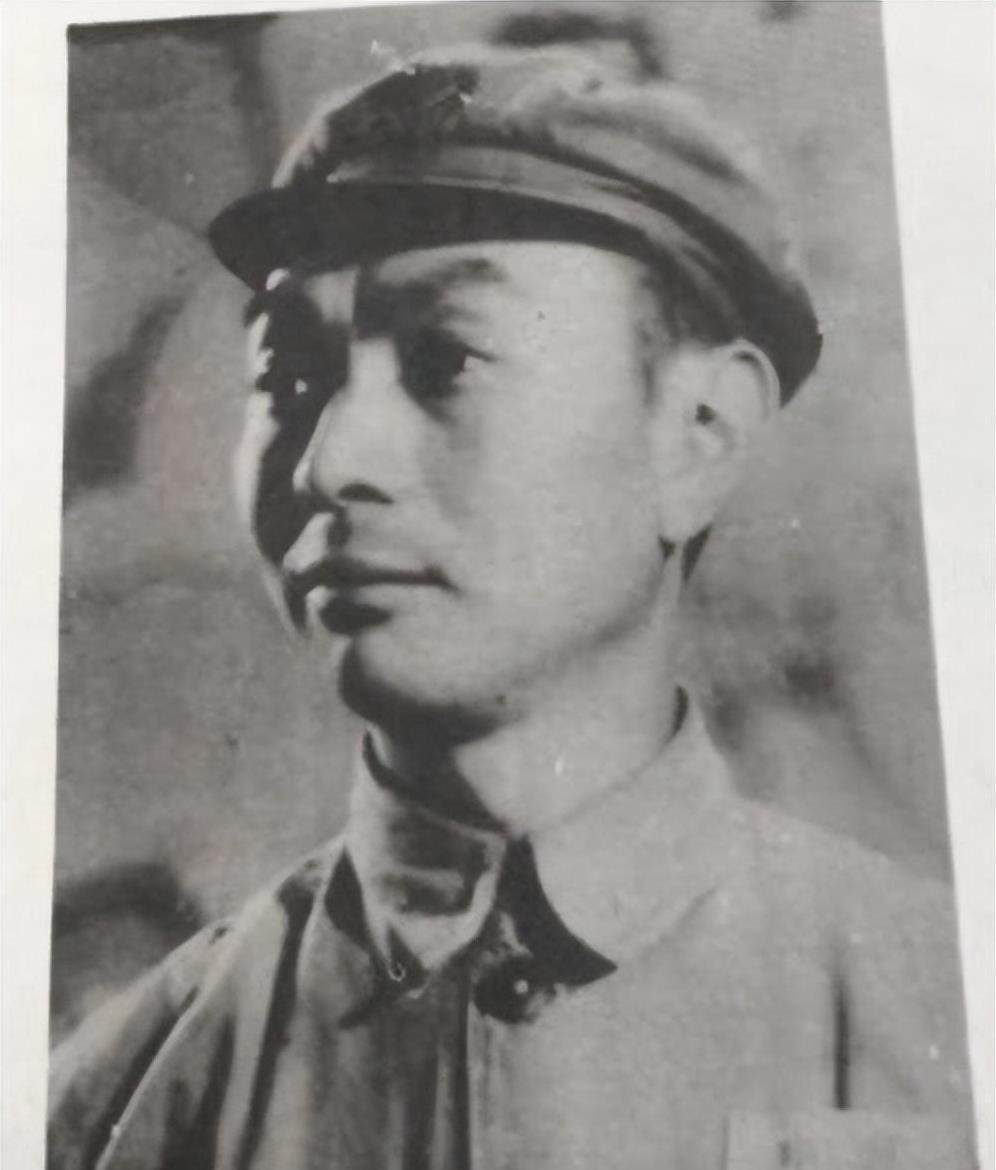

从军的梦想点燃后,郭汝瑰不再犹豫。他决定报考黄埔军校,这所当时国内最负盛名的军事学府。他的父亲虽有些不满,但在郭汝栋的劝说下,最终答应了他的选择。1926年,年仅18岁的郭汝瑰如愿考入黄埔军校第五期。穿上象征荣誉的黄埔军装的那一天,他站在学校的操场上,目光坚毅,心中怀着满腔的激动。他认为,自己将从这里出发,书写属于自己的英雄篇章。然而,黄埔军校不仅为郭汝瑰打开了军旅生涯的大门,也让他接触到了一种新的思想。在那里,他遇见了不少坚定的共产主义者,如萧楚女、恽代英等人。这些年轻的革命者为他描绘了一个不一样的中国未来。课堂上,他们讲述马克思主义,讨论阶级斗争;课后,他们组织秘密活动,传播革命思想。郭汝瑰被深深吸引,他开始阅读马克思的著作,对共产主义产生了浓厚的兴趣。他常常在深夜独自思考,这种崭新的理论是否真的能拯救中国。他最终得出的结论是:这是一条艰难却值得为之奋斗的道路。

1928年,郭汝瑰迈出了重要的一步。他冒着生命危险,秘密加入了中国共产党。从那一刻起,他就知道自己背负的不仅是家族的希望,还有一个信仰的使命。然而,他的道路并非一帆风顺。同年,蒋介石发动“四一二政变”,大肆清洗共产党人。郭汝瑰身边的许多同志被捕甚至被杀害。他被迫隐藏身份,不能向任何人透露自己的真实立场。堂兄郭汝栋的存在,也成为郭汝瑰生活中的一道险关。这位在川军中身居高位的堂兄不仅对蒋介石忠心耿耿,还开始怀疑郭汝瑰有“红色倾向”。为了打消疑虑,郭汝瑰决定接受堂兄的建议,前往日本士官学校留学。在日本的几年是郭汝瑰人生中的另一个转折点。他表面上是一个求学的军人,实际上内心充满了矛盾与愤懑。日本军人的仇华情绪在校园里随处可见,郭汝瑰时常受到侮辱和排挤,但他只能隐忍。他拼命学习军事理论,立志将所学用来强国。他也清楚地知道,自己是被堂兄送到日本“避嫌”的。如果不去,他可能会因身份暴露而面临生命危险;但去日本,也意味着脱离党组织,成为一个“无根的浮萍”。

这种孤独与煎熬在“九一八事变”爆发后达到了顶点。当他听到日军侵占东北的消息时,内心燃起一股强烈的怒火。他再也无法忍受留在这样一个充满敌意的地方,毅然选择退学回国。他对堂兄说:“学军事是为了打败侵略者,而不是为了被侵略者践踏!”这番话坚定而有力,让堂兄一时语塞。回国后的郭汝瑰考入了南京陆军大学,继续深造。他的成绩名列前茅,被誉为“军界的明日之星”。然而,他选择留在陆大的研究院担任教官,而非到军队中历练。对外,他声称是为了进一步钻研军事理论;但实际上,他并不愿意成为蒋介石的帮凶。他明白,自己需要时间等待一个更适合的机会,一个既能守护信仰又能为国家贡献力量的机会。在这段岁月里,郭汝瑰不断磨砺自己。他的内心始终铭记入党时的誓言,也期待着有朝一日能够重新与党组织取得联系。他的生命之舟,似乎总在风浪中漂泊,却从未偏离方向。他的人生道路,从此注定与历史的洪流交织在一起。

一战成名,跻身权力中心1937年,抗日战争全面爆发,中华大地陷入烽火连天。彼时的郭汝瑰刚刚结束了长达数年的深造生涯,离开了陆军大学的研究院。此时的他虽然有着出色的军事才能,却始终小心翼翼地掩藏自己的真实身份,生活在国民党的高层中。他深知机会稍纵即逝,当蒋介石被迫宣布第二次国共合作、共同抗击日本时,他毫不犹豫地投身前线,迎来了自己军旅生涯的第一次重大转折。郭汝瑰被分配到第十四师,担任参谋长。尽管职务不算高,但这对他来说却是展示自己才能的绝佳舞台。很快,他便迎来了真正的考验——淞沪会战爆发,整个战场被日军的铁蹄践踏得满目疮痍。第十四师所在的阵地成为淞沪会战的重要防线,师长霍揆彰却焦头烂额,苦于缺乏一名能独当一面的指挥官。此时,郭汝瑰主动请缨,接替临阵退缩的旅长,亲自指挥前线作战。

战斗中,郭汝瑰表现得极为果断。他站在阵地上,用洪亮的嗓音指挥士兵,一轮又一轮的炮火在耳边轰鸣,但他始终冷静自若。他清楚地知道,阵地一旦失守,日军将迅速突破防线,整个战局都将陷入危机。他在残酷的战斗中写下遗书:“如阵地失守,我将以身殉国。”这封遗书在部队中传阅,令士兵们士气大振。在他的激励下,部队死守阵地七天七夜,粉碎了日军的猛烈攻势,成功完成了任务。淞沪会战的胜利使郭汝瑰一战成名,直接被提拔为第五十四军的参谋长。从那以后,他的军事才华得到了广泛认可,迅速成为陈诚麾下的得力干将。陈诚是蒋介石极为倚重的第三战区司令,对郭汝瑰的能力尤为看重。在陈诚的举荐下,郭汝瑰相继出任二十军参谋长、第五师师长等职务,逐渐跻身国军高层。然而,郭汝瑰从不为这些头衔所迷惑,他始终牢记自己的秘密身份。他明白,自己在国民党内部的位置越高,就能为党组织获取更多的核心情报。

抗战期间,郭汝瑰的军事指挥才能屡次展现。在武汉会战中,他采取外围作战策略,削弱日军火力优势,成功减少了国军的伤亡。这一战让蒋介石对他刮目相看,甚至称他为“黄埔军校的骄傲”。随后,他又在长沙保卫战中创造了以弱胜强的奇迹,彻底奠定了自己在国军中的地位。鄂西会战中,他精准判断出日军的战略意图,提前向上级提出建议,再次获得胜利。这些胜利使郭汝瑰成为蒋介石心目中的核心将领之一,甚至在老蒋身边也逐渐有了一席之地。然而,随着蒋介石反共情绪的日益高涨,郭汝瑰内心的矛盾也逐渐加深。他目睹国民党内部的腐败横行、争权夺利、官员之间互相倾轧,早已对这个体制充满厌恶。他看不惯这些表面上高喊“保卫国家”的军官,背地里却只为谋取个人私利。相反,他更加坚定了自己的信仰:共产党才是能带领中国走向未来的力量。但在国民党内部,他依然需要掩饰自己的真正立场,用自己的才能去换取更多的信任。

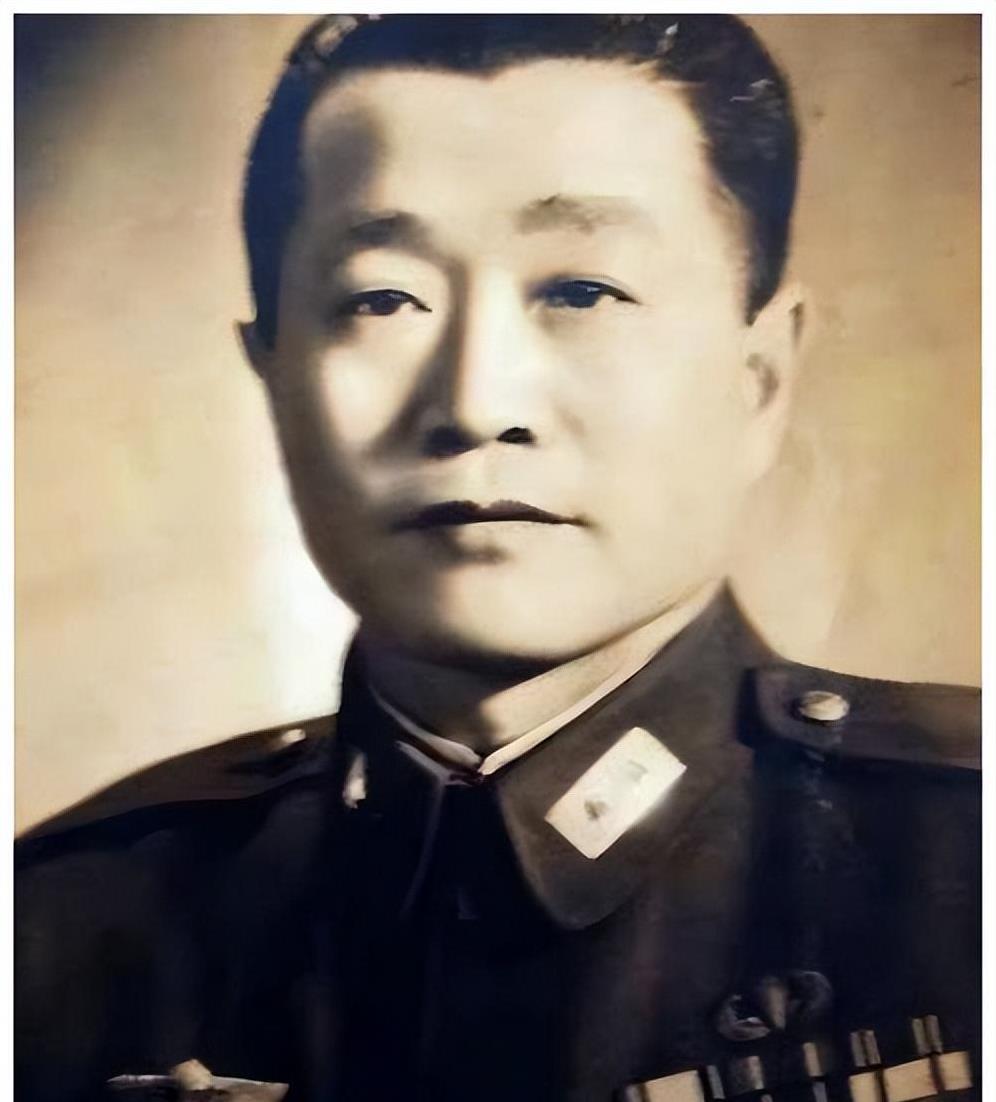

1945年,抗战胜利在即,郭汝瑰得以重新与中共组织建立联系。他的身份逐渐发生转变,不仅是一名指挥若定的将军,更成为了一名隐秘而危险的“红色特工”。随着他的职务不断升迁,他的责任也愈发重大。很快,他被任命为国防部作战厅厅长,这个职位几乎掌控了国民党军队的作战命脉。国民党的所有重要作战计划、会议记录,都需要经过他的手才能执行。而这些机密情报,也通过他的秘密渠道源源不断地送到中共手中。郭汝瑰清楚自己的行动有多么危险,但他始终镇定自若,用精湛的演技掩饰内心的波澜。在一次重要的作战会议上,蒋介石当众询问他对战局的看法。他从容回答,既迎合蒋的判断,又巧妙加入一些“无伤大雅”的建议,让蒋介石对此极为满意。谁也不会想到,这些“建议”实际上隐藏着情报泄露的精妙设计,直接影响了解放军在战场上的布局和行动。敌友之间的猫鼠博弈在国民党内,郭汝瑰的军事才华得到了广泛认可,但他的低调清廉与谨慎处事,也使他逐渐成为一些人关注和怀疑的对象。国民党高层彼此之间勾心斗角,互相拆台已成常态,而郭汝瑰的特殊身份决定了他必须比任何人都更加小心。即便如此,他的谍战生涯仍然充满了惊险,特别是与杜聿明之间的微妙关系,更让郭汝瑰时刻行走在刀尖上。

杜聿明是黄埔军校的高材生,军功卓著,与郭汝瑰有着师兄弟之谊。作为蒋介石的亲信,杜聿明在抗战和内战中屡次担任要职,性格却以多疑和谨慎著称。起初,他对郭汝瑰并无太多关注,但随着国民党在战场上的失利频繁发生,杜聿明开始对郭汝瑰这个作战厅厅长的身份产生了怀疑。他的怀疑并非毫无根据,而是源于对郭汝瑰生活方式的观察。有一次,杜聿明无意间提议去郭汝瑰家拜访。当他迈进郭家的大门时,眼前的一切令他震惊。郭家陈设极为简朴,破旧的方桌椅子脱漆掉皮,沙发上满是补丁,连茶杯也脱釉斑驳。郭太太穿着布衣,亲自下厨准备茶水。这样的情景让杜聿明十分困惑——在国民党高层,清廉不乏其人,但像郭汝瑰家中这种几近寒酸的境况,却与一般的清廉截然不同。杜聿明心中一阵寒意:如此生活方式,怎么像是国民党的高级将领,倒更像是共产党人?

这种疑虑迅速在杜聿明心中发酵,他将自己的怀疑告知蒋介石。然而,蒋介石却对郭汝瑰十分信任,他不仅没有立即采取行动,反而在杜聿明面前为郭汝瑰辩护:“郭小鬼是我看重的人,不要轻信流言。”蒋介石虽然表面上维护郭汝瑰,但多疑的他并未完全放松警惕。他悄悄安排自己的儿子蒋经国秘密调查郭汝瑰的背景。蒋经国的调查非常周密,他派人对郭汝瑰的社交圈、日常活动甚至经济状况进行了全面排查。然而,郭汝瑰以卓越的洞察力和高超的应对能力成功规避了所有危险。他深知,每一句话、每一个动作都可能暴露自己的身份,因此在工作和生活中都表现得极为谨慎。面对蒋经国的暗中调查,他始终保持滴水不漏,所有线索都指向一个结论:郭汝瑰无懈可击。然而,杜聿明并未因此放弃。他对郭汝瑰的怀疑,更多来自战场上的种种“异常”。杜聿明发现,在一些重要战役中,解放军的行动与国防部的机密作战计划竟然“巧合”得令人难以置信。这种巧合让杜聿明心生警觉。他不止一次试图找到证据证明郭汝瑰的问题,却始终无法得逞。

1948年淮海战役,杜聿明亲自指挥国民党军队与解放军激战,但形势急转直下。在战斗的关键时刻,蒋介石突然改变作战部署,命令杜聿明放弃徐州,与其他部队合围解放军的主力。杜聿明明白,这一决策不仅混乱,还可能导致全面失败。他当即怀疑,这背后是否有郭汝瑰的操控。战败后,杜聿明被解放军俘虏,他在被押送的途中怒视着郭汝瑰,语气复杂地说道:“老郭,当年你真是演得好。可惜,我看错了你。”郭汝瑰微微一笑,平静地回答:“杜兄,你和我都是军人,只是我们选择了不同的信仰。”杜聿明沉默片刻,低头不语。他的怀疑并非全无根据,但直到此刻,他才意识到郭汝瑰的真实身份确实是共产党员。多年纠缠的疑惑,终于解开。

郭汝瑰的潜伏生涯堪称奇迹,他在国民党内部度过了数十年的高危时光,面对蒋介石、杜聿明这样的高手依然能够全身而退,这不仅需要极高的智慧和胆量,也需要过人的耐心与伪装能力。他在敌我之间如履薄冰,却始终掌控着局面,将每一次质疑都化险为夷。这一段猫鼠博弈的历史,也成为了谍战史上的经典之作。杜聿明的多疑,蒋介石的多次调查,皆未能动摇郭汝瑰的伪装。他不仅赢得了敌人的信任,也以自己的隐忍和机智,为中共提供了无数关键的军事情报,成为解放战争胜利的重要推手。郭汝瑰的一生,注定与这些惊心动魄的对抗紧密相连,也在风雨飘摇的年代中,书写了一段波澜壮阔的传奇。钦佩的两位国军将领

1980年的春天,重庆北碚一个普通的院落里,郭汝瑰手捧党徽,目光深沉地看着眼前的儿子。在这一刻,他终于能够卸下伪装了几十年的身份,坦然回归党组织。他抚摸着手中的党徽,回忆起那些潜伏国民党高层的峥嵘岁月,轻声说道:“我佩服的国军将领,只有两个人。”这句话,让身旁的儿子感到既惊讶又好奇。他不禁追问:“他们是谁?为什么值得你佩服?”郭汝瑰抬起头,眼中闪过一丝敬重:“张治中和傅作义。这两个人,与其他醉心权势、勾心斗角的将领不同,他们是真正以国家和民族为重的人。”

郭汝瑰首先提到了张治中,这位被誉为“和平将军”的国民党高层人物。张治中在国民党内始终坚持和平的理念,反对内战,主张联合抗日。郭汝瑰回忆起抗战期间的一次会议,当时蒋介石为了争取更多的资源,试图减少前线的兵力,优先保存自己的中央军力量。这一提议遭到了张治中的激烈反对。张治中在会上拍案而起,质问蒋介石:“抗战是为了国家和民族,而不是为了一党一人!如果中央军只会保存实力,让地方军浴血奋战,那如何让士兵相信你是真心抗战?”蒋介石对张治中的态度极为恼火,但张治中却丝毫没有退让。他的直言让郭汝瑰十分钦佩。“当时我坐在一旁,看着张治中据理力争,不惜得罪蒋介石,为的只是保全国家的抗战大局。这种魄力,不是一般人能做到的。”郭汝瑰回忆时语气凝重,“他不仅仅是个将军,更是一个真正有家国情怀的人。”

张治中的和平理念在解放战争中更加鲜明。当国共双方的冲突愈演愈烈,张治中一次次奔走调解,试图劝说蒋介石与共产党和谈。他不畏权贵,甚至公开向蒋介石递交辞呈,以示对内战的不满。郭汝瑰知道,这样的行为在国民党内部是极为危险的。蒋介石的多疑和刚愎自用,使得任何与他观点不同的下属都可能被打压甚至清除。但张治中依然坚持自己的立场,毫不动摇。相比张治中的刚正不阿,傅作义的智慧和胆识则体现在他对民族大义的选择上。郭汝瑰回忆起1949年北平和平解放的前后,傅作义的果敢决策让他至今难以忘怀。当时,傅作义掌控着几十万国民党军队,这些部队驻扎在北平周边,随时可以与解放军对峙。然而,傅作义深知继续抵抗只会让北平百姓陷入战火之中。他在内心挣扎了很久,最终顶住了来自蒋介石的巨大压力,选择与共产党谈判,实现了北平的和平解放。郭汝瑰感慨道:“傅作义的选择,不仅挽救了北平数百万百姓的生命,还避免了这座千年古城的毁灭。这种视百姓安危高于党派立场的决断,值得所有人敬佩。”郭汝瑰深知,傅作义当时面临的处境极为艰难。他既要应对蒋介石派来的特使威逼,又要安抚军中反对谈判的强硬派,同时还要与共产党进行秘密接触。任何一步走错,都会让他陷入险境,甚至可能丢掉性命。

“在那个乱世中,大多数人只顾自己的权势和利益,但张治中和傅作义,却愿意为民族和百姓牺牲自己的地位。”郭汝瑰说道,“他们的选择,不是出于一时冲动,而是经过深思熟虑后的决定。正是这种难得的勇气,让我至今对他们怀有由衷的敬意。”郭汝瑰的声音渐渐低沉,仿佛陷入了深深的回忆。他缓缓说道:“我们这一代人,经历了太多动荡,见过太多投机取巧的小人。但能有几个人,像张治中和傅作义一样,为了国家和民族的未来,宁愿冒着被自己人误解、指责甚至抛弃的风险?”他的儿子静静地听着,目光中多了一份理解。郭汝瑰看着窗外的天空,似乎透过时光的薄雾,看到了那些为民族大义奋斗的身影。他的语气突然变得坚定:“我这一生,无论以什么身份,都只为国家和人民尽心尽力。张治中和傅作义,也是这样的人。我们虽然身处不同的阵营,但信仰和选择,却是一样的。”说完这些话,郭汝瑰陷入了沉默。他的内心波澜已平,但眼神中依旧藏着岁月的痕迹。那是几十年的潜伏生涯、数不清的险象环生所留下的烙印,也是对那些坚守正义和信仰之人的深深敬意。

郭汝瑰的一生,宛如一个时代的缩影。他从一个风华正茂的黄埔青年,成长为国民党高层的军界精英,又以中共潜伏特工的身份,为解放战争的胜利立下了赫赫功勋。他的智慧、胆识和坚韧,在危机四伏的潜伏生涯中得到了淋漓尽致的展现。晚年的郭汝瑰,终于摆脱了隐藏多年的秘密身份,得以光明正大地站在阳光下。他向党组织递交的入党申请书,既是一名老兵的归队,也是对信仰不变的深情告白。郭汝瑰在回忆录中提到的张治中与傅作义,不仅仅是他心中值得敬佩的国军将领,更是历史大潮中矗立于民族大义之上的英雄。他们的抉择,是那个混乱年代里少有的理性与担当,闪耀着人性光辉。历史终究会还原真相。郭汝瑰的身份从未影响他对民族大义的追求,而他的敬佩之情,也超越了党派和阵营的界限。他说:“我们每个人都在为自己的信仰奋斗,但最终的目标,都是为了国家和人民的幸福。”这句话,既是他一生的总结,也是对后人最深刻的启示。