“拜托了,请您再稍等片刻......等一等再入土为安”,一位老太太跪在老伴的棺材前面,哭得撕心裂肺。1981年5月14日,杜聿明已经离世一个星期了,随着炎炎夏日的脚步越来越近,他的妻子曹秀清还是不愿意让丈夫入土为安。只见她满头白发,身形消瘦,整天坐在丈夫的棺材旁边,不停地流着眼泪。她正在期盼着收到一封回信。

到了5月25日,曹秀清实在没法再拖下去了,只好点头同意给丈夫安排后事。她望着丈夫安详却再无生气的脸庞,几乎要瘫软在地,泪水不停地流,哽咽着说:“我亏欠你啊...”曹秀清到底在等哪个人呢?她为啥又要跟丈夫说抱歉呢?这里面到底有啥不可告人的秘密呀?想要揭开事情背后的真实情况,咱们得先瞅瞅杜聿明那既让人议论纷纷又充满传奇色彩的一辈子。

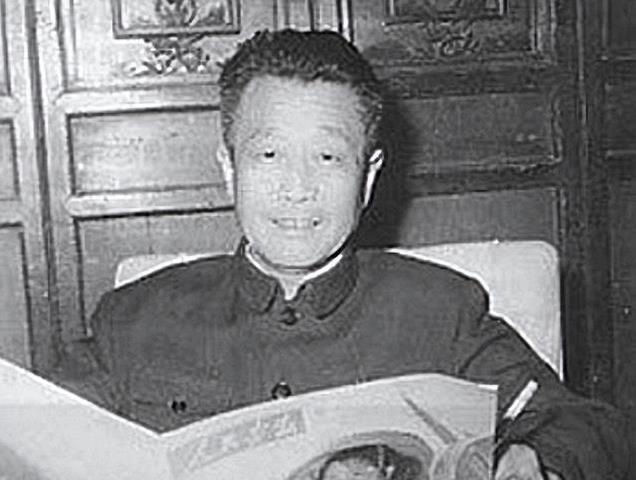

1904年,杜聿明在陕西米脂的一个有文化的家庭里出生了。他老爸杜良奎以前考过清朝的举人,真是有其父必有其子。到了1924年6月,才20岁的杜聿明就成了黄埔军校第一期的学员,他不仅文化好,武艺也高强,是个全能型人才。他毕业后就一直跟着蒋介石到处打仗,不过刚开始他的官路走得并不顺畅,直到30岁之前都没能混上个重要职位。

到了1938年以后,杜聿明因为掌握了机械化军队打仗的整套方法,开始被委以重任,直接从旅长跳到了军长的位置,那时他才33岁。抗战那会儿,杜聿明带着队伍,在广西昆仑和缅甸北边都打了不少胜仗。特别是他指挥的那场大战,干掉了五千多名日本鬼子,还一举拿回了昆仑关,从此以后,杜聿明的名字就响亮起来了。那时候,杜聿明是个让人敬佩的抗日英雄,可抗战一结束,他就按照蒋介石的吩咐,跟我党军队站到了对立面。1945年,杜带着13军和52军打下了山海关,到了1946年,他又派廖耀湘冲进了长春,一路占领了辽西、铁岭、抚顺这些地方。一直到1947年初,守在东北的林彪都对他束手无策。

可惜好景不长,杜聿明的生活轨迹发生了变化,那是在1948年,当时他表面上找了个理由,说自己老毛病又犯了,得离开战场去歇歇。这个说法也挺有道理,毕竟他早在1945年就因工作太辛苦,不得不把左肾给摘掉了。但其实说白了,这次事情就是国民党里面几个派别在斗,结果导致杜还有蒋的军队从里头散了架。蒋介石为啥被人叫做“蒋委员长”,就是因为他当军委会的头儿时间最长。他很看重军事方面,他的整个从政之路,基本上都是靠着他那些黄埔军校里的亲信支持的。在教官里,他特别看重何应钦和陈诚;而在学员当中,胡宗南和杜聿明则是他最器重的人。

但是蒋介石性格猜疑,尽管他看重杜聿明的本事,可不愿意看到杜的势力越来越强。1946年,东北那地界儿聚拢了国军里最能打的新1军和6军,还有装备美式武器的13军、52军、53军和71军这些大军团。不光如此,新6军的头儿廖耀湘、东北保安的二把手郑洞国,加上当地拉起来的一些伪军和土匪队伍,都站到了杜的那一边,这让杜的势力噌噌往上涨,蒋介石对此不得不格外留神。趁着心腹陈诚在关内打仗打得节节败退、面子都丢光了,正需要安慰的时候,蒋介石索性把陈诚调去了东北,安排杜留守徐州,以此来限制杜的势力扩张。不过说实话,陈诚真不是带兵打仗的料,仅仅一年的时间,我军就瞅准时机发起了反攻,彻底改变了国共两党最后的僵持状态。

见东北局势难以维持,蒋介石急忙把在徐州负责“剿匪”的杜将军召回东北。可面对林彪部队的猛烈打击,杜将军只能勉强带出上万残兵逃出生天,随后又火速赶回了淮海战场。

等杜聿明急急忙忙赶到徐州时,国军已经没办法挽回败局了。这也是因为蒋介石没采纳或打乱了杜聿明的很多军事计划,让国军败得更惨了。1949年1月6号,咱们的队伍开始对杜聿明的部队发动大反击,只用了短短十天,杜聿明就在安徽萧县的张庄寨镇张老庄村被抓住了。蒋介石没了这个得力助手,心里别提多失落了。另一边呢,杜聿明在见过陈毅司令后,就被解放军的同志带到了解放区,开始接受思想上的再教育。之后,他还以战犯的名义,被关进功德林继续接受改造。

这是杜迎来新生活的一个关键时刻。刚到功德林那会儿,战士们都戏称他为最难雕琢的“硬石头脑袋”。他以为我党的优待政策只是说说而已,对像他这样的“敌方”将领只会充满仇恨,想要快点除掉他。因此,他下定了必死的决心,对看守他的士兵说些挖苦的话,坚决不接受改造。多年的打仗生涯,让杜聿明得上了一身的重病,像肺结核、肾结核这些病整天让他痛苦不堪,但他不仅藏着掖着自己的病,还三次想要了结自己的生命。

他觉得,与其等着被我党战士“严惩”,还不如早点死了来得干脆。但我党向来一言九鼎,即便是对待这样一位“恶行累累”“固执己见”的“敌方将领”,也依然给予了优待政策。当管理人员察觉到他的身体不对劲后,赶紧告诉了周总理,周总理特别指示要给予杜最周全的照顾和治疗。在那个啥都缺,东西和医疗条件都特别不好的时候,周总理还是特地派人跑到香港这些地方去买药。这样一来,杜先生的几种结核病不光是大体上给治好了,就连他多年的老毛病也都给解决了。在那个东西不多的年代,他居然常常能吃到像红烧鱼、鸡蛋这样的营养好东西,每天还能享用一杯牛奶,这些无声的关心慢慢地让杜的心里暖了起来。

真正让他转变观念的是,在观察抗美援朝战争时,杜聿明对我军的真正战斗力有了更深一层的认识。起初,功德林里头的多数国军头头都觉得,中国要打赢美国那简直是痴心妄想,可后来看到咱们队伍在朝鲜战场上连连胜利,他们打心底里开始对共产党的战士们竖起了大拇指。从1950年11月云山的那一仗开始,一直到1951年年初,志愿军接连发起了三场大战,每次都把骄傲自满的美军打得落花流水。其实,国军里的将领大多都正规学过军事和爱国知识,心里也都盼着中国有个好前景。只是因为以前蒋介石的关系,他们对我党有不少误会。

看到我们党在信念、理念和战斗力上都日益壮大,成为了中国真正的希望所在,他们心里也痒痒的,想出一份力。于是,他们拿起大铲子,天天忙着炒麦子炒面粉,给志愿军准备粮食。之后,杜聿明在小组讨论时满怀感激地说:“多亏了党,不仅解决了我的思想困扰,还治好了我的身体疾病,这对我来说,真是如同重获新生的大恩情啊!”

那时候,蒋介石在南京骗曹秀清说杜聿明已经牺牲了,让她带着孩子们一起搬到台湾去。老蒋答应会管杜聿明一家的生计和孩子教育开销,曹秀清见丈夫没了消息,在大陆又没亲人可依,只好答应去台湾。

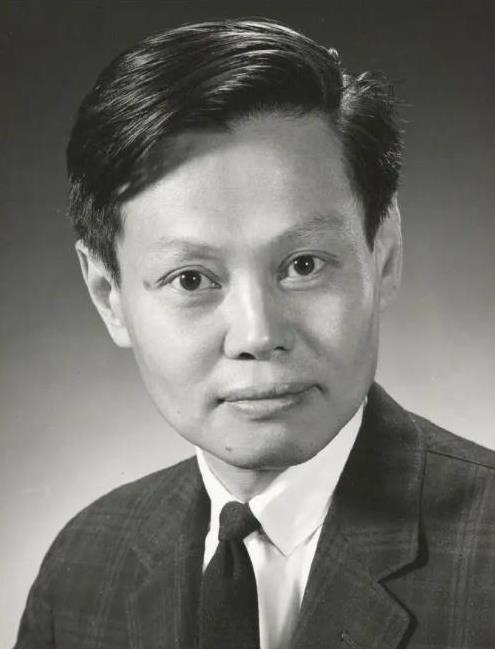

可曹秀清压根没想过,蒋介石会是个不念旧情的人。当初他觉得她们一家还有用时,哪怕淮海战役的压力山大,他也硬着头皮给杜母办了七十岁的寿辰。他亲手给杜母送上生日祝福,国民党的大官们也都纷纷上门来给老太太庆祝,就连蒋经国也慷慨地送来了3000美元作为寿礼。但现在杜聿明被抓了,那些人就都像躲瘟疫一样躲着他,再也没人关心他了。蒋介石在台湾既没有给曹秀清的婆婆和其余五个孩子找房子住,也没给他们找工作,这一家七口人只能靠着一点点补助,过着紧巴巴的日子。那时候,大闺女杜致礼已经入了美国籍,和她以前的老师杨振宁在美国成了家。但那会儿,杨先生还只是个不起眼的研究员,赚的钱不多,根本没法顾得上远在中国台湾的老娘和兄弟姐妹。

大儿子杜致仁一直是曹秀清心里放不下的牵挂。杜致仁特别有本事,1953年成功考上了美国的哈佛大学,不过哈佛的学费可真不便宜,一直是个大头开销。以前,杜致仁在台湾的银行贷了些钱,总共欠了七千多块。眼看着马上就要大学毕业了,可那银行却说他一直拖着不还钱,就突然停了贷款,害得他没办法,只能退学。杜致仁做了好几份零工还是填不上那个窟窿,没办法,只能写信给在台湾的妈妈求帮忙。曹秀清看到儿子那么恳求,也顾不得面子了,接连去找了宋美龄、张群他们,可都吃了闭门羹,只听到一句“杜聿明打了败仗,对不起国家”。

没办法,曹秀清只好找蒋介石借钱。可这一等就是半个月,蒋介石才勉强答应给一千块,还非要分两年给清,真是一点情面都不留。收到妈妈寄来的500美元,年轻的杜致仁心里很难过。他想到爸爸一辈子都在为国民党做事,可自己和家人却受到这样的待遇。现在钱凑不齐,感觉这么多年的辛苦都要白费了。他一气之下,就吃了安眠药结束了生命。曹秀清听到儿子去世的消息,心里难过到了极点。从那时候起,她对蒋介石简直是恨到了极点,满心都想着找个机会离开台湾省。1957年,好运悄悄降临了。

1957年,杨振宁因为“宇称不守恒”这个大发现拿了诺贝尔奖。这时候,蒋介石想找人帮忙,就急着让宋美龄去说服曹秀清,想让杨振宁到台湾帮他一把。

蒋介石怕她走了就不回来,所以不让她带任何孩子同行。但曹秀清聪明地抓住了这次机会,偷偷跑到美国和大女儿碰了头。刚一回家,女儿就兴奋地告诉我,说她爸爸还活着。原来啊,就在杨振宁拿诺贝尔奖那会儿,周总理立刻就安排人去功德林找杜聿明,把这个好消息告诉了他。这时候,杜聿明终于得知了关于他孩子的喜讯,他赶紧拿起笔,给女婿写了封信:“宁婿啊,我得知你拿了诺贝尔奖,真是太高兴了,这可是咱们中国人的骄傲啊!”经过好多艰难困苦,大女儿终于看到了那封信,一眼就瞧出是老爸写的字,心里一喜,老爸还活着呢!曹秀清听到这个藏着的消息,高兴得眼泪都掉下来了。

后来,曹秀清留在了美国,跟大女儿一家过了几年团团圆圆的日子,心里头一直盼着能有机会回到祖国大陆。尽管台湾那边一次次叫她回去,可她压根儿不当回事。那时候,蒋家的威风早就没了,根本没法管到美国那边的事情。最后,多亏了女儿女婿和有关部门的帮忙,1963年6月3日这天,经过杨振宁的一番安排,曹秀清总算是搭乘飞机回到了北京,和她心心念念的老公见上面了。杜聿明瞅瞅老婆,眼泪不停地往下掉,他动情地说:“这些年你真是不容易,怪我当初走岔了道儿,最后还把你给拽进来了......”

聊天时,杜聿明了解到老婆孩子在台湾省的境况,气得他两手直哆嗦,真没想到自己打了一辈子仗,到头来连家里人都没能照顾好。曹秀清很识大体,只是说那些都已经是过去的事了,现在他们面前展现的是新中国光明的未来,往后一切都会慢慢步入正轨的。到现在,这对夫妻已经分开了14年,大半辈子都像浮萍一样漂泊不定,现在他们都对自己和对方的生活,还有咱们国家的未来充满了新的期待。杜聿明觉得孩子们在台湾省过得也挺好,于是他就一门心思地参与新中国的建设了。

1959年12月,杜聿明有幸成为最早一批被政府宽恕的战犯,之后政府还给他找了个挺合适的工作,那就是在全国政协文史资料研究委员会里当文史专员。他热心编写了许多文史书籍,像《淮海战役的来龙去脉》、《辽沈战役的简单介绍》还有《中国远征军进入缅甸打日本的情况简述》这些都被发表了出来,给历史研究者带来了不少便利。一直到离开这个世界,杜聿明都全心全意地为祖国付出,并且始终不懈地为促进两岸统一而努力。真遗憾,他一直到离世那天,都没能亲眼见到台湾省回到祖国怀抱,也没能盼到孩子们回家。

杜聿明离世后,曹秀清给台湾的蒋经国,还有黄埔同学会的黄杰、袁守谦、萧赞育等人发了两封电报,恳请他们能让在台湾的孩子们回来,跟父亲见上最后一面。那时候,杜聿明的很多黄埔时期的同学和老朋友都给蒋经国写了信,可蒋经国根本就不放在心上,还说杜聿明的孩子们可以在台湾搞个灵堂来纪念他。听到消息后,曹秀清伤心地大哭起来,边哭边说:“蒋先生自己是个大孝子,可他却不让别人去孝顺自己的父母啊!”最后,曹秀清和杜聿明的老朋友郑洞国苦等多日,直到5月25日,满心哀伤与愤怒,才将杜聿明安葬。在合上棺材的那一刻,曹秀清含着眼泪对丈夫说:“我辜负了你......”

这一句“抱歉啊”,里面藏满了对在台湾的孩子们的想念,还有对杜聿明深深的眷恋。曹秀清清楚地记得,直到杜聿明生命的最后一刻,他心里还在想着国家统一的大事。希望台湾的朋友们、亲人们还有同胞们,能把民族的大事情放在首位,尽快让两岸和平统一成为现实。杜聿明心里一直惦记着台湾省回到祖国怀抱的那天,他深情地告诉妻子:“别回美国了,也别去台湾,咱们就留在大陆,多为国家的建设出一份力。”曹秀清心里一直揣着这个叮嘱,不停地参与各类活动,为了能让两岸早点团圆贡献力量,直到1984年在香港安详离世。

她在临终前,还给老家的曹家沟小学捐了好多书,心里一直惦记着养她长大的那片地方,这事儿真的很让人动容。杜聿明和曹秀清心里确实有点小遗憾,但这并没动摇他们那颗坚定的心。曹秀清曾对她的孩子们说:“我一直相信,总有一天会实现统一,就算我等不到那一天,你们或者你们的孩子一定能看到。”这同样是深深烙印在每个中国人心底的信仰,大伙儿心里都明白,那个日子已经不远了!