抑郁症热搜又又又来了,还出现了抑郁不够,躁郁来凑。

几周前,出现「李明德控诉耍大牌事件」后,演员马天宇在微博上呼吁大家关注和关心抑郁患者、躁狂症患者。

但网友的反应十分消极。

马天宇微博/大众回应

近年来有多次明星披露自己患有抑郁症的事件,大部分都带来了积极影响,让大家更了解和理解抑郁症。

春节期间,演员赵露思也曾发长文谈抑郁,微博智能分析中褒贬不一。

为何看似相同的病情告知或关爱呼吁,会出现截然不同的效果?

我们需要从病耻感谈起。

病耻感(Stigma)是指个体因患有某种疾病或健康问题而产生的内心耻辱感。

病耻感的概念最早由社会学家Goffman在1963年提出,他将其定义为一种「极大地玷污个体名誉的属性」。

这种属性将一个「完整、正常的人」转变为一个「被污染、缺乏价值的人」。

2022年《柳叶刀》发表《结束精神健康问题污名化和歧视重大报告》研究报告指出:

全球有近10亿人口存在精神健康问题。

即每8人中就有1人患病,而在10~19岁人群中,这一比例更高,约占1/7。

这绝不是个小数目。

但大部分患者面临的情况是:不仅要应对疾病,还要额外应对疾病带来的污名化和歧视,更要应对自己内化的病耻感。

一项对于香港部分医生的焦点小组研究发现:

即便精神疾病的诊断结果并不是污名的一种形式,但他们仍十分注意以最不污名化的方式回应患者——例如「模糊诊断」。

他们倾向于认为,鉴于某些精神疾病的性质,污名是不可避免的。

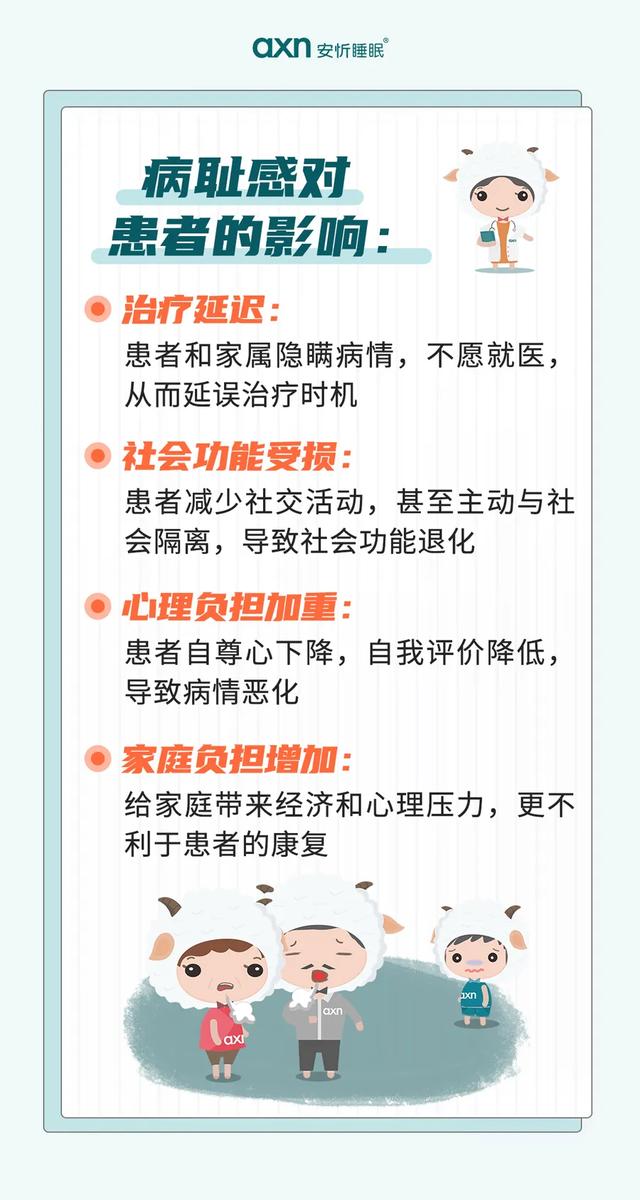

病耻感,只是一种心理感受,影响有那么大吗?

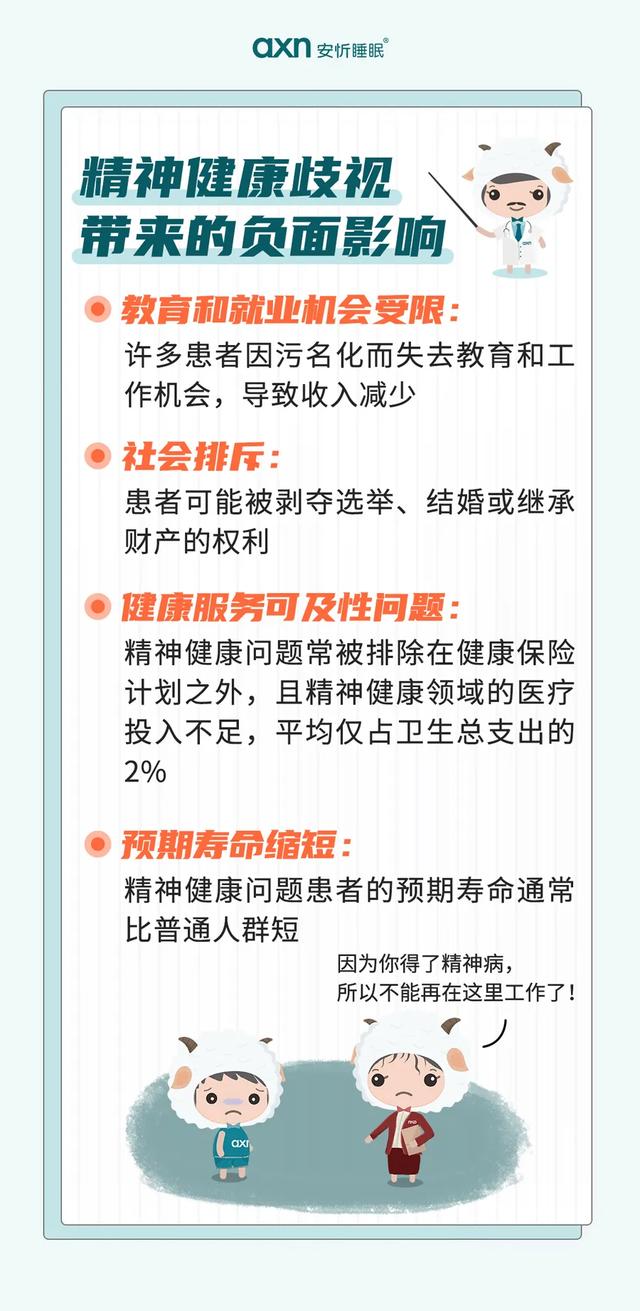

2022年《柳叶刀》的报告中,也通过分析全球40多个国家的数据发现:

精神健康问题的污名化和歧视甚至会对个体的基本权利造成深远的负面影响。

病耻感,真的比疾病本身更可怕。

小调查,当你在社交媒体上遇到一位抑郁症患者,你的第一反应TA是一个:

还有很多标签,例如:矫情的精致利己主义者,弱小需要被帮助的人等等。

当我们冷静思考,所有片面的标签显然都不能代表某一个抑郁症患者——真实的鲜活的人。

但事实上,强化与精神健康状况相关的刻板印象(如不可预测性或危险性)时,公众人物、自媒体或媒体报道在增加污名方面发挥着强大的作用。

例如,我们经常看到有关精神疾病患者出现危险行为的报道,所以可能出现「精神疾病都很危险、都会伤人」的想法。

但实际上,精神疾病包含失眠症、睡眠障碍、抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等等,其中有一大部分是日常生活中我们都会遇到的情绪障碍或身心疾病。

毋庸置疑,公众人物披露自己身患抑郁症,会增减「抑郁症患者」的标签,改变大众看待抑郁症患者的方式。

正面的披露,会产生正面影响:

让公众更了解疾病、更理解患者、对疾病的歧视减轻。

负面的披露,则造成负面影响:

让公众对疾病产生误解,发生网络暴力,让患者病耻感更甚。

我们来看一个典型的正面影响案例:2021年接受采访时,马丽坦言自己曾抑郁过,网友反应多为积极鼓励。

中国电影报道采访/大众评论

与最初提到的事件相比,产生正面影响的关键点就是:

公众人物自然的讲出自己的患病经历、感受和康复经验。

而一旦将抑郁症与负面舆情关联,或出于某种目的「利用」抑郁症,歧视、标签化、污名化等负面影响就会产生。

抑郁症,不是「问题行为」的避风港。

精神疾病,不应该与「问题行为」相关联。

全球范围内减少精神健康问题污名化最有效的方式,其实很简单。

即基于社会接触(无论是面对面的、虚拟的还是间接的)并适当适应不同背景和文化的干预措施。

简而言之:接触 —— 真的看见、了解,就能理解。

《柳叶刀》(The Lancet)社论同时指出:「所有人都有在个人工作和生活中采取行动的责任,来改善我们自己、亲人、同事和朋友的精神健康。」

「结束精神健康相关问题的污名化是我们必须追求的目标。」

因为我们都需要精神健康,因为它与所有人休戚相关。

审核医生:彭旭

插画:金三儿

免责声明

本科普文章之目的是提供普适的健康信息,内容均为科普知识介绍,不含有推荐、证明等广告属性。科普内容不能代替任何人的医学诊断和治疗方案,如有需求请您及时就医。作为科普文章,本文中如出现极限词,为医生临床经验中的个人认识或学界共识,是希望读者能够认识其客观重要性的表述,无广告属性。如对这篇科普文章有任何建议,或对文中来自网络未能找到出处的图片有版权异议,请发邮件至安忻品牌部:tangsj@axnsleep.com。

他不能控制欲望,你们一直拿诱饵吊,又不能让他吃到,于是就这样了?