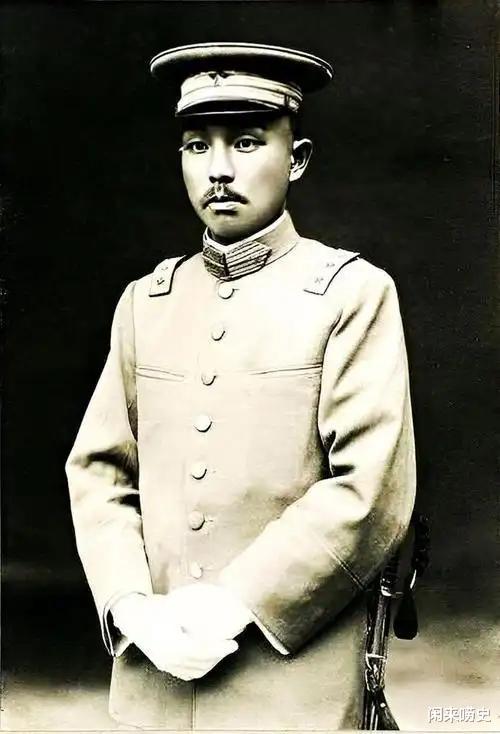

杨森,听这个名字,你就能感受到那种四川土霸的气息——“四方称霸”不就是他的标签吗?别看他那时候一副眉清目秀的模样,骨子里可不简单,硬是从一个没什么背景的穷小子,逆袭成了所谓的“四川土皇帝”。

这位“杨皇帝”,起初倒也挺老实,家境贫寒,小小的尉级军官,穿着一身朴素的军装,硬是让一堆兄弟看了也觉得,这人应该是个做大事的料。

那年,他的父亲是个地道的传统士人,家里能捡到的书大概比柴火还多,先是教杨森念些四书五经,结果这小子,脑袋瓜子灵活得很,不但把《论语》背得滚瓜烂熟,连如何打江山也想得明明白白。为了不让老爹觉得自己不中用,他从小就立下了志向——“总有一天,我要干掉你们这些富贵人,做个比老百姓更牛的土皇帝!”

于是,杨森入了四川陆军速成学堂,毕业后,跟着副都督朱庆澜混了个小小的尉级军官。这一做,哎呦,他发现自己的天赋实在是太适合当个“掌控全局”的角色了。说白了,打江山最重要的不是能力,而是能不能抓住机会——杨森显然抓得住,机会就跟他的小伙伴一样,总是主动跳到他面前。

然后,他不仅学会了打仗,还学会了和那些大佬搞关系。成了副都督部队的“金字招牌”后,他一不小心就把自己打造成了一个能左右四川局势的“土皇帝”,一根金条都快不够他装了,连金条都开始想要了。

这不,1949年重庆城下,刘伯承坐镇,风云密布,准备和杨森谈判。刘伯承看着眼前这个笑得跟猴似的杨森,心里想:“这家伙有问题,但他怎么这么敢索要三千根金条?”然后,他特意问了句:“杨将军,你不会真以为金条能保你命吧?”

杨森大大咧咧地摆了摆手,笑得像个村里自卖自夸的地摊老板:“哎,刘伯承,你们中共不是讲究什么‘无产阶级’吗?那就请给我点‘劳动成果’——三千根金条,都是你们打了那么多年的胜仗的产物,不值当嘛?”

刘伯承愣了一下,心想:“这人脑袋里在想啥呢?难道这就是他认为的‘命运’?”不过,他嘴上倒是没急着回,只是摇了摇头,给了个冷笑:“杨将军,你不懂,我可以给你一个未来,但金条,不是我们买得了你的。”

没想到,杨森听了这一番话,嘿嘿笑着,终于脱下了那层伪装,直接让重庆上空火光四起——轰炸开始了!是的,他居然背信弃义,不仅没有继续跟刘伯承谈判,还在重庆上空送上了几颗“重磅大礼”。

没多久,杨森这个“土皇帝”就被历史抛弃了。你说他是个什么样的家伙?从一个穷小子逆袭到土皇帝,再到被金条和虚荣冲昏了头,最终决定背叛自己的根基,给自己和未来搭上了条绝路——他的选择,真的可以用一句话总结:“身在福中不知福,往死里作死。”

02杨森这个人,早年真的是个典型的“城市逆袭者”,从一名没啥背景的穷小子,到当上了“四川土皇帝”,靠的可不只是天赋,更多的是一套灵活的“见风使舵”的手段。你看他早年的经历就知道,这个小子可真不是省油的灯——一开始在同盟会里捣鼓,接着又进了速成学堂,搞得像是准备入学的学生,结果才不过一年功夫,就从一个不懂事的小排长混成了营的右队官,搞得他自己都怀疑是不是穿越到了别的剧本里。

这不,辛亥革命那会儿,杨森不光做了革命小英雄,还加入了川军第一师当了营长。别看他当时管的不过是些地方治安,实际上人家早就学会了“上行下效”的套路,和上级搞好关系是他最拿手的武器。革命一爆发,杨森立马成了“革命楷模”,张澜的警卫,警觉得像只训练有素的战狼。谁知道,这种身份没多久就给他带来了一点麻烦——和内部的权力斗争打了照面,结果被“排挤”出去了。

被打压后,杨森毫不示弱,跑去成都,继续摸索自己在军界的生存法则。接着再来个巧合,碰上了二次革命的爆发。你得知道,这种革命,谁不想搭个顺风车啊?杨森一看,哎呀,机会来了,不管三七二十一,直接投奔了熊克武麾下,成为了少校营长。结果好像他上去的快,跌得也快,熊部和滇军打得激烈,杨森的军旅生涯就这么被“请”去了重庆。

本以为自己这一路折腾下来,准备掉头去做个“反叛英雄”,结果命运一转,这家伙倒是被滇军给抓了。你说这也太戏剧化了,明明是想反抗一下,结果反被人反抓。杨森被带到滇军司令部的时候,心里那个懵啊。但这事儿,他偏偏不急着愤怒,反而装作一副“天下无敌”的样子。毕竟,杨森的最大特长,不就是那副嘴皮子嘛。

滇军的指挥官黄毓成看着眼前这个面色镇定的杨森,心里一动——这小子有点意思!那副不卑不亢、说话也不含糊的劲儿,倒像个有野心的人。黄毓成心想:“这可是个不得了的人物,待会儿如果他能帮点忙,说不定能让我滇军也混个高低。”

于是,杨森用他那一张“口才天赋”的牌,把黄毓成打动了。黄毓成也没给他什么“刑罚”,反而给他安排了个“副官”的职位。这一决定,让杨森的军旅生涯突然变得光明了——谁知道他用嘴皮子和气质走进了一个“贵人圈”呢?

杨森这回玩得有点高明,不但免于一死,连官职都拿到了。你说他是不是就是那种“局面糟糕但还能调头做一笔大生意”的人物?他不急着去谋算什么,反倒是能在风雨飘摇的时刻,抓住一个机会,借口一番出色的表现,反而成功地在新环境里扎下根。这就是杨森,他一辈子都在做着“浪潮之上的站稳脚步”的高难度动作,动作没停,风头也越来越劲。

03杨森这家伙,简直是“绝世大翻盘”的典范。从昆明到安宁温泉,他的战斗经历仿佛是从打“土豪别墅”开始的,起点比大多数人都低,但巧的是,这家伙没去打仗,而是去修建黄毓成的别墅。你以为这是去玩泥巴吗?人家把别墅修得美轮美奂,搞得黄毓成都要给他加薪了。你看,杨森这不光是建设房产,他还在默默地“建设自己”的地位——用效率证明了自己能“管理”好一切,就连建筑材料都得听他的。

不过啊,杨森的智慧也就在于他能在任何情况下找到适合自己的“舞台”,这不,1915年突然爆发的护国运动让他从“建筑工人”摇身一变成了“军头”,搞得自己一下子从别墅工地到战场指挥,简直就是个“跨界高手”。当时的局面那叫一个混乱,袁世凯想要做皇帝,杨森可不愿意坐视不管,直接带上自己的军衔去反对,这一招完全没有给袁世凯留情面。

打完护国战争,杨森眼睛一亮,又成功“转型”——这次,他去了川军,继续他的“混战大业”。就像个地头蛇一样,川军内的战乱正好给他提供了扩展势力的机会。你想想,当时的川军,几乎是个“脏乱差”大集合,别的人都在想着怎么拼命打仗,而杨森居然抓住了机会:“喂,我管你们是敌是友,反正我要我的军队变得比别人强,咱们先站稳脚跟再说。”

于是他不仅快速站稳了脚跟,还开始给川军调整战略、加强军纪。你说他像不像那种“挂名”大佬,表面上风轻云淡,背后却已经掌控了局面。

按道理来说,杨森的这一步算是“稳如老狗”,不紧不慢地在混乱的局势中为自己找到了最佳位置,甚至快比那些老牌军阀还要有气度。很多时候,他不需要亲自下场打,只是通过自己的军事眼光和一张嘴,轻松推动局势发展。

杨森这种“懂得趁机而起”的风格,让人有时候怀疑,他是不是天生就适合这种时局。别人抢不到的机会,他总能拿到手。

041933年7月,蒋介石一声令下,杨森就带着大军去“围剿”红军,听上去简直像是个“忠诚卫士”电影的剧情。结果呢?这场六路围攻就像是给红军开个派对,杨森倒像是个赶场的,反正没真正打成什么“胜仗”,有点像在做做样子,不着急把对方搞定。蒋介石下令你围堵,你就围,不堵也不行,但也别真打到人家,那可是“让自己损失更大”的事儿。

等到红军北上抗日,杨森又被叫去“堵”,这回他用了一招极其聪明的策略——“边打边保命”。他说:“大家不要急,保持距离,别去拼命,红军就是一块肥肉,咱们先跟在后头走。”说白了就是跟着走,等红军自个儿累了,咱们再去收收尾。这招叫做“只干保命活,咱不拼命。”

但要说杨森真能“打”,就得说到1937年了。那会儿,抗日战争爆发,整个国家火力全开,杨森这位“老哥”又来了。你看,他虽然在围剿红军上“保守”,但一到抗日,他可是精神十足,主动请缨:“蒋总,我也能干点实事!”

蒋介石没办法,派了他去淞沪,去上海干架,基本是“赶鸭子上架”,但杨森也不含糊。他那股子劲儿,简直像是吃了冲天炮,特意站在讲台上,发表了一通激情澎湃的讲话:“各位兄弟,我们的土地被外敌践踏,我们的祖国需要保护,拿出你们的勇气来,死也要死得光荣!”士兵们一个个心里燃起了“油火”,跟着喊:“打!打!”

结果呢?杨森的二十军几乎就是“拼命三郎”,和日本人干得真是血肉横飞。尽管打得很惨,二十军损失不小,但好在让日本人也付出了代价,这场战斗可不是白打的。后来蒋介石看到了,别说表扬了,还把杨森给升了职。

然后,杨森就被派去安庆整顿兵力,那地儿比战场还乱,按道理来说,整顿兵力也是一种“摆架子”的活儿。毕竟,谁都知道战争是个无底洞,送兵送装备都得看脸。杨森又开始了他的“谋生大业”,给自己的兵力整整队伍。

051939年9月,长沙这个地方突然炸开了锅,风云变幻,直接拉响了“第一次长沙会战”。

9月28日,杨森带着他的134师,直接给日军第33师团一个“正面杠”,让他们眼睛一瞪,脑袋一歪:“哎?这是怎么回事,为什么我们这么认真拼命,反而被打得一脸懵?”

说实话,日军虽说有空中优势,但杨森的部队像一个硬核的防守型玩家,防线稳得跟铁打的一样,根本不给日军一点面子。就这么一波反击,日军直接在长沙这片土地上遭遇了“撤退模式”。敌军一溜烟跑了,长沙人民差点没给杨森颁个“金盾奖”,毕竟这场战斗真是太给力了。

结果怎么样呢?你肯定猜不到——杨森居然因为表现出色,让当时的国民党高层都要给他竖大拇指:“这小子行,真是能带队打个‘吃一口’的硬汉!”

到了1941年,第二次长沙会战拉开帷幕。这次,杨森再也不做低调的“拆迁队长”了,直接给日军丢下了一个“挑战书”——“嘿,你们来啊!看谁能拆了谁!”这次的激战,比上次还要激烈,结果还是一样,杨森硬是把敌人给“打回家”,连日军的阵地都拆得七零八落,直接让他们根本完成不了任务。

杨森这一局算是“全力以赴”。然而,杨森的战场生涯依然没完。

1941年底,太平洋战争爆发,长沙再度卷入战局,迎来了第三次长沙会战。这回,杨森拿着兵书就开始“叫大家拼命打”。这次的战斗,那叫一个惨烈,两天一夜拼得昏天黑地。

最后,战报回来了,全国都知道杨森的表现不简单,大家开始纷纷称赞他。

061944年5月,湘北战场再次翻滚着硝烟,这一次是第四次长沙会战。你猜怎么着?杨森依然“坚守阵地”,继续上演他的“拆迁大戏”。那时候的他已经成了“老牌战场老板”,号称“桂北拆迁队队长”,日军来了,杨森就“拆”。正如他那句自创的口号:“战场上不流汗,怎么能在历史上留名?”这次,杨森和盟军配合,把日军的进攻硬是拦了下来,逼得对方在太平洋战场和中国战场之间犯了选择困难症。

进入1945年,日军终于开始“后继乏力”,攻势逐渐减弱。杨森眼看日军节节败退,心里那个乐啊,感觉这场战斗就差一个“终极boss”了。于是,杨森的二十军接到命令,从黔东方向对桂林发起反攻。到这时候,日军已经接近“谢幕”,杨森更是信心满满,终于在日军投降前夕,顺利拿下了桂林。没错,桂林终于被这位“老战场老司机”成功“拆”了——不动声色,却稳扎稳打。

不过,你以为他就这么简单?1949年春,随着解放军从长江上游一路横渡,重庆的气氛可以说是“越来越紧张”,你能想象那场面吗?蒋介石给杨森下命令:“老杨,守住重庆。”话音未落,蒋介石就开始考虑清除共产党人员的事情,简直当重庆是自家的菜地。

这时候,重庆的防守几乎已经“空城计”了,杨森就像个孤胆英雄一样孤军奋战,心里暗自琢磨:“万一再不小心引爆这几百吨炸药,整个重庆都得给我‘清空’了。”

不过,这种局面,杨森也是顶着压力。想想看,如果不是他天生胆大心细,怕是连他自己都没法忍受了。于是,杨森决定不急于行动,而是准备以一手“炸弹牌”给敌人点个“彩”。

这时,消息传到了解放军二野的刘伯承耳朵里,心想着:“这怎么办?这得找杨森谈谈。”刘伯承赶忙打电话过去,说:“杨森兄弟,咱别把自己和城市一块给炸了。重庆这地儿,咱一起抢过来,咱可是要一块享受胜利的!”

杨森在电话那头咳了几声,摆了摆手,好像很理直气壮地说:“那是当然!不过,刘将军你得先答应我个条件。”

“什么条件?”刘伯承心里一沉,莫非这位杨兄打算以此“告别战”?杨森顿了顿,语气依旧不急不躁:“我可不做亏本买卖。如果你们能拿出三千根金条,我想咱们可以坐下来好好谈谈。”

刘伯承几乎要从座位上跳起来,心想着:“我这不是跟‘金条商人’打交道,怎么成了‘金条求婚’了?”“三千根金条?老杨啊,这就有点‘开玩笑’了吧?”刘伯承有些不敢相信。

杨森一笑,极其认真:“你想想,我可是在赌命,少了三千金条,我就没法在历史上留下辉煌的名号了!”

刘伯承叹了口气,算了,这事得慢慢谈。

07刘伯承接到杨森那边的电话,心情很复杂。你说,怎么能让这位老兄平稳一点呢?杨森这阵子心情不太好,没办法,钱才是治病的良方,特别是对这种“喜欢用炸药发泄”的人。于是,刘伯承决定先掏钱稳住他,毕竟“软硬兼施”嘛,钱能打通的路比金条多。五千银元,算是给杨森“缓期执行”的手段。

杨森收到了这笔钱后,心情好了一些,毕竟,这也算是个“意外的红包”,对他来说,比什么都管用。可是,那些共产党人员的事,他却依旧“装聋作哑”。“你别说了,”杨森一边数着银元,一边随手把解放军的要求丢到了一边,仿佛在说:“这事,咱就不提了。”

可惜,解放军的兄弟们不是省油的灯,一旦知道了这一消息,士气一下子掉到了低谷。你知道解放军那伙人,当年受过的训练,绝对不是随便松懈的,没多久,刘伯承就决定加速进攻,打破“和平谈判”的幻想。

杨森在这时候终于意识到,自己这手牌打得实在是太差了,局势不妙,心里一急,他赶紧给胡宗南发电报求援:“老胡,别让这场闹剧太快收场,赶紧支援!”

然而,胡宗南那边的回复简直让人想哭——“小杨啊,我这边忙着整理队伍,估计不太方便。”那语气就像是跟杨森说:“你自己看看吧,谁让你一开始不带足炸药呢?”

杨森这下真是无计可施,钱包空了,炸药没了,胡宗南也没兴趣管他。他几乎可以听见自己人生的倒计时,终于,他鼓起勇气,再次联系刘伯承,语气中有了几分妥协:“刘伯承,兄弟,我想通了。你们也知道,我杨森也算个‘历史人物’,怎么能被这么草率地淘汰掉呢?要不,你再考虑考虑,让我投降,起义可以吗?”

刘伯承简直有点懒得理他,冷冷地回复:“杨森,你是想笑死我吗?‘投降起义’,这词儿还真有点意思。要起义的话,你得有诚意啊,剩下的都别说了。”

杨森本来以为刘伯承会有点“商量”的余地,可他这句话就像一盆冷水泼下来,彻底浇灭了他的幻想。

杨森心里一阵失望,手里的银元突然也变得不那么重要了。他心想着:“那就算了吧,反正也没有多少可变的机会了。”他知道,自己这回是真的玩完了。没多久,解放军的进攻如潮水般涌来,重庆的防线几乎已经被攻破,杨森不敢再拖下去,最终居然是落得个“逃往台湾”的结局。

换句话说,他和那些他曾经与之为敌的人,最终有了同样的下场。杨森看着那个远去的船影,心里空荡荡的,甚至有些怀疑是不是自己从头到尾都走错了路。

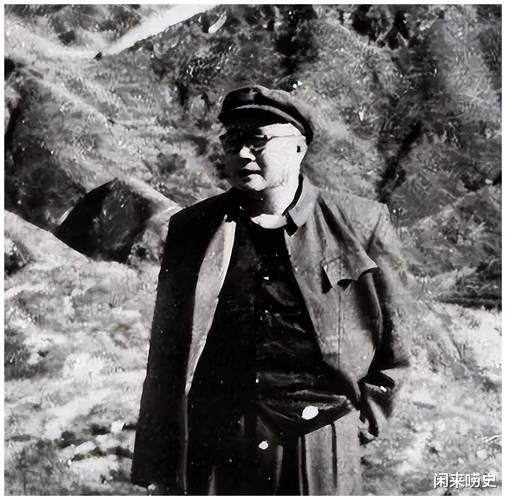

081950年春天,杨森终于顺利“避难”到台湾。这个消息像一颗炸弹一样砸下,没多少人能相信,这个曾经誓言要保卫重庆、要守住山城的老兵,居然会在最关键的时刻选择逃离,带着满身的“历史包袱”抵达了一个远离战争的地方——台湾。

蒋介石看着杨森这位“老朋友”到来了,心里简直乐开了花。蒋介石一边给他戴上这个大帽子,一边想着:“这老家伙啊,打过那么多仗,肯定知道怎么操盘,给个‘战略顾问委员会’的位置,正合适。”

可惜,天有不测风云,1977年3月,在台北的三军总医院,杨森被诊断出晚期肺癌。

走到生命的尽头,杨森可能也不愿意跟大家说:“我活得很值,最后也没白活。”不过,老杨的故事也挺有意思,走到哪儿,都是“战略”,打得仗多,最后一仗竟然是在病房里打的。这种结局,如果他知道,估计得在病床上笑出声来:“要不我再来个战略布局,拿个金条再换点时间?”