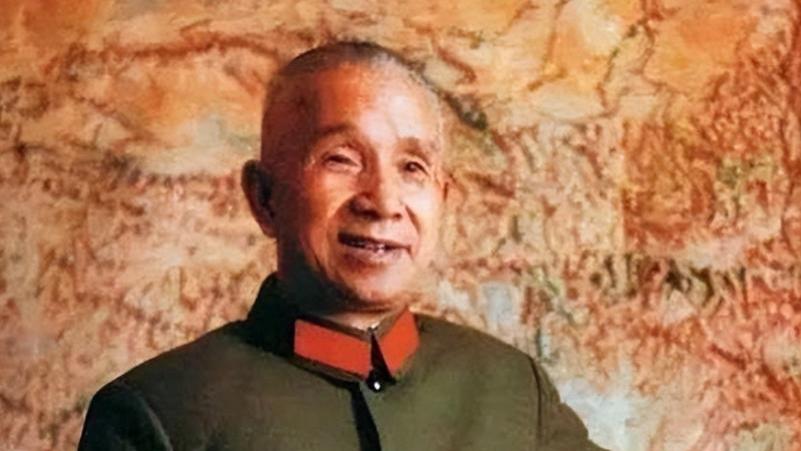

李锡九的故事,乍一听就像是某个电影里用力过猛的英雄情节,实际上一点也不夸张。

他从河北安平的地主家庭出来,家里是那个时代的“富二代”,但偏偏就看不惯那个满大街的腐败,决定来一场“革命出走”。

为了实现这个梦想,他一脚迈到了日本,想着学了点东西,顺便还带着“反清复明”的梦想,结果日本政府看不下去,搞了一项限制中国学生政治活动的政策,这下把李锡九给激怒了——“好啊,管我政治活动,你敢管我!”

于是,他组织了抗议活动。

然而,计划赶不上变化,抗议活动不仅没能撼动日本政府,反倒把自己弄得差点成了反贼。

李锡九最后带着“功败垂成”的心情回到了中国,心里想着:“不行,我得再找个安全点的地方,好好计划一下。”

这时候,他找到了一份工作——直隶巡警学堂的学监。什么工作呢?就是表面看上去风光无限,实际是个盖着“革命”外衣的“间谍基地”。

更妙的是,他没有搞什么大规模暴力革命,反而用一种更“隐秘”的方式推进了组织的建设:一面教学生规矩,一面给他们洗脑革命思想,革命就像是教学大纲里的“选修课”一样自然。

有时候,李锡九会在课堂上跟学生们提到,“要为国为民着想,不能被旧社会的腐败侵蚀”。

李锡九就这样一边公开做学监,一边偷偷操控着革命的“暗流”。他这波操作比现在的“信息战”还高明,根本不需要大喊大叫地搞游行。你说他是不是个“大隐隐于市”的革命家?这完全是“深藏功与名”的典型,连自己都不知道有多少“人民群众”在他周围默默受益。

当然了,这一切也并非一帆风顺。李锡九虽然在学堂混得风生水起,但随时都有可能被“敌人”看穿身份——毕竟,他的革命行动可不是看起来那么简单。结果他还真是太低调了,低调到连自己都差点被忘记。

幸好,邓颖超审阅《周恩来选集》的时候,突然发现这位当年在国民党高层跑来跑去的秘密党员,觉得“哎,不能让这种人默默无闻。”

于是她提醒要把李锡九的名字加进去,这才让大家注意到这个“隐藏在敌营中的革命大佬”。

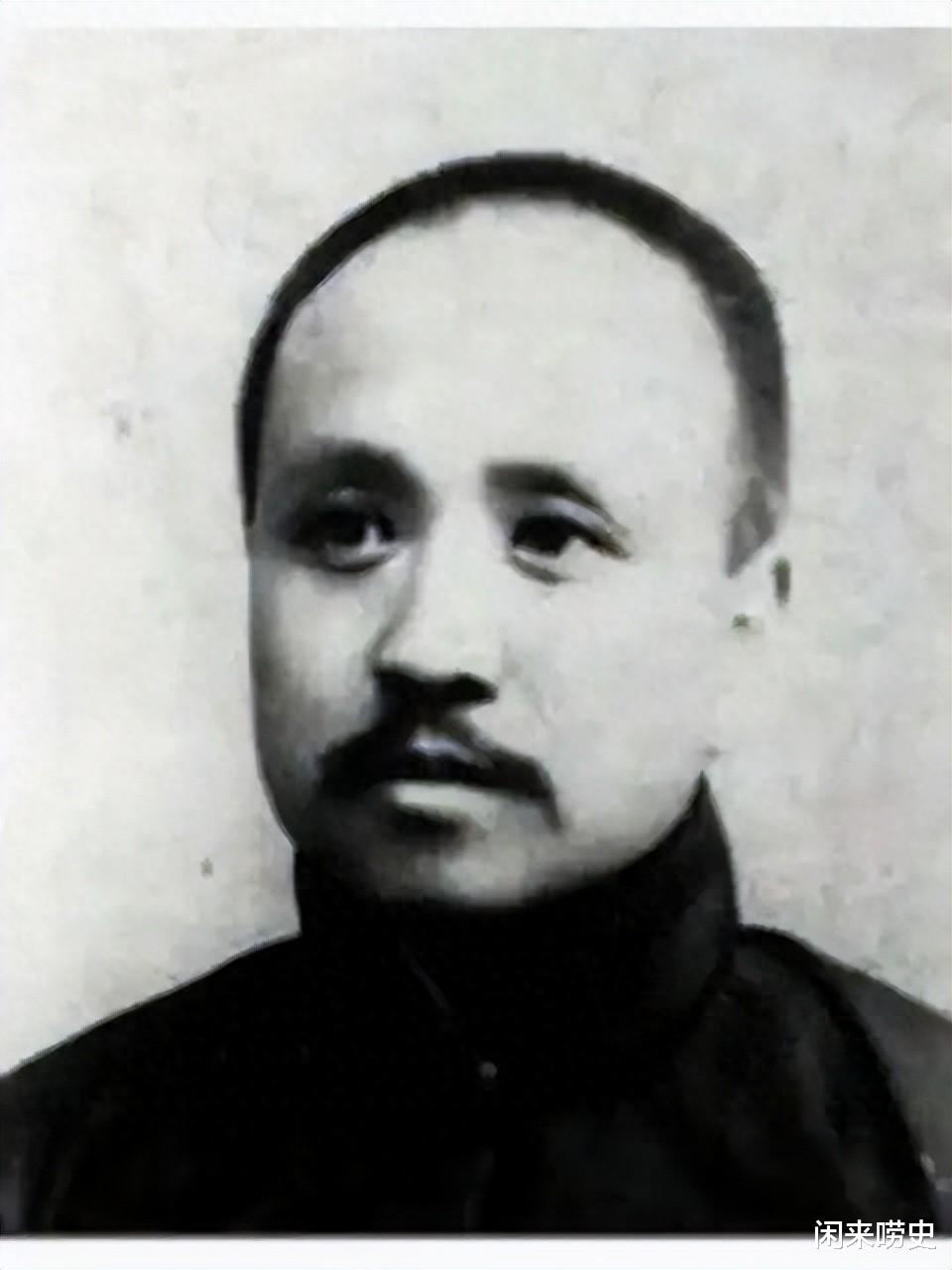

02到了辛亥革命那会儿,李锡九不仅是个“站位高”的人物,还是个“起步早”的先行者。你以为他就是那种摇旗呐喊的政治人物?不,他那时真是个“专业阴谋家”。

你看看,他居然被选上了中华民国众议院议员!这是啥概念?就好比你大学毕业第一年,直接入选了“世界级创业公司”的董事会!你觉得他有多牛?当时那些穿西装的政治大佬都得听他的——他这真是打破了“天生一等”的命运,硬生生靠脑袋和胆量成了“政治新星”。

不过,光当个议员可不够,李锡九接下来干了件更惊天动地的事——支持五四运动。你说,这哥们儿咋这么会选项目?那时他早就看清了局势:当时国民党和袁世凯是硬碰硬,冯国璋一天天也在搞自己的“独立王国”,老百姓的痛苦无人问津。

李锡九一看,这局势就像咱们现在吃快餐时那份“难以下咽”的肉——要么就掰开吃,要么就索性丢掉!于是,他跑去和学生们一起“站队”,为被抓的学生做辩护,光这点就值个历史奖。

再说到他思想的“蜕变”,你不得不服他那脑袋瓜子“转型”的速度。你要知道,李锡九可不是那种从一开始就觉得“马克思主义很酷”的人。

相反,他年轻时脑袋里根本没这些高深的东西——但这位仁兄,走到哪里都不忘深度“交朋友”。他不仅在革命的“酒桌”上与袁世凯和冯国璋喝得满面春风,后来居然还有机会跟李大钊聊革命理论!你想想,这得多巧,李锡九就那么一见,直接给人家思想“改头换面”了。

于是乎,李锡九便开始了自己与马克思主义“心灵碰撞”的新篇章。你以为他就是个天生的革命者?不!他其实跟那些“革命小白”差不多,一开始根本搞不懂什么叫“阶级斗争”。但遇上李大钊之后,这不,他突然觉得:“哎呀,我好像忽略了点啥。”你别说,这一转眼,他就成了个有革命思想的人,直接从“旧时代精英”跨入了“共产党入门级别”的大门。

李锡九进入中国共产党,完全就是“潜伏在国民党高层的超级特工”,做起事来那叫一个“低调奢华有内涵”。要不怎么说,革命有时候就是这么做的——你得在大风大浪里慢慢涂抹自己的颜色,变得低调又有质感,不能一开始就搞得轰轰烈烈。李锡九这角色,完全符合“暗流涌动”的规律,不张扬,但效果巨大。

于是,他像个“革命界的老司机”一样,悄悄地带着马克思列宁主义“升级”了自己,直接从“中立派”转变成了共产党的铁杆成员。这让你不得不感叹,早期的共产党员,不单是干革命,关键是得有足够的“隐忍”。

李锡九在那时候想必也心里嘀咕:“革命就得从这些‘啰嗦’的细节做起,跟老百姓站在一起,跟袁世凯喝咖啡,也不忘给革命点小动作。”

所以,李锡九这个人吧,从小地主到革命骨干,从“议员变英雄”,他这转型过程,比现代的“互联网+”还要快速精准。你看他最后怎么活成了个经典:在别人眼里是“改良派”,自己却默默奋斗,最后成了共产党的一员,真正实现了“由内而外”的革命转变。

031924年,李大钊可算是国共合作的大力支持者了,那时候的他,一肚子革命理想,说什么都气吞万里如东风。但你知道的,那个时候很多右派的声音也很响亮,李大钊这股“激烈的情绪”显然很有杀伤力。李锡九能在那个会议上大声支持李大钊,也得是个“嘴巴有两把刷子”的人。

更神奇的是,李锡九那时候就已经预见到:“这条路走通了,未来中国可不一样”。

大革命失败后,蒋介石也动了动脑筋,感觉这个李锡九跟共产党似乎联系有点多了,赶紧给逮捕了。你要是觉得这事儿他就这么栽了,错!李锡九在蒋介石的压力下还能“免遭一劫”,简直就是“斗智斗勇”的活教材。这又让人怀疑,蒋介石是不是该改行去做历史猜谜题了,没想到这条“超级卧底”的路,走得这么深。

1925年那会儿,国民党内的右翼正打算削弱孙中山的“三大政策”,结果李锡九毫不犹豫地出击,给那些右翼的家伙来了一波“言辞风暴”。在那个风头正劲的时刻,他拿出了什么“政治手腕”?当然是“急中生智”,用自己的人脉和影响力,偷偷地救了不少被抓的共产党人。

然而,这还只是李锡九的“入场券”。你以为这就完了吗?就算你是李锡九,风头再劲,政治局势还是得看他怎么“再度反击”。

九一八事变爆发后,李锡九就像一个“特种兵”,迅速南下香港、广州,奔波于各种阵营之间,他尽全力劝汪精卫:“别傻了,跟蒋介石合作那不是找死吗?”但是汪精卫还是“点头”了,选择了蒋介石。

不过,失望归失望,李锡九的脑袋可不是轻易就能打垮的。冯玉祥这位“老江湖”终于出场了。

两人一见面,冯玉祥就说:“你看,国家这破事,怎么都弄不好?咱们得重新想办法。”李锡九撇撇嘴:“要是你说得对,我早就当上‘智囊团团长’了。”两人笑得像在聊春秋战国,彼此心有灵犀,成为了知己。

04西安事变一爆发,李锡九正坐在北平喝着茶,悠哉悠哉地翻着报纸,突然听说西安那边风云突变,心里那叫一个清楚——“这场子有点大。”于是,他也不管脚下是不是踩着“敌情火线”,直接就丢下茶杯,跳上列车,开始了自己的“特务使命”。

这会儿,中共提出的逼蒋抗日方案,可谓在历史的舞台上是一出大戏。李锡九这位国民党内部的“深度卧底”,在这场戏里毫不犹豫地选择站队——他决定支持抗日统一战线。你说他没犹豫过吗?当然有。可他心里清楚,国家要是继续这样分裂下去,谁都别想好过。

于是他开始四处游说,在各界斡旋,试图把大家拧成一股绳。你说他当时是不是有点英雄气概?那绝对有!而且那股子劲儿,比喝了两瓶老白干还猛。

旅途艰险?那不算什么,李锡九心里早有准备:“能忍受北平的冷气,怎么会怕这点小风小雨?”他一路冒着被抓的风险,最终还是硬生生给自己打通了去延安的道路——说白了,就是给历史上的“红色革命”增添了一笔有趣的“传奇故事”。

到了延安之后,李锡九更是彻底“服了”——“哇,原来这才是真正的革命!”他深深被延安的革命气氛感染,整个人都焕发了新生。

更厉害的是,毛主席亲自会见了他,给他上了一课——那课不是普通的“政治理论”,而是“亲自教科书”。两人坐下来谈了大半天,话题从革命的方向到人民的幸福,简直就是给未来的中国铺路搭桥。李锡九感慨万千,心里想:“这毛主席啊,真不是一般人,给人感觉像是站在时代的巅峰。”

随着抗战爆发,李锡九的角色逐渐升温,大家都知道他不仅是个“政治大师”,还是个“外交奇才”。

051937年,抗战全面爆发,李锡九根据中共中央的指示,马上把自己从“卧底”模式切换到了“突击模式”。

有一次,李锡九在西安跟八路军的高级代表林伯渠开会时,气氛紧张得像拉满的弓。你知道那时候,李锡九心里在想什么吗?“哎,别看我穿的是国民党的衣服,脚下的步伐早就站在了共产党的阵营里。”他不止一次提到:“我们要团结一切可以团结的力量,做个有实效的统一战线,不要到头来大家都落得个四分五裂。”你说他是不是大智若愚,时刻抓住了关键时刻的脉搏。

最精彩的戏码发生在他跟邓小平的一次会面后,邓小平小声对他说:“李锡九,咱们现在不光是打日本,得让那些人知道,地下工作才是硬道理。你能不能利用你在国民党内的关系,帮我们八路军走得更深远些?”李锡九的脑袋一转,眼睛里闪烁着智慧的光芒:“小平啊,你这是找对人了,鹿钟麟那家伙和我关系不错,我们走一趟,给八路军准备个大礼包。”

抗日战争刚一结束,李锡九就没闲着。你说这家伙,一心想着国家大事的,不是一般的“公民”。日本投降那天,李锡九站在窗前,抽了一根烟,深吸了一口:“终于可以喘口气了,但这事儿没完,接下来得擦亮眼睛了。”

他接到党的指示,立刻启动了他的“豫西行动”。这可不是去哪里游山玩水,他要在豫西开辟敌后战场,组织抗日游击队。你说他咋办?“首先得找几个人,最不喜欢学习的那种,”李锡九笑着跟自己说,“不然到时候把他们当学霸了,谁来打日本?”

于是,李锡九就这么带着一帮热血青年,开始了自己的“教练生涯”。你猜这些学生咋样?没错,跟着李锡九这种“超级兵哥”学抗日,身上也都积累了不少实战经验。李锡九一边指点他们怎么打日军,一边心里想:“如果能把这些学生的脑袋用来反思人生,那该多好。”

等抗战打完,大家都松了口气,但李锡九哪能消停呢?他的“后期大作”开始了。

061945年8月的“胜利余晖”,可不就是日本投降后的那些天,大家都觉得日子会平静下来。可实际上,李锡九却觉得内战的“乌云”早就聚集在空中了。

李锡九得出一个结论:“和平不是等来的,得自己去找。”于是,他就像个“大堂局”的“门面担当”,以“高级顾问”的身份出现,开始游说国民党的一些爱国将领:“咱们都打了这么多年仗,够了!是不是该考虑考虑咱们怎么‘共享江山’,而不是一人独霸?”当时蒋介石一度在想:“这李锡九,到底是国民党内的‘内部反叛者’,还是想给我出个‘大礼包’?”不过,李锡九笑得更得意:“咱们得靠大家共同努力,才有未来。”

李锡九在晚年时,虽然身体一天比一天差,但精神依然如铁。每当谈起国家大事,他总是一本正经地说:“别看我现在老了,手里不拿钢笔,拿的是火炉——你们小子们可要知道,这个国家,靠的不是那些谈话节目里的嘴皮子,是真刀真枪的事。”

李子寿每次见到他,都会被他那种“不服老”的劲头逗笑:“叔,您身体不好,还是多休息。” 李锡九却笑得那叫一个洒脱:“休息?那不就等着死了?要死我们都得死得有价值!”

新中国成立后,李锡九没有忘记继续贡献自己的一份力。河北省政府副主席一职给他添了些“正儿八经”的头衔,但他依然没有改变自己那种“躺着的革命”的态度。

每当回到家,他就给家人讲一些自己早年的战斗故事,“你们知道吗,小时候我差点被小地主家打成‘阶级敌人’,但没关系——他打我一巴掌,我打回去一拳,咱们互相欣赏。”

071950年,朝鲜战争爆发,李锡九可算是彻底抓住了心头的那根弦。他对于美国的军事干预,那是毫不留情:“美国那帮家伙就像是来借钱的,借不着就打人,非得把世界弄得一团乱。咱们可不买这个账。” 当时有些人还拿着算盘琢磨着要不要“保持中立”,李锡九却冷笑:“哼,怎么就‘中立’了?咱们出兵,是为了未来几十年看谁能笑到最后。”

他不仅是国家的支柱,也开始更加关心百姓的疾苦。虽然年纪大了,身体不行了,但他依然忙活得不亦乐乎。

然而,生活还是没能给他长时间的“权力和荣耀”。1951年,李锡九被诊断出食道癌。

在1952年3月,李锡九这位老革命战士,悄无声息地走了。享年80岁。周围的人都说他是“默默奉献的一生”,而李子寿站在他的墓前,满脸悲痛地轻声说道:“叔,您做了很多,永远不会被遗忘。”

到了1979年,西花厅的午后,阳光透过窗户洒进来,洒得整个房间都像被镶上了一层金边。邓颖超坐在书桌前,翻着一叠叠纸稿,眼镜上的光反射得像个小型激光束,她的眼睛却是直勾勾地盯着那些文件,目光比大部分人想找失散的遗产还要专注。整个屋子静悄悄的,空气中仿佛都能听到纸张被翻动的声音。

她的神态一如既往的冷静,可那份沉着下藏着的锐气,任何人都能感觉到。她的手指翻过一页又一页的稿子,突然,她的眉头微微皱起。她拿起电话,按下了研究室的号码,“喂,是文献研究室吗?我这里有点小问题,需要跟你们的编纂小组聊一聊。”

电话另一端传来了一个略显紧张的声音,“邓同志,您好,您有什么需要我们修订的地方吗?”

邓颖超微微叹了口气,语气并不急躁,“你们这篇关于周总理的文稿写得不错,但总觉得少了点什么。历史是不能马虎的,尤其是周恩来同志那种层次的历史人物。如果有些细节不对,哪怕是一点点,都不行。”

“哦,明白了,邓同志。您具体指的是什么细节?”

“就像你们那篇提到李锡九的部分,写得有点‘轻飘飘’。怎么说呢?这人,可是藏得比故宫的宝贝还深,文中就写他像个‘普通的革命者’,太简单了!”邓颖超一边摇头,一边撇了撇嘴,“李锡九那可不是‘普通’的,他那是‘顶级的隐蔽战士’,背着国民党的旗子做革命,能活到最后。”

电话那头的人顿时愣住了,“邓同志,您是说李锡九?”

“对啊,就是李锡九,”邓颖超语气加重,仿佛在提醒对方别掉以轻心,“你们可以问问那时在场的老同志,他们都知道,李锡九这个名字,搁在任何一部历史书里都得加粗加黑。!”

对方开始慌了,“明白了,邓同志。我们会马上调整,把他的重要性再强调一下。”

挂断电话后,邓颖超背靠椅背,闭上眼睛,她知道,历史是会自带复杂度的,谁都不可能把它搞得一团和气。李锡九的故事,像是个藏在历史尘土中的“间谍传奇”,它一旦曝光,多少人会被震撼——可他永远保持低调,那才是最可怕的地方。

她静静地看着窗外,那种掩藏在繁华背后的深沉,仿佛是李锡九的隐秘人生,藏得再深,也挡不住阳光的照射。

“历史啊。”邓颖超轻轻自语,“它就是这么复杂。”