1970年,78岁的郭沫若正坐在家中,享受着自己的“晚年事业”。突然,门铃响了,一个女人走了进来——叶挺的女儿,叶剑眉。

你得知道,郭沫若那时已经不是年轻人了,整个身子都像是被岁月压扁了个三分之一,但一看到这位素未谋面的女士,他的眼神立刻亮了起来。你知道那感觉吗?就像是冬天里的火炉突然给你照亮,身心一瞬间都被温暖包围。看着叶剑眉,郭沫若仿佛又回到了那些岁月,那时他还是个风华正茂、胸怀壮志的青年。

“啊,你父亲啊,叶挺。”郭沫若感叹道,眼睛中透露出深深的怀念。要知道,叶挺可不只是一个名字,他是那个年代一个“不得了”的存在,是那种骑着白马、嘴里叼着战旗的英雄人物。两个人的故事,从北伐开始,谈得都快要感动天地了。

01话说1926年,那个年代的郭沫若刚好34岁,正值英年,正当时。身为广东大学文科学长,他的文采早就把许多人比了下去,写的东西简直能把敌人的脑袋拍开花。

再看看叶挺,30岁正是斗志昂扬,指挥能力堪比“赵子龙”,那可不是吹的。两人一见如故,简直就是革命版的“英雄联盟”,一个负责“脑袋”,一个负责“刀枪”。你想象一下,那场攻克武昌的战役,两人站在一起,一个挥笔,一个挥刀,简直就像武侠小说里的经典搭档。

"你看叶挺这小子,真是个铁汉子。" 郭沫若那时说这话的时候,眼里都能冒出火花,“我就觉得他那种气魄,能打天下!”然后两人一边说一边笑,互相欣赏的那种神态,简直就是革命的友情版。

后来,南昌起义了,故事更是高潮不断。郭沫若和叶挺从不同的战线上,开始了新的篇章。郭沫若不再只是舞文弄墨,他早早就加入了党,开始用笔杆子打敌人,这简直就是“文如刀、笔如枪”的真实写照。而叶挺呢,直接去了延安,带着一群弟兄又开始了打打杀杀的好日子。

1937年,抗日战争爆发,郭沫若跟叶挺继续踏上了救国之路。你说,那个年代的事儿怎么能不热血沸腾?郭沫若就像是一个“文化兵工厂”,自己创办了《救亡日报》,搞宣传、搞慰问、搞后勤,不停地在文化战线上“打击敌人”。这让他成了那个年代的文化英雄,大家都得给他竖个大拇指,心里默默说:“这才是玩文字的高手!”

叶挺那边呢,继续给自己安排任务,带着队伍到前线,成了新四军的军长,指挥作战。他也是那个年代的“大哥”,气吞山河。两人就这样分工合作,各自为了抗日战斗,而“战斗”的内容也各自不同——一个负责“刀枪”,一个负责“笔墨”。简直是“武文双全”的典范。

021941年的“皖南事件”就特别像是那锅炖菜里的一块大骨头,硬是吃不掉,又让人不小心噎住了。要说这事儿,得从叶挺说起。

那时候的叶挺,头顶一顶草帽,脚下磨破了鞋,一天到晚不是打鬼子就是讲抗日思想。他有个特点,永远不带什么“体面”的事,所有的一切都为人民、为民族,连嘴巴都打算继续咬下去,没空闭嘴。

有一回,他从武汉出发,要去见一个老朋友——就是郭沫若。两人在武汉碰面时,郭沫若写了一副字送给叶挺,字里行间都是“大志”和“豪气”。结果你猜怎么着?叶挺看后立马大声朗读:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也!”你想象一下,这俩人站在那里,一个文化人,一个军人,一个咳嗽就是诗,一个摆手就是战术,然后叶挺瞪着眼睛认真的说:“这句话,我能用一辈子。”

说实话,郭沫若这句话确实值个“牛逼”二字,但问题是,叶挺没空再琢磨这句名言了,因为他已经奔向了前线。你想他带着自己的战友,像一股暴风一样,打游击战,配合得天衣无缝。叶挺的抗日根据地,可不是拿来跟敌人“对话”的,而是要给敌人制造点“麻烦”的。

接下来,事儿开始变得有点复杂了。1941年,叶挺跟项英带领的部队准备向北行军,结果你猜怎么着,国府那边可不是什么“客气人”,他们突然派了8万大军准备搞个“外卖”,直接在泾县那块地方围了叶挺一波。

哎,结果呢?8万对8千,这阵容光是站在那里就得让人怀疑世界是不是要颠倒了。叶挺心里清楚,今天不突围,明天就会被打成“马蜂窝”。所以,他急了,指挥手下的兄弟们拼了命地突围!就这么七天七夜,那个场面,真是比《狂暴巨兽》还要刺激。弹药耗尽,粮食吃完,战士们的尸体撒了一地,叶挺自己也伤痕累累,但死死的咬着牙坚持。

这七天七夜打下来,结果怎么样?叶挺成功带着剩下的几百人突破了包围圈,可是项英就不那么幸运了。当时的情况,项英最后还没来得及擦干泪水,就被一颗子弹送走了,而叶挺则更惨。他得知自己身边竟有叛徒出卖了自己,这简直就像一杯浓烈的毒酒,喝下去才发现早已中毒。

“皖南事件”,这简直不是简单的战斗,更多的是一场政治与军事交织的血腥阴谋。国府那边,早就准备好了这一切,他们连打击的步骤都排好,不给你机会喘气,趁机捞一票大的。叶挺这一带,真的是英勇,但背后有着极其残酷的“敌友难辨”的战局。

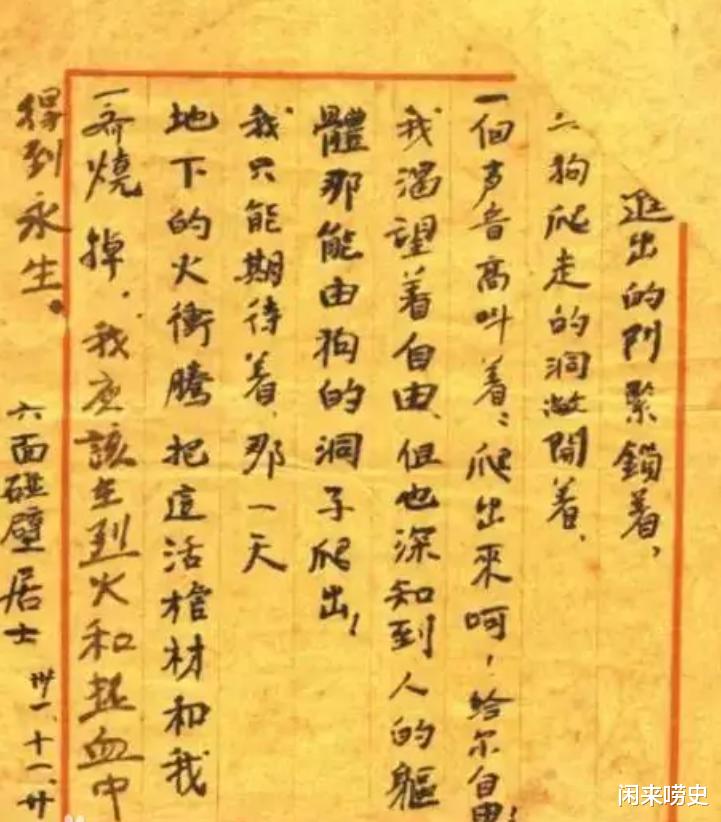

03后来叶挺被俘了,还能在大牢里创作诗歌,真的是厉害,不能不佩服。你说他是军人,是战士,好像还没做够大事呢,结果一夜之间成了“文学才子”,在桂林的山洞里“苦中作乐”。

当时叶挺被关进山洞那阵,先是吃上了糙米饭,喝上了跟水差不多的茶。国府那帮人简直可以去开个“铁心大牢”,在这里,苦难就像是他们的“特色服务”。这些人以为,把叶挺关进山洞,不给他吃好的,不让他见人,他就会崩溃。谁知道这位大军长照样硬气得很,心里琢磨:“你们不让我打仗,我就给你们来个“精神内战”。

每天吃上那“有点咸”的茶,叶挺反而愣是没急着投降,反倒是把自己当成了“山间隐士”,心里想着:能不能不吃饭不见人,坐下来写点诗,反正比脑袋上放炸药要好。他开始翻书、写诗,结果诗歌越来越多,最后估计那山洞都被诗书撑爆了。

有一天,狱警送饭进来的时候,叶挺拿着勺子,不是抹口水,而是从碗里捞起一颗硬硬的米粒,咬着笑道:“这饭吃得像铁块,可我心里依旧不变。”他开始想象自己其实在北伐战争的时候不够幸运,没能像诸葛亮那样背着羽扇去打仗。不过无所谓,他要是死了,起码还能留下点“文化遗产”。

没错,历史上就是这样的,坏人能把你关进山洞,搞得你吃不饱,穿不暖,最后觉得你会投降,结果你成了“藏在山里写诗的草根文人”。叶挺脑袋里一遍遍念着:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”这句好像是郭沫若送的字,但看他这会儿能自己沉下心来琢磨字,简直把“人生赢家”这几个字活生生搬到他身上了。

你说这国府的老蒋,当时一心想着让叶挺悔过自新,结果搞得叶挺没事写诗,成了“诗人战士”。那些个审讯官,可能刚开始以为自己能逼出点东西,结果叶挺坐在那里,口里吐着“诗”的金句:“不为五斗米折腰,不为风雨泪满巾。”他可能心里还在琢磨,什么时候才能写个“诗集”,然后顺便把敌人击败。

041942年1月3日,叶挺的山洞日子终于被打破,老蒋突然决定让他解往重庆。这决定一出来,感觉像是在挑拨一场大型家庭聚会:大家都知道,终归是得见面,得聊一聊,得好好“和解”——虽然这话听起来有点像是个“假和解”的剧本。

叶挺一上车,就发现自己被安排得像是去参加什么“老友聚会”。

几天后,陈诚登场了。这场面简直是“再见旧友,心里没底”的模样——要知道,这两位可是曾经在保定军校同窗,现在却成了两头割席断交的“老同学”。陈诚面带笑容,带着点老友的腼腆,直接摊开了话:“老叶,老蒋让我来,是希望你能归顺。”

“归顺?”叶挺的眼睛几乎要喷火,“你觉得我能‘归顺’吗?国难当头,你们一边自家打内战,一边搞得‘亲者痛,仇者快’,你们还有脸说这话?你们连自己人都不放过,怎么还敢让我‘归顺’?”

陈诚瞬间愣住,脸色有些复杂。看得出来,这话他早就料到会被反问回来,但没想到这么直接。这种情形下,劝慰的话语简直成了泡沫,他顿了顿,只能无奈地说:“老叶,你也别激动。过去的事儿就让它过去,没必要这么死较劲儿啊!”

“说得简单!”叶挺几乎要爆发了,“8000士兵就这么被你们给残忍杀害了,你告诉我,怎么放得下?我以为你是我兄弟,结果你成了他们的工具,给我讲‘放下’!”

陈诚的脸色一沉,没再说话,只是默默叹了口气。

两个人站在那里,一个是从未屈服的“军中铁血”,另一个是被折腾得心烦意乱的“政治工具”,谈的本是归顺,聊的却是理想与背叛。

叶挺瞪着陈诚,语气里不带一丝妥协:“你们信得过的,已经被你们亲手葬送。你们还想让我‘归顺’,那就等着看吧。”

051942年11月,叶挺依旧是坐在桂林的山洞里,日子过得像极了被遗忘的诗人。他心里突然闪过一个念头——郭沫若快五十了,照理说,朋友过生日嘛,送点什么比较合适呢?送个钢笔?不行,估计郭沫若能用钢笔写诗,但不会感动。那送个烟盒?有点俗,送个“文虎章”吧,听起来像是某个古董行的定制精品,够有创意,还能在监狱条件下发挥最大效益。

于是,叶挺开始了“囚中艺术创作”:拿着一个破旧的烟盒,刮掉上面的标签,精心加工,把纸片做成了“文虎章”。

然后,叶挺把这个“文虎章”交给了李秀文,让她在探监时转交给郭沫若。李秀文满脸愕然地接过,心想:“这个生日礼物,听起来像是人类历史上最简陋的‘精致’艺术作品,没准儿郭沫若看了会大哭。”但是,转念一想,反正就算哭也比送个香烟盒强。

郭沫若收到这个“文虎章”时,感动得差点落泪:“哎呀,真是这小子!这么狠劲儿对待我,真是个好朋友。”

然而,故事还没完。李秀文没把工作做完,她接着从菜篮子底下掏出了一个封口严密的信封,递给郭沫若:“这是叶挺特意交待的,必须亲手交给你。”郭沫若接过信,心里一阵窃喜:“看样子,这又是一份神秘的‘艺术品’。”

回到房间,他手指小心翼翼地撕开信封——哎呦,居然还有附赠的诗。叶挺果然懂得用诗歌来传递深情。

郭沫若看完之后,差点晕过去,心里五味杂陈——他不禁感慨,这诗里有种力量,不是表面上那种愁苦,而是有一种超越囚笼的自由感,简直就是对困境的彻底蔑视。

“这小子真是够了!”郭沫若自言自语,“叶挺这不就是在告诉我,他早就不是那个待在监狱里的叶挺了,他才不怕被困在这里,反而把这份痛苦转化成了诗歌!”他立即决定,得让这首诗成为大家的“精神武器”。

061946年3月4日,叶挺终于从牢笼中走了出来,五年多的囚禁,居然没把这位大英雄给憋坏。别看他一副硬汉的模样,其实那几年的孤单和困苦,足以让任何人都怀疑人生。可是叶挺却像老酒一样,愈陈愈香。

出狱的第二天,郭沫若就奔向了他,这种“老友重逢”的场面,难得一见,仿佛两个文化大佬终于从“诗词歌赋”的战场暂时逃脱,准备来一场“情感交流”。

两人一见面,叶挺笑了笑,话也没多说,直接来了句:“还记得‘三军可夺帅也,匹夫不可夺志也’吗?”他这话一出口,郭沫若立刻有点愣住了,脸上满是感慨和尊敬,眼泪像是断了线的珠子,呼啦啦的就下来了:“你这家伙,不仅战胜了敌人,还战胜了时间!”

叶挺笑了笑,一脸“不值一提”的模样:“不值一提,哪有那么夸张。不过,是时候兑现了。”

然后,两人就开始聊起了生日礼物的事。郭沫若从口袋里掏出一个看起来像古董一样的东西,小心翼翼地递给叶挺:“带来了,带来了,你看,这个……”

叶挺看着那东西,笑了笑,心里一阵暖流:“嘿,这不就是你给我做的那个‘文虎章’吗?当时我拿到它的时候,我差点直接流泪了,没想到你也有这份心意,真是感动啊。”

郭沫若拍了拍胸口:“你这样说,我可就放心了。你这家伙,怎么说呢,真是把坚定的意思发挥到了极致,就像把全世界的诗句都给囚禁了。你这精神,敢和所有的监狱都叫板。”

叶挺哈哈一笑:“那是,监狱不过是铁条围成的小院子罢了,想要我低头,除非天塌下来。”

两人笑着握了握手,气氛有点像老朋友的小聚会,虽然大家都经历过了战争的洗礼,但情感依旧未变。就这样,郭沫若心里有些难舍,叶挺则带着轻松的笑容,似乎又要去书写属于自己的新篇章。

不过,郭沫若知道,战斗才刚刚开始。这一次,叶挺要走得更远。

1946年4月8日,叶挺一行人,背起行囊踏上了前往延安的航班。

郭沫若送他到机场,笑了笑:“去吧,老兄,记得回来给我写封信,别让我知道你去得太远。”

叶挺背上包,头也不回地走向登机口,回头甩了个笑:“放心,我带回来的是更多的自由和希望,绝对不会让你失望!”

郭沫若看着他渐渐消失在视线中,摇了摇头:“这家伙,真能跑。希望他别再被什么‘铁窗’卡住了。"

飞机升空的那一刻,仿佛是战斗的新起点。

071970年,郭沫若这位老爷子已经78岁了,年纪一大把,还经常玩“跟时间作对”的游戏。可是,老天似乎不让他清闲,非得让他在这个年龄接个不小的“惊喜”:叶挺的女儿叶剑眉来找他了!这个消息一传来,郭沫若差点没把自己激动得从椅子上摔下去——毕竟,在他心里,叶挺不单单是革命战友,简直是个没了叶挺,世界都不完整的存在。

见到叶剑眉的那一刻,郭沫若心里一阵翻腾,完全不像是见了一个年轻人,简直像是见了个带着叶挺灵魂的老朋友。他笑呵呵地迎上去:“啊,剑眉,见女如见故人,真是让人感慨万千!你知道吗,我每年都给你爸写诗,几乎每一个字都是他和我的回忆。”

叶剑眉有点不好意思:“您真是太客气了。我知道您一直很怀念我爸爸,今天来见您,真是让我受宠若惊。”

郭沫若摆了摆手:“说什么客气话,我和你爸那是并肩作战的老战友,‘三军可夺帅也,匹夫不可夺志也’——这不是我说的,是你爸说的,哈哈!”

叶剑眉愣了一下,脸上露出了会心的笑容:“那我爸一直记得那句话,他每次在艰难时刻,总是念着这句话坚持下去。”

两人唠了好久,突然,叶剑眉小心翼翼地提出了一个请求:“郭叔叔,能否请您再为我爸爸写一遍《囚歌》?我知道这对您来说是非常特别的意义。”

郭沫若愣了一下,随即露出了一抹慈祥的微笑:“我早就背得滚瓜烂熟了,你爸的《囚歌》啊,永远在我的脑海里,这可不是写字那么简单的事。可既然你这么请求,那我就写一次吧。”

整个过程,叶剑眉都站在旁边,眼睛眨也不眨地看着郭沫若。这一刻,她觉得自己不仅是看着一个老人写字,而是看着历史在纸上重现。那些岁月,那些艰苦的战斗,那些理想的坚持,在这一张张字纸上复活了。

笔墨刚一停歇,郭沫若微笑着递给了叶剑眉:“好了,剑眉,带去吧。你爸的精神永远在我们心中,不会随着时间的流逝而消失。”

1978年6月12日,郭沫若在一片钦佩和怀念中安然去世,享年86岁。

叶剑眉拿着那份《囚歌》,像是拿着叶挺的灵魂,又像是拿着郭沫若的叮嘱。两位英雄,虽然早已离开了这个世界,但他们却一直在这片土地上,永远不会被遗忘——他们的记忆,就像那“文虎章”一样,镌刻在了历史的深处,世世代代。