一个朋友在聊天时说他几年没回老家,今年过年回去的时候,差点没认出来自己的家乡。记忆中家乡的平房瓦房变成了一座座小洋楼;泥泞弯曲的乡间小道变成了干净笔直的水泥路;以前道路两边的杂草树木也被整齐的绿植所取代;家家户户门口摆放着环卫垃圾桶,这些都让他感到陌生。

最关键的是,家家户户都拉起了高墙大院,那一面面院墙就像一道道屏障,将他与儿时的记忆彻底分开。

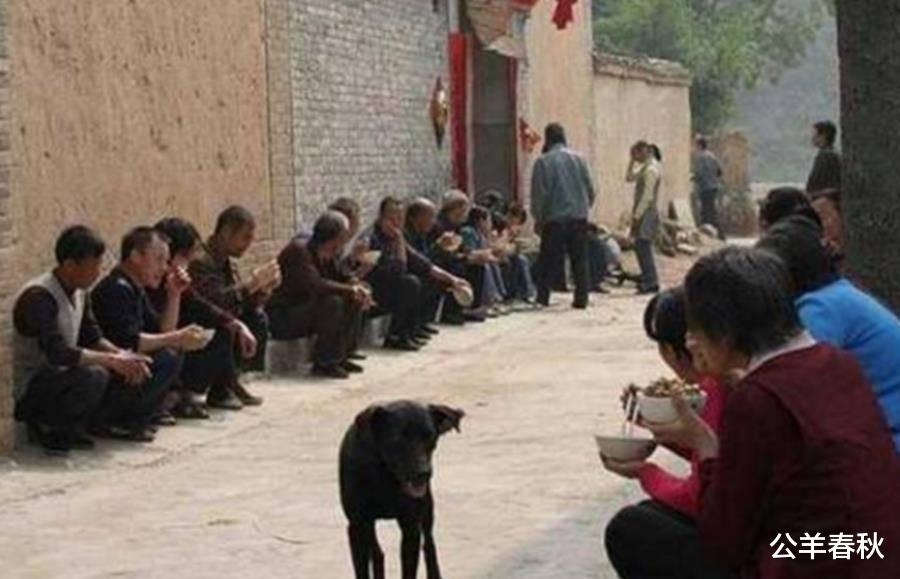

很多在城市中拼搏的朋友都是来自农村,我也不例外。小时候的农村老家,是两三间瓦房加上两间厢房,门口是一片片空地,孩子们在空地上追逐打闹从这家跑到那家;大人们会随机的聚集在谁家门口空地上聊天;夏天的时候在门口树下乘凉,老人们在树下下棋;左邻右舍的低头不见抬头见,有时正在吃饭,就有或前或后或左或右的邻居端着碗过来聊天,顺便“蹭”下饭菜。

想必这是很多80和90后朋友们的回忆,但是这些都随着一排排院墙的矗立而不复存在了。

为什么很多农村的“高墙大院”越来越多呢?这都是时代发展的结果。

种地的越来越少了

在新世纪以前,外出打工的人还不多,农村很多青壮年劳动力基本都是在家务农为主。那时候的农业机械化不是很发达,庄稼都是以人工收割为主,虽然后来联合收割机开始普遍应用,但是收好的庄稼还是需要放在自家门口的空地上晾晒,有时候还需要用木锨为粮食扬尘。收完庄稼后剩下的秸秆,就会在门口空地上堆成柴垛。那时候就很少有人会拉院子,因为会影响庄稼的搬运,而且左邻右里之间有时会互相借用场地。

居民收入越来越多了

在大家普遍都不是很充实的时候,贫富差距并不明显。以前为了盖上三两间瓦房厢房,材料都是自己去买,然后自己用车拉回来,周边村子里的人会过来帮忙建造,不收工钱,管饭就行。那几间小房子,会将很多人的腰包掏空,有的人家甚至会去借钱,然后用很长的时间才能将窟窿填平,日子过的紧巴巴,有的人家连几块钱都要去借。在那个环境下,人们就不会愿意把钱花在意义不大的院墙上了。现在,随着居民收入的不断增长,院墙已不在是什么大的难题了。

“领地意识”增加了

记忆中儿时的家乡有很多的巷子,东边一个西边一个的,这些巷子充满着小时候的回忆。但是这些巷子现在很多都消失不见了。现在才知道原来那些巷子原本就是属于谁家谁家的地,只不过那时候因为各自家庭情况的不同没有动用巷子的土地。八九十年代很多北方地区的农村二孩三孩现象非常多,等到这些孩子长大了,父母就要为他们建造更大更宽的房子,理所当然的就要将原先用不到的巷子改造成了住宅。院子就成为了这些住宅的领地划分,谁家院子大,谁家的宅子就大。有些家庭甚至为了院墙几公分的偏差发生矛盾。

私人空间越来越多了

或许是受到城市居住环境的影响,很多外出工作的人越来越注重隐私的保护。接收的信息多了,生活方式改变了,也就不希望有其他人打扰自己的生活。记得小时候去找人,哪怕他在家里睡觉也不关门,从外面直接就能看到他躺在床上睡觉,然后直接走进他家叫醒。想必很多朋友不想再有这样的经历,于是院墙成为了自己不被打扰的“利器”,大门一关,连院子都进不去,也不知道家里有没有人。

农村环境卫生越来越好了

以前的农村,在天气干燥的时候到处可见扬起的灰尘;而到了下雨的时候,不管是家门口还是乡村道路都会变成“水泥地”,车辙会变成一道道小沟,人们走在路上泥土会把鞋子粘住。寸步难行,有人直接脱掉鞋子光脚赶路。随着农村环境的改变,道路变成了真正的水泥柏油路,家家户户门口也铺上了水泥,为了保护家门口水泥地的干净整洁,就为自己门口空地围起了院墙。

这一排排的院墙到底是好事还是坏事呢?凡事都有两面性,有利就有弊。

就像上文说到的,院墙的增多,代表着农村人的收入水平越来越高了,居住环境大大改善了;它能更好的保护居民的隐私,同时促进农村环境卫生的发展,改变了原先农村“脏乱差”的现象。这无疑是农村生活质量提升最好的证明,也是我们国家现在发展社会主义新农村的有力帮手。

因为这些“高墙大院”,我们已经与儿时的场景彻底说再见。从此儿时的经历变成了回忆,多少年后,当我们与自己的孩子们说起这些童年往事的时候,他们可能已经想象不到那时候到底是个怎样的存在,他们甚至不敢相信会有那样的农村环境。一排排的院墙,让乡亲乡里、左邻右舍的感情淡化了不少。以前过年吃完饭后孩子们到处跑着玩,大人们成群结队的在一起聊天;走家串户屡见不鲜。现在绝大多数时候不见了小孩子追逐的身影,很多00后和10后的小孩子甚至互相不认识;走家串户的少了,闲聊的也少了,只有偶尔走路时遇到了熟人应付性的打个招呼,最多一起抽支烟然后各回各家。

“高墙大院”,是物质生活的提升,是记忆的消退。它让我们明白,时代不一样了,我们再也回不到从前,我们已经长大了,有些人慢慢变老了,而有些人已经不在了。