纳兰元述和阎孝国这两个人物分别出自电影《黄飞鸿2·男儿当自强》和《十月围城》,这两个人物虽然都是电影虚构,但是艺术来源于生活,在现实生活中不乏这样的人物存在。

两部电影的故事背景都是清朝末年,在内有革命党、农民起义,外有西方列强的形势下,内忧外患下的大清帝国早已经风雨飘摇。

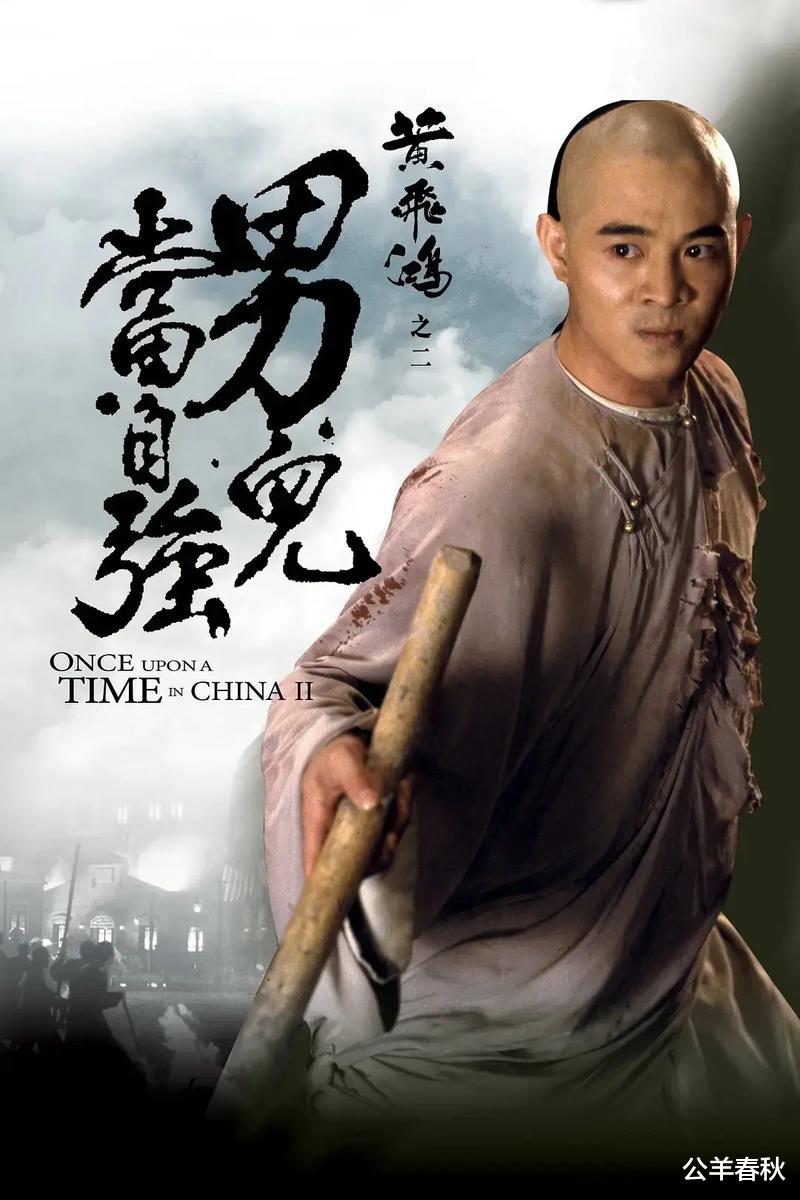

纳兰元述和阎孝国就分别是两部电影的大反派,在电影《黄飞鸿2·男儿当自强》中,由甄子丹饰演的纳兰元述与李连杰饰演的黄飞鸿在电影末尾展开生死对决,最终黄飞鸿技高一筹,纳兰元述为国献身。

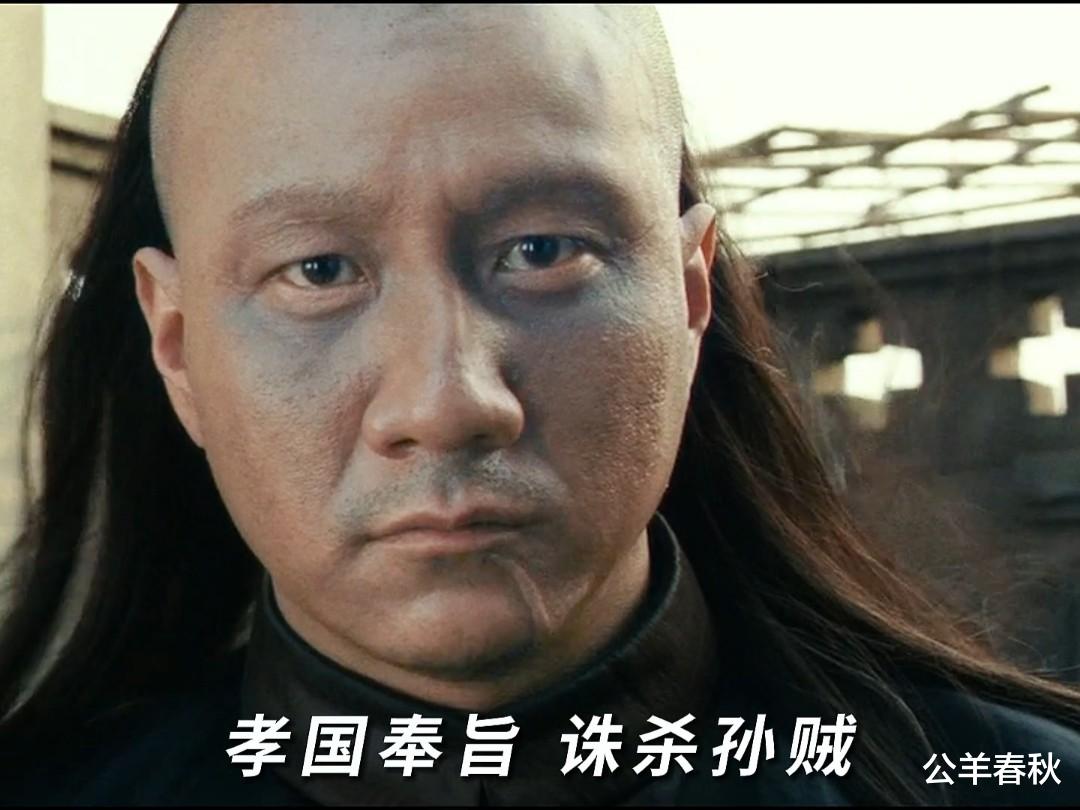

而在电影《十月围城》中,胡军饰演的清朝将军同样在电影末尾被革命党杀死,同样为国尽忠了。

纳兰元述和阎孝国分别是两部电影的大反派,两人都有常人不敌的高武力值。纳兰元述的“四门棍法”横扫江湖,连黄飞鸿的大徒弟梁宽都不能接的了其两招,只可惜遇到拥有绝对主角光环的黄飞鸿。阎孝国同样武艺高强,不然慈禧太后不会把去香港刺杀孙逸仙的任务交给他。只可惜他只在电影里单杀了残血的沈重阳(甄子丹饰)和丝血的“乞丐武状元刘郁白”(黎明饰),这两个都是电影里的一流高手。

两人都是身怀绝技,其目的是共同的,就是镇压革命党。镇压的方式也是统一的,就是武力镇压,不同的是,纳兰元述要的是革命党人员花名册,试图一网打尽,而阎孝国使用的是“斩首行动”,刺杀革命党首脑。这也说明一个问题,在革命党尚未发展成熟的时候,清政府一般运用围剿的方式;而在后期革命当实力强大起来的时候,只能被迫使用“斩首行动”了。

纳兰元述接受过传统的儒家教育,“仁义礼智信”在他身上发挥的淋漓尽致,他深知清廷的局势。即使他身怀绝技,也只能望洋兴叹,报国无门。可以说,去掉他与革命党为敌的桥段,在他身上找不到一点缺点。

纳兰元述的顶头上司是两广总督,可惜的是两广总督竟然不知道孙逸仙是谁,也不知道他是干什么的,按理说纳兰元述本可以不向其报告这个情报,等到上面给他任务了再去做也不迟,但是他出于对朝廷的忠诚,还是主动上报了。

在敌人的对待上,纳兰元述对“白莲教”的所作所为睁一只眼闭一只眼,但是对洋人是杀伐果断的,他认为“白莲教”的宗旨“扶清灭洋”是站在朝廷一面的,只是做法有点过火,而洋人和革命党是奔着颠覆朝廷政权去的,他们才是其真正的敌人。

在与黄飞鸿的对话中我们也能看出,纳兰元述心怀国家,其处境也是无能为力,即使明白清政府在苟延残喘,但也只能不得已而为之。纳兰元述在围剿革命党时并不是要做到赶尽杀绝,他只想从黄飞鸿手中要回革命党的花名册,以便于他回去好交差,但是黄飞鸿不给,作为一个“忠臣”他只能以死力拼。

相比于为国尽忠,纳兰元述更是一个“武痴”,他自创的“四门棍法”自认为天下无敌,与黄飞鸿一见面就急着切磋,所以说他可谓是“最后的武士”了,洋枪大炮的年代了,他还认为他的“四门棍法”可以救过救民。

这样的人在“打江山”的年代是一把好手,只可惜生不逢时,不然他和黄飞鸿绝对能成为好朋友。

阎孝国不仅接受过传统的儒家教育,也接受过西式教育,其老师就是陈少白(梁家辉饰),儒家的“仁义礼智信”在其身上也能清晰的体现。他的直属上司是慈禧太后,大清朝第一话事人。

在刺杀行动上,阎孝国计划缜密,体现出其卓越的领导能力和聪明才智。他严密的在各个街道布置杀手,并在民间收买情报人,与纳兰元述不同的是,阎孝国要面对的不是黄飞鸿一个人,而是一大批革命党和为了革命党随时准备献身的义士,包括一流高手沈重阳、乞丐状元刘郁白,二流高手方红、王复明等,还有一大批普通人鼎力相助。但是想比纳兰元述与黄飞鸿的单打独斗,阎孝国的众多杀手与革命党和其义士的对决也是看点十足。

阎孝国在忠诚上,也是反对与洋人合作,他认为洋人是祸国殃民的根源,“师夷长技以制夷”是行不通的,洋务运动和甲午战争的失败就足以说明。只有武力才能解决一切祸乱,所以陈少白说他是“一介武夫”,但是阎孝国对陈少白是“一日为师终身为父”,并没有杀掉他,只是将其关起来,避免“给他捣乱”,这才给了陈少白逃脱的机会。

面对丝血的乞丐刘郁白,即使刘郁白杀了他很多手下,阎孝国念其“忠义”还是选择放过他,但是刘郁白“壮士断腕”的精神让其誓死完成“保护孙逸仙”的使命,即使阎孝国不理他,他还是割断阎孝国的辫子,辫子就是阎孝国的命,气急败坏的阎孝国便对刘郁白痛下杀手。

阎孝国在最后中枪时说:“学生,以报国恩”。这句话是他对陈少白说的,而陈少白就是开枪打他的人。他临死时的眼神中没有对陈少白的怨恨,还是对其自称“学生”,而“以报国恩”,更是说明其内心是装着整个国家的。

这样的人和纳兰元述一样,如果不是在那个特殊的年代,必有一番大作为,交朋友也是一流的。

辞典说“愚忠”有三:一是自谦;二是昧理;三是忠于无能。

一个人在说起其对国家的忠诚时,谦虚的说自己是“愚忠”,这叫自谦;坚持自己的做法、忠于国家大义、心怀理想而带有自己的认知,叫昧理,比如:诸葛亮、岳飞等;有能力忠于没有能力之人,就是忠于无能。

纳兰元述位卑官小,还没到能自称“愚忠”的地步,在对朝廷的态度上,他完全没有自己的主见,在救国救民上他没有想法,也不会为了救国另辟捷径,只是一味的服从,即使总督大人灯红酒绿、发财心切、不问正事,他还是选择拿命完成任务。

阎孝国官高位重,他在慈禧太后面前完全可以自称“愚忠”;在为国出力时,他有自己的主见,认为“攘外必先安内”、“武力才是王道”,他忠的不是慈禧太后个人,而是整个清政府,他认为清政府“有恩与他”,他忠了一个没有能力的“人”,以上三点,阎孝国占全了。

所以纳兰元述的愚忠,是“工具人”的小愚忠,而阎孝国的愚忠,是彻彻底底的大“愚忠”。