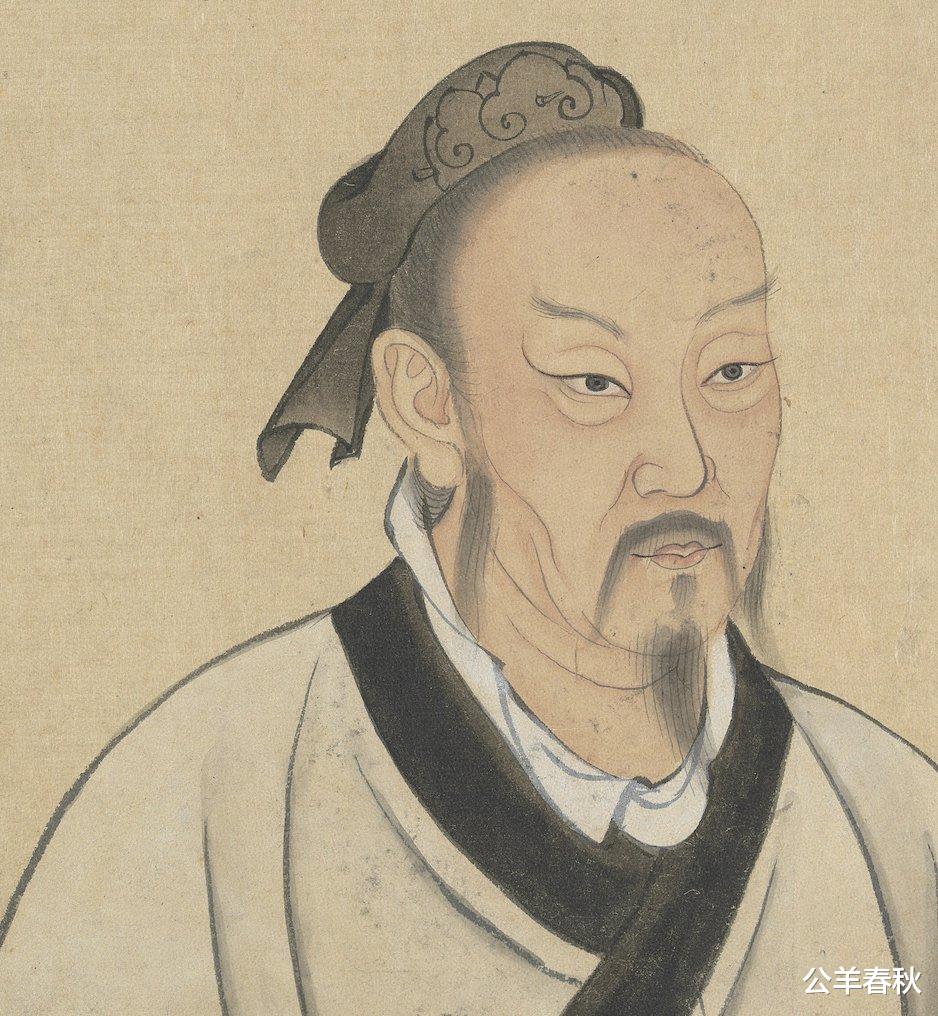

孟子见齐宣王问了三个问题:

对朋友不义的人该怎样?

答:绝交。

徇私枉法、为非作歹的官员该怎样?

答:该杀。

不能妥善治理自己国家、让百姓受苦的人该怎样?

王顾左右而言他。

要评价齐宣王是个什么样的人,首先要了解下他的父亲和儿子都干了什么。

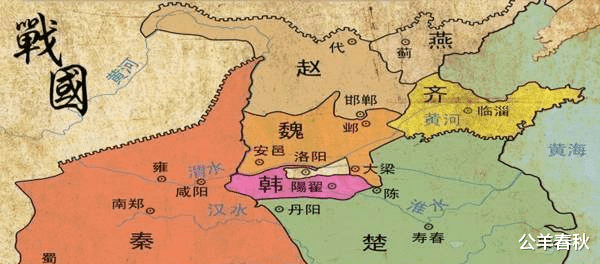

齐宣王的父亲是齐威王,齐威王即位的那一年,吕氏齐国宗嗣正式断绝,田氏正式代齐。那一年,晋国已被韩、赵、魏三国瓜分,秦国尚未变法,燕国远处北疆如履薄冰,赵国力微在诸国中徘徊。只有魏国在经历吴起变法后,号称“战国小霸王”想打谁就打谁。

齐威王喜好酒色,曾一度荒废政务,但是这个人最大的优点就是听劝,不管是邹忌说的还是小妾说的,他都听。招贤纳士、赏罚分明,重用田忌、孙膑等,在与魏国交战的过程中逐步占据上风并在经历“围魏救赵”的桂陵之战和后来的“马陵之战”后取代魏国成为中原王国新霸主。

齐宣王的儿子齐湣王,在位时充分发挥了“连横合纵”的战略方法,联合韩国、魏国、赵国先后攻秦、燕、鲁,收获颇丰。完全继承了其祖父齐威王的遗志,骄傲的齐湣王号称“东帝”。

天狂必有雨,人狂必有灾。齐湣王在灭宋后遭到了燕、赵、魏、韩、秦五国的联合讨伐,乐毅连陷齐国七十余城,齐国几近灭国,齐湣王也被杀死。

身处齐威王与齐湣王中间的齐宣王是个怎样的人呢?

齐宣王即位的时候,秦国刚开始进行“商鞅变法”,各国正值“合纵连横”的高潮时期。燕国大乱,迫于开疆拓土的齐宣王发兵燕国,受苦于燕国内乱的燕国士兵倒戈投降,但是齐国军队进城后大肆破坏城内物品随便杀人,遭到燕国军队反水,齐国被迫撤退,为后来的五国伐齐埋下伏笔。

这件事可以看出来,齐宣王在军事上完全对得起他的名字“田辟疆”,在开疆拓土这一方面是称职的。他与他的父亲一样,善于听从谏言,光交天下能人贤士,伐燕之举正是在其他人劝说下进行的。

齐宣王伐燕后本可以去的很大的成就,错就错在他没有妥善处理军队进城后的军纪和规矩,让齐军变得像进了村的土匪一样,彻底伤透了倒戈纳城的燕国士兵的心。

所以齐宣王在治理国家上是个二把刀,孟子问他,不能好好治理自己国家的君主应该受到怎样的处罚,他只能顾左右而言他。

孟子对他说:民为贵,社稷次之,君为轻。这句话放在连年征战的战国时代虽然不现实,但正是因为齐宣王没有将“民”放在首位,而是放任自己的士兵烧杀抢掠,才导致伐燕一事功亏一篑。间接导致了齐国几十年后的衰落。

这一点在后来的“垂沙之战”中也得到了验证,“垂沙之战”虽然以齐国为主的联军得胜告终,但是这得益于齐国有一个名将匡章。而且齐国在这场胜利后并没有得到实质性的果实,可以说是军事上完全胜利,战略上没啥作用的结果。

所以齐宣王的军事成就处于上乘,但治国上令人堪忧。

“有事钟无艳,无事夏迎春”,钟无艳相貌丑陋但是才能出众,夏迎春貌美但是胸大无脑。齐宣王虽然喜爱美色,但是为了国家发展可以取一个丑陋的女子做老婆,而且在遇到大事的时候经常会与钟无艳商量,并且听从她的建议;在没事的时候就会与夏迎春缠绵,但是国家大事绝对不会与夏迎春商量。

这件事也可以看出齐宣王在是非黑白上是能分得清的,在用人方面是能拎得清的。

“滥竽充数”这个成语也是发生在齐宣王身上,他喜欢众人一起吹竽,给了一些人浑水摸鱼的机会。或许齐宣王喜欢“锣鼓喧天,鞭炮齐鸣”的盛况,他想从众人齐奏的场面上看到国家恢弘壮大的场面,虽然有点平庸,但是绝对的不昏。