▲敦煌遗珍,尘封千年

艺术自媒体/ 同古堂、 撰稿人/ 林妹妹

「敦煌遗珍,尘封千年」

莫高窟藏经洞,柏孜克里克千佛洞

提及敦煌,莫高窟的“道士”王圆箓以及外国以探险为名,行盗窃之实的“探险家”,诸如法国伯希和、英国斯坦因、美国华尔纳、俄国奥登堡、日本大谷光瑞等,自然都不可避免。

由于晚清政府的羸弱、王道士的“愚昧”、列强入侵等一系列复杂因素,大量藏经洞内的“写经”、“佛画”、“方志”、“历法”等,被这些所谓的“探险家”劫掠一空,而其余洞窟内的“佛像”、“壁画”等也或惨遭破坏,或被切割盗运,以至于尘封千年的“敦煌佛地”,在多番“洗劫”后,大多千疮百孔、四壁皆空,惟余黄沙莽莽。

1924年,美国华尔纳从敦煌石窟内凿下的佛像

如今,这些片纸惟珍的“敦煌遗书”多存于外国公藏,如英国大英博物馆、法国国家图书馆、俄国圣彼得堡艾米塔什博物馆、日本东京国立博物馆以及德国柏林印度艺术博物馆等,私藏者则寥寥。国内的敦煌考古学家,很多时候也不得不借助于国外公藏的“影印件”,尝试研究敦煌学的“神秘面纱”。

由此,“敦煌遗珍”的散失,成为国人心中挥之不去的“文化重债”以及“锥心之痛”。“国学大师”陈寅恪亦不禁在《敦煌劫余录序》中痛心疾首地哀叹:“敦煌者,吾国学术之伤心史也!”作家冯翼才也慨言此语如霜天号角,又似低谷悲鸣,唱尽一代学人痛楚尤深的文化情怀。

1908年,法国伯希和探险队拍摄 敦煌

1914年,俄国奥登堡考察队拍摄:莫高窟第427-414窟(上)、第307-318窟(中)、第30窟(下)

往事已矣,自1900年沙出壁裂,初见敦煌“藏经洞”始,距今已百余年。而随着研究的深入,关于“敦煌遗珍”的文物、文献价值等论述,业已是老生常谈。其日益为学界重视,既与孔子壁中书、汲冢书、殷墟甲骨文字被视为中国考古“四大发现”,又与甲骨文学、红学并称为称为二十世纪的“三大显学”。

藏家亦遍处搜访,往往以藏“敦煌遗书”自雄,以题跋相夸。而由于“敦煌”众所周知的“苦难史”,“国外回流”成为重要途径之一。如日本回流“王国维先生藏敦煌佛画册页”,即可谓“吉光片羽”,颇为可珍。

王国维先生藏敦煌佛画 册页 六开 水墨 设色纸本

钤印:大公无私(朱文)、无量寿(朱文)、小蓬莱山人(朱文)、归公(朱文)、康生(朱文)题签:松元荣一

王国维是二十世纪初最为著名的国学大师,其学术研究,既坚守乾嘉朴学传统,又肯定道咸之际形成的学术新潮流,对于金石治学甚有所得。而其“敦煌学”的造诣,亦匪浅。

中华书局编审柴剑虹《王国维对敦煌写本的早期研究》中,曾罗列仅1909至1920年止,王国维关于敦煌的学术文章,即至少有三十篇,如《于阗公主供养地藏菩萨画像跋》《曹夫人绘观音菩萨像跋》,以及翻译斯坦因《中亚细亚探险记》等。王国维亦曾协助罗振玉校理刊印《敦煌石室遗书》《流沙坠简》《鸣沙石室佚书》等。其中《流沙坠简》是最早研究敦煌汉简的专文。由此可见,从1911年其随罗振玉赴日开始,敦煌文献为其重要治学对象。

而在敦煌学的研究中,王国维与内藤湖南、狩野直喜等富有“敦煌写经”收藏的日本学者往来密切,故其所藏敦煌文献,自亦难得。

王国维(1877-1927)

册页题签者“松元荣一”(1900—1984),1923年毕业于东京帝国大学(今东京大学)文学部,曾在欧洲调查斯坦因、伯希和、勒柯克等收集品。1930年任东方文化学院东京研究所研究员,1937年出版《敦煌画の研究》,1939年以此书获东京帝国大学文学博士学位。1942年《敦煌画の研究》获“日本学士院奖”,1949年松本荣一任美术研究所所长,1959年任东京艺术大学教授。松本荣一一生的研究均与敦煌和西域佛教艺术有关,发表论文六十余篇。

册页题签者“松元荣一”

《敦煌画の研究》是第一部系统研究敦煌画的著作,书中关于敦煌石窟和敦煌绢画中的各种变相图、佛传图、本生图、特殊尊像图、罗汉图、高僧图、密教图、外教图等,研究甚是详实,在敦煌学“佛画”研究中,有里程碑意义。

此册页中,即是“敦煌佛画”六开,所绘者包括“圣观自在菩萨”、“大圣地藏菩萨”、“毗沙门天王像”、“狮子像”、“八金刚”等,绘法细腻高古,且皆可从法国国家图书馆、大英博物馆等公藏,参阅相同题材藏品。

王国维旧藏“圣观自在菩萨 普施受持供养”

此开为“圣观自在菩萨 普施受持供养”,上雕版彩绘“观自在菩萨像”,下刊“圣观自在菩萨真言念诵略仪”,约是公元十世纪“曹氏归义军节度使政权”时期。其中“圣观音”即单体观音尊像或以观音为本尊的普门品变相。

私以为,敦煌的版画与佛教的发展一脉相承,其与敦煌壁画、绢画、彩塑、写经等并列构成恢宏的敦煌佛教艺术。而敦煌版画除反映彼时佛教信仰外,其亦为中国古代的版画珍品,其填补了中国版画史的部分空白,也是中国“四大发明”之一“印刷术”最早的存世实物。

而相较于单色木刻,此“圣观自在菩萨 普施受持供养”为数色套印,则更是难得,为世界最早的彩色木刻印刷实物,存世极少。其既将中国“套色版画”技术提高数百年,亦甚至可称是日本浮世绘的直接起源,美术史意义之重大,不言而喻。

此开可参阅大英博物馆藏敦煌文献“《观世音菩萨像》”或法国国家图书馆藏P.4514等,不一一列举。

The British Museum 大英博物馆藏 敦煌文献“《观世音菩萨像》”

法国国家图书馆藏P.4514(3)B

法国国家图书馆藏P.4514(3)C

法国国家图书馆藏P.4514(3)D

除观世音外,地藏菩萨亦是版画中,较为广泛且极具地区特色的题材。地藏菩萨,即“安忍不动,犹如大地;静虑深密,犹如秘藏”,又称“如来藏”,民间信仰中,视之为地狱的最高主宰。至心念诵或供养“地藏菩萨”,功德殊胜。

王国维旧藏“大圣地藏菩萨 普劝供养受持”

此开上绘“地藏菩萨尊像”,下刊“地藏略仪”。由于地藏菩萨常变身无数化身普济众生,故又称“千体地藏菩萨”。敦煌版画中,除《大圣地藏菩萨》外,亦可见其余变身的地藏菩萨,也可见民间的“地藏菩萨”信仰。

此开可参阅法国国家图书馆藏P.4514。

法国国家图书馆藏P.4514(5)

毗沙门天王亦是敦煌版画中流行的题材。其是佛教的护法神之一,为梵文Vaisravana音译,其意译为多闻天。

王国维旧藏“毗沙门天王像”

佛教中“四大天王”分别为东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王和北方多闻天王。而北方多闻天王即毗沙门天王,居住在须弥山欲界第一重天。在敦煌文献及相关造像中,都可见自隋唐始,“毗沙门天王”的崇拜,都颇为盛行。法国吉美博物馆、法国国家图书馆藏等公藏机构都藏有类似“毗沙门天王像”,勾勒细腻,造型精美。

此开“毗沙门天王像”可参阅大英博物馆藏或法国国家图书馆藏伯希和掠自敦煌藏经洞的佛画手稿。

法国国家图书馆藏 敦煌文献“毗沙门天王像”

而对比后,可发现佛画中下半部分的“断裂曲线”、“部位”等高度重叠,由此当可推断,从敦煌“藏经洞”中,这两件版画即应该是叠放一起。

左:法国国家图书馆藏;右:王国维旧藏

王国维旧藏敦煌佛画册页中,另有一开“献花菩萨”与法国国家图书馆藏伯希和掠自敦煌藏经洞的佛画手稿,上半部分的“断裂曲线”、“部位”等,也有不少重叠。

王国维旧藏“献花菩萨”

法国国家图书馆藏 敦煌文献“献花菩萨”

佛家的“八大金刚”各有神通,将之雕版入画,祈求福佑,亦是常见。据《金刚经前仪》载:“凡欲受持金刚经者,先须启请八大金刚:我今欲供养受持此经,唯愿大圣愿降道场,慈悲为作证盟。此八金刚常能卫护持经之人,不遭灾横祸之恼害,亦不横死。军阵斗敌,不被刀箭所伤,除不至心。”

王国维旧藏“四大金刚”

此册页中,王国维旧藏佛家“八大金刚”中的“四大金刚”,分别为青除灾金刚(能除一切众生宿灾殃咎悉令消灭)、辟毒金刚(能除一切众生热毒病苦)、黄随求金刚(能令一切众生所求如愿,所愿皆得)、白净水金刚(能除一切众生热恼苦悉得消除)。

此开亦可对比参阅与法国国家图书馆藏伯希和敦煌文献。

法国国家图书馆藏伯希和敦煌文献“四大金刚”

册页中另有一开“狮子图”,唐代,构图精简,线描而成,同样的笔法还见于伯希和收集品中绘马的画(参照P.2951《敦煌白画》图52)。

王国维旧藏“狮子图”

此开可对比参阅大英博物馆收藏斯坦因敦煌遗画,编号:1919,0101,0.169 Ch.00147。二者绘技高超,笔法、造型等则可谓如出一辙。

大英博物馆收藏斯坦因敦煌遗画“狮子图”

敦煌“藏经洞”中随文献出土了三十多个种类,约二百件的木雕板印画,如今多藏于中国国家图书馆、英国大英博物馆、 法国吉美博物馆、法国国家图书馆、俄罗斯艾尔米塔什博物馆等地,私藏则寥寥无几。

而自敦煌被发现至今,关于“敦煌版画”的系统研究,亦不多,日本人菊竹淳一曾发表《敦煌的佛教版画——以大英博物馆藏品为中心》,松元荣一《敦煌画の研究》中也有过部分介绍。其以“版画”独特的佛教文化传播形式,既是敦煌佛教文化向民间普及的印证,也是敦煌佛教文化传播技术进步的表征。

故此王国维旧藏,松元荣一题签的“敦煌佛画册页”其之稀珍及学术意义,可窥一斑。而册中唐代时期线描“狮子图”,简练的绘图,威武雄猛,距今千载,也可见“盛唐风采”遗韵,亦难得也。

吐鲁番柏孜克里克千佛洞

除敦煌藏经洞外,吐鲁番柏孜克里克千佛洞亦曾为外国探险家所盗抢,令人愤愤。柏孜克里克千佛洞位于新疆吐鲁番市东45公里火焰山上,凿有洞窟83个,现存57个。其曾是高昌回鹘王国的王家寺院,壁画尤是精美,是吐鲁番现存石窟中洞窟最多,壁画内容最丰富的石窟群。

所谓“柏孜克里克”,维吾尔语为“山腰”之意,突厥语则是“装饰绘画”,意即“壁画”。斯坦因藏经洞中所盗走的敦煌经卷中,有一部方志类型残籍《西州图经》,内有提及吐鲁番的两处寺庙,其中一座即是柏孜克里克千佛洞。

柏孜克里克千佛洞“壁画”旧图

柏孜克里克千佛洞中的壁画中,第20窟为其最具代表性之一。其平面呈方形,中间是穹窿顶式中堂,两侧和后面有甬道和隧道连成的回廊。石窟内中堂、甬道和隧道两侧等皆绘有精美壁画。

吐鲁番伯孜克力克20窟,平面图

1902至1903年间,以格伦威德尔为首的德国探险队,曾以考察为名义,将之编号为第9窟,进行盗挖。第二年,以勒柯克为首的德国探险队,又再次对洞窟内的壁画大规模切割、剥离,运至柏林。

被德国探险队切割盗运的壁画

1945年,德国柏林民族学博物馆“千佛洞”誓愿图壁画展览现场

而柏孜克里克千佛洞壁画中,最具特色者,无疑是“誓愿图”。1905年初夏,满载而归的勒柯克视之为“丝路秘宝”,并一一编号、转译。

只可惜,在第二次世界大战中,由于纳粹首都柏林受到盟军空袭,这些巨大的“誓愿图”未来得及转移,多数毁于战火中。千年不褪的精美“壁画”,从此在异国他乡化为灰烬。后人亦只能在1913年勒柯克出版的《高昌》中,从印刷品感受其曾经的灿烂与辉煌。

1913年,勒柯克编著出版的《高昌》

所幸,石窟内仍有其他“誓愿图”的局部,蒙佛保佑,今仍存于世,可谓佛缘殊胜。

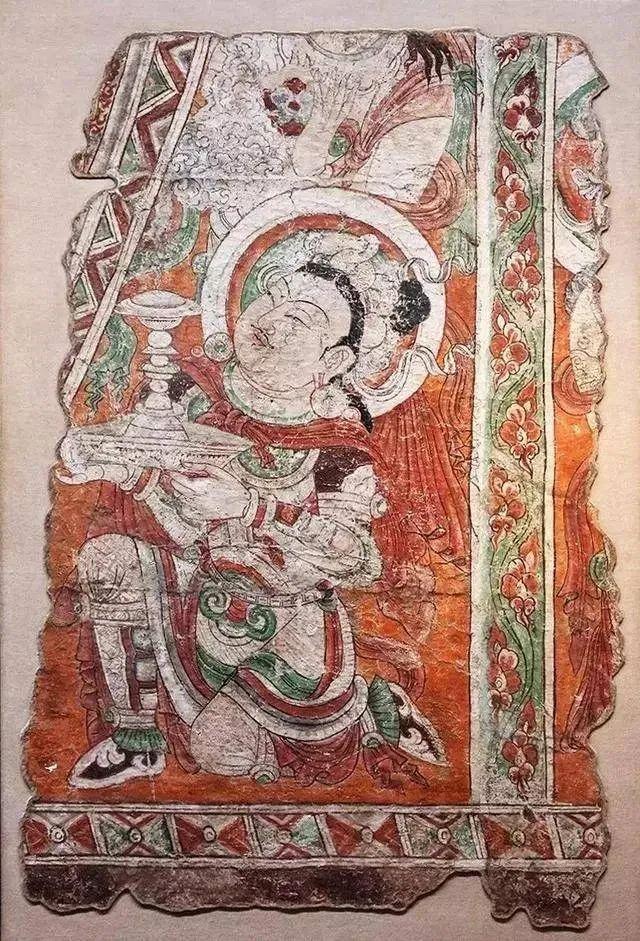

吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像

长9.7cm;高13.3cm

说明:带原盒

此壁画为“吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像”,带有原盒。佛像绘制精美,衣着华丽,双手合十,二鬓垂胸,神情肃穆虔诚,略带微笑,两耳各带垂肩耳饰。尤是前额眉心“贴花”装饰,富有“唐期”的时代气息。

吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像

局部

笔者考,此图与“柏孜克里克第20窟”右甬道右壁的“誓愿图”局部几乎如出一辙。

“柏孜克里克第20窟”右甬道右壁的“誓愿图”(印刷品) 原画尺寸:3.25 × 1.95M

“柏孜克里克第20窟”誓愿图中,其右侧中部,虽然因图片像素清晰度等影响,然仍可见其造型、神态、细节、衣着等皆与此“菩萨像”绝大多数相同。

誓愿图,局部

对比图:

左:誓愿图,局部;右:吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像

同时结合毁于二战中“誓愿图”的壁画尺寸,当可推测此“吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像”应是石窟中另一较小尺寸“誓愿图”的局部。

这一题材“誓愿图”,榜题“我曾作长者,于彼大城中;供养尸弃佛,建立寺舍塔。”中间绘立佛,两侧从上至下分别绘执金刚神,菩萨,比丘,婆罗门等。画中描绘的是释迦牟尼佛前生在一座快乐的城市中做大商人时,建立了许多庙宇精舍来供养无上尊贵的尸弃佛。此壁画中不见铭文中提起的大商主或长者式人物。

吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像,钤印、题签

格伦威德尔、勒柯克之后,斯坦因也来到“千佛洞”,其仅在1907年就挖取壁画100多箱,而后扬长而去。1909年前后,日本大谷探险队的桔瑞超和野村荣三郎又以“狐尾锯”将石窟中剩下的壁画及部分泥塑佛像盗走。

日本东京国立博物馆藏《持伞菩萨立像》

日本东京国立博物馆藏《持香炉菩萨跪坐像》

韩国国立中央博物馆藏《释迦佛前生献花像》

由于柏孜克里克千佛洞的壁画多遭劫难,又经战火摧毁,如今存世者几乎都为公藏。石窟中所存的“壁画”亦是千疮百孔。

柏孜克里克千佛洞“壁画”旧图

而其中最具代表性的第20窟壁画,更可谓是几不得存。由此可见此“吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像”虽仅剩部分,然其又是“誓愿图”壁画的局部图案,几乎可算是此“佛画”除印刷品外,唯一的实物。其之价值、意义,亦不可忽视。

吐鲁番伯孜克力克20窟菩萨像

事实上,无论敦煌莫高窟“藏经洞”亦或是“柏孜克里克千佛洞”,其皆是华夏民族数千年来文化“多样性”、“丰富性”、“融合性”的见证,亦是人类文明的赓续,同时也是世界性宗教传播的“信仰瑰宝”,片纸可珍也。

普劝众生,供养受持,功德无量。

▲ 同古堂坚持原创

感谢关注并欢迎转发,转载请注明出处