“好些年不听‘样板戏’,我好像忘记了他们。可是,春节期间意外地听见人清唱‘样板戏’,不止是一段两段,我有一种毛骨悚然的感觉。我接连做了几天的噩梦。我怕噩梦,因此,我也怕‘样板戏’。现在我才知道,‘样板戏’在我心上烙下的火印是抹不掉的。从烙印上产生了一个一个噩梦。”

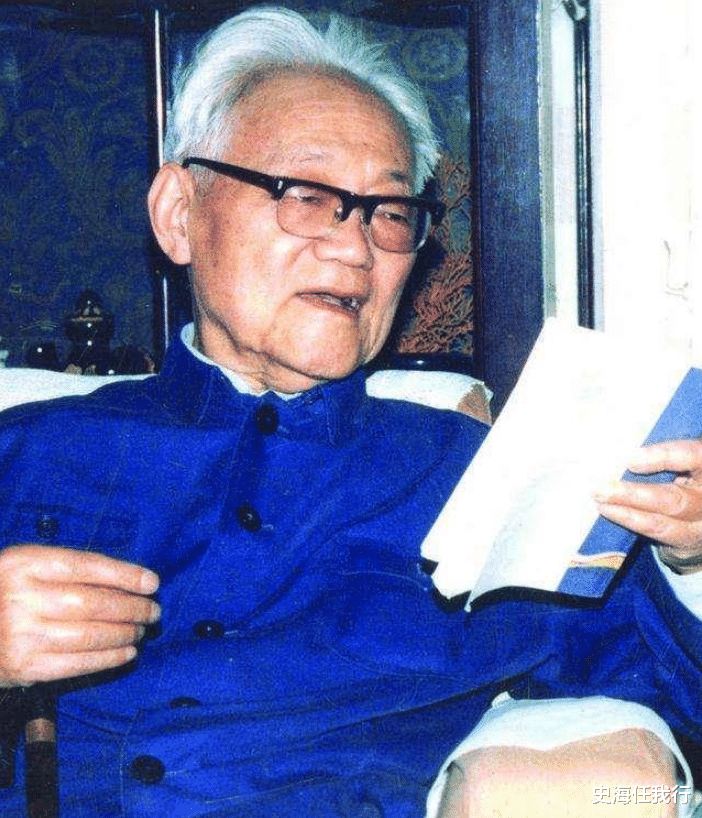

这是著名作家巴金在《“样板戏”》这篇文章里,写下的痛苦泣血般的文字。没有经历过那个年代的人们,对于巴金将样板戏直接与噩梦划上等号的做法,多少有点不理解,甚至觉得巴金有点言过其实,有点过于夸张了,不过是过时的样板戏,不过是别人随意清唱几句或几段,哪里至于就要做噩梦,这也太矫情了。

可是,若是和巴金一样经历过那个年代的人们,或许会对巴金的话,深有同感,且产生深深共鸣,因为样板戏是时代的产物。

当熟悉的音乐响起,当熟悉的唱段在耳畔萦绕,恍惚中,他们似觉又回到了那个年代,触目惊心,不忍回首。

那是属于一代知识分子的惨痛历史记忆,他们真怕借着样板戏的躯体,那个年代又借尸还魂般回来了,所以,深深烙印在巴金骨子里的,是对样板戏的深恶痛绝,希望它们可以被永远丢弃在历史的故纸堆里,被摒弃,被遗忘,直至永远消失。

和巴金有着一样感受的还有作家邓友梅,他在文章里说,每当听到高音喇叭播放样板戏,会感觉像是有人拿鞭子在抽自己。

其实,他们的厌弃样板戏,不过是因为恨屋及乌,可以理解。

不过,这世间万物,大凡有人恨,同时便也有人爱,样板戏也不例外。

著名导演黄佐临在观看完样板戏之一的《红灯记》之后,赞叹之情溢于言表:“我这大半生看了不少的戏,做了四五十年的观众,在世界上也到过不少的所谓戏剧首都,但在我的记忆中,还没有一次像看了《红灯记》这样,使我如此激动,把我带到了如此高超的艺术境界。”

曾执导过著名影视剧《大宅门》的导演郭宝昌更是对样板戏给予高度评价,认为京剧样板戏和革命现代戏是京剧艺术发展历史上的第三个巅峰。

以刘长瑜为代表的京剧名家,更是主张样板戏应该重返舞台,因为人民群众喜爱样板戏,走过了那个特殊的年代,样板戏依然是值得我们珍视的艺术品。

在京剧发展历史中,以前从未出现过的样板戏,在特殊年代,竟大放异彩,其后,又出现了截然不同的两种评价。

那么,样板戏到底有何艺术魅力,让太多人对它一再刮目相看呢?

样板,原意是指服装厂成批量生产加工衣料据以画线的纸板,这种纸板便于裁剪衣料时统一标准,整齐划一。移用到戏剧创作中,自然就是指统一的创作标准与创作要求。

早在1965年五一劳动节期间,《沙家浜》在上海演出,经过上级审查批准,正式作为样板,被大力推行。样板戏的名称,大概也就是从这时候开始叫开的。

两年后的1967年5月1日,现代京剧《智取威虎山》、《海港》、《奇袭白虎团》、《红灯记》、《沙家浜》和芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》以及交响音乐《沙家浜》齐聚北京举行公开会演,轰动一时,最终被奉为八部最为经典的革命样板戏。

既然被定位为样板戏,那么,在这八部样板戏创作中,一定有可以被直接提炼被当做样板来反复使用的创作标准、创作要求和创作方法,可复制可推广可量化生产。实际情况也确实如此。

让我们来细细分析一下样板戏有哪些固定的创作标准与创作要求吧。总结起来,主要有三大要求:三结合、三突出、主题先行。

我们先来说“三结合”。三结合,就是领导、群众、作者相结合,就是说,在创作样板戏时,领导负责出主题思想,群众负责出实践生活,作者负责出写作技巧。

说白了就是,主题思想是别人定的,生活素材是别人提供的,创作者根据别人给的思想,别人提供的生活素材,创作样板戏,有点类似于党政机关写材料。

再来看“三突出”。三突出,是指在创作中,要突出正面人物,在正面人物中要突出英雄人物,在英雄人物中,要突出主要英雄人物。

凡是无助于塑造英雄人物形象的,无论有多么大的艺术魅力,一律舍弃不用;凡是有助于塑造英雄人物形象的,哪怕只是一个细节,也绝对不能放过。

这样一来,样板戏里的英雄人物,不再是血肉之躯,更接近于拥有神性的人了,个个都是“高、大、全”,完美到无可挑剔。

作家王蒙就曾指出,样板戏的人物好像都跟天干上了,“冲云汉”、“冲霄汉”。

因此,我们看到,在样板戏《智取威虎山》里,杨子荣没有了匪气;在样板戏《红灯记》里,李玉和没有了正常的人性流露。

最后来看“主题先行”。主题先行,就是在创作样板戏之前,要先定主题、定题材、定故事轮廓,然后,在此基础上,所有塑造出来的人物,都要为了表现主题而设置。

这种创作要求,实际上明显是违背创作规律的。这样创作出的人物形象,是假大空的,所安排设计出的情节,很多都是胡编乱造的。

至此,我们或许会主观下结论认定样板戏毫无存在的价值,完全应该被扔进旧时代的垃圾堆里,再不会看一眼,再不会提起。

可是,正如巴金在文章里写的,很多年以后,仍然能听到有人在他的耳边一段又一段的清唱样板戏里的经典唱段。

早已走过了那个年代,然而,样板戏却像种子发芽生了根一般,在人们的内心深处,悄悄住了下来。闲来无事时,把酒言欢时,不时吼两嗓子样板戏,带给人们精神上的愉悦和艺术上的享受,实在是快乐到难以言说的地步。

这说明,有着诸多缺点的样板戏,仍然有着不为人知的巨大长久艺术魅力,而并非如有些人所认为的,样板戏是时代的产物,毫无文学艺术性可言,完全没有留存下来的必要。

下面,我们就来具体分析一下样板戏到底有何艺术魅力,以至如此深入人心,被一代代人传唱不衰?

首先是样板戏的人民性。早已告别了那个年代,但是,在那个时代成长起来的样板戏,却并没有被人们遗忘,反而被人们一再观赏和传唱,样板戏本身具有的人民性毋庸置疑,人民从骨子里是喜欢它的。

为何会出现这种情况?

因为样板戏尤其是样板戏中的现代京剧,突破了以往戏剧帝王将相、才子佳人的老套题材,直接让工农兵等各行各业劳动者第一次成为文艺舞台上的主角,成为英雄人物,更容易激发广大人民群众强烈的感情共鸣。

在主题设置上,样板戏一律都是表现惩恶扬善等积极向上的主题,且戏词写作通俗易懂、朗朗上口,更容易被广大人民群众喜闻乐见。

《红灯记》里一句“我家的表叔数不清”,不知唱进了多少人的心里去。

其次是它的艺术性。关于样板戏,北京大学教授戴锦华曾经说过一段很有意思的话:“我曾在中国电影课上与同学们一起观看样板戏《智取威虎山》,我的本意是把它作为一个文化笑柄,一个封建主义复活的怪胎,但我自己却被震惊了。我原有的想法被逐个击破。其中,我看到了大交响乐队的伴奏,现代舞蹈形式,现代舞台艺术,一个如此现代性的文本。”

为何样板戏会有如此强烈的艺术震撼力?

因为样板戏的主要缔造者江青,本来就是演员出身,她早年曾出演话剧《娜拉》,其高超的演技,被音乐家田汉高度赞赏,鲁迅先生更是称呼她是“活娜拉”。一个本就懂表演艺术的人指导艺术表演,自然更易取得成功。

另外,著名作家郭沫若、汪曾祺等人都曾参与过样板戏《沙家浜》的编剧创作,这才最终造就了《沙家浜》唱腔音乐篇幅之宏伟,音乐组合之多样,演唱形式之新颖,人物性格之丰富,这些,都是传统戏曲无法比拟的。

最后是它的创新性。样板戏为传统戏剧注入了新鲜活泼的血液。它用具有特色的民族歌曲设计主题音乐,又加入民间舞蹈和芭蕾舞的表现形式,使得表演内容更加血肉丰满,还大胆加入了钢琴伴奏,直接造就出具有浓郁中国特色的钢琴表演与西方芭蕾相结合的艺术形式。

样板戏十分重视音乐伴奏的作用,其在声腔旋律、音乐内涵、念白对话、朗诵配乐等方面都有大胆突破,在一字一句、一腔一调、一板一眼中,无不仔细推敲,反复斟酌,力求推陈出新。

如原沪剧《红灯记》有一句唱词为“东北四省三江的姑娘,算你最能干了”,在样板戏《红灯记》中则改为“提篮小卖拾煤渣,挑水劈柴也靠她。里里外外一把手,穷人的孩子早当家。”

这样的写实性戏词,无疑丰富了人物形象,突出了人物性格,给观众留下更为深刻的鲜明印象。

样板戏还一改传统京剧枯燥拖沓的风格,代之以充满节奏感与革命激情的铿锵唱段,慷慨激昂,直击人心,以至于不论是大人还是小孩,都能随时嘹一嗓子,让京剧这一古老剧种,焕发出前所未有的生机和活力。

十年磨一戏。人民性、艺术性、创新性,让样板戏在一遍遍的排练、公演中,最终完成了其戏曲艺术生产流程的国家化,也将京剧在梅兰芳之后,推向了最为炫目或许也是其最后的辉煌时刻。

八大样板戏,成了60,70年代重要的文化标志之一。不过,除了以上提及的八个样板戏,1968年7月1日,钢琴伴奏《红灯记》的上演,让八大样板戏又增加了一个剧目。

进入七十年代,随着钢琴协奏曲《黄河》、京剧《龙江颂》、《红色娘子军》、《平原作战》、《杜鹃山》、舞剧《沂蒙颂》、《草原儿女》、交响乐《智取威虎山》的陆续上演,样板戏的数目一下子增加到十七个。

只不过,留在人们脑海里根深蒂固的印象仍然是八大样板戏。不久之后,这些样板戏又被陆续拍成电影,影响力进一步扩大,以至于在那个精神文化生活贫瘠的年代,成为人们重要的文化生活之一。

因为江青是样板戏的主要推动者,如今她早已经盖棺定论了,但告别了样板戏所代表的特殊年代,样板戏却并没有因此销声匿迹。

1986年春节联欢晚会,样板戏重回大众视野,《今日痛饮庆功酒》、《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》等著名唱段,再次在舞台上被铿锵唱起,唱得人热血沸腾,唱得人顷刻之间青春久别重逢的喜悦,样板戏的艺术魅力似乎从未消减。

由徐克执导的电影《智取威虎山》,于2014年12月底在中国大陆上映,票房突破8亿元。芭蕾舞剧《红色娘子军》直到今天,仍然在各大国际舞台上公开演出,场场座无虚席。

就连一听样板戏就要做噩梦的作家巴金,也不得不承认人民群众始终是喜欢样板戏的:“当然对‘样板戏’各人有各人的看法,似乎并没有人禁止过这些戏上演。不论是演员或者是听众,你喜欢唱几句,你有你的自由,但是我也要提高警惕。”

过滤掉其他因素,过滤掉样板戏的缺点和不足,瑕不掩瑜的样板戏,仍然是我国戏曲文化发展史上的一块瑰宝。

2008年,教育部决定在我国10省市区20所中小学试点开设京剧课。《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》等样板戏经典唱段入选试点中小学教材。

进入新时代,样板戏经典唱段中蕴含的报国志、英雄气、鱼水情,一定能继续发挥其潜移默化的重要教育作用。