相信很多人都对语文课本上那篇《囚歌》都还留有印象,这是著名革命先驱叶挺将军于1942年被关押到重庆渣滓洞集中营时写下的诗作,那句“人怎么能从狗洞里爬出来”,让世人无不为他的铮铮傲骨所钦佩。

而在抗战结束后,经过我党干部的不懈努力,国民党集团终于同意释放叶挺。

只是让人没想到的是,人们并没有等来英雄回归,而是等来了空难的噩耗。不仅仅是叶挺,在“四·八空难“”中我方一共牺牲了多达十三人,另有四位美国机组成员遇难。

空难发生后,一时间中外皆惊,延安方面更是悲痛不已,因为这份损失实在太大了。

时间回到1946年的四月八日,此时的延安机场一片喜气洋洋,因为这一天按照计划将是叶挺将军回归的日子。

对于叶将军,相信大家都很熟悉了,他曾是北伐名将,也是人民军队的创始人之一。直至广州起义失败,叶挺才被迫流亡海外,在德国边打工边研究德国军队建设,以期重新为国效力。

九一八事变后,叶挺离开德国回到澳门,主动投身抗战事业。叶挺的回归让组织万分欣喜,随后就任命他为新四军军长,让他独立领导南方抗战事业。

但可恨的是,蒋介石忘我之心不死,竟然在抗战中制造了皖南事变,叶挺在谈判过程中被扣押,此后一直没有被释放。

蒋介石对叶挺还是十分欣赏的,他试图将其纳入麾下,因此派出叶挺的老同学顾祝同来当说客,但叶挺的态度始终很坚定:“要砍脑袋就砍吧!”

回到囚室的叶挺更是提笔在墙壁上写下了“富贵不能淫,威武不能屈”十个大字以明心志,再后来他还写下了那篇著名的《囚歌》。

于是,叶挺就被长久地扣押了起来,这一关就是五年。直至抗战胜利后,迫于国内形势的压力以及我党的不断追索,蒋介石才终于同意释放叶挺。

带着激动的心情,叶挺走出了囚室,登上了为他安排的一架美国飞机。在飞机引擎的呼啸声中,叶挺得以奔赴他魂牵梦萦的延安。

收到消息,延安这边也是组织了隆重的欢迎仪式,包括周总理在内的一大批干部都赶来机场迎接,大家的心情也都很激动。只是没想到那架飞机在抵达延安上空后又飞走了,然后再也没飞回来。

随着时间的流逝,满心不解的众人始终没有再看到那架早该抵达的飞机,激动的心情开始被隐忧取代。果不其然,在下午四点多的时候,美军观察组就发来电报,上面赫然写着:“飞机迷失了方向!”

闻听此言,中央震惊之余立即组织人手进行搜寻,可大家一连找了三天,也没有找到任何痕迹。此时,有同志安慰大家:“或许飞机迫降到某个机场了呢,先不要慌。”

但没过多久,真正的噩耗就传了过来:“叶挺同志的座机撞上了山西兴县的黑茶山,机上人员全部遇难!”

一时间,大家都被震惊到说不出话,这个消息实在太沉重了,要知道飞机上不仅仅是大家急切盼望的叶挺将军,还有王若飞、秦邦宪、邓发、黄齐生、李秀文、李少华、魏万吉、赵登俊等人,另外还有叶挺的女儿叶扬眉和儿子叶阿九、叶挺的保姆高琼,以及黄齐生的孙子黄晓庄,飞机上包括上尉兰奇在内的四位美国机组成员也死难了。

至于空难的原因,则是因为延安上空云雾厚重,飞机无法降落,只能试图返回西安,结果迷失了方向,一头撞向了大山。

整整十七人死难,其中有我党要员、随行人员、民主人士以及机组人员。而死难者中年纪最大的是黄齐生,他是王若飞的舅父,也是著名教育家,当时已经六十九岁了,年纪最小的就是叶挺的儿子了,当时才两岁。

这无疑是一场悲剧,而对革命事业来说也是沉重的损失,这不仅仅指叶挺将军,事实上死难者中有三人比叶挺的级别还要高,他们分别是王若飞、秦邦宪和邓发。

相比于叶挺来说,这三人的名气或许不够大,但他们也同样是有着极大贡献和值得纪念的人。

先说王若飞,他出生于1896年,家住贵州安顺,本是大家公子,却因家庭变故而遭遇命运转折。王父在潦倒中含恨离世,王母带着一儿一女孤苦度日,若不是后来有两位舅舅的接济,难保不会饿死街头。

在舅舅黄齐生的帮助下,王若飞得以重新入学,他在贵阳达德学校度过了少年时代,毕业后又跟着大舅去了同仁矿务局当文书和会计。

值得一提的是,王若飞的两位舅舅都是民主人士,他们思想开明,且有着极强的革命意识。当袁世凯复辟帝制的时候,两人都曾投身倒袁的浪潮中,维护了新生的民国。

有着这样的舅舅,对王若飞的影响是很大的,事实上正是因为跟着舅舅一起倒袁,王若飞在湖南被袁世凯的军队扣押,人生第一次吃了牢饭。只是这次被扣押的经历只有一个月,这也并没有浇灭王若飞的革命热情,他反而斗志更加昂扬了。

此后,王若飞曾远赴日本留学,又因不满日本侵华而回国,转而去了法国勤工俭学。相信在这里很多人意识到什么了,周总理不也是去法国勤工俭学了吗?

没错,王若飞当时就是周总理的学伴,而正是他们在巴黎成立了“中国旅欧少年共产党”,这比中国共产党的成立还要早一些。

在外游学多年,王若飞回国后真正成为了一个无产阶级革命家,他曾试图创办军校,又当过豫陕区委书记、中央秘书长,西北区委书记。

此时的王若飞才三十岁出头,以而立之年就担当起这么重要的职责,可见王若飞无论是能力还是威望都十分突出。

但就是在此时,王若飞却再一次遭遇牢狱之灾,他在内蒙古包头的一家客栈里被特务发现,最终被逮捕。

得知自己的外甥被捕,黄齐生四处奔走,试图进行解救,他甚至联系上了何应钦,但对方只是搪塞于他。

气愤之下,黄齐生干脆就住在了包头,每日前往探望王若飞,为他带去衣食报纸。

王若飞在被捕后倒是心态很好,他不仅没有颓丧恼怒,反而每每和舅舅一起开怀畅谈,视狱吏为无物。

可黄齐生知道,国民党大概是不会放过王若飞了,自己实在无能为力,于是他就问:“如果遭遇不幸,你的遗体怎么安置?”

王若飞回答:“一把火烧了了事。如果可以,就安葬在大青山王昭君的墓旁。”

黄齐生在感伤之余,郑重地点头答应了下来,随后他还真的去大青山下的青冢旁花了二十块大洋为王若飞买了一块墓地,而王若飞自己也给妻子写下了绝命书。

可让人没有料想的是,国民党绥远省主席傅作义被王若飞这种大义凛然、视死如归的气节感动了,他感慨说:“真了不起,人才就出在共产党里啊。”

随后,傅作义下令赦免了王若飞,还请他去家里做客。傅作义其实是有心拉拢王若飞的,但没想到反被王若飞的大义立场说服,这一定程度上促成了后来和平解放北平的历史事件。

劝降失败后,王若飞被傅作义移交给了山西的阎锡山,阎老西也生出了爱才之心,但王若飞爱好是不为所动,愈发敬佩王若飞的阎锡山也不杀他,就把他囚禁在监狱中。

这一关就关到了抗战前夕,直至国共合作达成,王若飞才和其他落难干部一起被释放了出来。

而出狱后王若飞回到延安,并继续得到重用,他先后担任军委总政联络部部长、军委副参谋长、中央秘书长等职务,直至抗战胜利后随毛主席前往重庆参加会谈,并在之后的四·八空难中牺牲。

说起秦邦宪,大家可能不甚了了,但如果说他的另一个名字,那看官一定熟悉,他其实就是博古。

正是因为他和李德的不当指挥,导致第五次反围剿失败,红军不得不放弃根据地长征,而他也在随后的遵义会议上被解职。没错,这些都是事实,但博古的一生并没有这么简单。

1907年,秦邦宪出生在了杭州一个书香世家,他的父亲是一个律师,毕业于杭州法律学堂。

在这样一个书香世家的环境熏陶下,秦邦宪自小也是一个读书的天才。八岁的时候,因为父亲身患重病,他们全家搬回了老家无锡,秦邦宪也是在此时进入秦氏公学读书,而后他又先后在县立高小和省立师范附小读书,其学习成绩十分优异。

最让人称道的是,在十四岁的时候,秦邦宪就考中了省立第二工业专科学校,这已经是堪称“学霸”的存在了。

也是从此时开始,秦邦宪的人生轨迹有了偏移,他被革命思潮所感染,从此一发不可收拾。从参加进步团体,到组织孙中山悼念大会,秦邦宪成为了当地的知名进步人物。

不久后,秦邦宪加入了国民党,只不过很快他就在瞿秋白和恽代英等人的影响下转投了共产党。

对于这样一位青年才俊,组织上当然是要着重培养,秦邦宪于是在1927年的年初被推荐去了莫斯科留学。

正是留学期间,秦邦宪给自己起了一个苏联名字,即“博古诺夫”,这正是后来我们熟知的博古一名的由来。

1941年,博古并被选为中央委员。只是可惜的是,在当选新的委员后不到一年,博古就在四·八空难中去世了。

这最后一个就是邓发了,相比于前两位,他的出身要低一些,其来自广东云浮西石塘村一个贫农家庭,是真正由工人运动走出来的领袖人物。

因为家境贫寒,邓发只读过小学,而他在十五岁的时候就来到了广州讨生活,在外国轮船上当杂工。

正是在当杂工期间,邓发加入了海员工会,随后他就赶上了真正改变他命运的历史事件,即省港大罢工。在运动中,邓发担任了纠察队和宣传队的队长,发挥了很大的作用,他随后也就被我党所吸纳,成为了一名光荣的党员。

当北伐战争开始后,邓发曾参与后方工作,而在反革命浪潮中,他又以工人赤卫队的副指挥身份参加了广州起义。可惜起义并没有取得成功,但邓发还是留在广州参与地下工作。

在当时的那种形势下,这无疑是十分危险的,而邓发正是在这种残酷的敌我斗争中淬炼为了一个真正的革命战士。

无论是国民党的特务,还是说殖民当局的军警,邓发都与他们一一较量过,他曾用一根甘蔗冒充手枪,吓跑追踪他的特务,也曾诱杀港英捕头,让国民党方面颜面大失。

可常在河边走,哪有不湿鞋。邓发也被俘虏过,他曾在1930年的时候被香港警方逮捕。虽说邓发被抓了,可对方并不确定他的身份。

心思活络的邓发很快意识到这一点,干脆和对方装傻。不管那些歹毒的军警怎么打他,邓发就是不松口,抓不到证据的港警只好将他释放。

出狱后的邓发参与了当年的六次三中全会,并被选为了中央委员,他也被中央委以重任,负责联结闽粤赣苏区,然后邓发就当选闽粤赣苏区的特委书记和军委主席。等到1934年的六届五中全会上,邓发已经是中央政治局候补委员了。

长征过程中,邓发主要负责保卫局工作,继续与敌特作斗争。比如有一次,周总理驻地后面的村庄燃起了大火,周围的百姓都以为是红军纵火,对战士们极度仇视。为了挽救红军声誉,周总理委托邓发主持侦破工作,而他当晚就把纵火犯抓住了。

一问才知道,这些人都是蒋介石派来故意捣乱的,目的就是嫁祸红军。百姓们听了,一个个对蒋介石恨得咬牙切齿,也痛打了那些特务。也是多亏了邓发,不然就要让敌人的奸计得逞,而对他办案的效率,那也是必须要竖一个大拇指。

此后的历程中,邓发在遵义会议上支持毛主席、在政治局会议上批评张国焘、又去苏联联络共产国际、在新疆团结盛世才、组织民众抗日,甚至于说他还在抗战后去巴黎参加了世界职工代表大会,真正是四处奔走,为革命事业奉献巨大,而他的职务也来到了中央党校校长、中央民众运动委员会书记这一层次。

1946年初,邓发自巴黎回国,他先是落地上海,又前往重庆与王若飞等人会合,准备一道返回延安,结果一起罹难。

无论是叶挺还是王若飞等人,他们都是我们中国革命的先驱,都为中国革命事业做出了不可磨灭的贡献,永远值得我们敬仰。而他们的不幸遇难,让当时的人们感到无比悲痛。

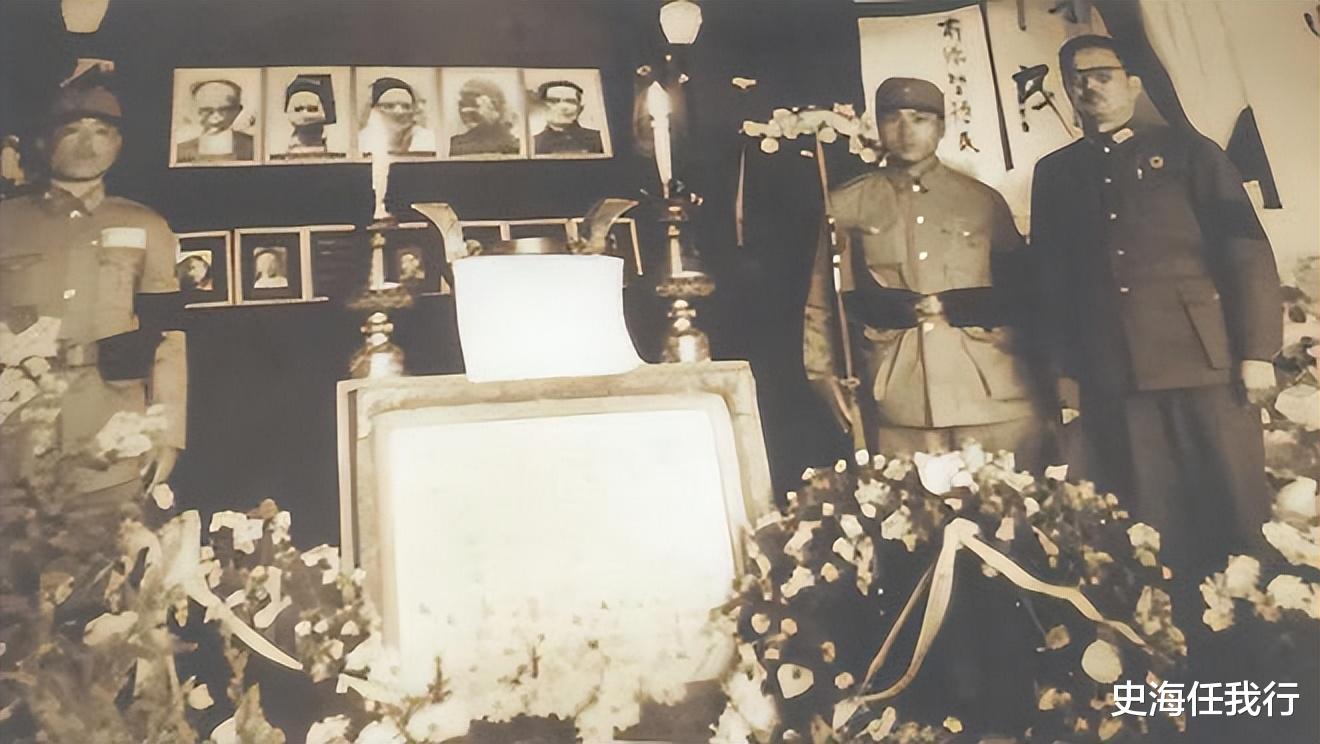

在事情发生十天后,众人的遗体被送回延安,在三万多人的迎接中落地,朱德和刘少奇一起为他们入殓,随后还召开了隆重的追悼大会。

毛主席当时是这样说的:“他们的死,是一个号召,它号召全党党员和全国人民团结起来,为和平、民主、团结的新中国奋斗到底!”

也许正是在这种激励下,我们的战士在短短两年多时间之后,终于实现了建立新中国的夙愿。相信叶挺将军等人有知,也必然为此感到欣慰。